时光永远向前,不为每个人而停留。过往的回忆,童年的点滴,总是蛰伏在记忆的深处,等待被一种味道、一段旋律、一个老物件来触碰、来点亮。

你家的阳台、后院、床下,是否有一些“小破烂”或“旧物什”,平时或许并未对它们加以注意,偶然一天翻找出来,旧日时光便如潮水般涌来……粗瓷碗:家在光阴里侧影翩跹

碗,人们吃饭和盛放食品的器具。吃饭时,我们都会用到碗,饭店的、餐馆的、路边摊的、家里的……可是,很少有人留意天天、顿顿端起的碗。其实,碗里大有乾坤,它可盛岁月,可盛历史,可盛生活,可盛万物,碗里有情、有自然、有世界……家的橱柜里有四个外形粗犷的粗瓷碗,是当年爷爷为了迎接家里添丁而购置的。如今它们盛着满满的光阴,无语也无声,固守着家的温度。

粗瓷碗也见证了父母亲几十年的相濡以沫,没有浪漫,有的只是每日三餐、添饭夹菜,虽朴实平淡,却无限温暖。每天早晨,母亲会雷打不动给父亲冲鸡蛋茶。在粗瓷碗里,磕上两枚鸡蛋,滴上几滴香油,再加一勺白砂糖,用筷子搅和均匀,将刚烧开的水慢慢地冲到碗里,边冲边用筷子搅动,那碗里就慢慢形成了一梭又一梭的鸡蛋穗,略微沉淀后,上面变成稀清的蛋汤,下面是稠状的蛋花。这是母亲最熟练也最拿手的活儿,原因很简单:父亲最好这一口!

当时,我对母亲的这种做法很不以为然。后来看到台湾作家张晓风写道:“看见有人当街亲热,竟也视若无睹,但每看到一对人手牵手提着一把青菜一条鱼从菜场走出来,一颗心就忍不住恻恻地痛了起来,一蔬一饭里的天长地久原是如此味永难言啊!”原来,碗可盛爱啊!所谓的白头到老的爱情,所谓的天长地久,就蕴藏在寻常的一日三餐中,蕴藏在精心盛出的一碗饭里。那一刻也才明白,粗瓷碗中的爱情,因为有日日的惦念,才有天长地久的丰盈。

粗瓷碗原本是十个,后来在不经意的迎来送往中,磕了,碰了,碎了,最后只留下了四个。再后来这四个碗也很少用了,取而代之的是一套又一套精美的细瓷碗。有一次,朋友来家里做客,碰巧前段时间碗被女儿打碎了几个,一直没去购买。这时,我突然想起了橱柜里的粗瓷碗,便拿出来以解燃眉之急。端着那早已退出了生活圈子的粗瓷碗,朋友顿时乐了。那天吃了什么我都不记得了,只记得一晚上的话题都没有离开过它。再后来,朋友去了日本留学,每次回国,捎来的礼物都是图案各异的碗碟。看着那饱含心意的礼物,我知道碗里还藏着友情。

粗瓷碗里有美好的回忆,那是逝去的懵懂岁月,那是千金不换的温情与美好。因为它,家的概念更加清晰,家也在无情的光阴里侧影翩跹。每逢节假日,我便拖家带口去田间乡野,过几天农家生活,用粗瓷大碗吃饭、喝粥。夜晚坐在生凉的农家小院里,天上一轮明月,碗中似乎有月光在荡漾,让人心醉。

擀面杖:与面有关的日子

母亲是北方人,善做面食,如面条、饺子、包子、烙馍等,最拿手的是擀面条。我对母亲做的面食由衷的喜爱,百吃不厌,每一次都让我胃口大开。在我看来,没有比守着母亲吃碗面更温馨的生活了。母亲的擀面杖自然成了家里的宝,而且是可以不时发挥作用的宝。

有段时间,我遭遇了人生的低谷,天天闷闷不乐,陷入了从未有过的低沉,弄得整个家里也很压抑。爱人、女儿都小心翼翼的,生怕一不留神就让我火山爆发,现在想起那真是一段令我无比惭愧的日子。看到我这个牙好胃口也好的人竟连续两天不思茶饭,母亲什么也没说,但她的眼中充满了怜惜和心疼。

有一天中午,我下班,行尸走肉般地回到家中,发现母亲正在挥动那根擀面杖,对着我的是弯下的脊背和一头花白的头发。那一团揉得光滑的面,被母亲用家中久已不用的大擀面杖铺成了薄薄的圆圆的一片,然后轻轻地卷起,再然后是刀切过面和案板接触的很有节奏的声音。那声音一声跟着一声地传到耳边,虽然单调枯燥,却让我的心里潮涨潮落地满是情绪。

后来,每隔一段时间,母亲就不辞辛劳地擀上一顿面条。端上桌的面条还是从前的模样,可是那切面声听起来却微弱了许多,没有从前剁起来的板眼了。我忽然伤心地想起来:我吃了三十多年母亲擀的面条,母亲却在为我擀面条的匆忙中衰老了。每每端起那碗热气腾腾的手擀面,我越发感到这是让我的生活有滋有味的面,也会平添这样一种自信:在人生的路上,我会知足地工作着、生活着、爱着,不会再有饥饿感,让一切都简单、平和而从容。

如今,在家的厨房里,除了擀面条的大擀面杖,还有擀饺子皮的小擀面杖,以及烙烙馍的细擀面杖。每一根擀面杖,都有一个与生活息息相关的故事,都让我的生活充满阳光,收获满满的幸福与温馨。缝纫机:艰苦岁月的调色板

提起缝纫机,许多人已经很陌生了,可是当年,它却和自行车、手表并称为“三大件”,让寻常人家的生活变得精彩了许多。家里至今还有一台飞人牌的缝纫机,是母亲结婚时的嫁妆。虽已光荣“退休”,母亲却舍不得把它卖掉。每隔一段时间,母亲就会把它打开来,擦拭一番,那小心翼翼的神情,像擦拭一件宝贝。

每当母亲坐在缝纫机前,她的脸上就会绽开幸福的微笑。缝纫机前的母亲非常好看,那时母亲有最漂亮的姿态和神情。她双脚踩在踏板上准备好,手轻轻地拨动一下机头上的轮子,脚就开始前一下后一下地蹬踏板,动作娴熟,挥洒自如,不急不躁,膝盖上的布料随着膝盖一下一下地飘;她的右手拽着布料往前走,左手却轻抚着往后抻,手臂像拉着琴弓自如地伸缩,那专注的神情完全是一副自我陶醉的样子。

小时候,常常看着缝纫机前的母亲出神。缝纫机旁有张小木床,没事的时候我就趴在床上看那轮子飞转。轮子的中间有一个圆圆的明亮的轴柄,看得我眼花,有时忍不住用手指在上面触碰下,总会引起母亲的喝斥:“小心点,绞到手指可了不得!”我赶紧把手缩回来。缝纫机就像母亲的左右手,有了它,可以减轻母亲不少的辛劳,同时也解决了一家人衣食住行中的一大难题。

母亲进屋之后将布料放到案板上,在和裁缝师傅进行了简短的交流后,师傅拿着尺子在我的身上量了起来。一边量,一边指挥我配合:“站直了,挺胸,昂头。”母亲则在一旁念叨着:“放长一些,放松一些。”师傅也不回话,一边量,一边在小本子上记。量好之后,才打趣母亲说:“放心吧,至少穿上个三年不显短、不显窄。”母亲这才放心地笑了笑。

一天天一年年,日子就这样在母亲缝纫机的“咔咔咔咔”声中流走了,这声音是一种独特的歌声,陪伴着我长大成人。

时光流逝,世事更迭。那台伴随母亲走过了三十多年光阴的缝纫机,只能静静地安放在家的角落里,却给了我记忆深处一份最珍贵的收藏。每每看见它,那些美好的回忆就会像潮水一样从我的脑海中奔涌而出。

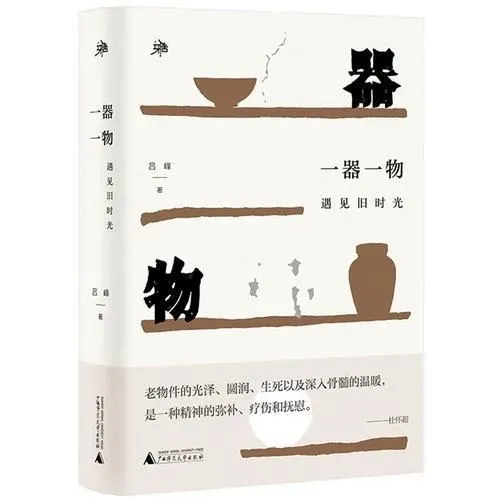

本文选自

《一器一物:遇见旧时光》

作者:吕峰

出版社: 广西师范大学出版社

出版年:2019-7| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |