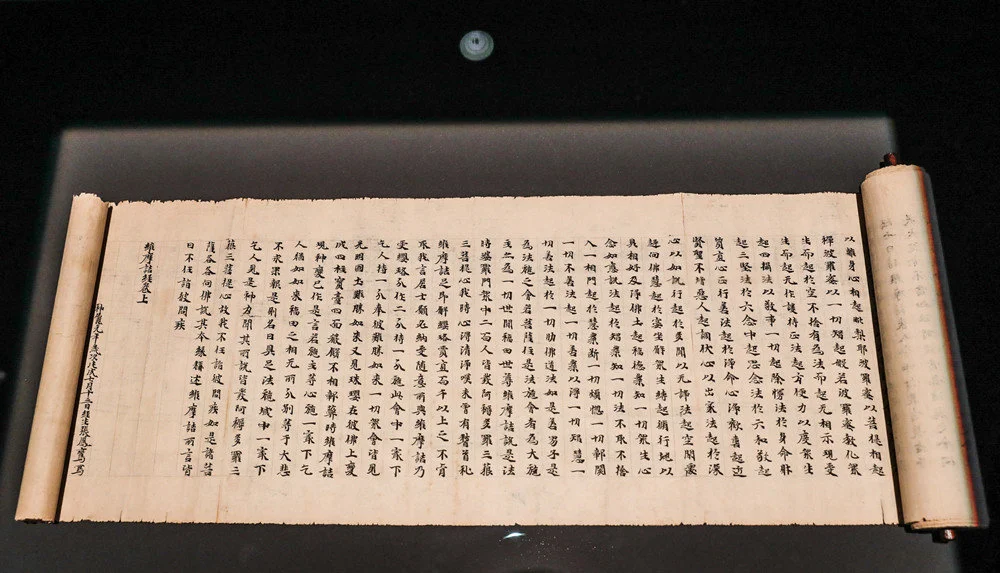

《维摩诘经》,北魏神龟元年(518年)写本

玻璃橱窗里徐徐展开的这一写本,采用卷轴装,尽管距今1500余年,纸张依然保存完好,炭黑的墨色未见褪色,实属奇迹——封藏在敦煌洞窟中上千年,使得它受到的氧化及人为破坏相对较小。《维摩诘经》是大乘佛教的经典之作,自古以来深受僧俗所喜爱,对此后的中国文化、文学产生了极大的影响,耳熟能详的“天女散花”典故就出自其中。这件北魏写本以楷、隶兼而有之的书体书就,娟秀清逸,落款写有“神龟元年岁次戊戌七月十三日经生张凤鸾写”。在敦煌藏经洞被发现之前,存世的宋以前的古写本极少,而在敦煌经卷中,书写于5至6世纪,且明确有落款的古写本更是凤毛麟角。学者认为这件作品对于研究当时的造纸技术及书法特色也具有很大价值。

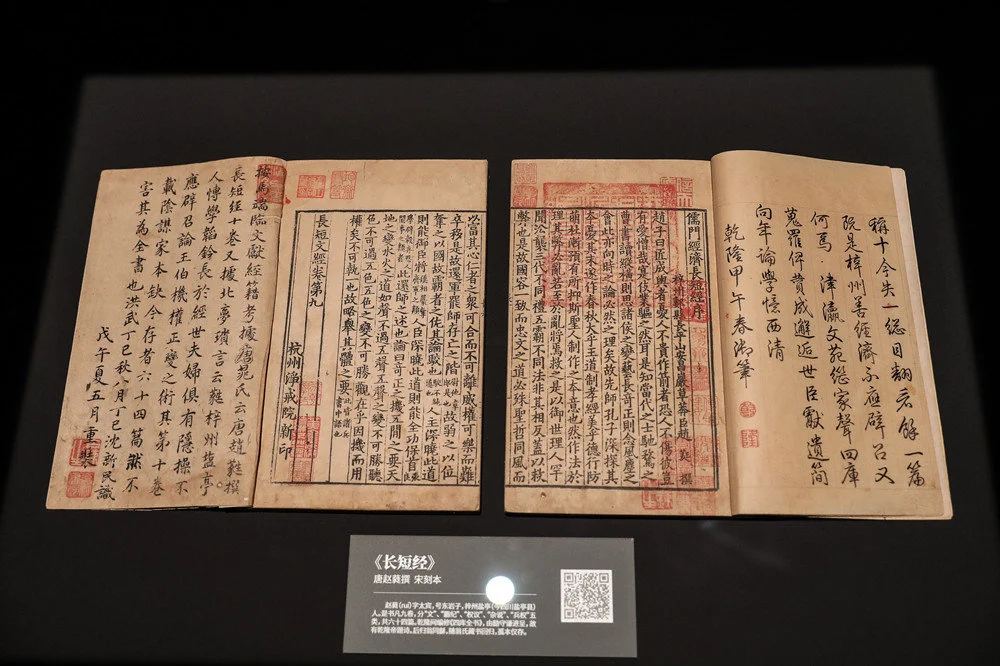

《长短经》,宋刻本

此次展览中,就出现了宋刻孤本《长短经》,也是该书目前已知最早版本。这《长短经》,乃唐代赵蕤撰写的一部经世致用的杂家类书。大众或许不曾听闻赵蕤其名,不过他有一个赫赫有名的朋友——李白,此二人也被并称为唐代的“蜀中二杰”。这部宋刻孤本《长短经》清初为徐乾学传是楼收藏,日后传到励守谦手中。当时正赶上乾隆皇帝诏修《四库全书》,励守谦为《四库》的编修,以馆臣身份进献书籍,这部书就是他所献书籍的其中之一。为了鼓励各方进呈书籍,乾隆皇帝承诺如遇孤本秘籍,必将亲笔题咏其上,此书首叶便有乾隆三十九年御题绝句四首,可见他对这部稀世之珍的重视与喜爱。再往后,它跻身“翁氏藏书”之列。翁同龢赞叹这部书为“宋刻之极佳者”,可价格也十分高昂,书商竟开价八百金,最后以三百五十金“巨价”收得。《四库全书总目》将这部《长短经》定为南宋本。不过上海图书馆古籍专家陈先行先生从印章、版式、字体等多方面论证发现,该本呈现出不同于寻常南宋浙江刻本的面貌,很可能刻于北宋——北宋刻本目前存世者极为罕见,可谓“希世之珍”。

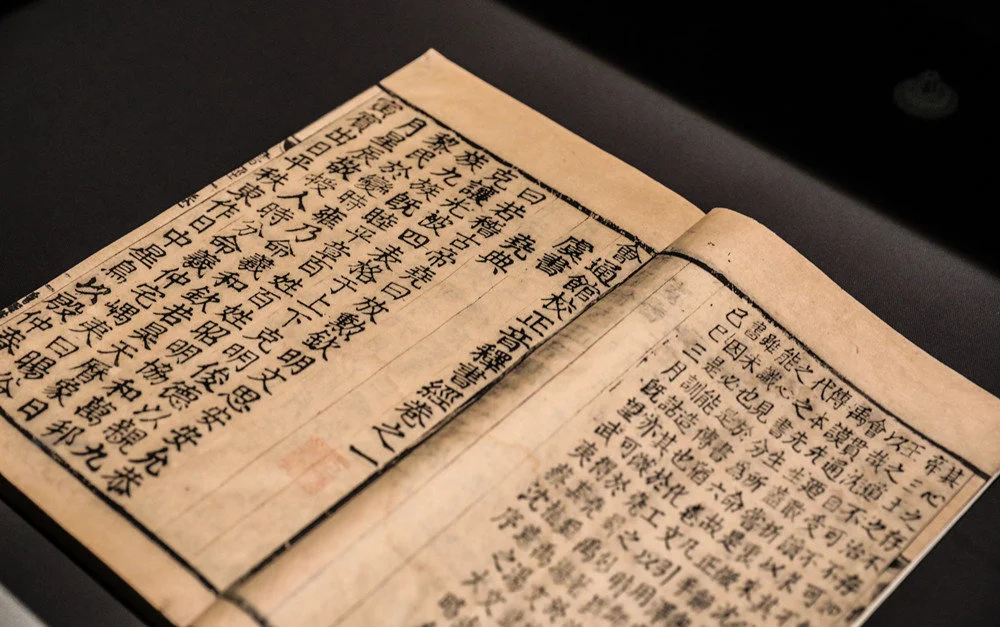

《会通馆校正音释书经》,明弘治活字印本

出现在人们视野中的展品《会通馆校正音释书经》明弘治活字印本,是我国现存年代较早的金属活字本,成为活字印刷的重要实物见证。“会通馆”是明代华燧的书斋名。我国现存年代较早的一批金属活字印本即出自他手,这部《会通馆校正音释书经》正乃其一。华燧的侄子华坚之后也采用了活字印书,“兰雪堂”为其室名,展览中另一部明活字本《艺文类聚》就是兰雪堂所印。

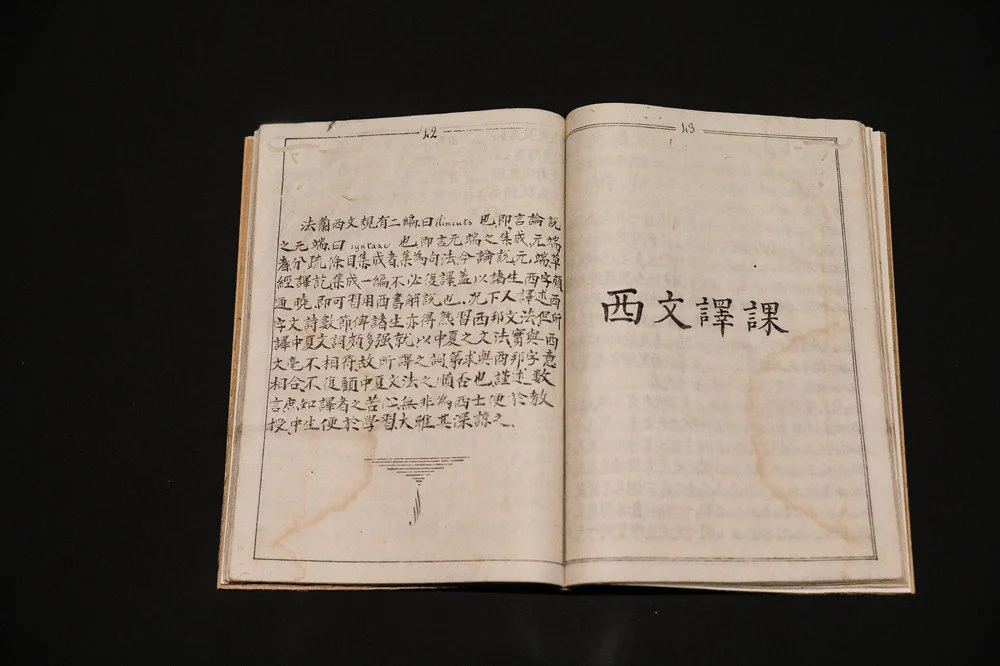

《法兰文字》,1855年徐汇公学石印本

从字体、图像到印刷、装帧,以传统文化的深厚底蕴诠释“书籍之为艺术”

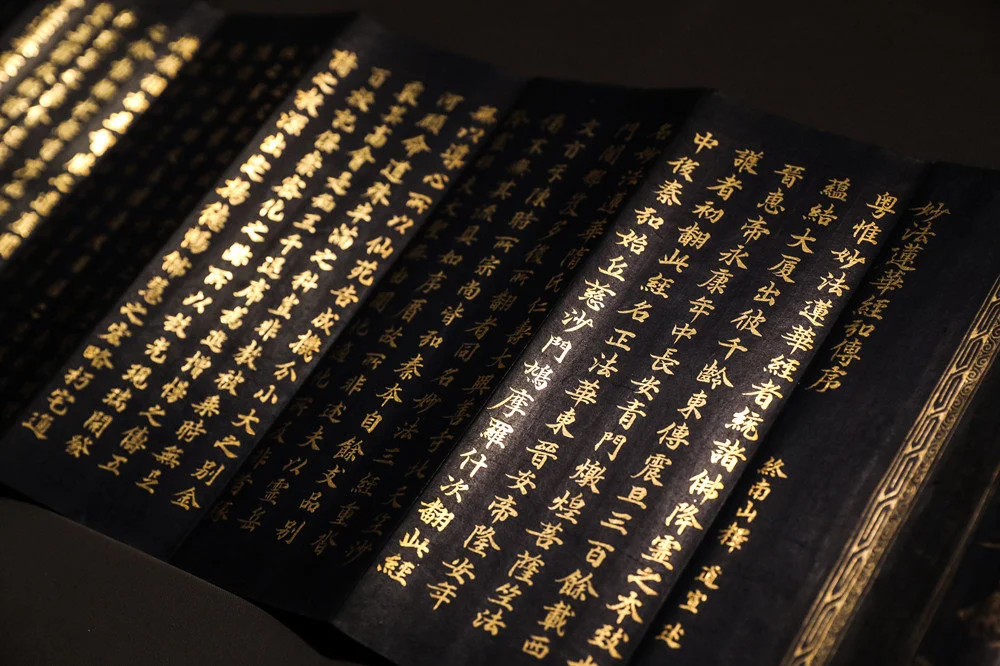

《妙法莲华经》,五代泥金写本

泥金写本,或许算得上古籍文献中最为奢华精美的综合艺术品。所谓“泥金”,一般用胶调合金粉制成,用泥金书写经书,是为了表达对信仰的虔诚和恭敬。由于黄金价值贵重,泥金多为皇室和富贵人家所用。现身此次展览的五代泥金写本《妙法莲华经》,就让人们得以近距离饱览这种富丽堂皇之美。此经共有七册,经折装,每卷一册。经文用泥金楷书写就,书写于特制的瓷青纸上,每半开5行,每行17字。瓷青纸颜色深蓝,气象静谧幽远,与泥金明暗相映,更显庄严肃穆、尊贵典雅。卷首有精心绘制的佛说法图,题有经名、卷数,保存十分完好。

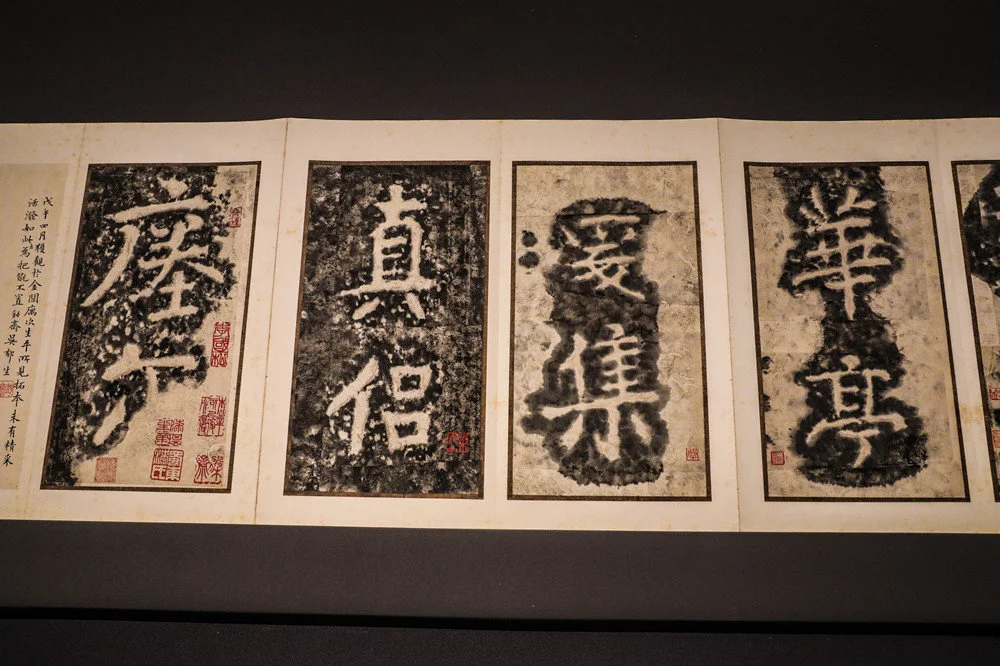

《瘗鹤铭》,水前拓本

此次展出的《瘗鹤铭》水前拓本,其书法价值即具有坐标意义。《瘗鹤铭》是刊刻在江苏镇江焦山崖壁上赫赫有名的一块摩崖书法石刻,刻的是一篇凄美的祭鹤文。作者与刊刻年代历来众说纷纭,以南朝梁说较为通行。其被誉为“大字之祖”的地位却确凿无疑。不知从何时起,《瘗鹤铭》陆续崩塌,铭石全部坠入长江,直至清康熙五十二年,闲居镇江的苏州知府陈鹏年将残石打捞上岸,移置焦山观音庵。《瘗鹤铭》坠入长江的数百年中,它在人们的传拓中得以流传。传世拓本可分为水前拓本(清康熙五十一年以前拓本)和出水后拓本两种,其中以水前拓本尤为珍稀,已知存世仅几种。这水前拓本,得来委实不易——待冬季水枯、残石露出水面时,捶拓才可能进行,甚至有时须仰卧在石头下面,任凭寒风扑面,墨汁滴洒在脸上,才能拓取到文字。如是拓本,却也最为真切地反映了铭石出水前的原始面貌。

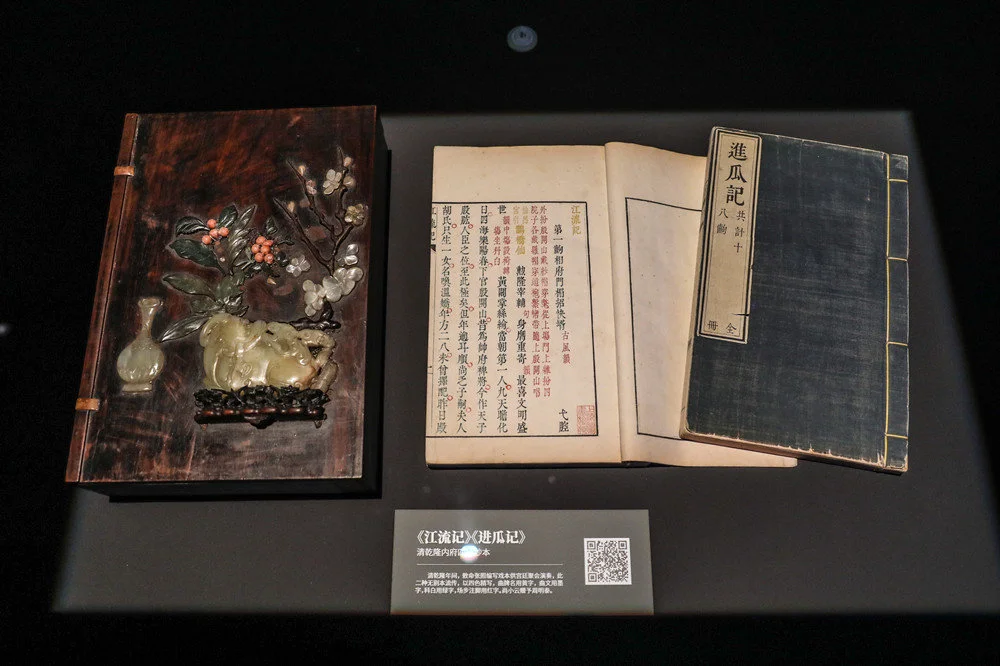

《江流记》《进瓜记》,清乾隆内府四色抄本

顿挫有度、工整精美得好似印刷品,此次现身的《江流记》《进瓜记》清乾隆内府四色抄本令人叹为观止,诠释着古籍文献另一种书法之美。这是两册古籍,均为与《西游记》有关的清代宫廷戏曲剧本。既是戏本,便有格式和规范,因而书中文字用四种颜色抄写——戏曲的曲牌名用黄字,曲文也即戏曲唱词用墨字,科白也即戏曲角色的动作和道白用绿字,场步注脚用红字。卷前标明演出总时长“两个时辰零四刻”。内封上钤盖了三枚乾隆皇帝的印章。约在民国时期,这两册曲本从清宫散出,为著名京剧表演艺术家尚小云收藏。日后尚小云将它们赠给以收集戏曲文献著称的藏书家周明泰,并附信一封。而周明泰则将这两册古籍和尚小云来信收纳在一件装饰精美的书函中。这一书函此次也一并呈现在观众眼前,只见匣子外侧装饰有“太平有象”的浮雕图案,可窥背后之匠心。

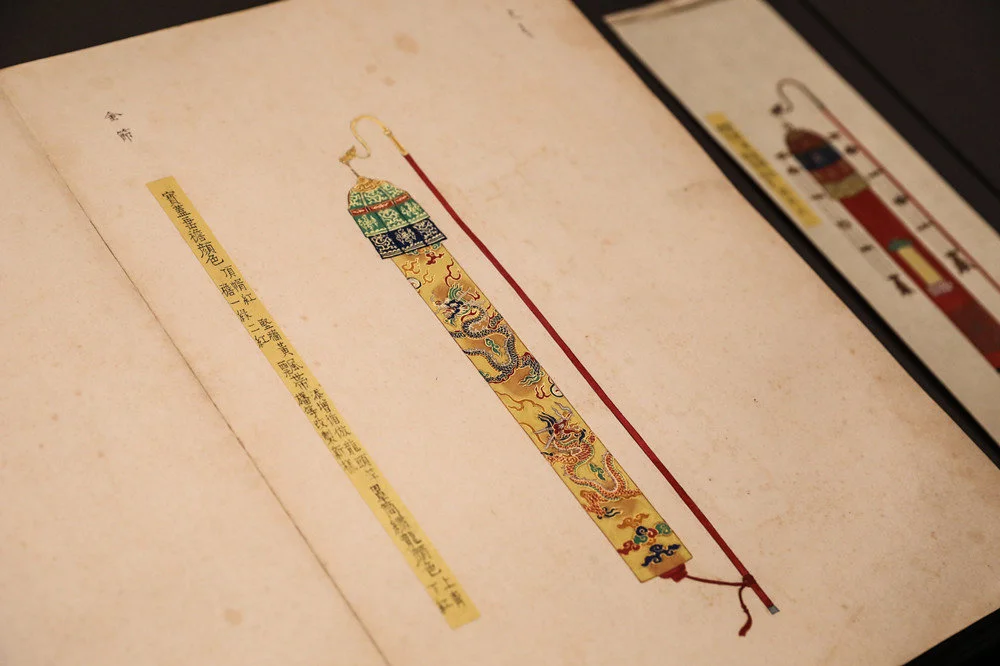

《卤簿图》,清内府彩绘本

现身展览的一本清内府彩绘本《卤簿图》,尽显手绘图像之精巧。卤簿,指的是帝王出行的典章制度。此本《卤簿图》是一套绘本册页,分八册,由《法驾》《骑驾》《銮驾》三部分组成。向观众展开的一页,以工笔绘就宝盖垂襜图样,其上龙凤、祥云等图案富丽典雅。

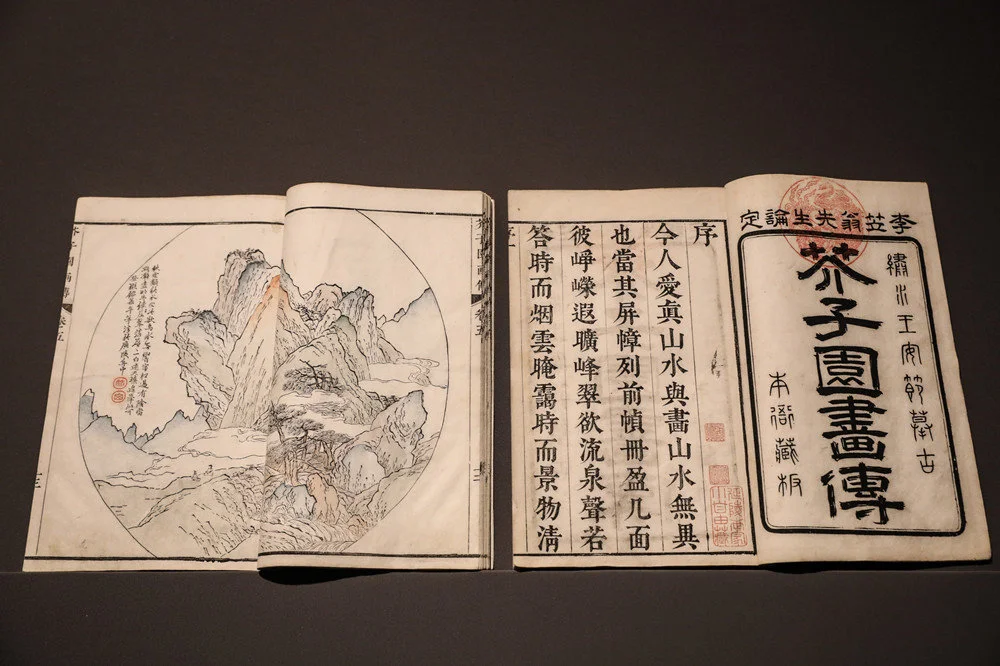

《芥子园画传》,清王槩辑并摹,清康熙十八年(1679)芥子园彩色套印本

《北西厢记》其实就是人们熟知的《西厢记》。何璧此本将当时通行本所载评语、注释尽皆删去,故为明代首个《西厢记》“白文本”,并且首附插图17幅。展示的书页中,白描的崔孃像甚为精致,上书“摹仇英笔”。《芥子园画传》又名《芥子园画谱》,堪称中国画的教科书。李渔曾在南京营造别墅“芥子园”,并支持其婿沈心友及王槩、王蓍、王臬三兄弟编绘画谱,故成书出版之时,即以此园名之。此次展出的是王槩辑并摹的初集,五卷内容均为山水,可谓体现了清初彩色印刷的最高水准。

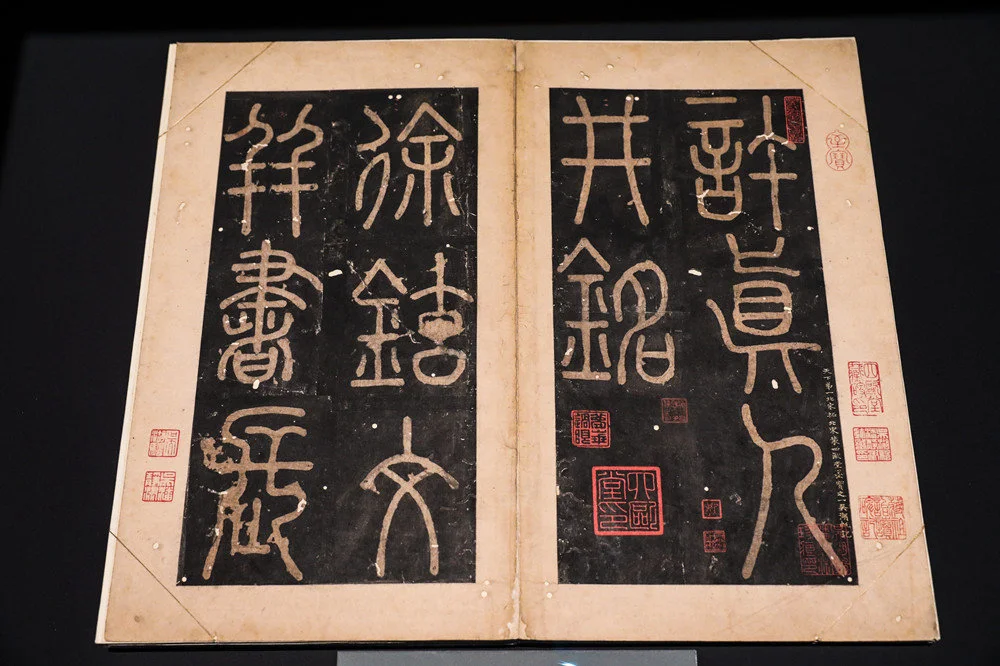

《许真人井铭》,宋拓本

此次展出的宋拓孤本《许真人井铭》,所拓文字由南唐徐铉撰文并书写,篆书,共74字。值得珍视的不仅仅是稀有的北宋传拓,以及赵魏、张廷济、沈树镛、潘祖荫、吴湖帆等名人递藏,帖内古今名家题跋和观款达二十余则,鉴藏印累累,还有其异常珍贵的装帧形式——它依然保存着宋代的装裱式样。从玻璃橱窗里现出的拓本页面可见,宋装旧书页浮置于新制底册上,由中缝及四角的丝线固定。另据专家透露,此册外包有蓝色布套,楠木面板,刻有赵之谦楷书,详细讲述了拓本的流传过程。难怪吴湖帆在得此拓本时难掩心中喜悦,挥笔题字“天下第一北宋拓北宋装,四欧堂墨宝之一”。

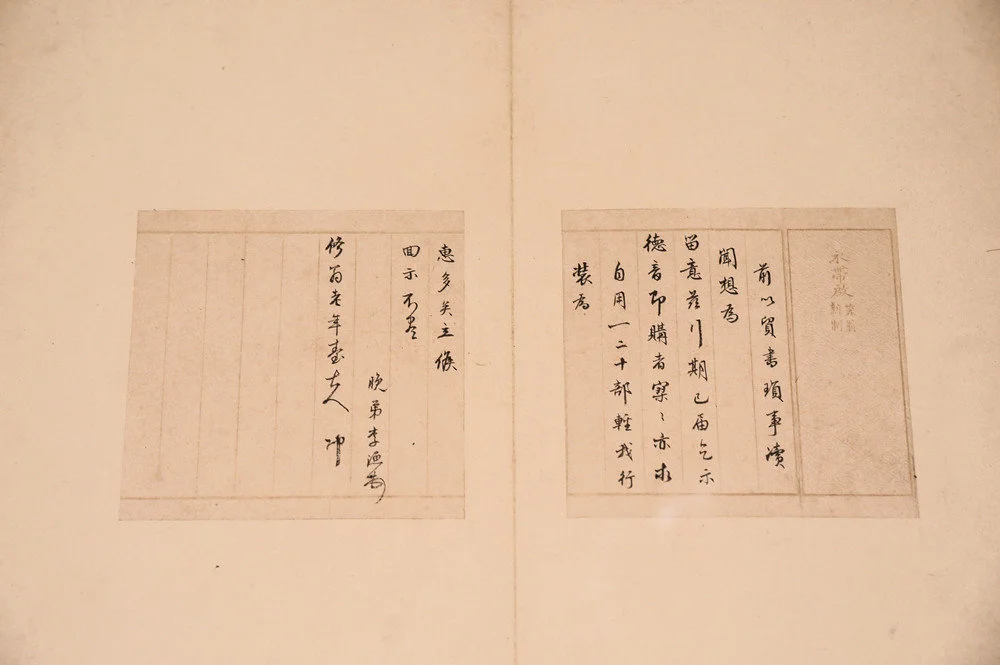

《颜氏家藏尺牍》,手稿

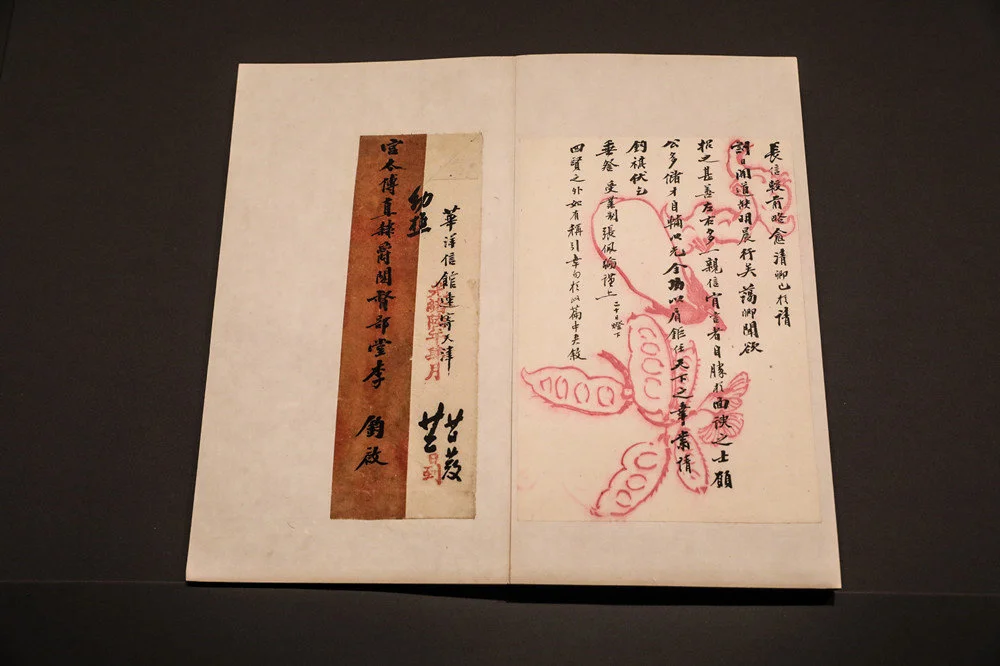

笺纸,也即信纸,其中最为别致的当属印有形形色色淡雅图案的花笺,有些图案甚至出自名家之手。且看《颜氏家藏尺牍》,也即清初颜光敏所藏友朋尺牍。此次展出的是清代文学名家李渔写给颜光敏的信。上海图书馆历史文献中心副研究馆员沈从文告诉笔者,信中用了李渔自己印制的“衣带启”“书卷启”“制锦笺”等,实际上是作为“样品”,希望颜光敏帮忙推销。又如此次展出的《李鸿章张佩纶往来书札》,翻开呈现的一页笺纸上,现出淡红色的花果图案。这批书札所用花笺部分印有“松竹斋制”等字样,应该是从荣宝斋的前身松竹斋等南纸店购买的。

《李鸿章张佩纶往来书札》,手稿

相关链接>>>>>>

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |