图丨《蛐蛐》动画(1982)

看苍山绵延,听波涛汹涌

——读蒲松龄《促织》

(节选)作者:毕飞宇

一

我们今天要谈的是短篇小说《促织》。上滑查看更多↑

这篇伟大的小说只有1700个字,用我们现在通行的小说标准,《促织》都算不上一个短篇,微型小说而已。孩子们也许会说:“伟大个头啊,太短了好吗?八条微博的体量好吗。”

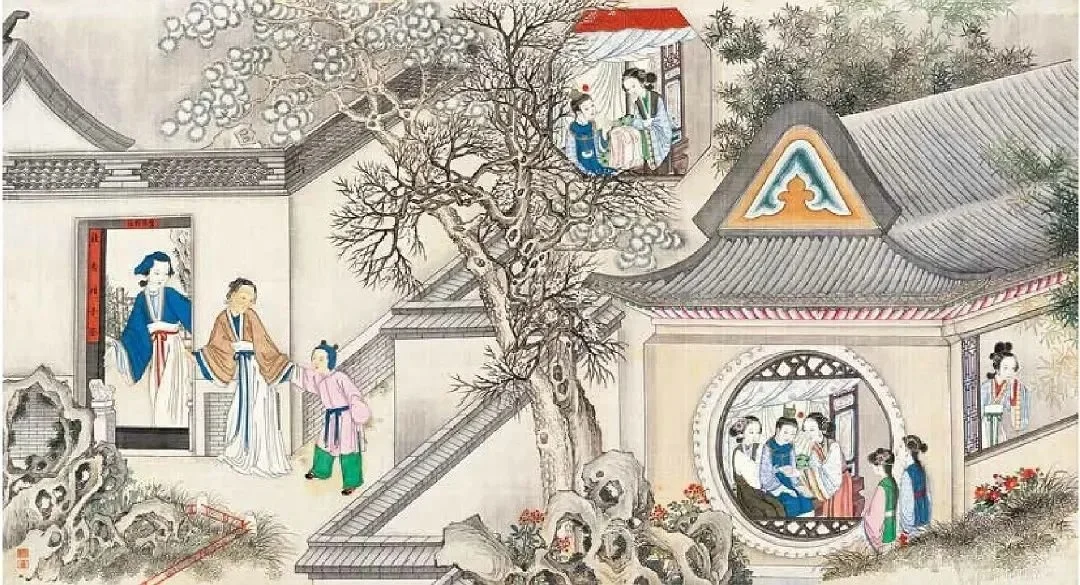

刘姥姥一进荣国府 孙温绘

我从不渴望红学家们能够同意我的说法,也就是把第六回看作《红楼梦》的开头,但我还是要说,在我的阅读史上,再也没有比这个第六回更好的小说开头了。刘姥姥“一进”荣国府,我们这些做读者的立即感受到了《红楼梦》史诗般的广博,还有史诗般的恢宏。我们看到了冰山的一角,它让我们的内心即刻涌起了对冰山无尽的阅读遐想。如同贾宝玉“初试”云雨情一样,它让我们的内心同样涌起了对情色世界无尽的阅读渴望。这个开头妙就妙在这里,它使我们看到了并辔而行的双驾马车。二

回到《促织》。我数了一下《促织》的开头,只有85个字,太短小了。可是我要说,这短短小小的85个字和《红楼梦》的史诗气派相比,它一点也不逊色。我只能说,小说的格局和小说的体量没有对等关系,只和作家的才华有关。《红楼梦》的结构相当复杂,但是,它的硬性结构是倒金字塔,从很小的“色”开始,越写越大,越写越结实,越来越虚无,最终抵达了“空”。

吕清华 绘

现在我有一个问题,《促织》这85个字的开头有几个亮点?它们是什么?

《凯撒之死》1867

那么好吧,既然 “此物故非西产” ,悲剧就不该在这里发生了。道理很简单,泰坦尼克号的悲剧不该发生在太湖,大量的爱斯基摩人中暑而亡不该发生在北极,对犹太人的种族主义灭绝也不该发生在新西兰。我要说,因为“宫中尚促织之戏”,又因为“岁征民间”,没有蛐蛐的地方偏偏就出现了关于蛐蛐的悲剧,这里头一下子就有了荒诞的色彩,魔幻现实的色彩。所以,“此物故非西产”这句话非常妙,是相当精彩的一笔。经常有人问我,好的小说语言是怎样的?现在我们看到了,好的小说语言有时候和语言的修辞无关,它就是大白话。好的小说语言就这样:有它,你不一定觉得它有多美妙,没有它,天立即就塌下来了。只有出色的作家才能写出这样的语言。

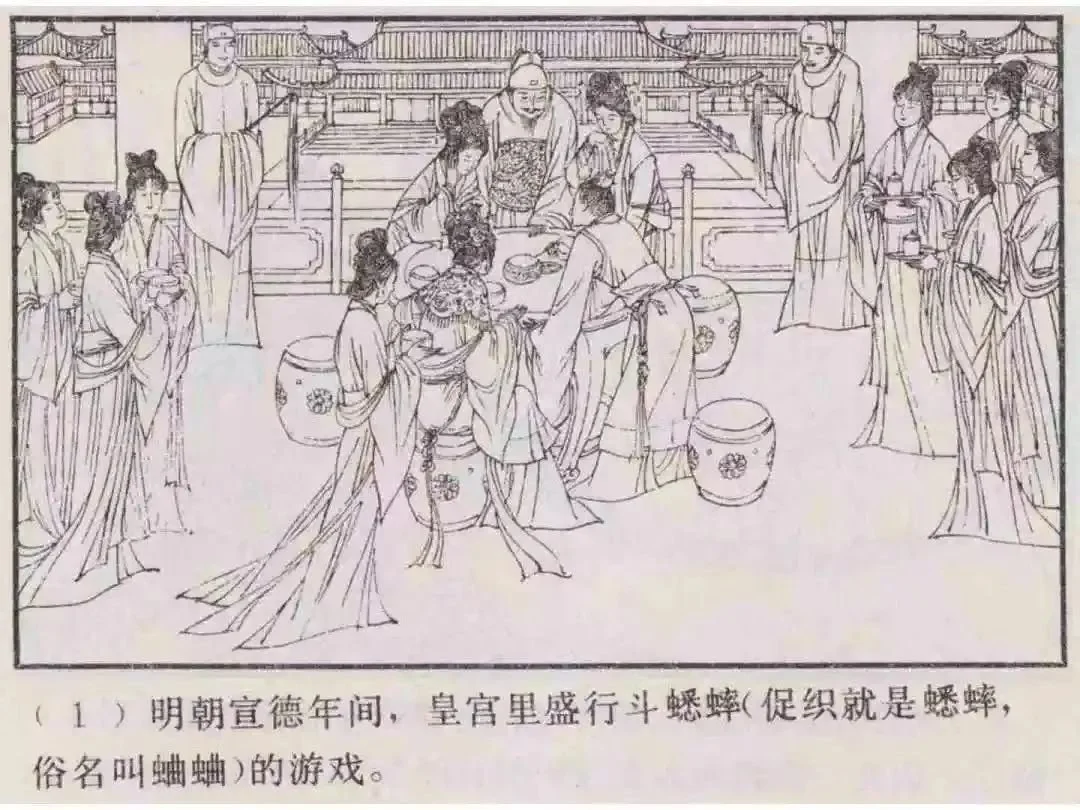

《蛐蛐》动画(1982)

封建文化说到底就是皇帝的文化,皇帝的文化说到底就是奴性的文化,奴性的文化说到底就是“欲媚”的文化,所以,“宫中尚促织之戏”这个开头一点都不大,在“岁征民间”之后,它恰如其分。处在“欲媚”这个诡异的文化力量面前,《促织》中所有的悲剧——成名一家的命运——只能是按部就班的。你逃不出去。这也是命运。

《蛐蛐》动画(1982)

三

在我看来,小说想写什么其实是不着数的,对一个作家来说,关键是怎么写。作为一个伟大的小说家,蒲松龄在极其有限的1700个字里铸就了《红楼梦》一般的史诗品格。读《促织》,犹如看苍山绵延,犹如听波涛汹涌。这是一句套话,说的人多了。我们今天要解决的问题是,苍山是如何绵延的,波涛是如何汹涌的。

《蛐蛐》动画(1982)

但是,天无绝人之路。小说向相反的方向运行了,希望来了。这是小说的第一次反弹。这个希望就是小说中出现的一个新人物,驼背巫。

《蛐蛐》动画(1982)

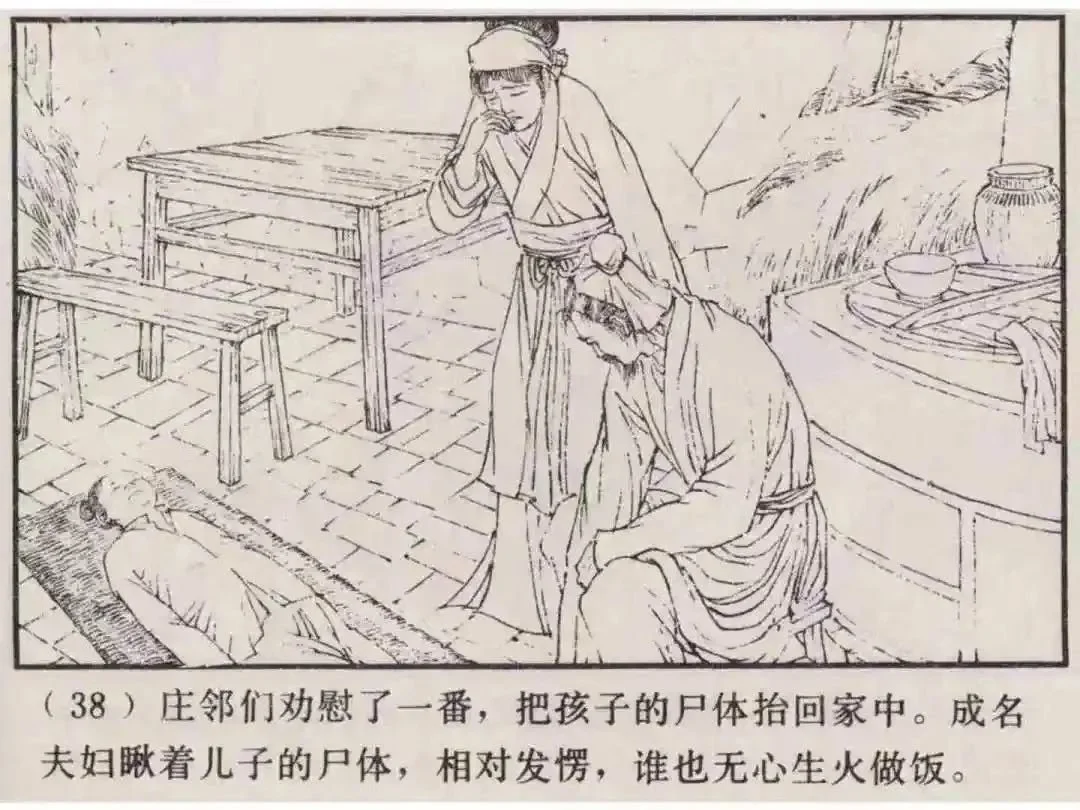

你以为掉进了冰窟窿就完事了?没有。冰窟窿有它的底部,这个底部是飙车儿子的死。为什么我要把儿子的死看作冰窟窿的底部?答案有两条。

吕清华 绘

那么,蒲松龄的艺术才华到底体现在什么地方?是这8个字: “夫妻向隅,茅舍无烟。” 这是标准的白描,没有杰出的小说才华你还真的写不出这8个字来。隅是什么?墙角。夫妻两个,一人对着一个墙角,麻袋一样发呆;房子是什么质地?茅舍,贫;无烟,炉膛里根本就没火,寒。贫寒夫妻百事哀。这8个字的内部是绝望的,冰冷的。一丁点烟火气都没有了,一丁点的人气都没有。这是让人欲哭无泪的景象。我读过很多有关凄凉和悲痛的描绘,我相信你们也读过不少,你说,还有比这8个字更有效的么?关键是,这8个字有效地启发了我们有关生活经验的具体想象,角落是怎样的,烟囱是怎样的,我们都知道。悲剧的气氛一下子就营造出来了,宛若眼前,栩栩如死。你可以说这是写人,也可以说是写景;你可以说是描写,也可以说是叙事。在这里,人与物、情与景是高度合一的,撕都撕不开。四

小说既然已经抵达马里亚纳海沟了,那么,接下来当然是反弹。请注意,《促织》到了这里,它的反弹是很有讲究的。这个反弹的内部其实还有一个小小的跌宕,也就是说,还有一个小幅度的抑和扬。 从故事的发展来看,孩子是不能死的,真死了这出戏就唱不下去了,所以,孩子得活过来——这是小小的扬,但随即就摁下去了,孩子傻了——这是小小的抑。 孩子为什么傻了呢,这个我们都知道的,孩子变成促织了。

《蛐蛐》动画(1982)

好吧,孩子变成促织了。即使到了如此细微的地步,蒲松龄依然也没有放过,他还来了一次跌宕,这是成名心理层面上的:因为促织是孩子变的,所以很小,成名一开始就不满意, “劣之” ,后来呢,觉得还不错,又高兴了,终于要了它, “喜而收之” 。这一段的最后一句话是很有意思的, “将献公堂,惴惴恐不当意,思试之斗以觇之” 。就小说的章法而言,这句话有意思了,我先把章法这个问题放下来,因为我有更加重要的东西要讲。

《蛐蛐》动画(1982)

我说过, “亦不复以儿为念” ,这句话是无情的。我们本来可以在这个地方讨论一下小说的社会意义,但是,我觉得那个意思不大。我只想请大家想一想,我为什么要在这个地方和大家谈论小说的抒情问题?小说在这里到底抒情了没有?我们往下看。

《蛐蛐》动画(1982)

很不幸,是孩子变的。从第五个动作当中,读者一下子就看出来了。第五个动作很吓人, “壁上小虫忽跃落襟袖间” ,看着成名不喜欢自己,小促织主动地跳到成名的袖口上去了。这太吓人了,只有天才的小说家才能写得出。为什么,因为第五个动作是反常识的、反天理的。常识告诉我们,无论是小鸟还是小虫子,都是害怕人的,你去捉它,它只会逃避。但是,这只小促织特殊了,当它发现成名对自己没兴趣的时候,它急了。它做出了反常识的事情来了。

《蛐蛐》动画(1982)

五

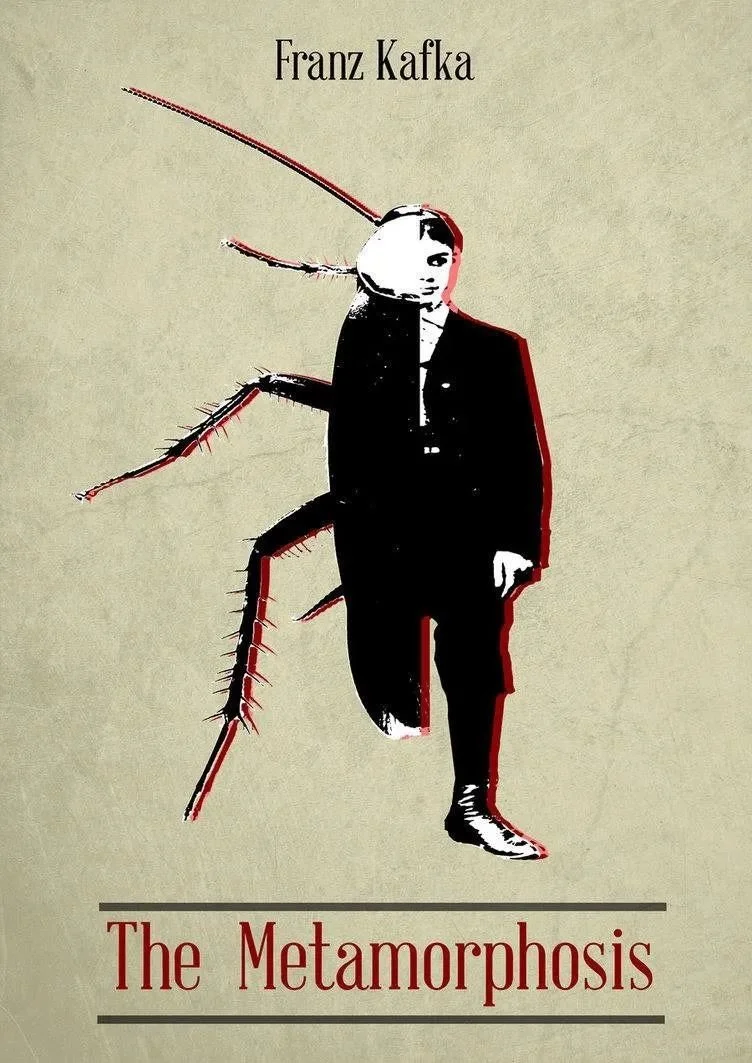

我记得我前面留下过一个大问题,我说,《促织》是荒诞的,是变形的,是魔幻的,成名的儿子变成了“小虫”,它的意义和卡夫卡里的人物变成了甲壳虫是不是一样的呢?这是一个非常重要的问题。

卡夫卡《变形记》

同样是变成了昆虫,成名的儿子变成小促织则完全不同,这里头不存在生命的自我认知问题,不涉及生命的意义,不涉及生命的思考,不涉及存在,不涉及思想或精神上的困境。在本质上,这个问题类属于生计问题,或者说,是有关生计的手段或修辞的问题。在面对“文学”和“历史”的时候,我们中国人喜欢这样的姿态:文史不分家,有时候,我们真的是文史不分家的。上面我们涉及的可笑的说法,是标准的“文史不分家”的说法。但是我要说,文史必须分家,说到底,文学是文学,历史是历史。文学一旦变成历史固然不好,历史一旦变成文学那就很糟糕了。如果我们把文学的部分属性看作历史的系统性和普遍性,真的会贻害无穷。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |