毛主席在故居前和乡亲们交谈

文七妹

毛主席最早的一张照片

毛贻昌

“孩儿立志出乡关,学不成名誓不还。埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。”毛泽东将这首诗夹在父亲每天必看的账本里,不难想象,当毛贻昌看到这首诗后,内心也会起波澜,自己这个儿子或许真的与众不同。毛泽东离开家乡那天早上,文七妹将他送到村口,一番交代后,看着儿子身影渐渐消失……

东山学校

湖南第一师范学校

“七、八二位舅父大人座下:前在府上拜别,到省忽又数日。定于初七日开船赴京,同行有十二三人。此行专以游历为目的,非有他意也。家母在府上久住,并承照料疾病,感激不尽。乡中良医少,恐久病难治,故前有接同下省之议。今特请人开来一方,如法诊治,谅可收功。如尚不愈之时,到秋收之后,拟由润连护送之来省,望二位大人助其成行也。”毛泽东在信中表达了对舅舅照顾母亲的感激,他考虑到乡下缺医少药,为了让母亲尽快痊愈,毛泽东做了两件事:一是在长沙请良医给母亲开了一个药方;二是如果无法痊愈,秋收之后让二弟毛泽民送到长沙治疗。

杨昌济

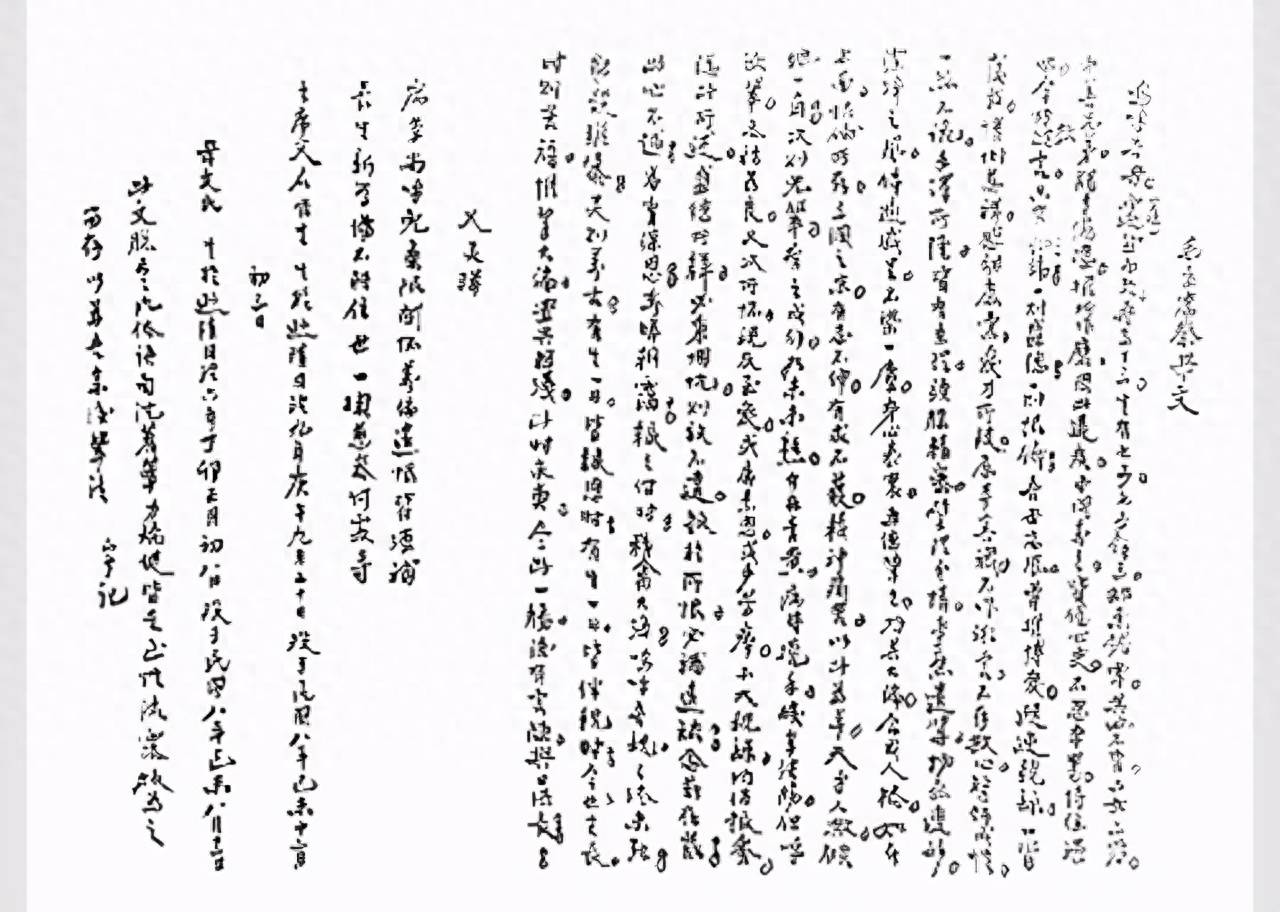

七、八两位舅父大人暨舅母大人尊鉴:甥自去夏拜别,匆忽经年,中间曾有一信问安,知蒙洞鉴。辰维兴居万福,履瞩多亨,为颂为慰。家母久寓尊府,备蒙照拂,至深感激。病状现已有转机,喉蛾十愈七八,疡子尚未见效,来源本甚深远,固非多日不能奏效也。甥在京中北京大学担任职员一席。闻家母病势危重,不得不赶回服侍。于阳三月十二号动身,十四号到上海,因事勾留二十天,四月六号始由沪到省。亲侍汤药,未尝废离,足纾廑念。肃颂。福安!各位表兄表嫂同此问候。四、五、十舅父大人同此问安,未另。愚甥毛泽东禀文七妹此时52岁,对她来说这是一生中离开家乡最远的一次,也是第一次来到长沙。毛泽东知道,母亲来长沙太难得了,恰好二弟泽明、三弟泽覃也在这里。毛泽东就带着母亲,和两位弟弟,一起到一家照相馆里照了一张合影。

文七妹和三个儿子唯一合影

呜呼吾母,遽然而死。寿五十三,生有七子。七子余三,即东民覃。其他不育,二女二男。

育吾兄弟,艰辛备历。摧折作磨,因此遘疾。中间万万,皆伤心史。不忍卒书,待徐温吐。

今则欲言,只有两端。一则盛德,一则恨偏。吾母高风,首推博爱。远近亲疏,一皆覆载。

恺恻慈祥,感动庶汇。爱力所及,原本真诚。不作诳言,不存欺心。整饬成性,一丝不诡。

手泽所经,皆有条理。头脑精密,劈理分情。事无遗算,物无遁形。洁净之风,传遍戚里。

不染一尘,身心表里。五德荦荦,乃其大端。合其人格,如在上焉。恨偏所在,三纲之末。

有志未伸,有求不获。精神痛苦,以此为卓。天乎人欤,倾地一角。次则儿辈,育之成行。

如果未熟,介在青黄。病时揽手,酸心结肠。但呼儿辈,各务为良。又次所怀,好亲至爱。

或属素恩,或多劳瘁。大小亲疏,均待报赉。总兹所述,盛德所辉。必秉悃忱,则效不违。

至于所恨,必补遗缺。念兹在兹,此心不越。养育深恩,春晖朝霭。报之何时,精禽大海。

呜呼吾母!母终未死。躯壳虽隳,灵则万古。有生一日,皆报恩时。有生一日,皆伴亲时。

今也言长,时则苦短。惟挈大端,置其粗浅。此时家奠,尽此一觞。后有言陈,与日俱长。

尚飨!

《四言诗·祭母文》

春风南岸留晖远;秋雨韶山洒泪多。

疾革尚呼儿,无限关怀,万端遗恨皆需补;长生新学佛,不能住世,一掬慈容何处寻?给母亲守灵七日后,毛泽东再次离开韶山冲,回到长沙。毛泽东对母亲无比思念,他在给好友的信中,一再称赞母亲的高尚品德。毛泽东认为世界上只有三种人,利己不损人的人,可以损己而利人的人,他的母亲则是第三种人,看不得他人受苦受难。

毛泽东和父亲、堂伯父、弟弟合影

“决不料一百有一旬,哭慈母又哭严君,血泪虽枯恩莫报;最难堪七朝连七夕,念长男更念季子,儿曹未集去何匆。”毛泽东是伟人,是伟大领袖!可他也是一位普通人,也有七情六欲。在人生最迷茫时刻,毛泽东选择勇敢面对;在至亲接连去世,毛泽东将悲伤深深埋在心中。1966年6月,毛泽东最后一次回韶山冲,这次他是秘密回来的,在滴水洞住了11天。离开那天,毛泽东在祠堂前凝视,这一别,就是一生。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |