在佛教艺术璀璨的星河之中,地藏王菩萨的形象以其深怀慈悲、宏愿无边的精神内涵,成为无数艺术家创作中永恒的灵感源泉。特别是工笔画中的地藏像,以其精致的笔触、斑斓的色彩和深邃的寓意,生动地呈现了地藏菩萨“地狱未空,誓不成佛”的宏伟誓愿,从而营造出一种悲愿美学与强烈的视觉冲击力。

傅继英工笔人物画地藏王画像

地藏菩萨的慈悲形象与悲愿精神地藏王菩萨,亦称地藏菩萨,其名富含深意,寓意“地藏”,即“深藏于大地之中”,象征着他对众生的无尽庇护与细致入微的关怀。在我国的传统文化里,地藏王菩萨被尊崇为阴间及地狱众生的守护者,立下宏伟誓愿,矢志拯救所有困厄中的灵魂。他那脍炙人口的誓言——“地狱未空,誓不成佛”,凸显出他坚定不移的信念与无私奉献的精神,传递出对一切众生的深沉慈悲。

地藏菩萨的形象深入人心,他的存在不仅为人们提供了心灵的慰藉与希望,尤其在面临生死离别之时,更使人们感受到一种超脱肉身的支持与力量。仿佛有一股无形的力量在赋予他们勇气与信念,陪伴他们度过难关。

傅继英工笔人物画地藏王画像

工笔画地藏像的悲愿美学工笔画,作为中国绘画艺术的瑰宝,以其精细入微的笔触、层次分明的色彩和严整的画面布局,成为展现地藏菩萨慈悲形象与深邃精神内涵的绝佳媒介。在地藏菩萨的工笔画像中,艺术家们运用细腻的线条和丰富的色彩层次,巧妙地传达了地藏菩萨的慈悲、智慧与坚韧不拔。

画中的菩萨面容温和而坚定,双眼微阖,似乎能洞察世间一切疾苦;双手合十,传达出对众生的真挚祈愿与深沉祝福。菩萨身后,一圈熠熠生辉的光环环绕,象征着其宏愿的无尽力量,仿佛在无声地诉说着对世间所有受苦者的包容与关爱。画作的每一细节都彰显出艺术家对地藏菩萨精神的深刻洞察与感悟,使观者在欣赏画作时,不仅能领略艺术的精湛,更能感受到源自内心的那份慈悲与力量。

傅继英工笔人物画地藏王画像

视觉张力与情感共鸣工笔画中的地藏菩萨像,不仅凭借其精湛绝伦的绘画技艺和深邃的文化内涵赢得了广泛的赞誉,更以其震撼人心的视觉冲击力和情感共鸣,深深触动了无数观者的心灵。画布上,地藏菩萨的形象栩栩如生,与周围的背景形成鲜明对照,自然而然地吸引观者的目光汇聚于其尊贵的身姿。菩萨坚定不移的目光、温和仁慈的面庞,以及周身环绕的光环,仿佛都在默默讲述着一个关于慈悲、智慧与信念的动人故事。

在当下这个充满压力与挑战的社会环境中,地藏菩萨的慈悲理念提醒我们,关注他人的困境、倾听他人的心声,是我们每个人都应当承担的责任。通过这幅工笔画地藏像,观者不仅能够感受到地藏菩萨所散发出的慈悲与智慧之光,更能引发对生命意义的深度思考,激发心灵深处的强烈共鸣。

地藏菩萨以其宏伟的誓愿和深邃的慈悲之光,照亮了每一个渴望关爱与救赎的灵魂深处。在工笔画中,地藏菩萨的形象以其独到的艺术魅力,将这份慈悲与力量细腻地传递给每一位观者。我们在欣赏这幅艺术作品的同时,亦能深切地感受到那源自心底的温暖与力量。

在绢帛之上,工笔观音画像缓缓展开的瞬间,艺术家便踏上了一条充满挑战的微妙平衡木。他们需以狼毫笔尖之极细,在神性的光环与凡人的体温之间细腻游走,使金箔铺陈的佛光与衣袂间微妙的褶皱呼吸相融。这不仅是对技法的精湛锤炼,更是一场跨越时空的精神对话,是东方美学对生命终极命题的视觉诠释。从敦煌莫高窟的壁画到明清宫廷画院的精细之作,历代画师以笔尖精心编织的,不仅仅是菩萨的庄严肃穆,更是一部关于人类如何在神圣与世俗之间探寻精神家园的美学启示录。

傅继英工笔人物画观音画像

一、金线与肉身:工笔技法的精神语法工笔画中的线条系统,构建了一整套细腻而深邃的神性编码语言。在唐代画师的笔下,观音衣带的描绘蕴含着无尽的奥秘:佛光轮的金线,需以中锋匀速行笔,营造出圆环的无始无终,呈现出永恒的意境;而飘带末梢的钉头鼠尾描,则需腕力急收,于绢素之上留下凡人难以企及的仙逸神态。这种线条的力学掌控,非但不是简单的技法训练,更是画家通过千万次重复练习,将自身精神频率调整至与神性共振的修行过程。

面部晕染的技巧,更是东方智慧的体现。宋代画院流传的观音开脸口诀中,“三白法”的运用堪称巧妙:额头、鼻梁、下颌的留白处理,既符合人体解剖学的结构,又在视觉上营造出超凡脱俗的莹润光泽。画家需将蛤粉与清水调和至七分浓度,以鼠须笔层层积染,使圣像面容在朦胧中透露出智慧的光明。这种介于写实与超现实之间的表现手法,正是工笔画突破物质局限的关键所在。

服饰纹样的象征体系,构建起一座通向彼岸世界的视觉桥梁。在明代《法海寺壁画》中,观音璎珞上的每颗宝珠,其明暗转折皆暗合星辰的轨迹,披帛上的卷草纹蜿蜒如生命长河。画家在方寸之间铺陈的,不仅仅是装饰图案,更是一整套宇宙密码,引导观者在凝视中完成从物质世界向精神领域的意识跃迁。

傅继英工笔人物画观音画像

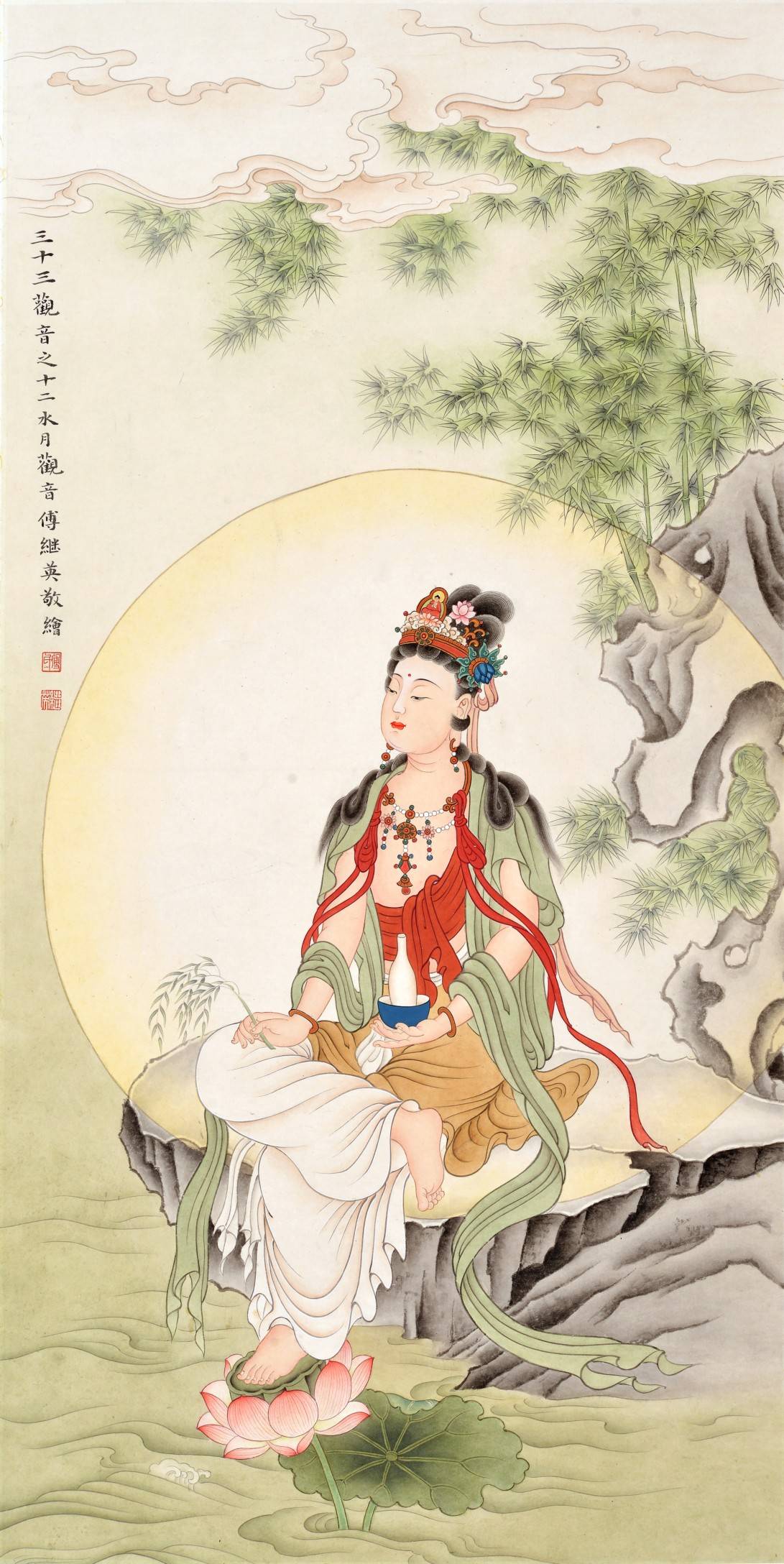

二、法相与凡容:观音形象的千年嬗变敦煌藏经洞的唐代绢画,揭开了观音形象由神圣向世俗转变的序幕。在第17窟中,《水月观音》一画打破了传统的正面构图,菩萨斜倚山石的闲适姿态,宛如长安贵妇午后小憩的生动写照。画家巧妙地将世俗生活场景融入宗教题材,石桌上摆放的净瓶中插着新折的柳枝,这些细腻的细节处理,使得神性获得了人间的坚实锚点。

宋代文人画的兴起,为观音形象的演变带来了革命性的转变。李公麟笔下的观音,开始透露出书卷气,画中常见的竹石盆景,映射出士大夫阶层的审美趣味。尤其值得关注的是手部刻画的变化:北宋以前的观音手印,严格遵循密宗仪轨,而到了南宋,则出现了自然垂放的写意处理,指尖微妙的弯曲,仿佛随时准备接过人间疾苦的诉状。

明清时期的写实主义浪潮,将观音形象的人性表达推向了新的高峰。采用凹凸晕染法,在鼻翼两侧施以淡赭,颧骨处轻染胭脂,塑造出宛若真人的肌肤质感。这种技法的突破,引发了卫道者的激烈争论,却意外塑造出了最具亲和力的菩萨形象——神性不再悬浮于空中,而是带着体温降临人间。

傅继英工笔人物画观音画像

三、观与悟:画像背后的精神博弈工笔画家的创作本质上是一种精妙的能量运算。他们必须精确把握每一笔触所承载的信息量:金泥勾勒的璀璨光芒象征着超越的维度,而衣纹中若隐若现的织物质感则将神性温柔地拉回现实世界。在元代创新的“虚空染”技法,通过对背景的渐变虚化处理,在二维的画面上构建出多维的空间感,使观者的视线在具象与抽象之间往返穿梭,流连忘返。

凝视画作所引发的精神扰动,构成了独特的审美体验。当观者长时间凝视明代丁云鹏的《观音三十二应身图》时,会发现菩萨的面容随着观看角度的微妙变化而呈现出不同的神情:正面是悲悯众生的佛陀,侧45度角时转化为慈母般的温柔凝视,而90度侧面则透露出智者洞悉世事的清明。这种动态的表情实际上是画家巧妙运用视错觉原理构建的精神迷宫。

宗教仪轨与艺术创新的较量,催生出了新的美学范式。清代宫廷画家郎世宁将西洋透视法融入观音画像的创作中,在保留传统线描精髓的同时,运用明暗对比法塑造出更具立体感的面容。这种技术的嫁接初看似乎与传统背道而驰,实则是对工笔画“借形传神”本质追求的延续,使得这一古老艺术形式在时代的变迁中依然焕发出勃勃生机。

傅继英工笔人物画观音画像

在当今数字技术不断解构传统神圣符号的时代背景下,重新审视那些凝聚无数画师智慧与心血的工笔观音作品,我们不仅见证了技艺的传承,更感受到了一种文明独有的精神平衡艺术。在这些金线与水墨交织的画面中,慈悲之情流转不息;在法相与凡容之间,人性光辉闪烁不定。这一切都在提示我们:真正的神圣并不排斥人间烟火,最高尚的人性始终蕴含着神性的种子。这种动态平衡的智慧,或许正是东方艺术为世界贡献的永恒答案。

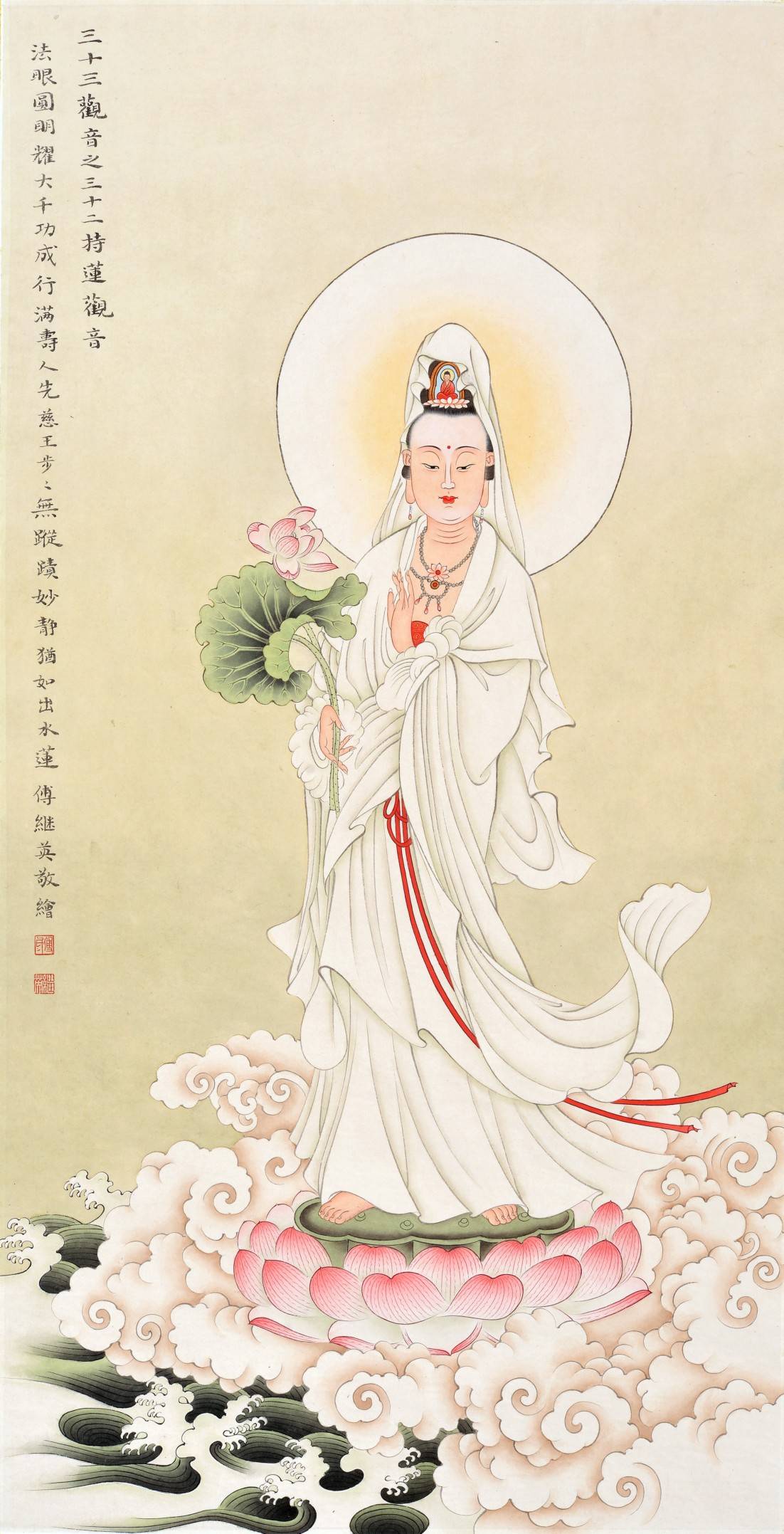

傅继英工笔人物画《三十三观音之圆光观音》

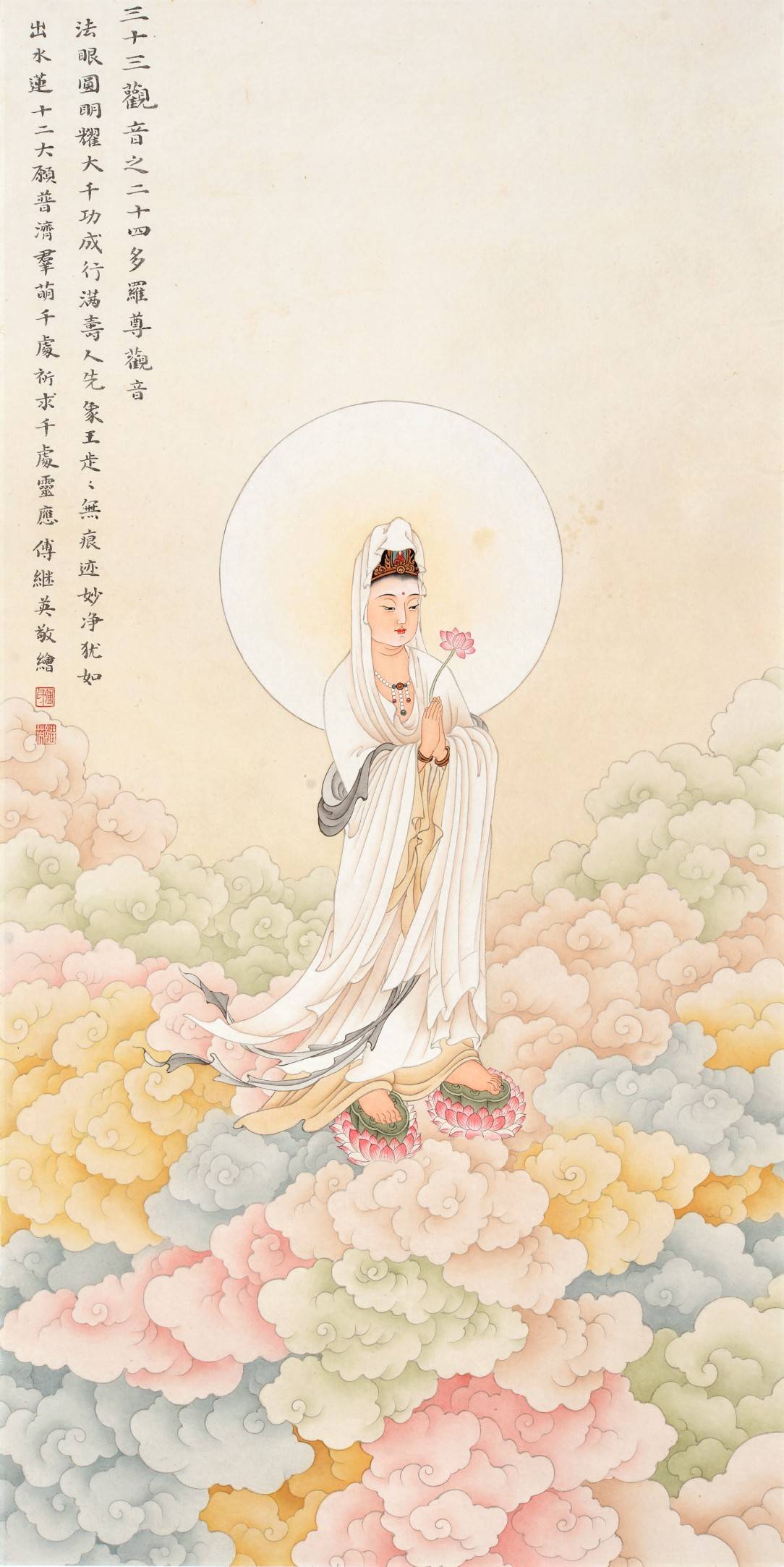

人物形象在这幅画作中,观音菩萨的形象被刻画得栩栩如生,宛若跃然纸上。她身着华贵服饰,衣袂随风轻扬,以柔和的绿色、白色和蓝色为主调,透露出一种清新脱俗且神圣不可侵犯的气质。观音菩萨端坐云霄之上,其姿态既庄重又慈祥,宛如向尘世间的每一个人传递着平和与仁爱的力量。在东方文化的深厚底蕴中,观世音菩萨以其慈悲与智慧的形象深入人心,成为亿万民众的精神支柱。作为大乘佛教的核心人物,观世音菩萨更是无数迷茫、困苦与无助者的守护神。她拥有多变的法相,其中“三十三观音”尤为著名,这些法相生动展现了菩萨在不同情境下的救度之道,每一尊都蕴含着无尽的慈悲与智慧。

而工笔画,这一中国古老且细腻的绘画技法,如何在表现观世音菩萨千变万化的慈悲相时,既保留传统韵味,又融入现代创新元素,焕发出新的生命力,无疑成为了一个引人入胜的探讨课题。

傅继英工笔人物画三十三观音

一、三十三观音的多样法相三十三观音,亦称三十三身观音,每一尊法相均独具匠心,蕴含着深邃的寓意。例如,杨枝观音以右手持杨枝、左手托净瓶之姿,象征着遍洒甘露、缓解世间疾苦;南海观音则乘云中之龙,翱翔于南海波涛之上,彰显其威严与慈悲并存的气象。再如,三面观音手捧经箧、莲花、念珠,依次象征着智慧、平安与仁慈,而白衣观音则以庄严与慈祥之态,给人以敬畏与亲近之感。这些法相不仅形态各异,更承载着人们对美好生活的向往与诚挚祈愿。

其中,千手观音尤为凸显菩萨普度众生、解救世间一切苦难的大悲心。送子观音、洒水观音等法相,则更加贴近民间生活,满足了人们对子嗣繁衍、健康平安的朴素愿望。这些法相不仅展现了观世音菩萨的慈悲与智慧,亦为后世艺术家提供了源源不断的创作灵感。

傅继英工笔人物画三十三观音

二、工笔画演绎千面慈悲相工笔画,作为中国绘画技法的重要流派之一,以其精细入微的笔触描绘自然景物,与写意画形成鲜明对比。这一流派源远流长,技艺高超,尤其在人物画领域,展现出其独特的艺术魅力。在表现三十三观音的千面慈悲相时,工笔画更是充分发挥了其细腻、色彩斑斓的特质。

艺术家们运用巧妙的构图技巧、精确的线条描绘以及丰富的色彩搭配,将每一尊观音的法相塑造得栩栩如生、生动传神。无论是杨枝观音的珠冠锦袍、宝相尊严,还是南海观音的乘龙踏浪、气势磅礴,工笔画都以其独树一帜的艺术风格,将观音菩萨的慈悲与智慧表现得淋漓尽致。

傅继英工笔人物画三十三观音

三、现代创新中的工笔画观音随着时代的演进,工笔画在不断的创新中绽放出新的生机。在表现三十三观音的千面慈悲之时,当代艺术家们不仅继承了传统工笔画的技艺精髓,更巧妙地融入了现代审美观念与技法创新。

在色彩的运用上,现代工笔画观音更倾向于采用清新明快的色调,为画面注入了鲜明的现代气息。在构图设计方面,艺术家们巧妙地运用留白与空间感,使得画面显得更为通透与纯净。同时,在技法层面,现代工笔画观音融合了混合媒材、拼贴等现代绘画手法,使得作品更具创新性与时代特征。

此外,现代艺术家们还致力于将工笔画观音与现代生活元素相融合,创作出既保留传统韵味又符合现代审美的艺术作品。这些作品不仅满足了人们对美的渴望,更在传承与创新中展现了工笔画艺术的独特魅力。

傅继英工笔人物画三十三观音

从“三十三观音”的古典传承至现代艺术的创新演绎,工笔画以其独树一帜的艺术语言,生动展现了观世音菩萨的千面慈悲容颜。这些作品不仅彰显了艺术家们高超的技艺与扎实的功底,更在传统的基础上注入了创新的活力,为传统艺术赋予了新的生命力和时代气息。展望未来,我们有充分的理由相信,工笔画观音将继续以其独特的艺术魅力,照亮人们的心灵之旅,成为沟通传统与现代的桥梁与纽带。

文/梨花 画作/傅继英

傅继英工笔花鸟画《荷花图》

傅继英老师的工笔花鸟画,以其精湛细腻的笔触和斑斓丰富的色彩享誉画坛。在她的作品中,荷花与蜻蜓的交融呈现,不仅彰显了大自然的绚烂之美,更蕴含了深邃的象征寓意。这幅描绘荷花与蜻蜓的画作,堪称对其独特艺术风格的一次完美演绎。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |