〖先叠个Buff〗

近十年来,本人实地调查了180多处青藏高原史前岩画(其中又以石刻类岩画为主)。就个人短浅的了解,目前似乎还没有第二个人、或第二个团队在青藏高原岩画调查方面达到这个数量。

原文中的现场石刻照片

原文照片局部放大

四川甘孜州德格县嘎青岩画·海拔3952米·大横断区域

嘎青岩画细节

嘎青岩画,是一处典型的史前狩猎时代岩画,其刻划时间,初步判断大于距今2500年。从中可以看出,虽说刻划工具不同,但在这个海拔和气候条件下的长期风化,会在刻痕中形成一些深色的风化物。同时,刻痕与岩面的交接边缘,相对柔和。这一点,与“秦代昆仑石刻”某些局部形成的风化痕迹,较为相似。

青海格尔木市野牛沟岩画·海拔4000米·昆仑山脉北侧

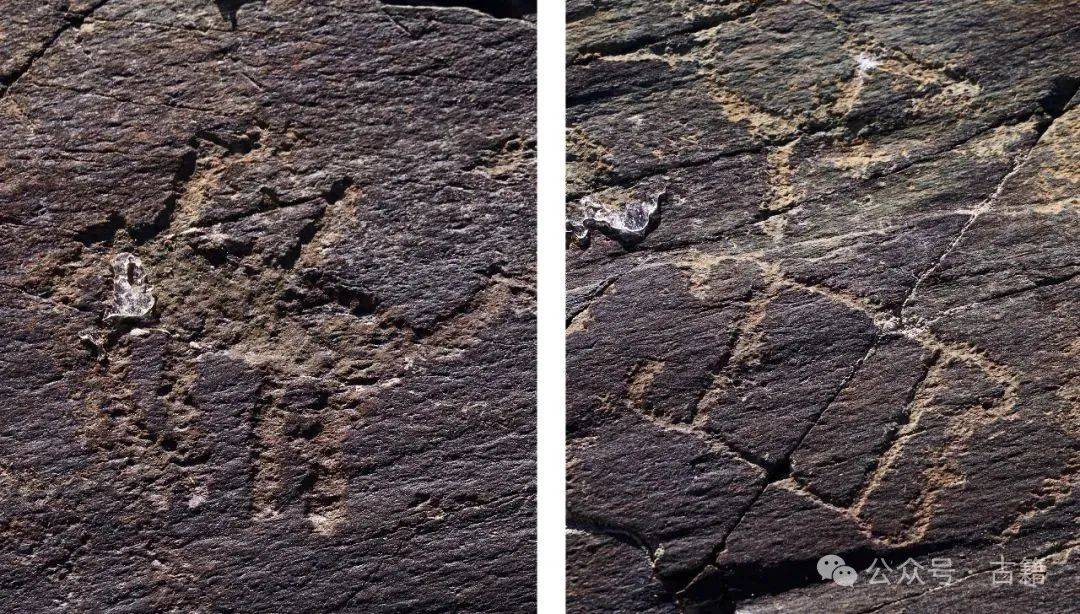

野牛沟岩画左右两处的刻痕。左边的野生动物刻痕,也属于史前狩猎时代,年代可能比嘎青岩画更久远。相较于右边较晚的方型刻痕,左边刻痕与石面的颜色反差较小,刻痕与岩面的交接边缘比较柔和、没有那么锋锐。“秦代昆仑石刻”的风化特征,比较接近本图左边的痕迹。

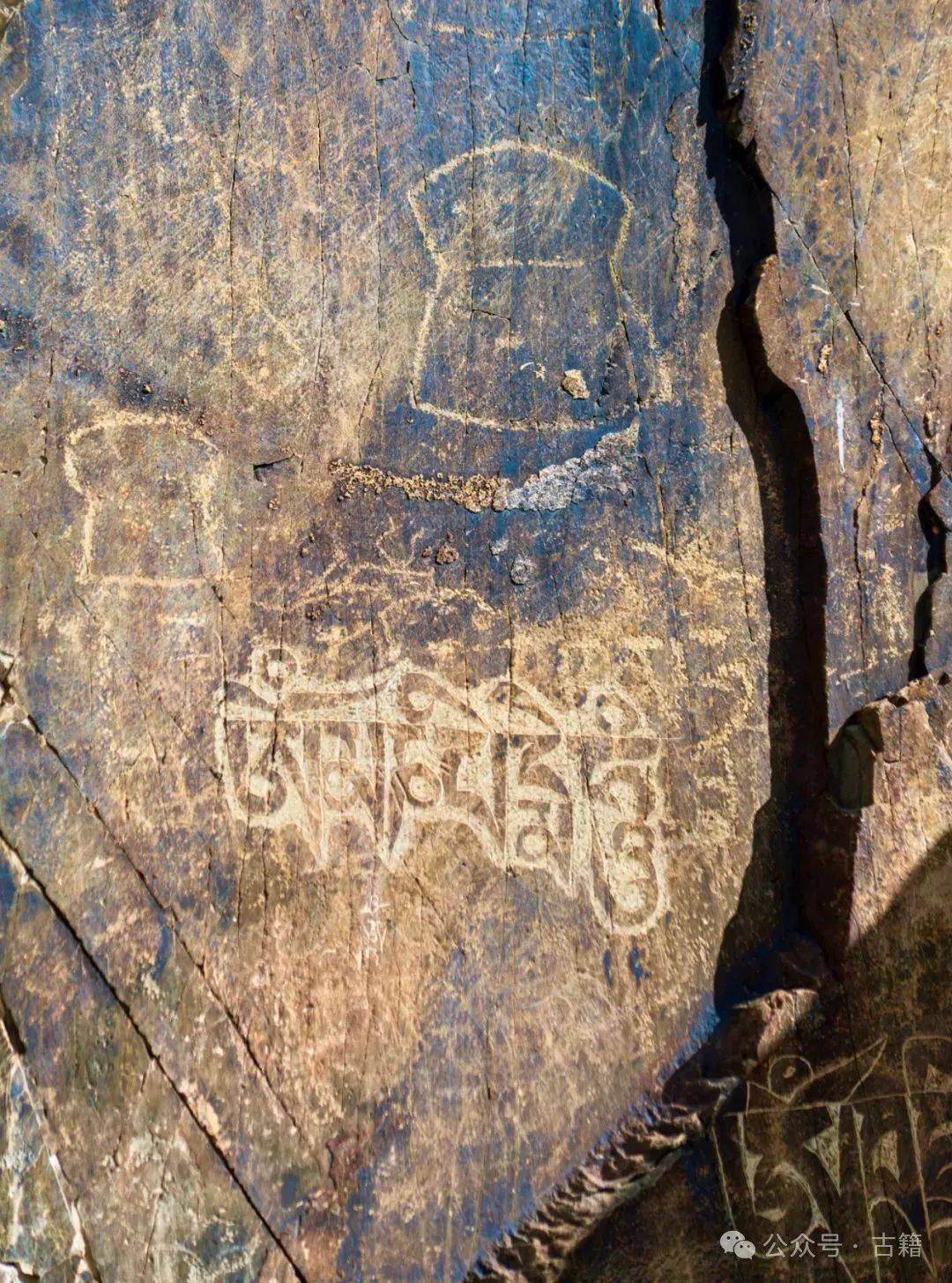

青海玉树州称多县布由岩画·海拔3995米·三江源区域

布由岩画上的这这处图案为早期佛塔。青藏高原历史上,外来佛教普及到基层,在距今1000年内。从该处图案的刻痕风化中,可以看到刻痕底色与岩面颜色,存在比较明显的反差。这一点,“秦代昆仑石刻”则刻痕反差表现的更加一致,说明其风化时间要长得多。

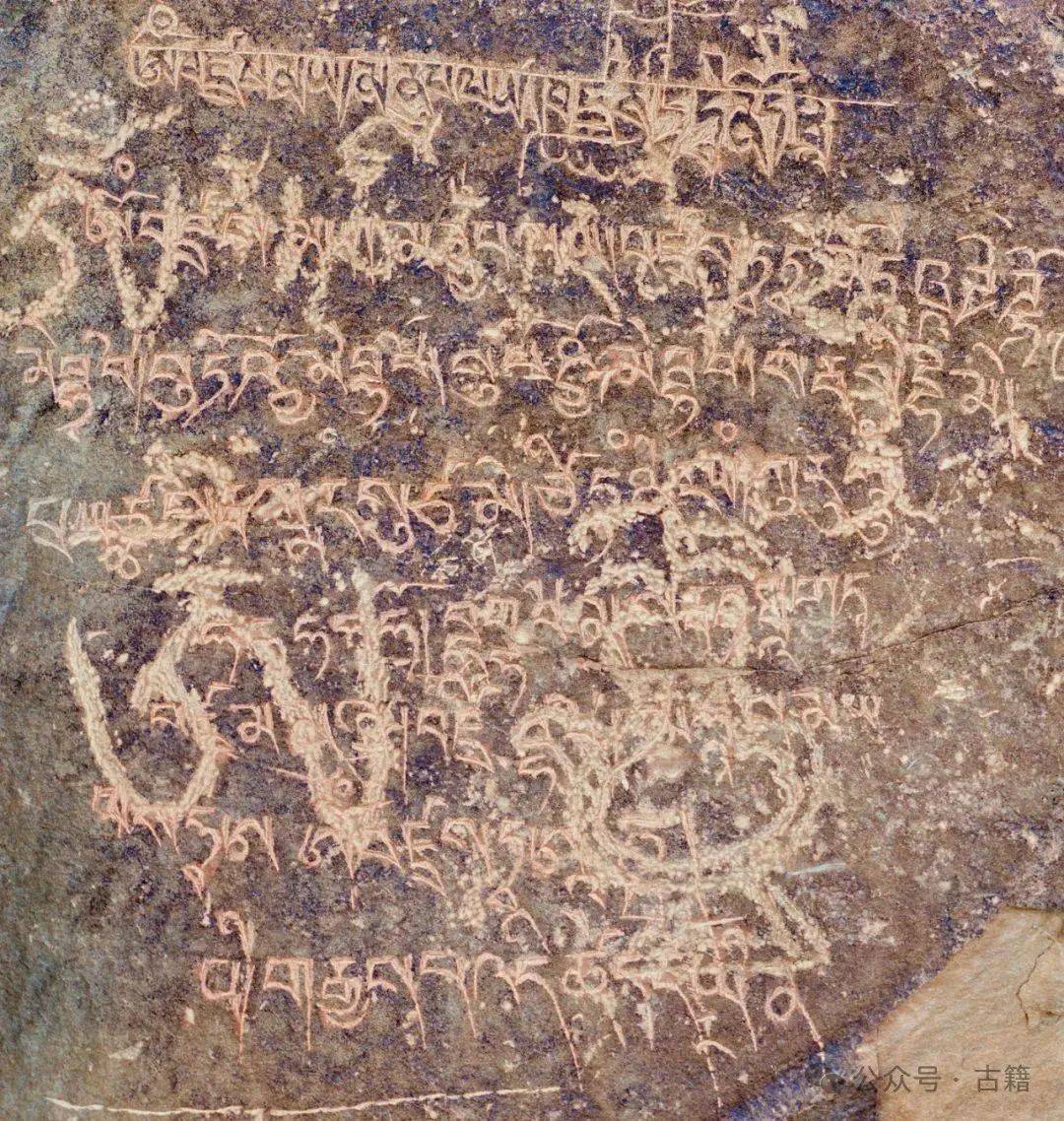

西藏阿里地区日土县热帮沟的经咒石刻·海拔4355米·阿里山地区域

热帮沟这处经咒石刻,初步判断为历史时期中后期的产物,距今在百年以上。热帮沟的小气候比周边区域都要潮湿,风化条件接近“秦代昆仑石刻”所在区域。可以看出,自然风化时间较短的石刻,其刻痕颜色与岩面颜色存在强烈而清晰的反差,同时刻痕边缘也较为锋锐。

西藏阿里地区日土县日松岩画·海拔4344米·阿里山地区域

日松岩画,原名“日姆栋岩画”,位于219国道旁边。该处岩画上,从史前时代、到历史时期、到现当代的刻划痕迹相当丰富。2004-2014年,我在阿里工作过十年,大致记得日松岩画设置围栏保护,至少距今15年了。也就是说,图片中的藏文六字真言,最晚也是此前刻上去的。但由于风化时间很短,刻痕相当新、反差极为明显。

另,“秦代昆仑石刻”上,文字刻划痕迹与岩石裂痕处的交错现象,也符合刻划年代比较久远的特点:即,在文字刻上去之后,岩石的开裂仍在缓慢继续发展。

【风化对比小结】

综上对比,个人初步认为:从“秦代昆仑石刻”图片的风化特征来看,绝非近百年内的创作,符合距今两千年以上的观察经验。

〖旁议〗

在本人实地调查过的青藏高原一百多处石刻类岩画中,存在大量随着石面画幅形状,而满铺刻划的现象。并非一定要先画个框框,再在其中刻划。那么,作为秦代来到此处的使者,其自身条件,恐怕也不允许先刻一座石碑,再搬来此处竖立。就地取材,因形而刻,实为情理之中。

青藏高原上有湿地的荒野,至今也往往难以在夏季到达。我个人就专门挑选在冬季,去这类夏季无法接近的岩画点。比如,2019年11月去那曲的夏桑岩画、2021年11月去昆仑山脉的野牛沟岩画、去年底在甘孜州海子山核心区新发现了几处旧石器岩画。所以,当时的使者在秦历三月去扎陵措附近,也并非什么难以想象之事——晚冬初春做好保暖在“硬”地上前往,还是温暖季节或雨季陷在湿地中寸步难行,不难选。

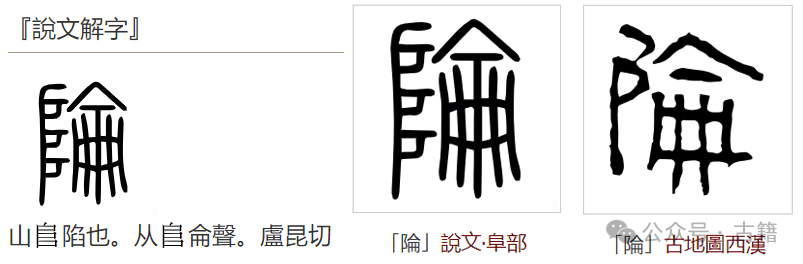

〖字体之辨〗

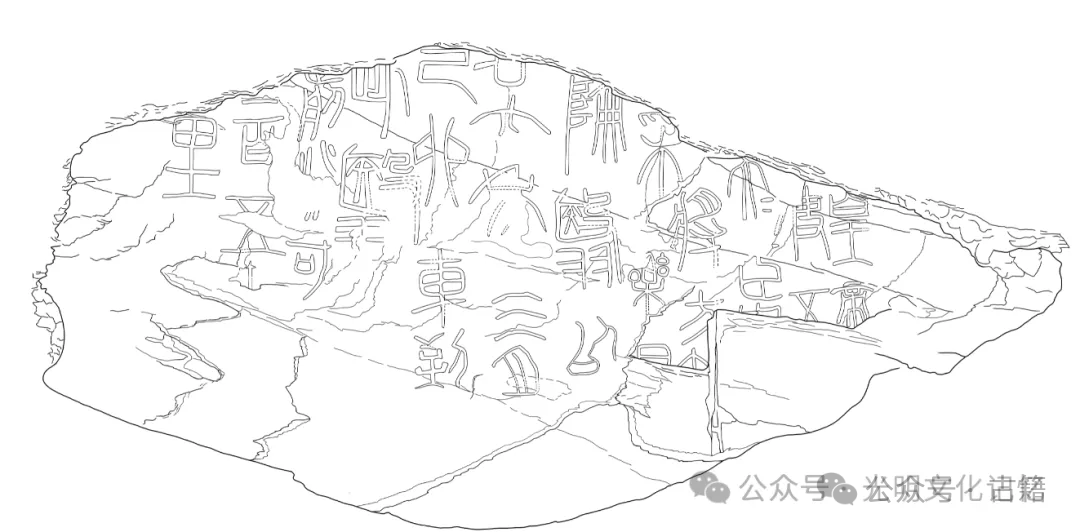

关于文字的书写方式,我也请教了专家朋友,得到的回复如下:“从字形看,确实是秦代小篆,且里面的字都是秦人使用过的,即没有汉代以后才造的字。”

原文提供的文字描绘

这方面,本人亦非专攻。期待有识之士提供更加丰富的论辩。

〖小议昆仑地望〗

此次发现的昆仑地望判定,与比较流行的昆仑认知之间的差异,完全可以找到合理的解释。

有学者研究认为,“昆仑”一词来自古印欧语分支“吐火罗语”的音译,意为“通天之山”。祁连,也是这一音译的另一个汉语表达方式。

如果此说成立,那么远古东亚的“昆仑”概念,也应该是在外来文化传播的推促下,在华夏逐渐成型的。

在人类漫长的历史上,持有“昆仑文化”的人群在西北不断移动,或者这种文化不断传播到不同人群,那么“昆仑”地望在不同时间段的迁移,也不是什么难以理解的事。

*甚至印度对西藏阿里冈仁波齐神山的叫法“凯拉什”,其词源也可能与古印欧语中类似“昆仑”的概念有关。

原文提供的秦代昆仑石刻所在地

〖请问造假论者〗

那些声称造假的,请回答以下问题:用什么先进机器能刻出如此细微丰富的风化痕迹?化学腐蚀的话,这么大一块深埋在地下的巨石,是如何做到表面整体腐蚀均匀的?(挖出来、泡在池子里,显然荒诞不经)造假设备总重量多大?机器是怎么搬到现场的?电源是怎么解决的?在那个广阔的荒野地带,外人进去只能走固定的便道,就必然冒着轻易被途经牧民、基层工作者发现的风险。造假者,是怎么避开的?

【结语】

一项新的考古发现,得到公众关注,引起争议、辩论,都是好事。

但,一上来就毫无依据地指责为“石刻造假新高度”,与打棍子、扣帽子,又有何异呢?这样做,不仅无益于公众参与新发现的认知和辨别,反而容易导致公众的认知混乱。

本人既非体制内学者,也不关心有无学术山头之别、或个人意气之争。只希望,通过科学严谨的调查、学习、研究,促进我们更好地了解历史真相。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |