马未都的收藏生涯堪称中国改革开放后文物收藏史的一个缩影。上世纪70年代末,当这位曾经的知青返城时,中国的文物市场还处于"沉睡"状态。

在那个特殊的年代,许多珍贵文物被当作"四旧"处理,古玩市场几乎不存在。马未都敏锐地抓住了这个历史机遇,开始了他的收藏之路。

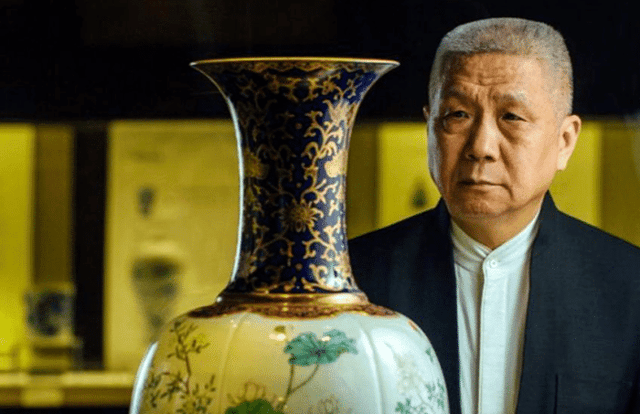

1980年代初期,北京的琉璃厂、潘家园等地经常能见到马未都的身影。当时文物价格极低,一个清代的官窑瓷器可能只要几十元,而如今这些物件动辄价值百万。

马未都曾回忆:"那时候买古董就像买菜,讨价还价都是用'块'计算。"在那个特殊的年代,他积累了大量珍贵藏品,为日后的观复博物馆奠定了基础。

1990年代中期,一位自称急用钱的藏家找到马未都,表示愿意以16万元转让一件康熙釉里红摇铃尊。

这个价格仅是市场价的十分之一。

马未都试探性地还价到8万,对方竟一口答应。这个反常举动引起了马未都的警觉。经过仔细检查,他在器物底部发现了现代化学胶水的痕迹,成功避免了一次重大损失。

这个案例生动诠释了马未都的名言:"当便宜得不像话时,一定有诈。"在收藏界,过分便宜往往是最贵的代价。

2003年,马未都在英国一位藏家处发现了一对乾隆时期的紫檀七重檐宝塔。

这对宝塔工艺精湛,却在西方长期被当作普通陈设品。

经过长达两年的谈判,马未都以相对合理的价格将这对国宝级文物带回中国,现已成为观复博物馆的镇馆之宝。

这个案例展现了马未都的国际视野和耐心。他常说:"真正的收藏家要有猎人的耐心,能等待最佳时机。"

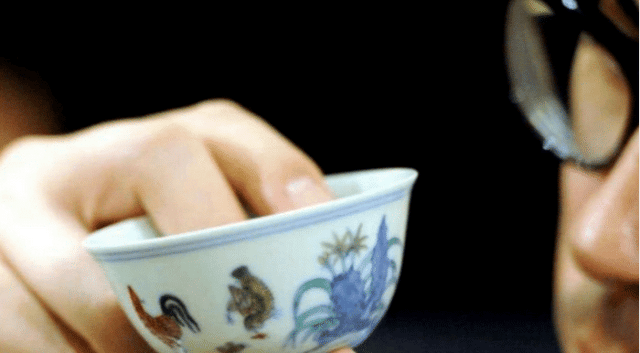

1990年代初,马未都在香港一家小古玩店发现了一只成化斗彩鸡缸杯。店主不识货,只当作普通清代仿品出售。

马未都凭借多年积累的鉴定经验,确认这是极为罕见的明代真品,最终以极低价格购得。

如今,这类器物在国际拍卖会上常以亿元计价。

马未都后来总结:"捡漏不是运气,而是知识与眼力的胜利。当别人看不懂时,你能看懂,这就是机会。"

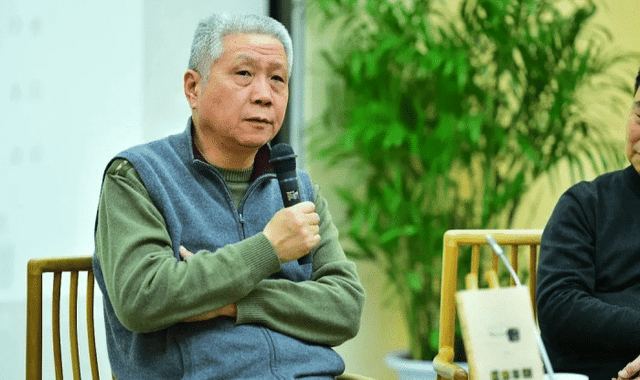

马未都:收藏江湖的生存法则

1. 知识是最好的防骗武器

马未都强调:"在收藏界,最可靠的投资是投资自己的知识。"他建议初学者要先读万卷书,再行万里路,最后再花万贯钱。没有知识储备的收藏,就像蒙着眼睛走钢丝。

2. 警惕人性的弱点

马未都将收藏陷阱总结为三类:

"贪婪陷阱":利用捡漏心理设局

"虚荣陷阱":满足藏家炫耀心理

"恐惧陷阱":制造抢购假象

他指出:"骗局往往从赞美开始,当你听到'这件东西不得了'时,就要提高警惕了。"

3.建立正确的收藏观

马未都提倡"三不"原则:

马未都的收藏哲学远不止于鉴别真伪。他认为,收藏最终是对文化的传承与守护。在创办观复博物馆后,他将大量珍贵藏品公开展示,践行"独乐乐不如众乐乐"的理念。

对于当代收藏者,马未都给出三点建议:

正如马未都所说:"收藏的最高境界不是拥有多少宝贝,而是通过物件与历史对话,获得精神上的富足。"

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |