实际和虚拟间的流动,2012-2014

江水的流动是自足连续的,遵循古老的自然法则,它的变量感和人造物凝固感的关系,与时间、文明与秩序相关。人类对永恒渴望,以稳定和驯服参与宇宙的演化,如同大禹填水与夸父射日,东方的精神中始终载有对自然的征服和反抗,而本质上,文明创造的本身就是在凝固和瓦解间的流动。

吉祥鸟,2012-2014

“西南有巴国。太着传统服饰的巴人葜生咸鸟,咸鸟生乘厘,乘厘生后照,后照是始为巴人。”这是《山海经》中一段关于乌江流域的祖先巴人的溯源,我们感受到的是巴人对鸟在生物学上地位的尊崇,在重庆巴人博物馆里展出的青铜凤鸟与重庆三峡博物馆里的青铜鸟形尊均证实了鸟类由来已久作为信仰和图腾的事实,它也是我研究乌江生态中持久的文学符号指南,这些研究以摄影实践相互交叉,形成影像创造的共生过程。

乌江的时间,2012-2014

乌江建筑,2012-2014

中国古代很多诗人对地方饱含情感,所到之处题词作画,如崔颢的《黄鹤楼》中就写“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”,他更托物言志以黄鹤楼抒发历史变迁的感概和对故乡的思念,他在一个真实的地点图景中如此自然地投射出心情,从历史的角度,我们一直在地点上寻找与个人的亲密联结,不管是故乡还是走访地,地点永恒的成为象征的主题或者产生意义,“地方”不仅是物质性建构出的空间和坐标,还是保存和创造具有文化意义的思想载体,地方感知的模型为摄影实践的实现提供了途径。

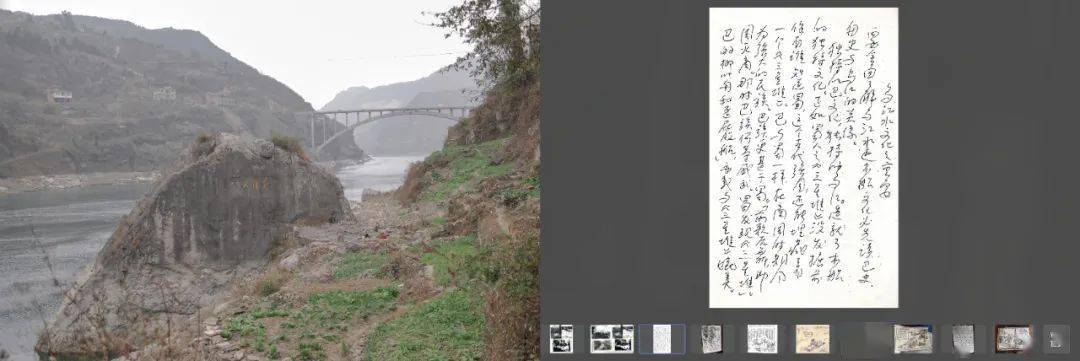

桥上桥下,2012-2014

“桥流水不流”与“水流桥止”的运动关系之间,产生了规划与弥散、掌控与未知、可见与未知的二元对立,而桥敦作为水面的穿越,便彰显出人类活动与自然环境在空间生产过程中的共生。

记忆载体,2012-2014

文字中的经验在记忆和信仰中被编织成为前置化的地方,信仰为强调身份建立了基础,乌江中的人则将地方定义为更为开放的,突出身份意义的概念。乌江航运所涉及的社会和人也携带着各种文化因子,水运文化而带出的人类活动习惯一直受到沿江地区风土的影响,表现在民俗、崇拜和信仰等方面。

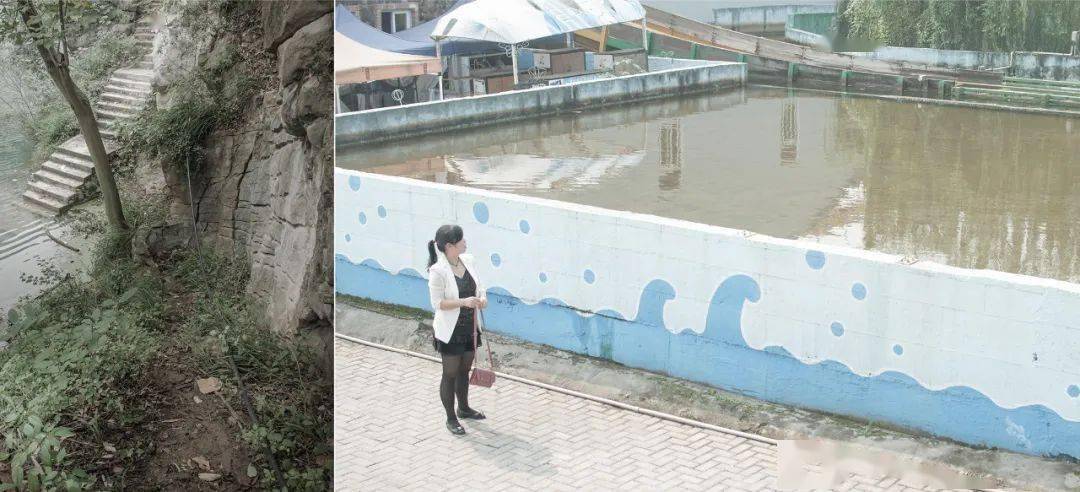

地方想象中的情感,2012-2014

捕获,2012-2014

海明威通过圣地亚哥与马林鱼的搏斗,探讨了“捕获”超越了简单的物质收获,直指人类存在的本质的意义。老人在搏斗中耗尽生命也要制服鱼,而84天空手而归后的坚持,是对生命虚无的一种抵抗。无论是一无所获的捕鱼网还是废弃了的水电站,捕获行为本身都成为人类对物质获取的虚无感有力的回应。

祖先的石碑,2012-2014

在景观转为地方的图像建构中,不仅要求对图像的表现的存在,还强调在感知中重获经验的情境,抽象的信仰和家族历史解释了我们为何会在这里?祖先如何进行庇护的文化认同,信仰的空间场所被交融到自然化图像中,特定的地方成为信仰释放的能量强化。

江边渡口,2012-2014

渡口可以让人有两种场域的感受,它消解边界,在陆地和水的空间跨越之间形成,又如同一种前行、一种转换,一种前行中的喘息,不是起点,又不是可以停留的抵达,它是航行时间中的缝隙。渡船未动,而“渡”的诗意更像是一种精神的存在状态,保留着效率至上运转中的暂且回望。

人与地方,2012-2014

由摄影调解的地方,将相遇指向一种真实的体验,对乌江的感知通过沿江的行走过程和渡江行为嵌入摄影的意义,定向地发挥图像对地方想象所采取的策略。

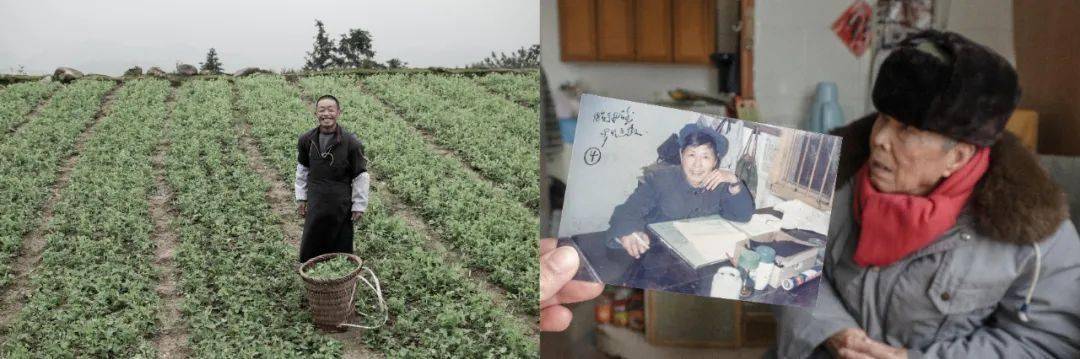

乌江人,2012-2014

个人叙述强调了照片作为记忆的工具时,被用来作为真实经验的想象,它既成为地方感知出口,也是对陌生相遇的入口。

装载,2012-2014

乌江下游地区丰富的自然资源,是当地物资交换和航运发展的重要推动力,水运将乌江流域的丹砂和盐运往各地,又从外地带回了丰富多样的物资,促进了不同地区之间的经济交流与文化融合。在这一来一往的贸易过程中,乌江水运从初级运输阶段的雏形逐渐走向繁荣,成为推动区域发展、建构乌江流域文明的重要力量。

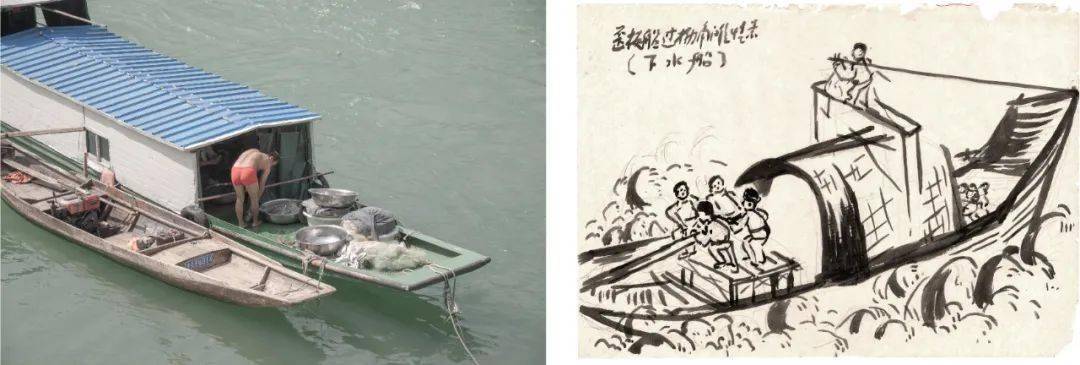

乌江船,2012-2014

“追溯远古,乌江航运的历史,从筏到木舟、经火轮至飞艇,直到乌江在今天长江经济带上的重要地位,串联起可歌可泣的无法抹去的追寻。”船是乌江航运史中的另一个文学想象的符号,如周惠芳先生所希望的,以此作为线索记录祖辈的事业,包括关于船的记忆、驾船精神、与船相关的传唱和知识来穿越时空,这提醒了我们为一种穿越而寻求图像,来抵御时间和空间。

关于摄影师:纪实影社画廊

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |