石超专栏:《珍珠漫谈》

2025-08-13 00:02

发布于:江苏省

珍珠漫谈浙江省博物馆 石超

珍珠,在中国历史上被视作奇珍异宝。它象征纯洁、尊贵,与玉并重。《海药本草》称珍珠为“真珠”。《尔雅》把珠与玉并誉为“西方之美者”。《庄子》有“千金之珠”的说法。秦昭王把珠与玉并列为“器饰宝藏”之首。可见珍珠在古代便有了连城之价。帝后冠冕衮服上的宝珠,表明珍珠尊贵无比的地位。古时候,也不乏珍珠诞生的美丽传说。据《博物志》、《述异记》等书记载,南海有鲛人,也就是我们常说的“美人鱼”,她们像鱼一样在大海中生活。鲛女原是嫦娥的侍女,因为做错事被罚到海里织绡。传说每逢月圆之夜,她们常常站在礁石上,遥望月亮,悲伤哭泣时,滚落的眼泪变成美丽的珍珠。鲛人泣泪,颗颗成珠。唐代诗人李商隐名句“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,就是根据这个传说以及珍珠的圆润与月亮的盈亏关系而写就的。实际上,珠生于蚌,蚌在于海,每当月明宵静,蚌则向月张开,以养其珠,珠得月华,始极光莹。

中国是世界上采捕珍珠和利用珍珠最早的国家。中华民族祖先最先发现与认识到的不是海里的珍珠,而是淡水里的珍珠。《尚书·禹贡》有“珠贡,惟土五色,羽畎夏翟,峄阳孤桐,泗滨浮磬,淮夷嫔珠,暨鱼”,“淮夷嫔珠”指的是淮水、夷水里出产的河蚌珠。《庄子》有“没川求珠”的故事,所指的亦是淡水珍珠。《尔雅》云:“以金者为之铣,以蜃者为之珧,以玉者谓之珪。”《说文》云:蜃属,谓之珠者也。谓老产珠者也。一名蚌,一名含浆,周礼谓之貏物。”很明显,战国时期已将河蚌珍珠作为饰品。汉代时,海南岛有“珠崖郡”。司马迁曾在《史记》称:“明月之珠出于江海,藏于蚌中”;《后汉书》中记载,广西合浦出现采珠业,采珠人以此换粮谋生;宋代《文昌杂录》提到了人工养殖珍珠的方法,“礼部侍郎谢公言,有一养珠法:以今所作假珠,择光莹圆润者,取稍大蚌蛤以清水浸之,伺其口开,急以珠投之,频换清水,夜置月中,蚌蛤采玩月华,比经两秋,即成真珠矣。”《宋史.食货志》:记载了宋代市舶司的相关情况,提到“凡大食、古逻、阇婆、占城、勃泥、麻逸、三佛齐诸蕃并通货物,以金银、缗钱、铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀象、珊瑚、琥珀、珠琲……”,说明宋代通过市舶司与海外诸国进行贸易,珍珠是贸易商品之一。《元城语录解》、《苕溪渔隐丛话》记述了宋仁宗斥责张贵妃奢侈佩戴珍珠,导致京城珍珠价格猛涨的故事。

汉代合浦郡、珠崖郡位置图

一、珍珠的别称

(1)明珠

从西汉到明代,在这段相当漫长的岁月里,人们始终记得“明珠”是海水珍珠。西汉文学家刘向的《九叹》中有“伤明珠之赴泥兮,鱼眼玑之坚藏”;唐代诗人杜甫的《诸将五首》中有“越裳翡翠无消息,南海明珠久寂寥”。在这些诗词中,“明珠”的出处一直是大海。大海的养料较淡水更丰富,水域也更为广阔。与淡水珍珠相比,海水珍珠能够吸收到海里更多的微量元素,因此,它的表层更紧密光洁,有一层迷人的光彩晕色。在古人看来,它更大更明亮,因此被命名为“明珠”。

(2)真珠

相比“明珠”的出身本土,“真珠”是一个外来词。“真珠”在上古文献里没有踪迹,直到丝绸之路开通后,它才随着胡商进入中原大地。 在南北朝之际,“真珠”主要出现在史书里,尽管名字不尽相同,但基本可归纳为“真珠”,来源国无一例外为波斯国。波斯国产的“真珠”,便是出产于波斯湾的海水珍珠。在世界上,波斯湾并不是唯一出产海水珍珠的地方,但它的质量上乘,历史最悠久,产量最大。“波斯湾真珠”一直是优质珍珠的代名词,十分名贵,不仅受到中亚各国以及印度等南亚皇室所钟爱,还远销欧洲。

(3)珍珠

“珍珠”一词最早出现在《战国策·秦策五》的“君之府藏珍珠宝石”中,作为吕不韦为异人向阳泉君的说辞。《说文解字》中提及“珍,宝也”,珍珠在此为泛指,并不如其他珠名有鲜明的出处与特色。《战国策》的作者为无名氏,由刘向整理而成,而“明珠”最早的出处也来自刘向。因此,可以保守估计,“珍珠”之名和“明珠”一样古老,在西汉就已出现。

二、珍珠的药用价值

珍珠除了具有欣赏价值、装饰价值以外,它的药用价值亦为人们所青睐。珍珠药用在我国有两千余年的历史。三国医书《名医别录》、梁代《本草经集》、唐代《海药本草》、宋代《开宝本草》、明代李时珍的《本草纲目》、清代的《雷公药性赋》等许多医药古籍,都对珍珠的疗效有明确的记载,认为珍珠味甘、咸,性寒,入心、肝两经,具有安神定惊、滋阴降火、明目消翳、解毒生肌的作用。食用方法主要是以磨成粉末状食用,味道偏苦,能起到明目安神的效果,可以治疗发热头疼等常见疾病。东晋葛洪《抱朴子》:“珍珠径寸以上,服食令人长生”;东晋葛洪《肘后备急方》中记载:“珍珠研末与蜜和服可安魂定魄,尤宜小儿”;唐代陈藏器所撰《本草拾遗》言珍珠“主妇人劳损,下血,明目,除湿,止消渴。老蚌含珠,壳堪为粉,烂壳为粉,饮下,主反胃,心胃间痰饮。”;唐武宗时宰相李德裕以珠玉为宝粉、雄黄、朱砂煎汁为羹,每食一杯约耗钱三万,过三煎则弃其渣,以防病养生;五代时《日华子本草》言珍珠:“冷,无毒。明目,止消渴,除烦,解热毒,补妇人虚劳,主下血并痔瘘,血崩带下,压丹石药毒。以黄连末内之,取汁,点赤眼并暗”;明代李时珍在《本草纲目》记载珍珠有如下功效:“镇心,点目,去肤翳障膜。涂面,令人润泽好颜色;涂手足,去皮肤逆胪。绵裹塞耳,主聋。”他认为,“真珠入厥阴肝经,故能安魂定魄,明目治聋”。

三、南珠与北珠

汉朝时期,珍珠的产地以地域进行划分被称为“南珠”和“北珠”。南地以广西合浦地区北部湾海域所产的海水珠为代表的“南珠”,也称“廉珠”,它与我国东北的牡丹江、混同江、镜泊湖等淡水所产的“北珠”,驰誉当世。据《梵天庐丛录》云:“牡丹江上游,宁安城南,其余巨流中皆有之”。三国时期,美珠多出于夫余国,夫余国即东北。辽时小国铁离曾用珍珠、貂皮等物品和辽国易货贸易。渤海国向中原朝贡珍珠。北宋神宗熙宁间,“朝贵已重尚之,谓之北珠”。明末以来,北珠任人乱采,竞弄得根断种绝。南珠为海水珍珠,历史上盛产于广西合浦县的北部湾海域。这里风浪较小,且流水相激,咸淡适中,水质上好,水温适宜,特别适宜珠母贝的繁衍。古时有白龙、杨梅、青婴、平江、断望、乌泥、珠沙等七大珠池。在汉代,合浦有数千人以采珠为生,史称“珠民”。“合浦还珠”的故事出自《后汉书》,主要讲东汉时期孟尝出任合浦县太守一职,由于前任官员贪得无厌,将平常老百姓所捕取的珍珠全部占为己有,随后又大肆开展采珠工作,导致合浦县附近的珠蚌纷纷迁到交趾,珠民再也捕不到珍珠,这导致许多珠民失去了谋生的手段,饿死家中。孟尝任职后对采珠行业进行了改革,效果显著,一年以后迁往别处的珠蚌又都回到了合浦县,当地的采珠行业又迅速发展起来。这个故事反映了合浦当时采珠业的繁荣程度。晋太康三年(218),为确保皇室的珠宝供应,晋武帝特别下诏,派兵守护廉州珠池,严令庶民不得自行入海采珠。一应采珠事宜,须由官府统一部署。明代是中国历史上的采珠鼎盛期。明朝历代皇帝均有采珠令,仅明弘治十二年(1499),即采珠两万八千两。由于年年开采,到嘉靖五年(1526),因为珠贝少而稚嫩,珠民采不到珠,多饥饿而死。当时巡抚都御史林富上疏《乞罢采珠疏》,疏中说道:“嘉靖五年采珠之役,死者万计,而得珠仅八十两,天下谓以人易珠,恐今日虽以人易珠,亦不可得。”以后历代合浦珠池都为皇室的重点管辖之地。明嘉靖年间在合浦县白龙村建立了珍珠城。历代滥采使南珠损失惨重,南珠资源终于在清朝后期枯竭了。

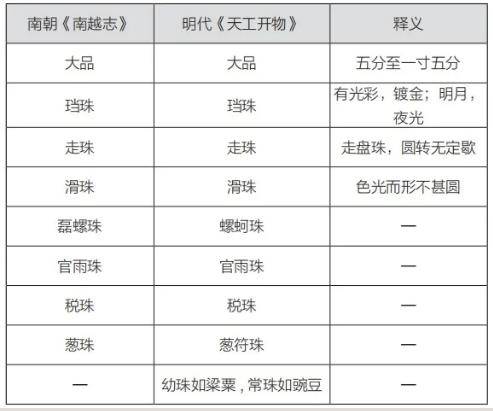

四、中国古代珍珠分级

南朝成书的《南越志》载有:“珠有九品,寸五分以上至寸八九分为大品,有光彩,一边小平似覆釜者,名珰珠;珰珠之次名走珠;走珠之次名滑珠;滑珠之次为磊螺珠;磊螺珠之次为官雨珠;官雨珠之次为税珠;税珠之次为葱珠。”《南越志》为地方志,本来仅简略涉及海水珍珠分级,但是由于历代官府将之实施于管理中,所以对后世产生了深远影响。后来,《南越志》沉淀为“行业标准”,一直通行到清代,其中记载有八种珠,分别为“大品”、“珰珠”、“走珠”、“滑珠”、“磊螺珠”、“官雨珠”、“税珠”、“葱珠”。明代成书的《天工开物》中,也有相同的记载,并对一些细节进行了补充。两者对比情况见下表:

明代《天工开物》中,记载有九种珠,前八种所述与《南越志》大同小异,不同之处是增加了“幼珠”、“常珠”等不入流的珠名。在这个分级制度里,大颗粒是首选,其次是看光泽与色彩,当时金黄色的海水珍珠已被珍视。然后是挑珠形,圆球形被称为“走珠”或“走盘珠”,是常见的高档珍珠,经常出现在诗词里。

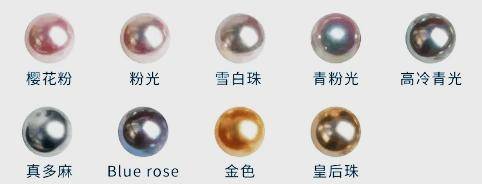

现代按照珍珠颜色分类

五、中国历代的珍珠文物

根据现有考古发现,商代的安阳殷墟妇好墓出土了珍珠饰品。河南郑州铭功路2号商墓、河南安阳大司空村265号殷墓、山东益都苏家屯商墓,均发现了上千余颗蚌珠。1997年9月宁夏西吉县偏城乡白庄村村民在平田整地时,挖出珍珠7枚。2003年7月西吉县兴平乡西北南川1000米处山洪冲出珍珠1枚。2007年8月西吉县将台乡杨家河村西组半山腰被山洪冲出的一座土坑墓葬中,出土珍珠2枚。这些珍珠均为商周时期的文物。此外,据《逸周书》记载,商周时期百越一带会向中原王朝进献珍珠,这也从侧面反映了当时珍珠的存在。

西周时期,河南省三门峡市虢国墓地2006号贵族夫人墓出土了珍珠串饰,该串饰用珍珠搭配天河石等组成,造型典雅大方。春秋战国时期也有珍珠出土记录,如山东临淄战国墓出土有一对金耳坠,原本串在金丝上的珍珠已经破碎,散落在金丝附近。

汉代的墓葬中有珍珠出土。广州西汉南越王墓出土了珍珠枕,珍珠枕出土于墓主头部之下,重470多克,珍珠为没有加工的天然珍珠,直径在0.1-0.3厘米左右,同时在头箱的一个大漆盒中还出土了4117克珍珠,珠粒较前者为大。此外,广西合浦汉墓也出土了大量与海外贸易相关的各类珠饰,其中包括珍珠。云南江川县李家山汉墓出土了西汉珠被,它是由数以万计的珠、管、扣等饰件缝制在一块白色布上,其中也有珍珠。

三国两晋南北朝时期的文献及墓葬有珍珠出土。例如,文献记载方面:洛阳西朱村曹魏墓M1出土的“三䥖蔽髻”石楬,所记礼服首饰中提到“白珠”,汉晋衣饰所饰“白珠”似包含珍珠及白玉珠,从文献对“三䥖蔽髻”的描述来看,其上有翠羽、小金珠及白珠装饰,虽未直接出土珍珠,但可推断当时有珍珠用于礼服首饰装饰。山西太原北齐娄叡墓出土了一件金饰,镂空并嵌有珍珠、玛瑙、蓝宝石等。2011年,山西大同市御河东侧恒安街的北魏墓中,出土了一对“嵌宝石人面龙纹”的金耳饰,一环坠饰小金棒,从上至下穿有扁金饰、珍珠、绿松石珠等。该墓还出土了一件玻璃珠项饰,由大小金珠、扁金饰、水晶、珍珠及4800多颗玻璃珠穿制而成。另外,北周武帝宇文邕的武德皇后棺椁中出土了珍珠等金步摇残件。河北磁县的北朝茹茹公主墓出土的金冠饰,以镂空、掐丝、焊珠工艺打造成莲朵,上面镶嵌着琥珀、珍珠、玉石。

东魏金透雕镶嵌珍珠花蔓飞天饰片1978-1979年磁县大冢营村东魏茹茹公主墓出土 长10厘米 河北邯郸磁县文物保护管理所藏。

炸珠工艺结合镶嵌珍珠

已知出土珍珠的隋代墓葬主要是隋代李静训墓,1957年在陕西西安梁家庄被发现。该墓出土了众多精美的随葬品,其中有多件饰品镶嵌了珍珠,具体如下:嵌珍珠宝石金项链:由28个金质球形链珠组成,每个球形链珠均由12个小金环焊接而成,其上各嵌珍珠10颗,共计280颗珍珠。项链下端居中的大圆金饰上镶嵌的红宝石四周,嵌有24颗珍珠,左右两侧圆形金饰周缘也各镶嵌珍珠一周。嵌珍珠宝石金手镯:精巧的纯金椭圆形手镯,每个分4节,节两端嵌珠,呈半球形,透明无色。

隋蝶恋花珍珠头冠李静训墓出土中国国家博物馆藏

隋嵌宝石珍珠金项链李静训墓出土中国国家博物馆藏

项链局部

周径为43厘米,1957年陕西西安李静训墓出土。这串项链上的珍珠虽小,但历经千年埋藏光泽仍然明亮,推测其为来自波斯湾的“真珠”。

隋嵌宝石珍珠手镯李静训墓出土中国国家博物馆藏

李静训(李小孩)盛妆复原图

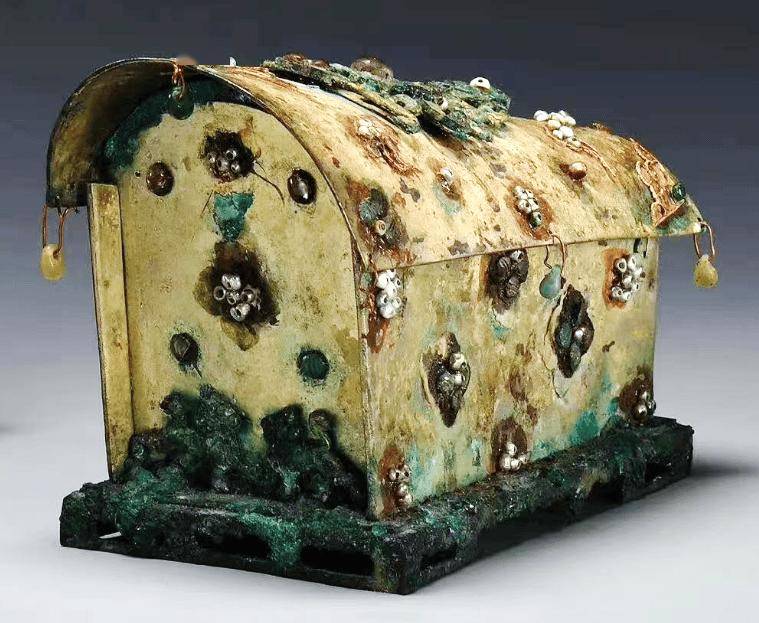

2013年,隋炀帝杨广和萧皇后合葬墓在扬州被发现,萧后墓中出土了一顶凤冠。这顶凤冠是目前我国考古发现的时代最早、等级最高、保存最完整的皇后礼冠。其制作材料包括金、铜、玻璃、汉白玉、珍珠等,饰件加工涉及铸造、锤鍱、炸珠、鎏金、贴金等12类工艺。不过,由于扬州土壤呈酸性,对金属质文物有很强的腐蚀性,凤冠出土时已朽烂严重,上面的珍珠已风化,跟泥土完全夹裹在一起,后经考古和文保工作者两年多的时间研究,才得以仿制。

2013年扬州曹庄隋炀帝萧后陵出土珍珠花冠

打包回实验室清理图片

实验室清理过程中

仿制的珍珠花冠

仿制的萧后珍珠花冠

仿制的萧后珍珠花冠另一面

唐诗中有关珍珠的诗词有很多,以下是一些较为经典的:(1)杜甫《客从》:“客从南溟来,遗我泉客珠。珠中有隐字,欲辨不成书。缄之箧笥久,以俟公家须。开视化为血,哀今征敛无!”(2)白居易《暮江吟》:“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似真珠月似弓。”(3)李贺《将进酒》:“琉璃钟,琥珀浓,小槽酒滴真珠红。”、《洛姝真珠》:“真珠小娘下清廓,洛苑香风飞绰绰。”(4)李商隐《锦瑟》:“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。”、《咏史二首·其二》:“历览前贤国与家,成由勤俭破由奢。何须琥珀方为枕,岂得珍珠始是车。”(5)李咸用《富贵曲》:“珍珠索得龙宫贫,膏腴刮下苍生背。”(6)盛唐江采蘋《谢赐珍珠》:“桂叶双眉久不描,残妆和泪污红绡。长门尽日无梳洗,何必珍珠慰寂寥。”(《梅妃传》:上在花萼楼,会夷使至,命封珍珠一斛密赐妃。妃不受,以诗付使者,曰:“为我进御前也”……上览诗,怅然不乐,令乐府以新声度之,号《一斛珠》,曲名始此也。)

唐代绿釉罐盛放珍珠

唐代珍珠西安博物院藏

珍珠颗粒较小且形状不一

唐代穿珍珠金耳坠扬州博物馆藏

出土过珍珠的唐代墓葬有:(1)李倕墓:2001年,西安理工大学曲江校区发掘的唐高祖李渊五代孙女李倕之墓中,出土的李倕冠饰使用了珍珠等十余种材料,由270余个配件和1700多个装饰物组合而成。(2)青海乌兰县泉沟一号墓:2019年,该墓出土了一顶唐吐蕃时期的金冠,冠前檐的珍珠冕旒由逾2500颗大小珍珠串成。(3)太原太山龙泉寺唐代地宫:出土的宝装木胎银椁周身镶嵌珍珠、绿松石、红玛瑙等珠宝百余颗。(4)法门寺地宫:1987年,陕西扶风县法门寺地宫出土的第三重金筐宝钿珍珠装盝顶纯金宝函、第四重六臂如意轮观音盝顶纯金宝函等均有珍珠装饰,如第三重宝函盖顶中央的团花由绿宝、红宝、珍珠组成,盖刹边沿的炸珠金筐中也嵌入了珍珠。

陕西西安唐代李倕墓带珍珠头饰打包场景

中德专家联合修复后的金嵌宝石头冠(一)

中德专家联合修复后的金嵌宝石头冠(二)

中德专家联合修复后的金嵌宝石头冠(三)

中德专家联合修复后的金嵌宝石头冠(四)

青海海西州乌兰县泉沟一号墓唐代龙凤狮纹珍珠冕旒王冠出土场景,地上为散落的珍珠。

唐(吐谷浑)龙凤狮纹珍珠冕旒王冠青海海西州博物馆藏

珠串为复原

展厅展出复原后的场景

嵌珍珠耳环(2 件)唐 直径 1.8 厘米 海西蒙古族藏族自治州都兰县热水墓群出土 都兰县博物馆藏

珍珠作为佛教七宝之一,经常会用与装饰佛教器物。珍珠圆润光洁,代表纯洁无瑕。唐代敦煌曲子《失调名.其九.五台山赞十八首》:“佛光寺里不思议,玛瑙珍珠镇奠基。解脱和尚灭度后,结跏趺坐笑微微”。

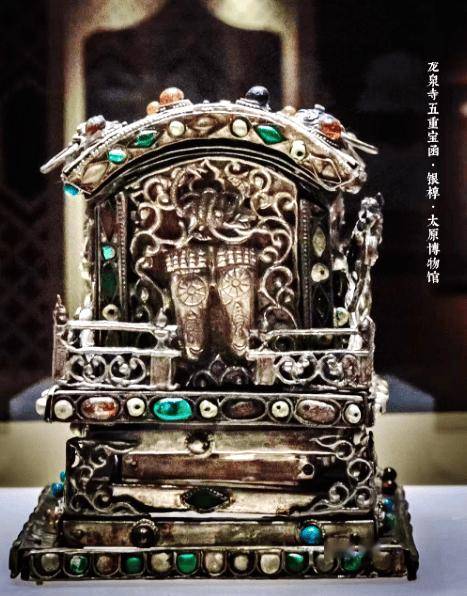

2012年,太原龙泉寺唐代佛塔地宫出土了一套五重宝函,其中的宝装木胎银椁周身镶嵌珍珠、绿松石、红玛瑙等珠宝百余颗。

山西太原龙泉寺唐代舍利宝函太原博物院藏

龙泉寺嵌宝石及珍珠的唐代舍利棺

甘肃省平凉市泾川县大云寺出土唐代舍利容器

泾川大云寺出土唐代嵌珍珠绿松石金棺甘肃省博物馆藏

金棺俯视图,高6厘米,长7.5厘米,宽6厘米。

陕西临潼庆山寺出土唐代舍利函

珍珠宝石装饰的外棺

浙江省博物馆展厅拍摄

临潼庆山寺出土舍利宝函内函

浙江省博物馆孤山馆区精品馆《佛影灵奇-临潼庆山寺唐代地宫出土文物展》拍摄

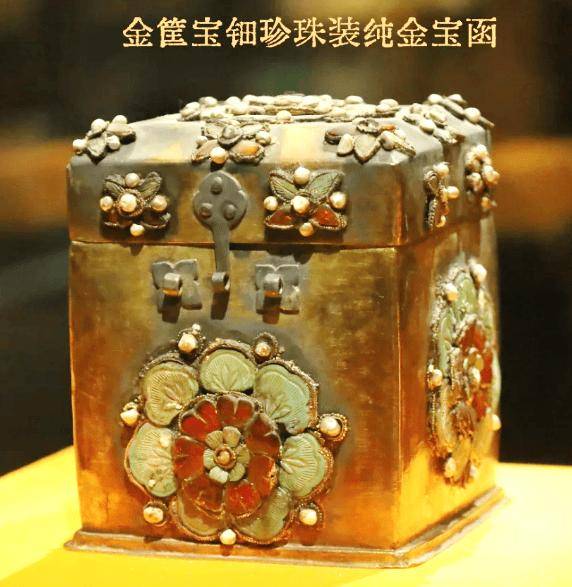

法门寺出土的包含珍珠的文物:(1)八重宝函第二重:金筐宝钿珍珠装珷玞石宝函:挖空成型,以金筐宝钿、嵌镶珍珠手法制作贴花。盝顶,函顶四边及函体四棱均粘贴有珍珠,函体每面都有以金筐宝钿炸珠边镶嵌红、绿宝石的一朵团花。(2)第三重:金筐宝钿珍珠装纯金宝函:锤击铆接成型,花纹以金筐宝钿、嵌镶珍珠之手法作成。盖顶中央有绿宝、红宝、珍珠组成团花一朵,盖刹边沿有炸珠金筐十枚,每枚中嵌入一颗珍珠。盝顶立沿除司前一侧外,其余三面均有红绿宝石及珍珠组成的四出团花各二朵,函体四侧均有红绿宝石及珍珠组成的团花一朵。(3)鎏金珍珠装捧真身菩萨,为唐懿宗为迎奉舍利特命宫廷作坊打造,全身以珍珠璎珞为装饰,菩萨手中捧着一块鎏金文匾。(4)迎真身银金花十二环锡杖,通体涂金刻花,杖首有垂直相交的以银丝盘曲而成的两个桃形外轮,轮顶的仰莲流云束腰座上托智慧珠1枚,通高38厘米,通体挂满珍珠。

陕西扶风法门寺地宫出土八重宝函(展厅)

陕西扶风法门寺地宫出土八重宝函排列图

法门寺唐代地宫出土珍珠装饰的第二重宝函

第二重金筐宝钿珍珠装宝函(展厅照)

第三重金筐宝钿珍珠装宝函(展厅照)

法门寺唐代地宫出土鎏金珍珠装捧真身菩萨

菩萨身披珍珠串成的璎珞,头冠也镶嵌珍珠。

宋词里含有珍珠的诗句有:范仲淹《御街行·秋日怀旧》;“真珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地”;辛弃疾的《念奴娇·西湖和人韵》:“晚风吹雨,战新荷、声乱明珠苍璧”;晏殊《诉衷情·海棠珠缀一重重》:“海棠珠缀一重重。清晓近帘栊”。

出土过珍珠的宋代墓葬:(1)江苏武进村前南宋墓:出土了真珠木梳等珍珠文物。(2)苏州瑞光塔地宫:出土的北宋真珠舍利宝幢,装饰有近四万颗珍珠。

宋元笔记小说中有许多关于珍珠的描写,以下是一些例子:(1)《绀珠集》:记载了宋代女性用珍珠制作花钿的情况,“妇人面饰用花子,因上官昭容用以掩其痣,人皆效之”宋代崇尚清新淡雅之美,因此淡雅脱俗的珍珠成为花钿的热门选品。(2)《武林旧事》:记载了南宋时期杭州交易珍珠的火爆场景,长街两侧开设了许多商铺和专门的首饰行,坊间有闲情逸趣的姑娘们还会办闺门串珠比赛。(3)《倘湖樵书初编》:记载了破雾珠的故事,“蛮人至海上采珠宝,常以雾暗为苦,有此珠则雾自开,因以宝货易之,值数千缗”。(4)《夷坚志》:讲述了北阴天王之子与凡间女子的故事,其中涉及珍珠,“明日视之,米中得北珠数颗。”此后雍家人每天都能从米里面找到珍珠,家境也因此变得富裕。(5)《辍耕录》:“文宗潜邸金陵,适兴国寺铸大钟,金方在冶,上至,取嵌珠指环默祝曰:若天命在躬,此当不坏。即投液中,钟成,珠宛然在上。”(6)宋庆历中,广州有蕃商死,珍珠没官,上命取珠,出禁中钱易之,以赐张贵妃,导致京师珠价腾踊。

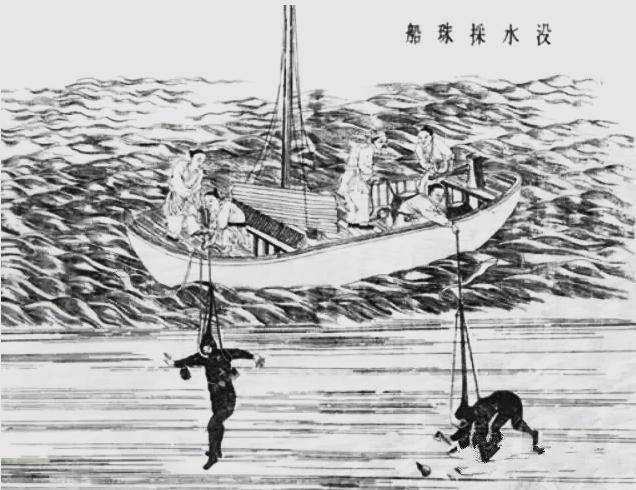

中国古代典籍中,有不少描写了深海采珠的危险性,如:(1)《后汉书·孟尝传》:提到合浦珠池“郡不产谷实,而海出珠宝,与交趾比境,常通商贩,贸籴粮食。先时宰守并多贪秽,诡人采求,不知纪极,珠遂渐徙于交趾郡界。于是行旅不至,人物无资,贫者饿死于道。”虽未直接详述采珠危险,但暗示了官吏过度索取对珠民的压迫,间接反映采珠行业的艰难。

(2)宋代范成大《桂海虞衡志》中明确记载合浦珠池的采珠险境:“合浦珠池蚌蛤堆积,能没水探取,或遇大鱼蛟鼍诸海怪,为鬣所触,往往溃腹折肢。人见一缕浮水面,知蜓死矣。”直接描述了珠民(蜓)潜水采珠时可能遭遇海怪袭击,导致死亡的情景。(3)宋代周去非《岭外代答》卷三“珠池”条记载:“采珠人以大舶环池,以石悬大篮,令善水者系石而下,深者至五百尺,拾珠置于篮中,气迫则撼绳,舟人挈出之。不幸遇恶鱼,一缕血浮水面,则无复能出者。”详细说明了采珠人需系石深潜,可能遭遇恶鱼而丧命的危险。本书还记载了广西合浦有个地方叫断望池,采珠船比一般的船更宽、更圆,船上载有许多草垫,用于应对航行途中的漩涡。(4)宋代王象之《舆地纪胜》引《元和郡县志》等史料,提及合浦采珠“海水咸涩,深不可测,采珠者多死焉”,强调了深海环境的恶劣和高死亡率。(5)宋代史浩《童丱须知.其四.梳妆八篇》:“生灵膏血是缗钱,买得珍珠颗颗圆。痛惜鲛人在深海,风潮沉溺几多船。”(6)明代宋应星《天工开物》虽为明代著作,但对前代采珠情况有总结,其“珠玉”篇记载:“采珠人没水,必腰系长绳,绳端系铃,舟上人持之。其人沉水,见珠,即摇绳,舟人觉铃响,乃绞绳出之。或遇恶鱼,绳断则葬身鱼腹。”直观展现了采珠时依赖简陋工具、面临恶鱼威胁的险境,也可印证宋元时期采珠的类似状况。这些典籍从不同角度反映了古代深海采珠的高风险,既包括自然环境的险恶,也涉及海洋生物的威胁,体现了珠民生存的艰辛。

中国古代开采珍珠场景图

历朝历代对于珍珠开采的要求各不相同,对采珠人有着严格的要求,必须要经过朝廷的认可才可以进行采珠行为,并且采到的珍珠必须上交,相对应的根据珍珠的品相会对采珠者进行一定程度的补偿,发放一些粮食,而这些粮食也仅仅只够维持平时的生活。就以合浦珍珠为例,一颗珍珠的成长周期为三年,在大肆开展采珠工作后,都会出现无珠可采的局面。《渑水燕谈录》记载五代十国时期南汉国主“刘鋹据岭南,置兵八千人,专以采珠为事,目曰‘媚川都’”,开了军事化管理珠池的先例。刘鋹在民间搜刮了大量的珍珠,用来装饰宫殿和船舶,奢华至极。《铁围山丛谈》提到宋代采珠者叫“疍户丁”,通常父子、兄弟结伴,十余人驾驶一艘采珠船入海作业。由于信息不对称,疍户丁不知道珍珠的真实价值,冒着生命危险采集的珍珠,被奸商以升酒斗粟的低价购走。明朝嘉靖年间,大量的采珠人就因为采不到珍珠纷纷饿死,书中有云:“嘉靖五年采珠之役,死者万计”。

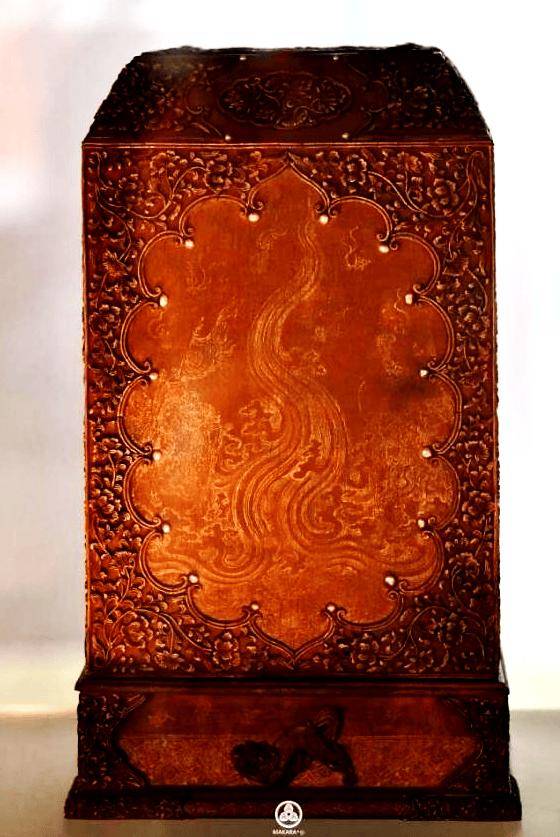

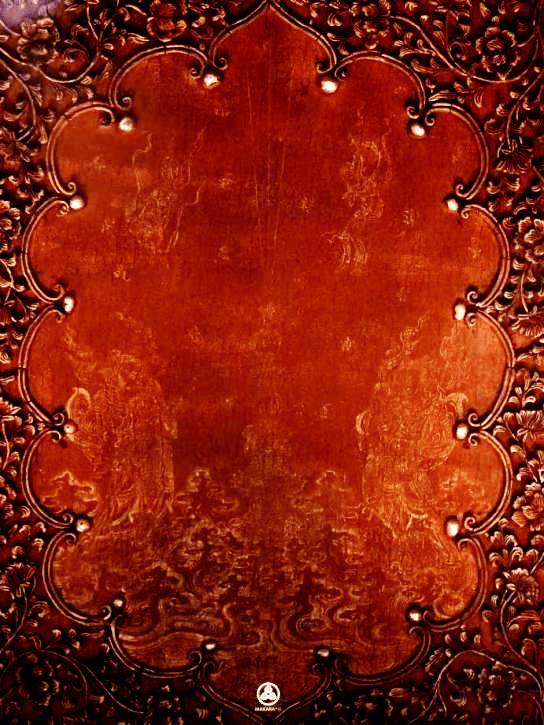

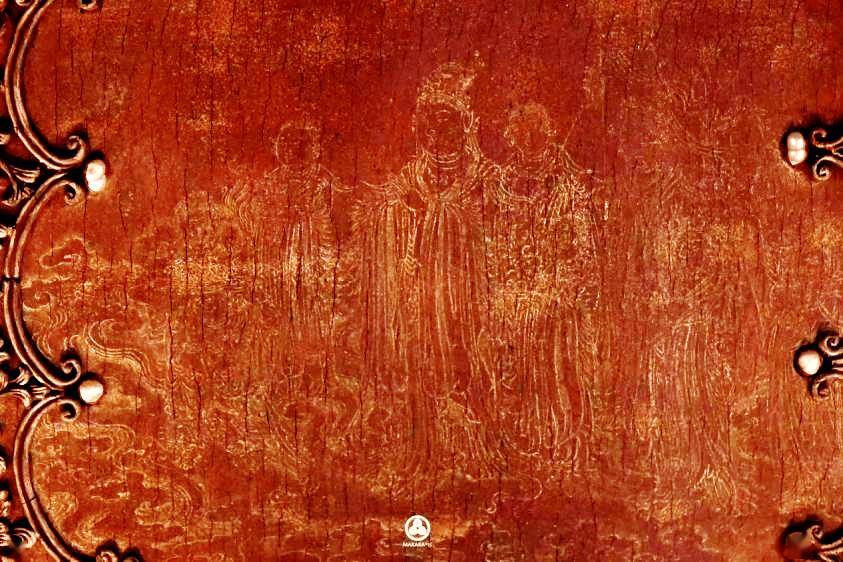

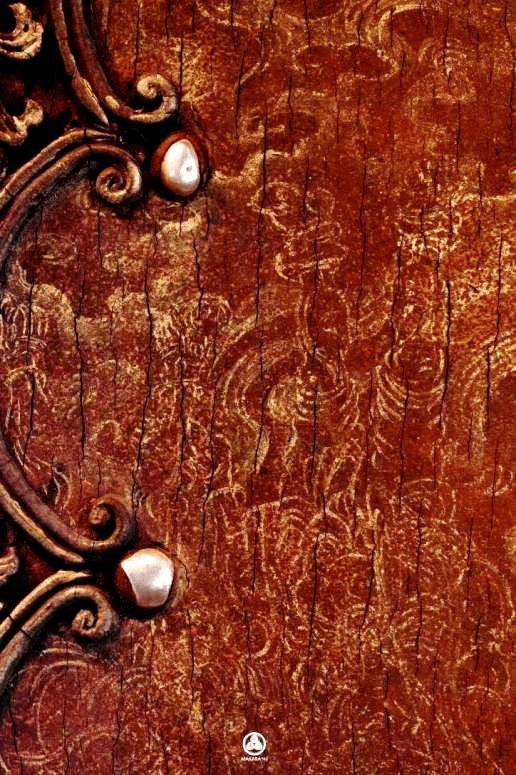

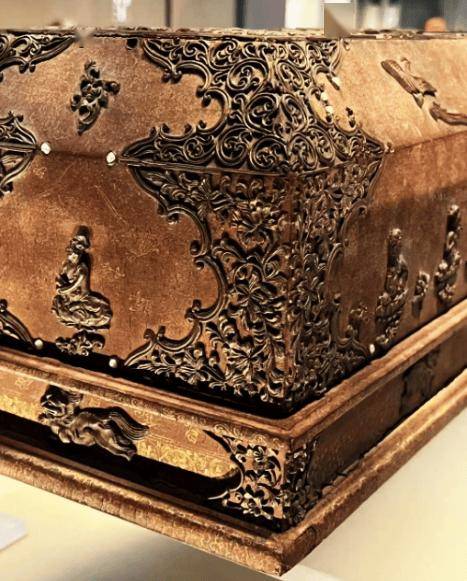

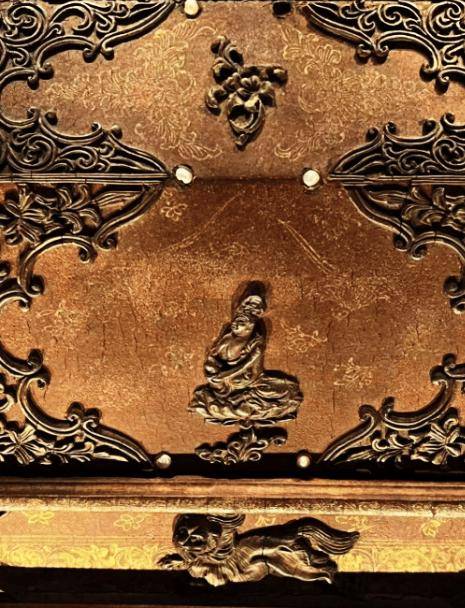

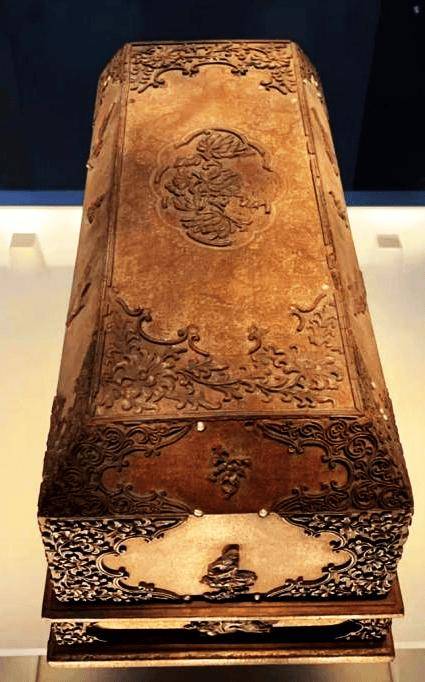

北宋庆历二年(1042)檀木堆漆描金嵌珍珠舍利函 温州瑞安慧光塔出土 浙江省博物馆藏

北宋庆历二年(1042)檀木堆漆描金嵌珍珠经函 温州瑞安慧光塔出土 浙江省博物馆藏

俯视图

此尊造像出土于宁波天封塔地宫,该地宫时代已到南宋,但此造像的造型与韩国出土的统一新罗时期的金铜佛立像非常相似。背光部分镶嵌珍珠。

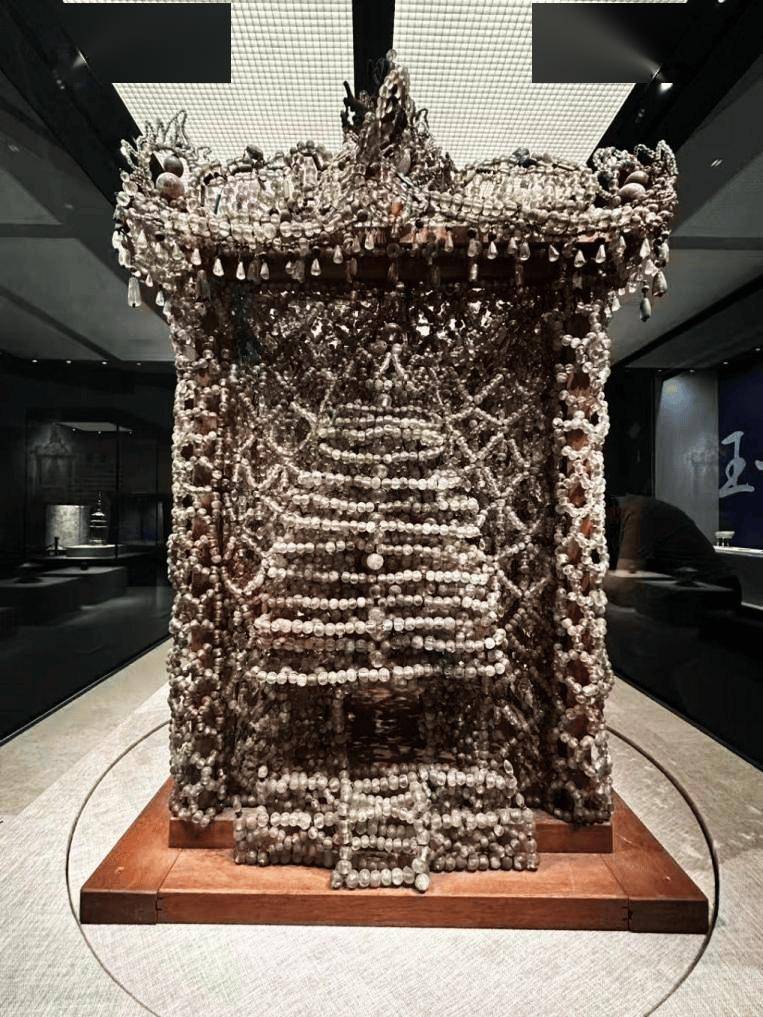

1978年,苏州瑞光塔北宋地宫出土了真珠舍利宝幢,该宝幢高达1.22米,上面装饰的珍珠近四万颗,均经过精心挑选与打磨,散发出迷人的光泽。

五代-北宋 堆漆描金嵌珍珠舍利宝幢 苏州瑞光塔出土 苏州博物馆藏

嵌珍珠舍利宝幢细部图

鎏金铜佛立像 南宋绍兴十四年(1144 年) 宁波天封塔地宫出土 高 28 厘米,宽 11.5 厘米 宁波博物馆藏

辽人对女真人实行了极为严苛的珍珠采买政策,主要体现在以下几个方面:(1)高额定量进贡:辽朝要求女真人每年定量进贡东珠等名贵物产。到辽天祚帝时期,这种索取变得更加无度,契丹贵族为满足自身贪婪欲望,无休止地向女真各部落索要东珠。(2)强制危险采珠:每年冬春之际辽帝游猎时,会强令女真人冒着酷寒,凿冰入水采蚌取珠,许多女真人为此惨死江中。(3)层层压迫获取:北珠产于松花江下游入海口,采集季节性强,每年九、十月时,当地坚冰厚达一尺多,采珠需凿冰捕蚌,极为困难。辽代契丹人征服了大东北,要求女真人每年春捺钵(契丹语,即春天渔猎季,又叫“春水”)之时,以驯养的一种叫作“海东青”的鹰隼,抓捕北归的天鹅、大雁等飞禽,鹅、雁会下河吃蚌肉,连同里面的珍珠一并吞下,海东青个头不大,但胜在飞行速度,海东青将鸟群驱赶至猎人弓箭射程内,再将其射杀补获。(4)伴生其他压迫:辽人在索取珍珠过程中,还派遣使者到女真各部,这些使者气焰嚣张,号称“天使”,他们不仅无度索要珍珠等特产,还会提出女子陪睡的过分要求,不论女子是否有夫家,甚至女真贵族的亲属也不能幸免。有关辽人对金人实行的珍珠采买政策,上述内容中提及的古代典籍有宋代蔡滫的《铁围山丛谈》、《三朝北盟会编》、《龙沙纪略》、《黑龙江外记》、《黑龙江述略》等。

辽代珍珠宝幢朝阳北塔出土朝阳北塔博物馆藏

1988年朝阳北塔进行修缮时,发现了天宫、地宫,出土了上千件文物。其中,天宫中出土的七宝舍利塔,是由银丝串起金银饰品,以及珊瑚、珍珠、玛瑙、玉石、水晶等宝物制成。此外,在七宝舍利塔中的金舍利塔内有一个金盖玛瑙罐,罐内藏有两颗释迦牟尼真身舍利和5粒鎏金珍珠。

珍珠宝幢细部图

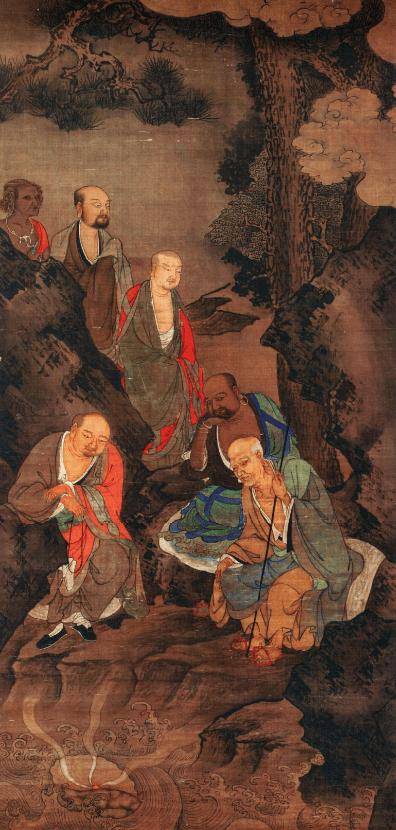

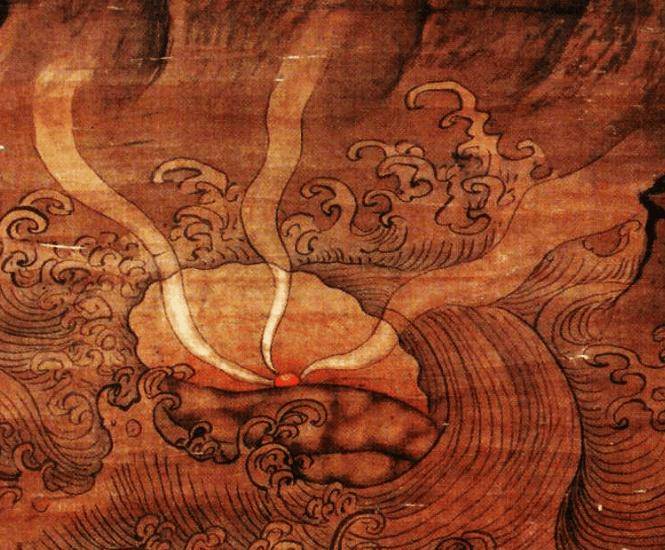

五百罗汉之贝中珍珠图南宋林庭珪日本京都大德寺藏

画中云雾缭绕,古松参天。众罗汉或坐或站,齐聚在水潭边的岩石上,前面两位罗汉神情专注地看着潭面,在巨大的漩涡中忽然有大蚌浮现。大蚌体内出现一颗硕大的红色珍珠,发出三道耀眼的光芒。一位罗汉手持铁棒,欲将大蚌打捞上来。又或许是此蚌自有灵性,准备将那颗红珍珠供奉给罗汉。

珍珠常与神秘的生物或自然现象相关联。如北宋沈括在《梦溪笔谈》中的“扬州明珠”:嘉祐年间,扬州地区的壁社湖、新开湖一带,出现了一颗奇异的“明珠”。其外形像个巨蚌,能在水面上快速飞行,外壳张开时,珠光透射出来,光亮如太阳,沿湖岸十多里的树木都能被光照得历历可辨。这个“蚌珠”在当地水域活动了十多年,居民和行人常常能见到它。董含《三冈识略》记载“五龙攫珠”:康熙五年八月十四日,宝山居民见海中一个大二丈许的蚌,中衔一珠如小儿拳,时时吐弄,白光亘天。不久有五龙盘旋其上,风雨晦黑,一白龙奋爪攫珠,被蚌咬住,良久才挣脱,沉入海底,其余四龙各散去,蚌则浮在海面,整夜不沉,珠光照耀如雪。钱泳的《履园丛话》卷十四“珠光”一则,抄录了《三冈识略》中关于康熙五年宝山异事的记载,还提到此蚌至今尚在上海、崇明之间,海上珠光一现,数日内必有风雨,其光紫赤,上烛霄汉,忽开忽合,难以言状。或谓珠光现,两三年内,其地必有涨沙,屡试屡验。

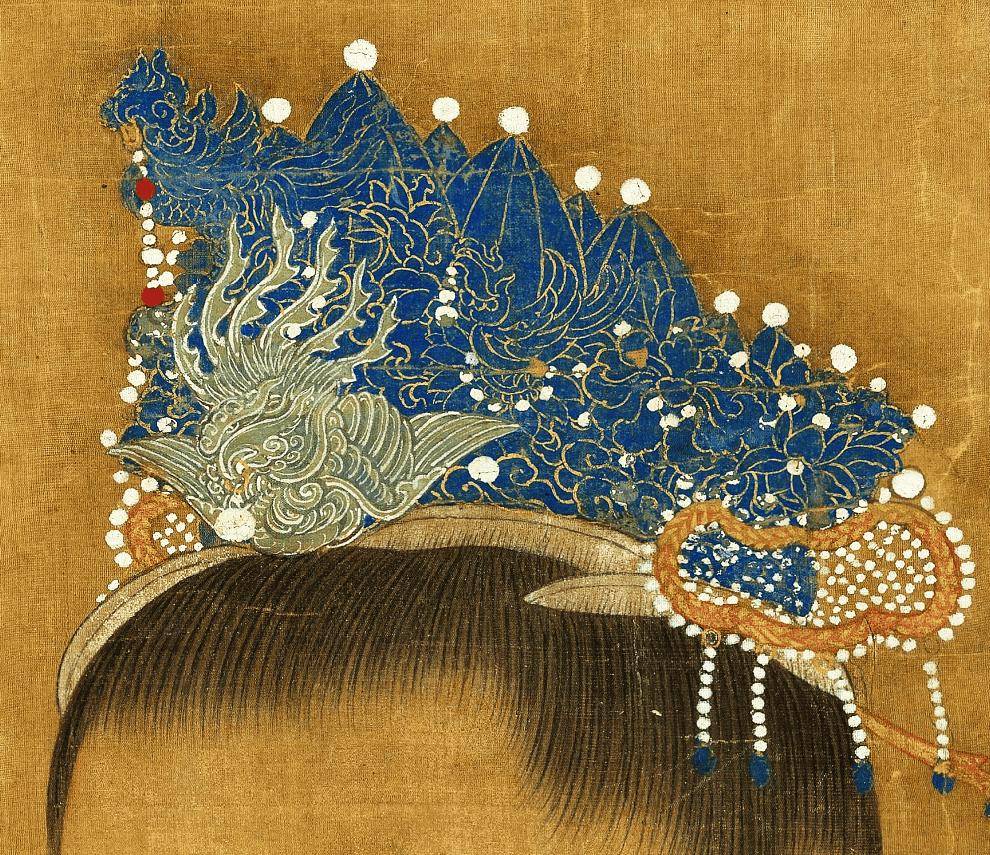

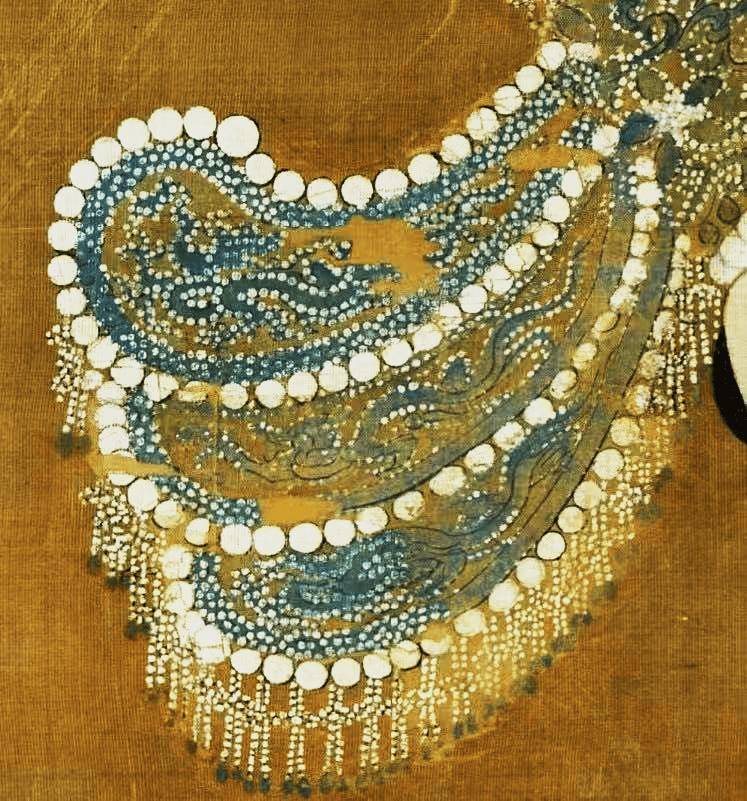

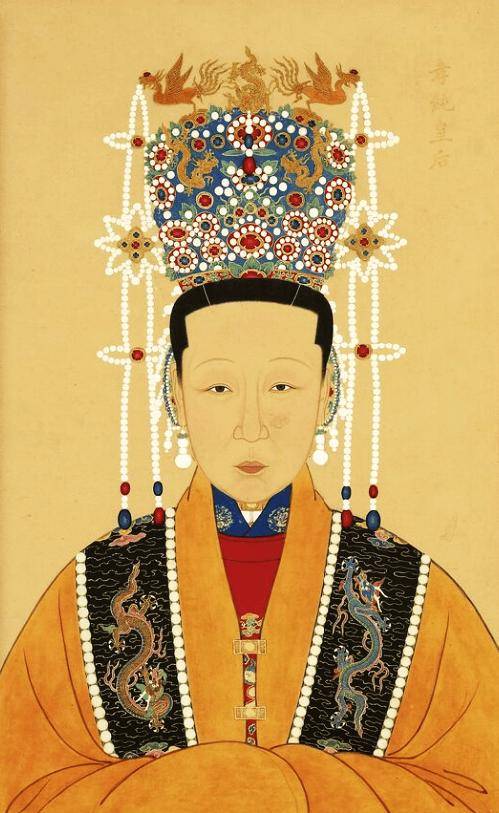

宋代皇后画像中珍珠的呈现,看似与“宋代审美偏素雅”的印象有差异,实则与当时的礼制、身份象征及艺术表现逻辑密切相关,具体原因如下:(1)礼制对“皇后”身份的强化需求:宋代虽整体审美崇尚简约,但皇后作为“国母”,其服饰需通过象征物体现至高地位。珍珠在古代被视为“天地之精”,象征纯洁与尊贵,是礼制规定中皇后冠服的核心装饰元素(如凤冠、袆衣等)。画像作为记录皇后仪轨的载体,必须严格遵循礼制,如实呈现珍珠的使用,以彰显“母仪天下”的等级权威,而非单纯追求华丽。(2)冠饰是珍珠集中的核心区域:宋代皇后画像中,珍珠主要集中在凤冠上。凤冠作为皇后的标志性冠饰,根据《宋史·舆服志》,需装饰“九龙四凤”,龙、凤的头部、羽翼及冠顶的花饰都会镶嵌珍珠,形成视觉焦点。这些珍珠并非随意堆砌,而是按“十二章纹”等礼制符号分布,数量虽比明清少,但在画像中通过艺术放大,会显得较为突出。(3)艺术表现的“象征性简化”:宋代宫廷画像注重“写实与象征结合”,画师会对冠服细节进行提炼——弱化繁复纹样,突出最具代表性的元素(如珍珠、宝石)。因此,画像中珍珠的“视觉占比”会被强化,让人感觉数量较多,实则是为了清晰传递“皇后身份”的信息,而非真实数量的完全复刻。综上,宋代皇后画像中的珍珠,本质是礼制规范、身份象征与艺术表现共同作用的结果,既符合等级制度的要求,也通过视觉符号强化了皇后的尊贵地位。

昭宪太后(902年~961年9月17日),杜氏,定州安喜县(今河北省新乐市杜固镇杜固村)人。北宋时期皇后(追封) ,宋宣祖赵弘殷的妻子,宋太祖赵匡胤和宋太宗赵光义之母,赠太师杜爽长女,母为范氏 。十五岁,嫁给赵弘殷,生下五子二女。凭借儿子赵匡胤,受到尊崇,受封南阳太夫人。 治家严毅, 颇通礼法。宋太祖赵匡胤继位,尊为皇太后。 建隆二年(961年),去世,享年六十岁,陪葬于安陵, 追谥昭宪太后。此幅戴龙凤冠,凤钗,鞠衣加帔,大带双绶,玉佩玉环。

北宋宣祖皇帝后像台北故宫博物院藏

杜太后的珍珠饰品

凤冠上的珍珠装饰

珍珠耳坠和项链

北宋真宗皇后像台北故宫博物院藏

宋钦宗皇后像

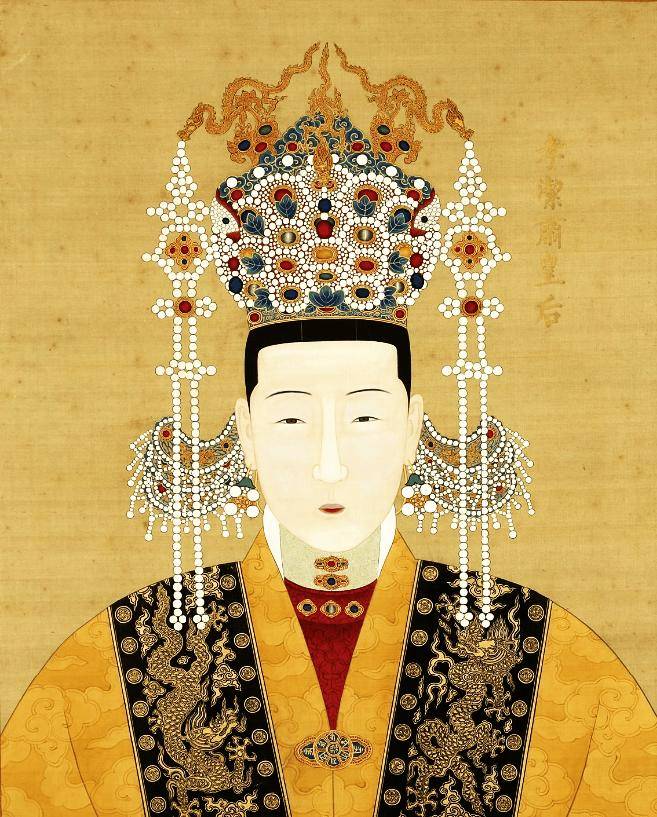

本幅为台北故宫博物院藏南薰殿帝后像之一,为宋钦宗朱皇后的画像。朱琏生于1102年,死于1128年。靖康之变时朱皇后被金人北俘。金人令朱皇后入宫“赐浴”,朱皇后不堪污辱,投水自杀。从画像上看朱皇后算的上艳丽多姿,和史载相符,是宋代皇后中少有的美女。

头部细节

朱皇后珍珠妆

朱皇后冠上的珍珠装饰

冠翅上的珍珠装饰

衣领缀珍珠

袖口缀珍珠

坐垫装饰珍珠

云履鞋头缀珍珠

元代墓葬中有珍珠出土。例如,甘肃漳县汪氏家族墓22号墓出土的金冠顶,正中为一圆珠,底部饰有珍珠纹一周,珍珠纹正中接有三个相连的圆环,并有一个接近方形的开口,内有珍珠一颗。河北石家庄后太保村元代墓葬出土的金饰,包括发钗、戒指、耳环等,镶嵌有绿松石、孔雀石、玻璃、珍珠等。此外,苏尼特左旗恩格尔河元代墓葬出土的随葬文物中,也有珍珠、琥珀坠饰等。

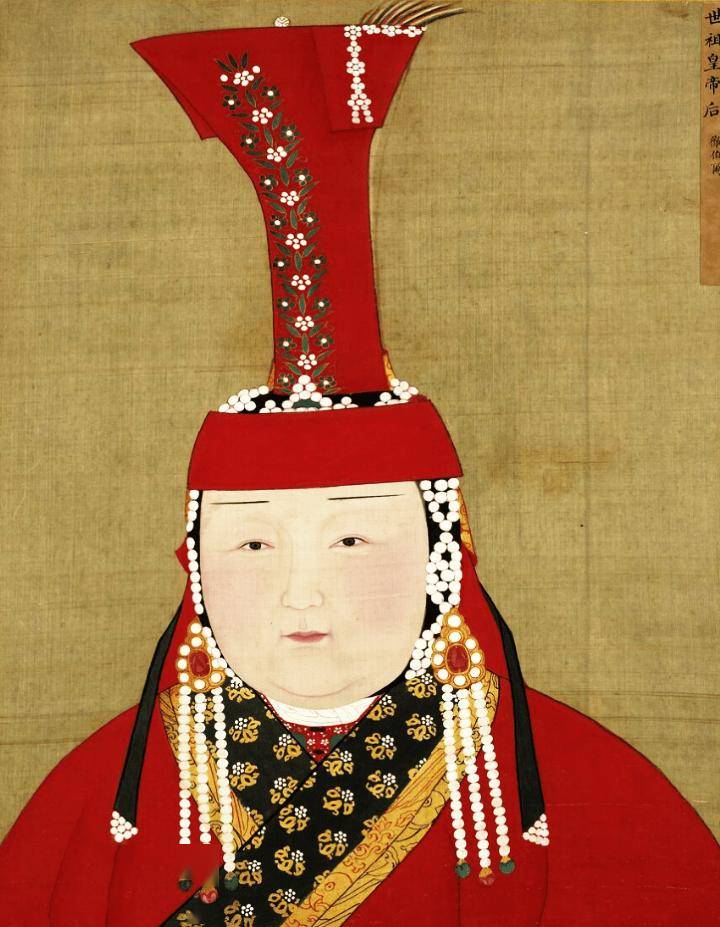

元代女性标志性的“罟罟冠”冠上的花饰、流苏会串联多颗珍珠,加上耳饰的珍珠流苏(常为三串,每串数颗),整体数量可达上百颗。皇后的罟罟冠顶部装饰金佛,周围环绕珍珠串,冠身垂挂珍珠流苏,规定流苏数量为十二串,每串珍珠数量约十余颗,总计百颗左右;妃嫔的罟罟冠珍珠数量减半,以体现等级差异。

元世祖皇帝后御容台北故宫博物院藏

元武宗皇帝后御容台北故宫博物院藏

元顺宗皇帝后御容台北故宫博物院藏

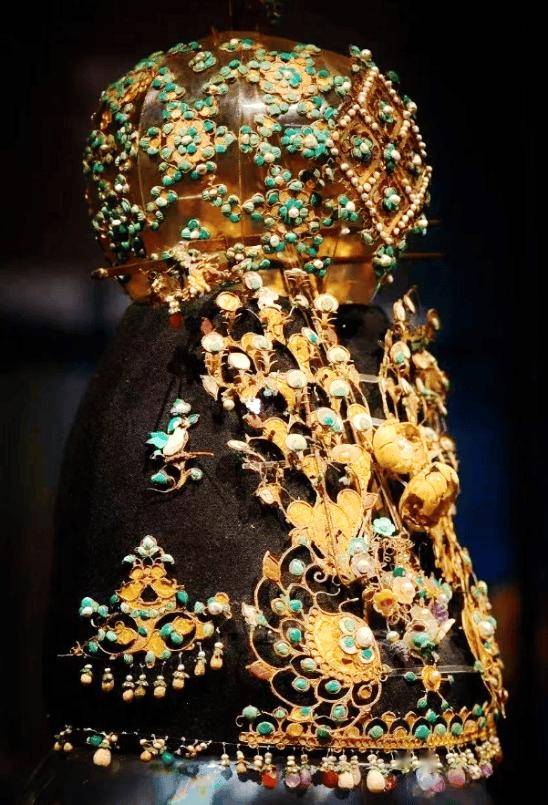

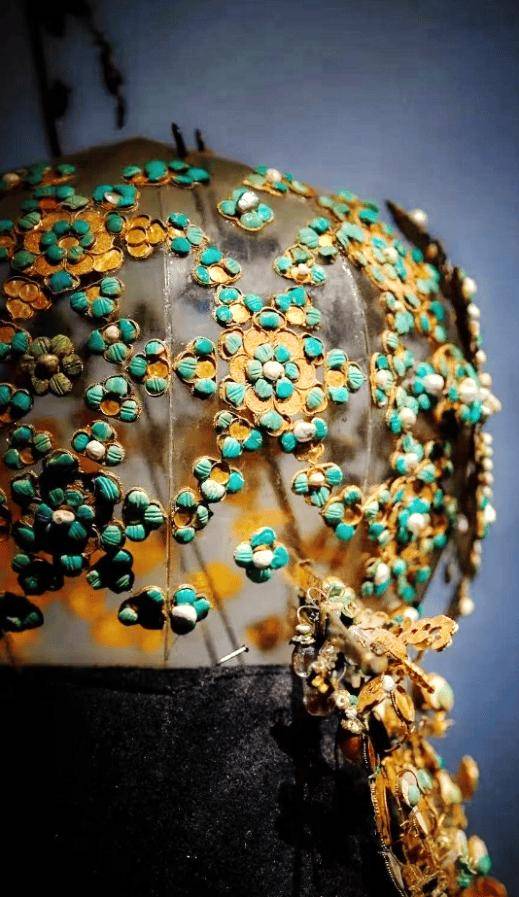

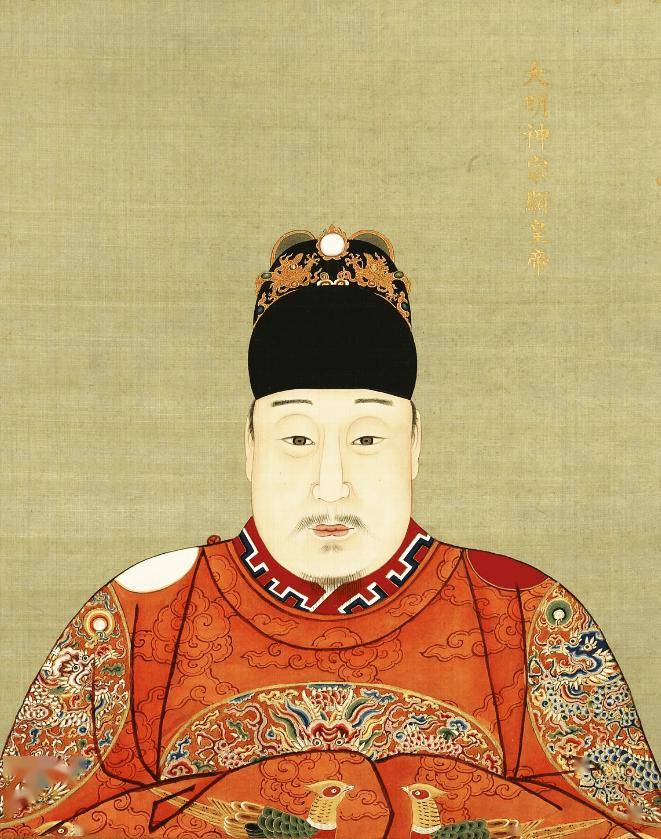

明代出土珍珠的考古遗址和墓葬有:(1)定陵:位于北京市昌平区天寿山南麓,是明朝第十三位皇帝神宗朱翊钧与两位皇后的陵墓。1956-1958年发掘,共出土文物2648件,其中4顶皇后凤冠尤为引人注目。孝端皇后的九龙九凤冠,镶嵌宝石115块,穿缀珍珠4414颗;孝靖皇后的三龙二凤冠,镶嵌珍珠3426颗。(2)益庄王夫妇墓:位于江西省抚州市南城县洪门镇长塘村,为益庄王朱厚烨及其元妃王氏、继妃万氏的合葬墓。1958年发掘,出土了一对八珠环,每只耳环的金钩上穿饰有1颗菱角形的绿松石,下方的蝴蝶托和中间的花托上各镶嵌着1颗红宝石,金丝缠绕成的边环上还穿有4颗珍珠,一对耳环共八颗珍珠。(3)荆藩王墓:位于湖北蕲春,1972年发掘。荆恭王墓出土了镶嵌红蓝宝石、珍珠的花头簪、凤穿花顶簪等;都昌王朱祁鑑妃袁氏墓出土了镶嵌红宝石、珍珠的金花树。(4)梁庄王墓:位于湖北钟祥,是明代亲王墓中保存最完整、出土文物最多的古墓之一。墓中出土了大量珍珠,还有许多与珍珠相关的饰品,如文献中记载的金凤簪伴有“口衔珠滴”,虽出土时珍珠已不在,但能证明原有珍珠。

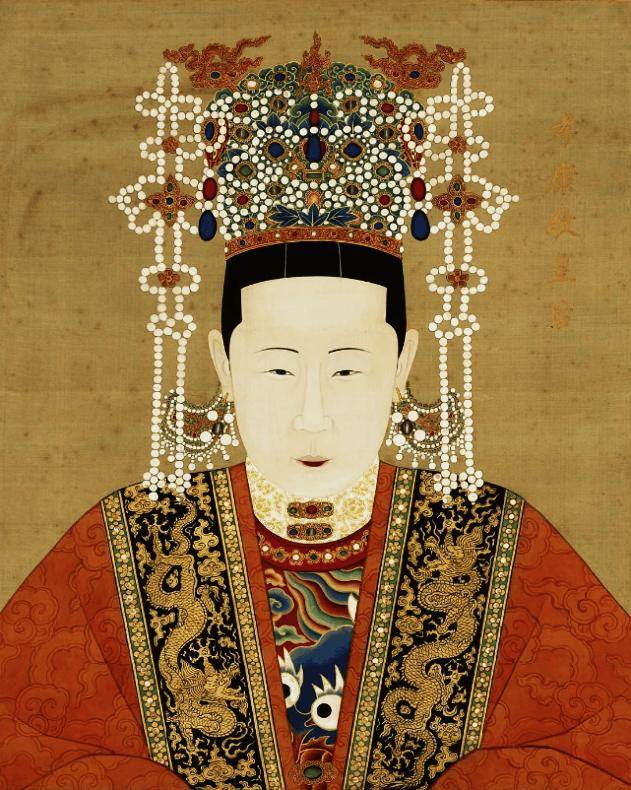

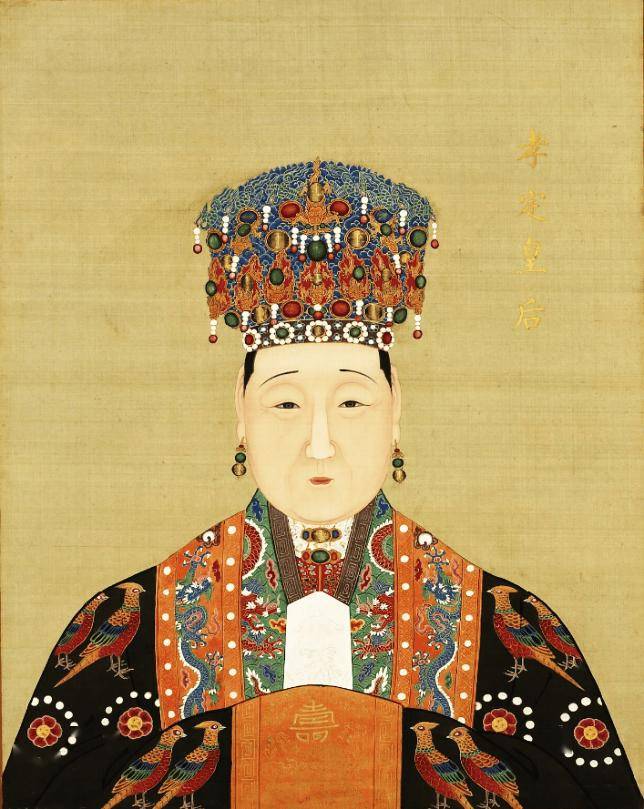

明代冠服制度极为细致,对珍珠数量的规定精确到具体服饰部件,以皇后和皇妃为例:(1)根据《大明会典》,皇后凤冠(如九龙九凤冠)上,龙、凤口中及冠顶装饰的珍珠数量有明确规定,仅定陵出土的孝端皇后凤冠就镶嵌珍珠5000余颗,其中最大的珍珠直径达1厘米,且规定“龙首衔大珠一,小珠九”,凤身、花叶等部位也有固定数量的珍珠。(2)皇后朝服所佩“玉革带”“绶”等,边缘用珍珠缀饰,数量依礼制为“每节缀珠三”,整体约数十颗。(3)皇妃凤冠珍珠数量少于皇后,如“九翟冠”珍珠数量约为皇后的三分之二,且珍珠规格较小。

明代皇后的珍珠凤冠主要有以下几种:(1)九龙九凤冠:1957年出土于北京明定陵,为孝端皇后所有。冠上饰有九条金龙,龙口衔珠滴,下有八只点翠金凤,后部也有一金凤。冠上共嵌有未经加工的天然红宝石115块,珍珠多达4414颗。(2)六龙三凤冠:同样出土于明定陵,属于孝端皇后。冠正面顶部饰一龙,中层七龙,下部五凤,龙凤均口衔珠宝串饰,插饰翠云、翠叶,全冠共有宝石一百二十一块,使用了大量珍珠进行装饰。(3)三龙二凤冠:1958年出土于北京昌平明定陵,是万历孝靖皇后的凤冠。前饰三条金龙口衔珠滴,下饰点翠双凤,冠上有95块宝石、80片翠云、3426颗珍珠,博鬓左右各三扇。

明太祖马皇后像

明成祖皇后像

明仁宗皇后像

明宣宗皇后像

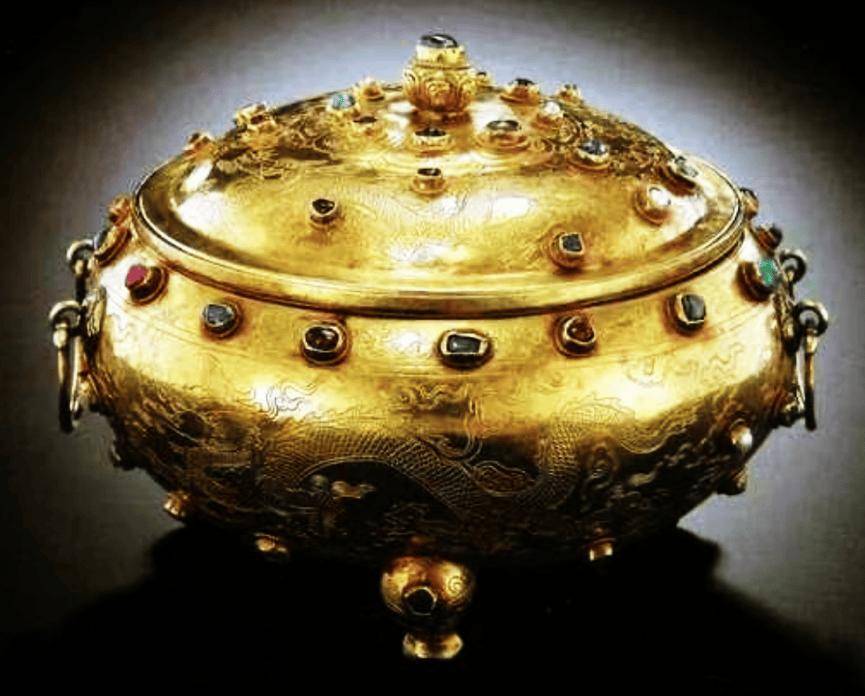

明宣宗嵌宝石珍珠金炉

明英宗孝庄睿皇后像

明英宗孝肃皇后像

明宪宗孝贞纯皇后像台北故宫博物院藏

明宪宗孝惠皇后像

明孝宗孝康敬皇后像

明武宗孝静毅皇后像

明世宗孝洁肃皇后

孝恪皇后像

大明穆宗庄皇帝像(隆庆)

冠上双龙戏珠用大颗的珍珠,龙身镶嵌相对小颗的珍珠。

明穆宗孝懿庄皇后

明孝纯皇后像

明孝和皇后像

明孝定皇后像

明孝安皇后像

大明神宗显皇帝像(万历) 皇冠有大颗珍珠

明神宗孝端显皇后

明神宗孝靖皇后像

定陵共出土4顶皇后凤冠,其中孝端皇后的九龙九凤冠,共镶嵌宝石115块,穿缀珍珠4414颗。孝端皇后的六龙三凤冠共镶嵌128块宝石、5440颗珍珠。孝靖皇后的三龙二凤冠上镶嵌宝石95块,珍珠3426颗。孝靖皇后的十二龙九凤冠全冠共有宝石121块,珍珠3588颗。定陵出土的珍珠具有以下特点:(1)品质优良:粒径较大:部分珍珠珠径达到寸级,在天然珍珠中属于较大尺寸,如万历皇后的镶宝石天然珍珠耳环上的珍珠,展现出皇家用品的奢华。(2)形状规整:多为正圆形,形状规整,符合当时人们对于完美珍珠的审美追求,在自然形成的珍珠中较为难得。(3)色泽温润:色泽以洁白匀净为主,呈现出柔和的光泽,质感温润,具有极高的观赏价值和收藏价值。(4)工艺精湛,镶嵌精美:被广泛应用于凤冠、首饰等器物上,与宝石、金银等搭配,采用了当时最为精巧的点翠嵌珍珠宝石工艺,通过细致的镶嵌手法,将珍珠固定在器物上,形成精美的图案和装饰。(5)组合设计巧妙:与金龙、翠凤、宝石等相结合,设计出各种寓意吉祥、富有皇家气派的图案,如凤鸟口衔珠串、珍珠围镶宝石形成精致珠花等,使珍珠在器物上起到了画龙点睛的作用,增添了整体的华丽感和艺术价值。(6)来源广泛:明朝时期,珍珠通常采自沿海地区,定陵出土的珍珠可能来自于广东、广西、海南等地的沿海海域,这些地区是当时重要的珍珠产地。

万历皇后珍珠点翠凤冠

定陵出土珍珠点翠凤冠(复原)

大明光宗贞皇帝像

大明光宗孝元贞皇后像

大明熹宗像

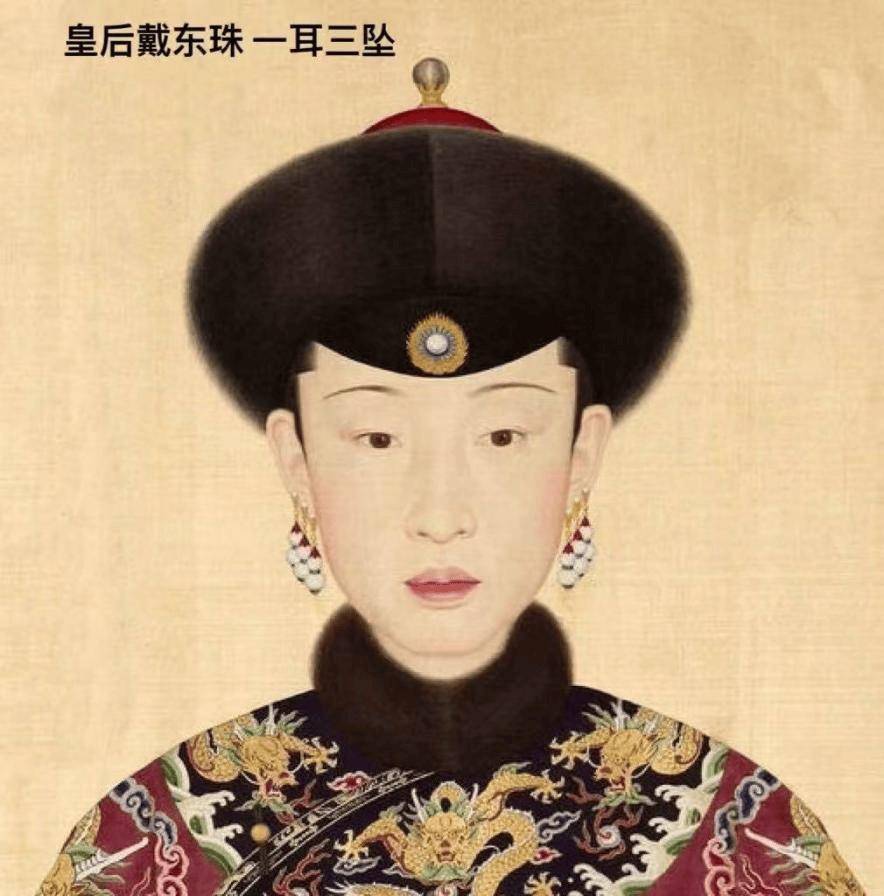

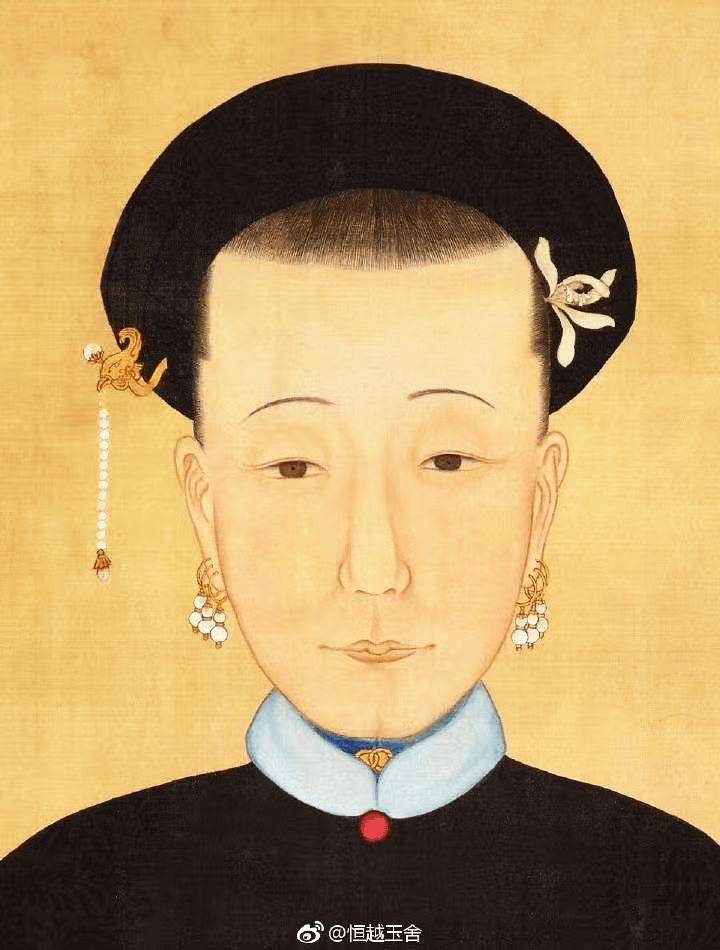

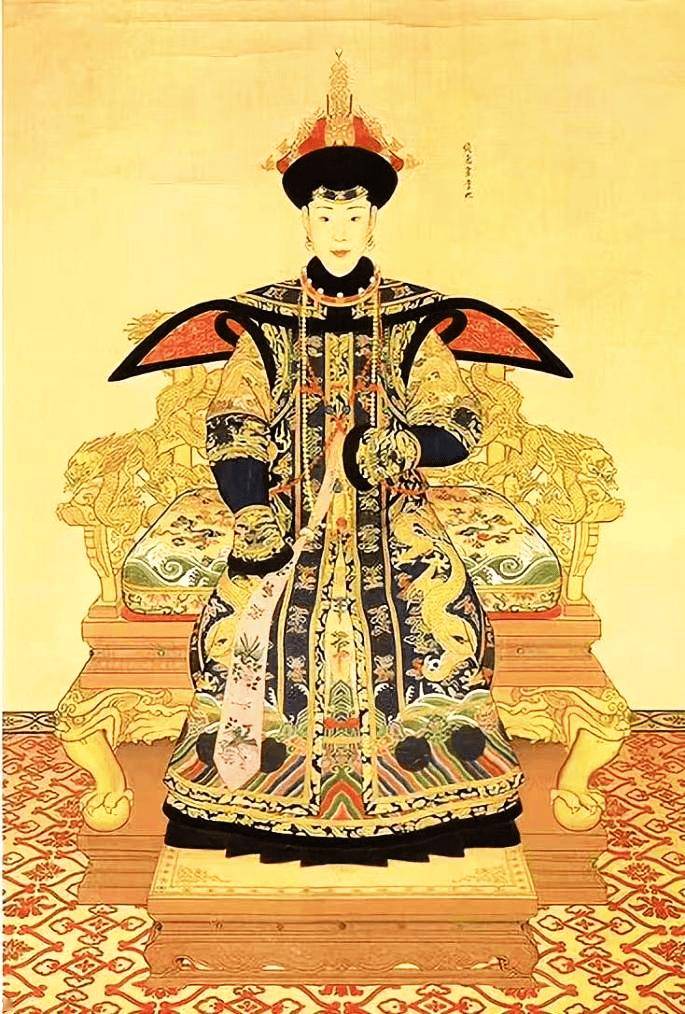

在清朝时期有一种东北出产的特殊物产被视为皇帝的禁脔,不仅有钱也买不到更是有钱也不敢买,这就是产于东北地区的淡水珍珠“东珠”。东珠又名北珠,与产于广西的海水珍珠“南珠”齐名。在古时候没有人工养殖珍珠的技术,所获得的珍珠都是取自于自然界的野生天然珍珠,由于珍珠蚌中产生天然珍珠的几率很小,因此珍珠的产量也极少,在当时确实弥足珍贵。根据历史记载不晚于辽金元时期东北就已经有有组织的捞取珍珠蚌取珠的历史记载了。甚至连中古时期著名的四时捺钵制度中的春水即纵放海东青行猎天鹅的行为也被冠上了为了从天鹅嗉囊中寻找东珠为目的的传说。当然在古时候东珠一定是被北方少数民族视为珍宝并将其作为进行贸易和国家间馈赠的重要物产。但是只有在清朝时东珠才会被从采集、使用等方面受到极为严格的管控,成为专门由皇帝直接决定其用途以及使用者的珠宝种类。在清代时东珠的采集行动是由被称为“珠轩”的采珠人组织在特定季节专门进行的。采上来的珍珠必须经过分类后上交给宫廷,再根据皇帝的命令制作器物或直接用于赏赐之用。为了防止有人偷采和盗卖东珠,不仅在进关之路上设立关卡检查缉私,而且对偷采盗卖东珠之人在法律上设立了惩罚律条。

东珠进入清朝宫廷之后,根据品相和大小分为不同的规格。除了皇帝和后妃能够使用东珠之外,某些高等级贵族也能够由皇帝赏赐使用东珠。但是对使用东珠的等级和数量都有严格的规制。现在所知东珠的用途主要是用于镶嵌在首饰和服饰之上,例如冠顶、朝珠、耳环、簪子、戒指等等,也有镶嵌在器物上的例子,例如故宫珍宝馆收藏的金佛身上就有镶嵌东珠。

其实根据珠宝鉴定的眼光来看,产于淡水的东珠的质量不会比产于海水的南珠质量更高。清朝皇帝如此重视东珠的原因主要还是有入主中原后担心逐渐被汉族同化而竭力想保持自己民族独立性因而大力推行敬天法祖、尊崇祖先行为的考虑。

清朝中央政府对东北开采东珠有诸多限制,主要包括以下方面:(1)采捕权垄断:顺治七年,设置乌拉总管,隶属内务府管辖,停止宗室派人于乌拉之处采捕东珠,将东珠采捕权收归皇室。此后,严禁民间私自采捕,采捕东珠成为官方专属行为。(2)采捕人员限制:康熙年间,禁止宁古塔居住的乌拉人采捕东珠,进一步限制了采捕人员的范围。(3)设立专门机构与组织:清廷设立打牲乌拉总管衙门,专司东珠等东北珍贵特产的采捕与送贡诸役。该机构下设置“珠轩”作为采珠组织,康熙年间编珠轩33个,乾隆三十三年,打牲乌拉定额65珠轩,每珠轩30人,由打牲总管、协领率各珠轩兵丁进行采捕。(4)制定采珠定额与奖惩规则:规定每个珠轩每年要交16颗东珠,采捕东珠的各珠轩,如果没有完成任务则要受到严厉的惩处,缺少一颗,该珠轩的正副长官都要受到鞭责。(5)严格的法律惩处:乾隆三十年规定,采珠之人如若私藏珍珠不交与管理的官员,无论东珠的数量多少,大小如何,一律杖责一百流放三千里,如果是旗人则直接削除旗籍。(6)限制采捕区域与时间:将松花江、黑龙江、牡丹江等数十条河流圈定为“贡江”“贡河”,严禁他人捕鱼采珠。采珠季节大多在春季,其他季节吉林将军衙门需派遣官兵沿河巡查,严禁私自采捕。此外,还实行轮采制度,一条江河要停采3年或5年。(7)控制东珠流向:为了防止东珠流入民间,在山海关设置关卡,根据检查获取珠子重量的多少给予相关人员立功、奖赏,确保东珠“非奉旨不准许人取”。

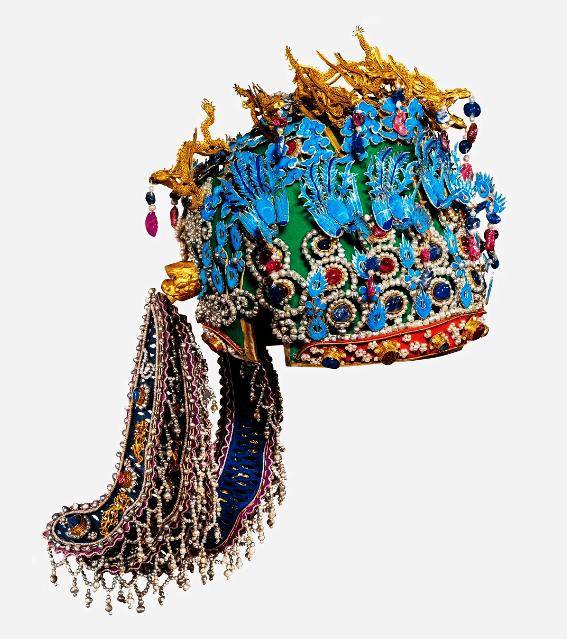

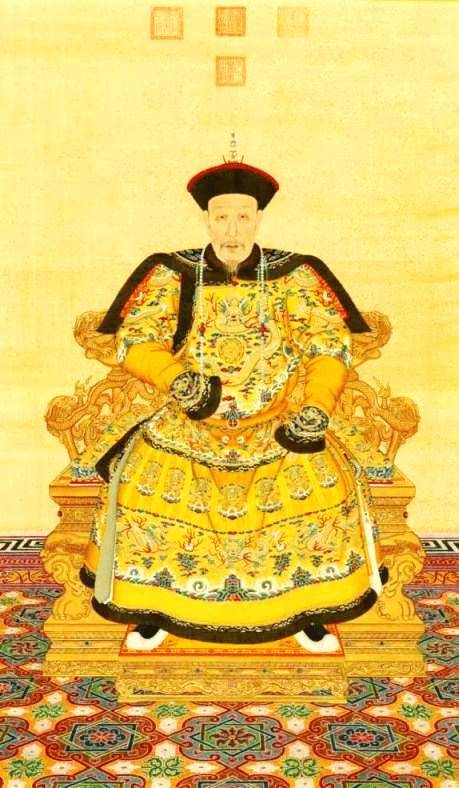

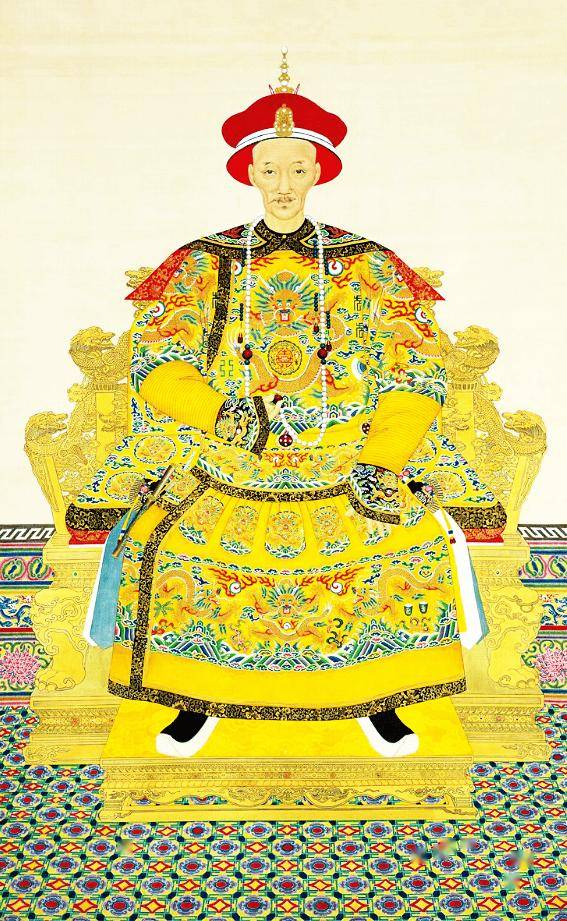

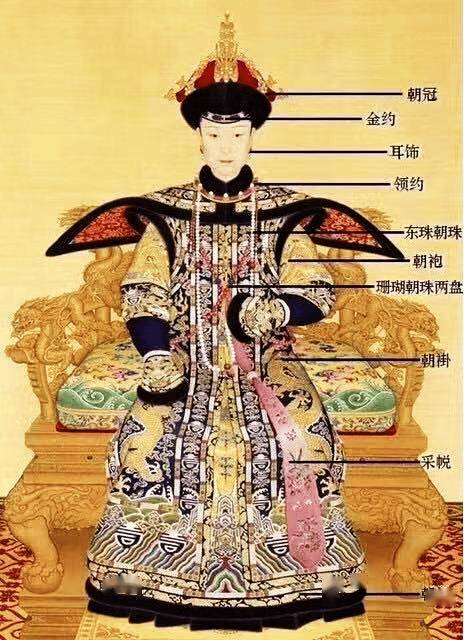

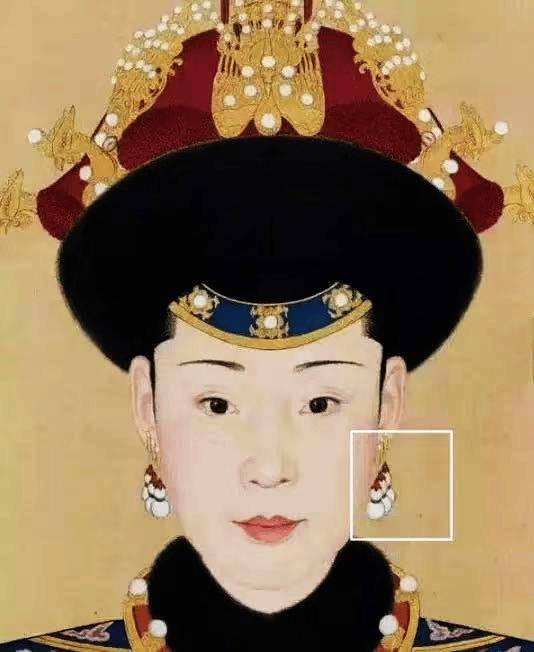

清代冠服制度最为严苛,对帝后、各级妃嫔的珍珠数量有精确到“颗”的规定,皇帝朝冠:冬朝冠顶部“顶珠”下为“金凤”,金凤前额镶嵌1颗珍珠,尾部缀1颗珍珠;冠檐镶有7颗东珠(头等珍珠),每颗东珠需圆润光洁。夏朝冠结构类似,珍珠数量与冬朝冠一致,以符合“冬夏礼制统一”原则。

乾隆皇帝老年像

清道光皇帝像

道光皇帝珍珠朝珠

道光皇帝皇冠上的珍珠

清代皇冠

清代皇冠

清代皇冠装饰东珠的帽顶

侧面照

底部

局部

嵌珍珠皇冠装饰件

串珍珠皇冠装饰件

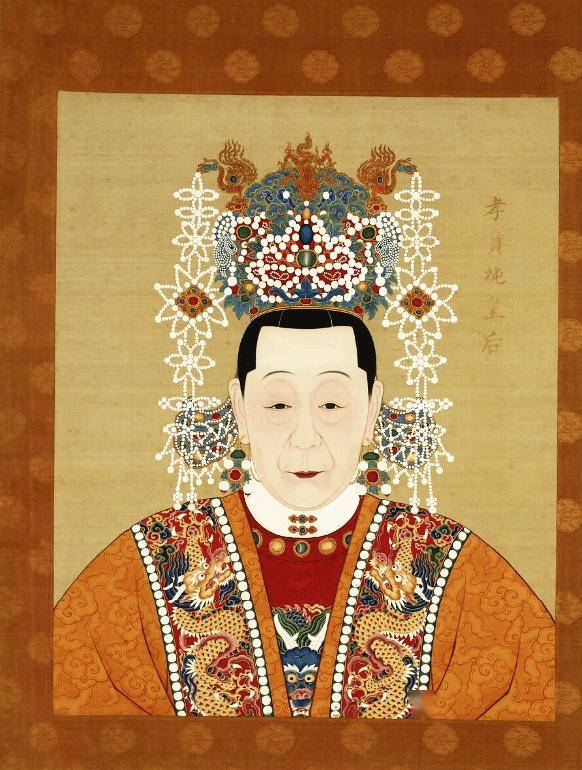

皇后朝冠:冠顶三层金凤,每层金凤各衔1颗东珠,共3颗;冠檐装饰7只金凤,每只金凤口中衔1颗东珠,冠后“金翟”(翟鸟造型)口衔1颗东珠,总计11颗大珠。冠后垂“珠旒”(珍珠串),共7行,每行5颗东珠,总计35颗,珠旒末端缀有“珊瑚坠角”,坠角顶部各嵌1颗小珍珠。皇后吉服冠:珍珠数量少于朝冠,冠顶镶嵌1颗大珍珠,周围环绕9颗小珍珠,体现“吉礼从简”的原则。妃嫔冠服:等级每降一级,珍珠数量递减,如皇贵妃朝冠东珠数量比皇后少1颗,贵妃再减1颗,依次类推,直至最低等级的答应,冠服几乎不使用珍珠。这些规定通过珍珠数量的差异,严格区分了等级尊卑,是古代礼制“明贵贱、辨等列”的直接体现。

清代镶嵌珍珠凤冠顶故宫博物院藏

清代镶嵌珍珠凤冠顶故宫博物院藏

清代凤冠组件上的珍珠故宫博物馆藏

清代凤冠组件上的珍珠故宫博物馆藏

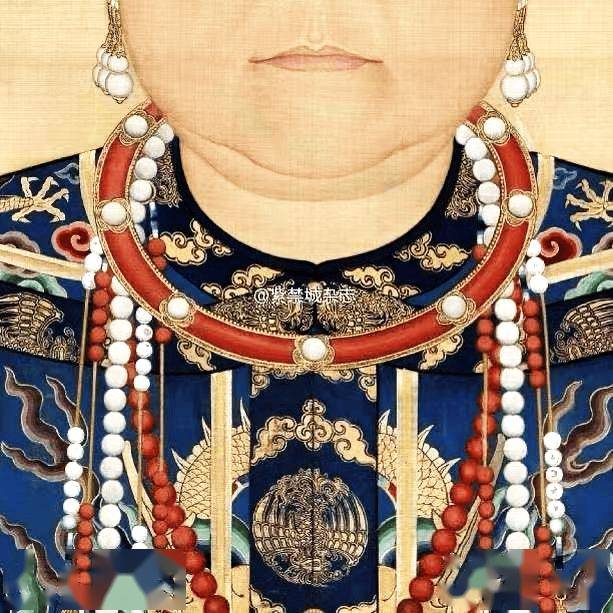

领约是清代皇后、贵妃、妃和嫔套于颈间的饰物,用于区分等级。《大清会典》中对领约记载:皇太后、皇后镂金为之,饰东珠十一,垂明黄绦;皇贵妃,镂金为之,饰东珠七,垂明黄绦。贵妃、妃、嫔与皇贵妃制同,绦为金黄色。

清代嵌珍珠金领约及珍珠朝珠

清代镶嵌珍珠珐琅领约

清代珍珠朝珠北京故宫博物院藏

清代珍珠朝珠北京故宫博物院藏

清朝典章制度规定,东珠朝珠只有皇帝和皇太后、皇后在宫中举行大典时才能佩戴。朝珠共108粒宝珠,代表12个月、24节气、72候;4个佛头:春、夏、秋、冬;背云预示着一元复始;3串“记捻”则对应一个月里的上、中、下三旬,刚好30天。

清代镶独颗东珠帽顶故宫博物馆藏

东珠的珍贵,有乾隆《采珠行》诗句为证,“入水取蚌载以至,剖划片片光如银。三色七采亦时有,百难获一称奇珍。”

清代珍珠串帽顶故宫博物院藏

清代大东珠帽顶故宫博物院藏

清代珍珠耳坠故宫博物院藏

清代珍珠耳坠故宫博物院藏

清代满族女子画像

清代珍珠耳坠故宫博物馆藏

清代凤冠故宫博物院藏

朝冠上珍珠是重要装饰元素,如皇后朝冠帽纬一圈饰七只金凤,每只金凤镶数量不等的珍珠,冠后正中饰“金翟”,下方垂有珍珠串,共320颗珍珠。

清代后妃耳饰有严格规制,一般为一耳三钳,多为珍珠材质。

清代点翠珍珠耳坠故宫博物院藏

清代珍珠耳坠故宫博物院藏

清代点翠嵌珠宝五凤钿故宫博物院藏

高14厘米,宽30厘米,重671克此钿子用大珍珠50颗,二、三等珍珠几百颗,宝石二百余块,珠光宝气,珍贵豪华,主要在吉庆场合和传统节日时戴用。

清代点翠嵌珠宝头冠故宫博物院藏

慈禧太后对珍珠的喜爱在史料和文献中有明确记载,主要体现在服饰、饰品及日常用度中:(1)服饰装饰:据《清稗类钞》等记载,慈禧的朝服、常服常以珍珠点缀,尤其喜爱用大颗东珠(产于东北松花江、黑龙江流域的珍珠,极为珍贵)装饰礼服。她的一件珍珠披肩由数千颗精挑细选的珍珠串成,颗颗圆润均匀,在光线下发亮,仅制作就耗费大量人力。

(2)日常饰品:她佩戴的珠钗、耳坠、手链等多以珍珠为主,且偏好大而饱满的珍珠。据传她晚年常用的一支珍珠凤钗,镶嵌的主珠直径近1厘米,光泽莹润,为当时罕见珍品。(3)养生与妆容:民间传说和部分记载提到,慈禧会将珍珠研磨成粉,混合其他药材制成养颜敷面的“珍珠膏”,认为其能润肤驻颜,这也从侧面反映她对珍珠的重视。这些记载体现了珍珠在慈禧生活中的重要地位,既彰显其身份尊贵,也反映出她对珍珠的偏爱。

慈禧太后身披珍珠璎珞照片

慈禧太后胸前挂珍珠串照片

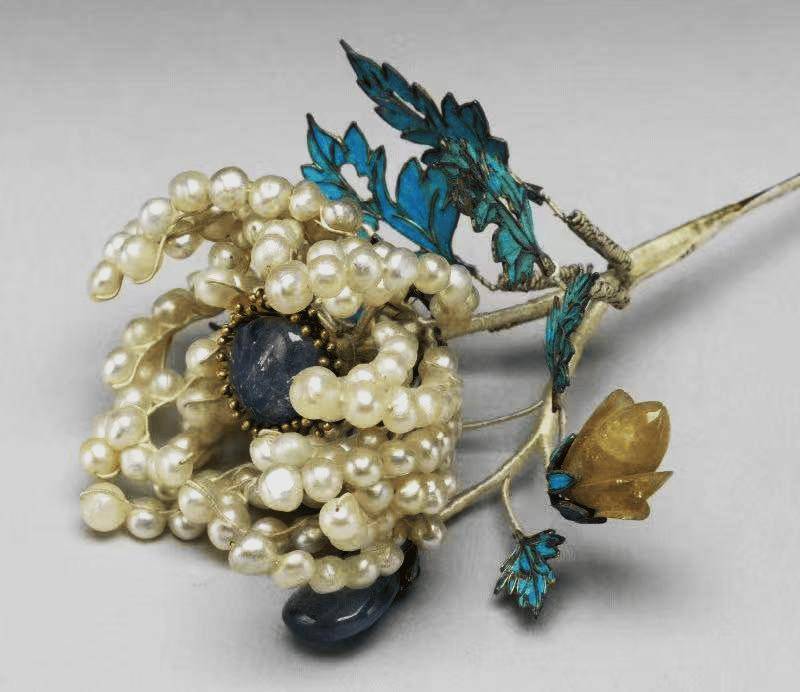

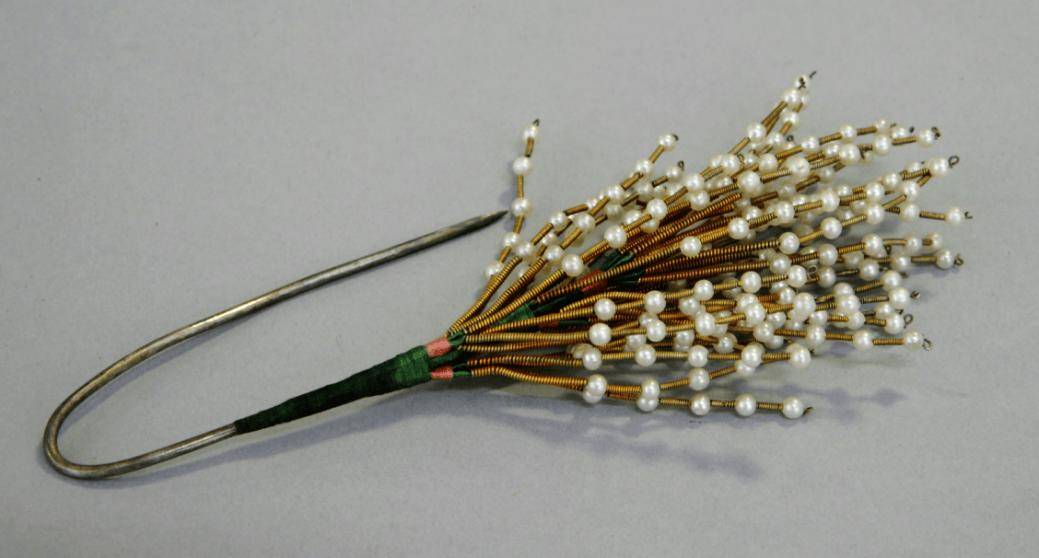

清代点翠珍珠装饰的满族贵妇头饰旧金山亚洲艺术博物馆

清代点翠珍珠头饰故宫博物院藏

清金累丝嵌珍珠宝石九凤钿口故宫博物院藏

清代珍珠点翠饰品故宫博物院藏

清代珍珠点翠饰品故宫博物院藏

清代妇人头饰上的“福禄寿”为珍珠所串

清代珍珠装饰的寿故宫博物院藏

清代珍珠装饰的寿故宫博物院藏

皇室女子头冠装饰的珍珠故宫博物院藏

凤冠口沿的花钿

头冠顶部

凤冠上用珍珠装饰凤翅故宫博物院藏

清代点翠珍珠菊花头饰故宫博物院藏

清代翡翠珍珠宝石头饰故宫博物院藏

清代翡翠珍珠宝石头饰故宫博物院藏

清代点翠珍珠宝石头饰故宫博物院藏

清代点翠珍珠宝石头饰故宫博物院藏

清代珍珠宝石头饰故宫博物院藏

清代点翠珍珠串八仙头饰之一故宫博物院藏

清代点翠珍珠串八仙头饰之二故宫博物院藏

清代帽上的松鼠葡萄装饰,葡萄用珍珠和宝石装扮。

清代帽上的瓜瓞绵绵装饰,用珍珠和宝石装饰。

清代点翠嵌宝石珍珠通气簪故宫博物院藏

清代点翠嵌宝石珍珠蝴蝶簪故宫博物院藏

清代点翠嵌宝石珍珠蜻蜓簪故宫博物院藏

清代金镶宝石珍珠蝙蝠簪故宫博物院藏

清代嵌珍珠宝石扁方故宫博物院藏

珍珠头饰故宫博物院藏

珍珠饰件故宫博物院藏

镶三颗珍珠的饰品故宫博物院藏

珍珠蝴蝶耳饰故宫博物院藏

清代嵌珍珠宝石金带扣故宫博物院藏

铜镀金托嵌珠带头台北故宫博物院藏

带头,花形金属座,座边镶一圈小珍珠,座面中心镶一珍珠,硕大晶润,外饰一圈钻形玻璃,上下镶两颗红料宝石,左右以钻形玻璃镶一对蝴蝶,蝶尾镶一略小红料宝石。座背錾刻卷草锦地,并有两个带钩;与一个长条形带环,用以调整及固定腰带。带头边錾刻纽带纹一圈,上下刻锯齿纹。

清代嵌宝石珍珠饰品故宫博物院藏

清代茄楠木嵌珠金累丝寿字镯台北故宫博物院藏

镂空古钱纹镯座,外包沉香木,并于其上嵌金质长寿及团寿,每一寿字上嵌饰珍珠。

镶珍珠金手镯故宫博物院藏

嵌五颗珍珠的金戒指故宫博物院藏

嵌珍珠的金戒指故宫博物院藏

清代金炸珠嵌珍珠锦荔枝故宫博物院藏

眼睛用珍珠装饰的清代蜘蛛装饰品故宫博物院藏

清代异形珍珠吊坠故宫博物院藏

金瓯永固杯故宫博物院藏

清代嵌珍珠金盘盏一副故宫博物院藏

清铜鎏金镶料石珍珠帘藏式塔台北故宫博物院藏

铜鎏金藏式塔,圆塔身,松绿石葫芦形顶,圆形敲花佛教八宝宝盖,侧边回纹贴饰翠羽,下垂珍珠璎珞,珊瑚坠角;塔身饰璎珞纹,并镶嵌各色料石。

乾隆嵌珍珠嘎布拉供碗台北故宫博物院藏

颅骨碗,碗内赤红地上绘威罗瓦金刚像,绿肤、牛首、三眼、三面,身著金色璎珞衣,背披象皮,胸前二手执金刚钺与海螺,另四只手上分持金刚杵、手鼓、炼、幡旗,足踏伏虎莲花座;拥抱佛母。佛母蓝肤,右足斜伸,左足绕主尊腰,左手托嘎布拉(颅骨)碗,骨内成盛甘露。佛像周绕火焰纹。带盖、座,及座托。外壁均敲雕番莲及梵文,镀金并嵌松石、珊瑚、青金石等。座腰处銲三佛首。盖顶为白玉十字杵,碗沿、盖沿及座腰处,均包镶珍珠一圈。

内绘威罗瓦金刚图

西藏作品,可能十五世纪,台北故宫博物院藏。附圆漆盒,内墨书汉、满、蒙、藏四体字:「布达拉庙内,密藏供奉尊圣喇嘛根敦札木素、达赖喇嘛索诺木札木素及五辈达赖喇嘛等手内常执噶尔马时成造之大利益扎嘛噜鼓」。西藏称手鼓为「扎嘛噜」,以两个头盖骨黏合成的鼓腔,束以金属腰箍,两指执此腰箍左右摇晃,系在箍上的球状软锤便会轻敲鼓面发声,既是乐器也是也是密宗修行不可少的法器。此件手鼓是数代圣者的手持物,年代久远,故显色深黝,皮质鼓面以褐色颜料绘穿花龙纹,所罩油性涂料斑驳。附五色幡带,其上满缀珍珠缝成的图案为饰,极华贵。此手鼓收盛在一圆筒盒内,盒体满绘花卉与花鸟纹,并罩褐红色透明漆料。

珍珠装饰的僧冠故宫博物院藏

清代皇家马鞍上装饰的珍珠

马鞍侧面

清代皇家马鞍上装饰的珍珠

清代皇家马鞍上装饰的珍珠

清代珍珠六弥勒佛蚌壳旧金山亚洲艺术博物馆藏

六、西方文化中的珍珠

珍珠一直以来都是西方皇室贵族的专属品,17世纪之前,珍珠一直引领着全球的时尚潮流。珍珠是唯一不需要加工、自然天成的珠宝,代表着富贵、智慧、典雅。有别于钻石的艳丽,散发着与众不同的、脱俗的气质光华。

中世纪之前的珠宝配搭理念中,皇室的珠宝是经常用钻石、红蓝宝石配珍珠,皇冠上的重要珠宝通常是珍珠。1530年之后,欧洲开始了所谓的珍珠时代,许多国家立法如何使用珍珠。1612年,英国王室就立法规定:除王室外,一般贵族、专家、学者、博士及其夫人不得穿带镶有珍珠的服饰、首饰。在欧洲的10世纪,珍珠是男性的专属,主要被装饰在王冠上、国王宝座上、教皇权杖上、皇家宗教饰品上,以及剑柄上。10世纪之后,欧洲贵族妇女习惯在重大场合上用珍珠装扮自己。

古罗马时期,只有帝王、达官显贵才能佩戴珍珠,其他人严禁使用。罗马共和国早期,佩戴珍珠是绝对的时尚,经常有人从头到脚用珍珠、祖母绿装饰。古罗马科学家曾在《自然史》中提及:”仅珍珠一项古罗马帝国就需每年支付1亿银币给印度、中国、阿拉伯国家。”古罗马人喜欢将珍珠镶嵌在黄金上。波斯王室曾经也是珍珠的喜爱群体,据说,7世纪的波斯王库斯老二世,有一个纯金打造的王冠,上面镶嵌这麻雀蛋大小的珍珠!

1837年维多利亚女王时期设计制作的“圣爱德华王冠”

伊丽莎白一世与她的珍珠饰品

当年的伊丽莎白一世,买珍珠是以“褰”为单位进行购买的,珍珠耳环是其最爱,丝绸衣服上也镶满珍珠.…总之伊丽莎白时期是珍珠的风尚顶峰,帽饰、耳饰、项饰以及衣着装饰,都是以珍珠为主,再用其他珠宝来陪衬。

西方油画中戴珍珠项链的贵妇

1913年,奥地利女大公Archduchess Marie Valerie 钻石珍珠皇冠

这顶王冠被很多人称为“珍珠泪”,就是因为上面的珍珠形似眼泪,而其最著名的佩戴者就是威尔士王妃戴安娜。

欧洲十八世纪后半叶镀金嵌珐瑯珠宝鼻烟盒台北故宫博物院

雕多色金椭圆掀盖盒(与故珐998为一对),盖镶珍珠与红色玻璃一周,内嵌画孔雀珐瑯片,以红、金、绿三色刻金箔装饰(paillon)孔雀尾,背景为刻暗花蓝色透明珐瑯以及盒侧边雕乐器与花卉纹,底亦雕花装饰,装饰图样皆左右对称。以画珐瑯风格与配色,可能为瑞士制作。

英国或瑞士约1835年 金胎画珐瑯嵌珠镶表鼻烟盒 台北故宫博物院

八方上掀盒,盒盖四周浅蓝色珐瑯嵌珍珠为饰,中央嵌表周围亦嵌珍珠,两旁有镶钻三臂环型摆轮,盖面为蓝色透明珐瑯为地,并有红、金、绿三色刻金箔珐瑯装饰花串,盒壁、与盒底以相同手法装饰,外圈浅蓝色珐瑯,以透明蓝色珐瑯为地,长边有三色刻金箔珐瑯花边,盒的短边则以花瓶底嵌珍珠装饰。底部以刻金箔珐瑯花边,中间为花篮。就整体风格可能是瑞士制作或受其影响,有英国1835年伦敦赋税戳记。

八、结语

其实看似繁荣的珍珠贸易,更像是采珠者的噩梦。一直到宋朝时期才有了人工养殖珍珠的出现,但仍有这大部分人从事着采珠工作,其实对于这些人来说采珠已经成为了祖祖辈辈就传下来的事业,也是他们赖以生活的根本。珍珠行业已经在我国有几千年的历史,人们所看到的也更多的是它表面的光鲜,一件商品想要在市面上流通就必须有着大量的原材料,珍珠贸易所达成的成就从根上也离不开这些生活在最底层的采珠者,如果没有他们可能很多珍贵的历史文物都不会出现在我们的视野当中,但这些珍贵的文物背后蕴含的更多的是我们看不到的血和泪,也正是这些血和泪筑成了中国古代对珍珠的采集贸易史。希望本文可以让我们对中国古代珍珠艺术品及其背后蕴含的历史与文化有全面的了解。

本文藏品来源于北京故宫博物院、台北故宫博物院、中国国家博物馆、浙江省博物馆、陕西考古博物馆、苏州博物馆、扬州博物馆、美国旧金山亚洲艺术博物馆等馆官网及王晖等朋友的朋友圈,在此一并致谢!

石超,江苏泗阳人。浙江省博物馆副研究馆员,参加工作十七年来,主要从事中国古代工艺美术品的研究和展览工作。主编《错彩镂金一浙江出土金银器》,《霓裳银装一浙江畲族服饰》等书,发表《吴越国金银器初步研究》、《浙江出土金银器概述》、《浙江省博物馆藏雕漆器》、《中国古代的螺钿漆器》、《从琴学问答看杨宗稷的琴学思想》、《运用现代科技手段研究唐琴斫制工艺》、《彩凤鸣岐琴铭文解读》等金银器、漆器、古琴等研究论文十余篇。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |