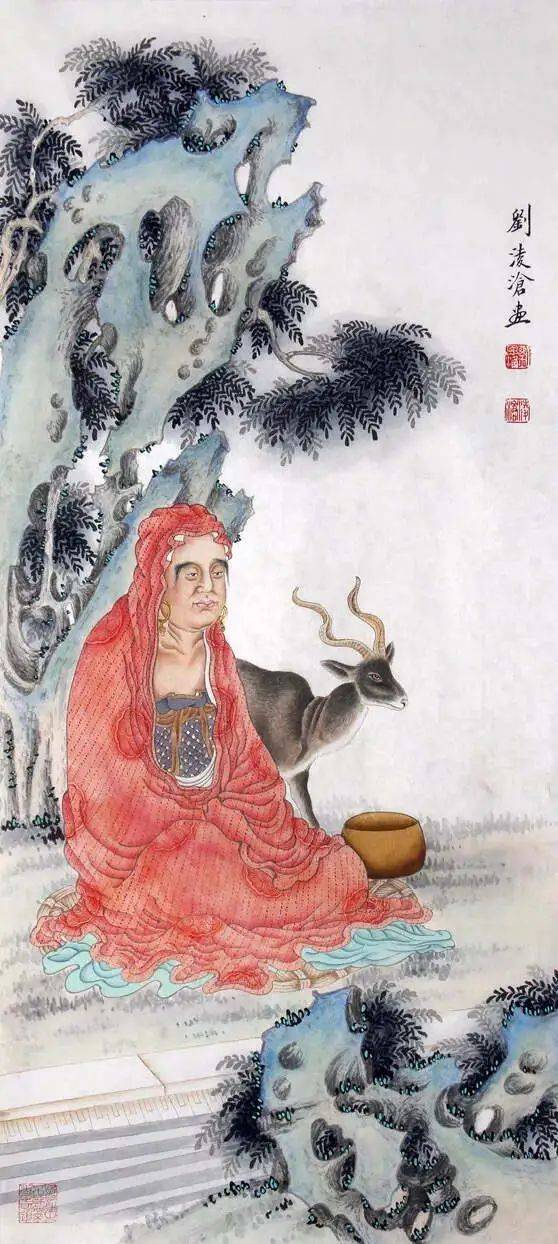

刘凌沧

1908年,刘凌沧出生于河北固安一个普通家庭,本名刘恩涵。那个风雨飘摇的年代,艺术教育尚未普及,民间画工的师徒传承成为许多艺术爱好者踏入绘画之门的起点。刘凌沧的艺术启蒙便始于民间画工的言传身教,童年时随民间画工学画的经历,让他早早接触到传统绘画的实用功能与表现技法。无论是年画中的吉祥图案,还是庙宇里的宗教壁画,民间艺术中鲜活的造型、浓郁的色彩与质朴的情感,都深深烙印在他的艺术记忆中。这段经历赋予他的不仅是熟练的绘画技巧,更有一种贴近生活、服务大众的艺术态度,这种态度贯穿了他的整个艺术生涯。

年轻时的刘凌沧

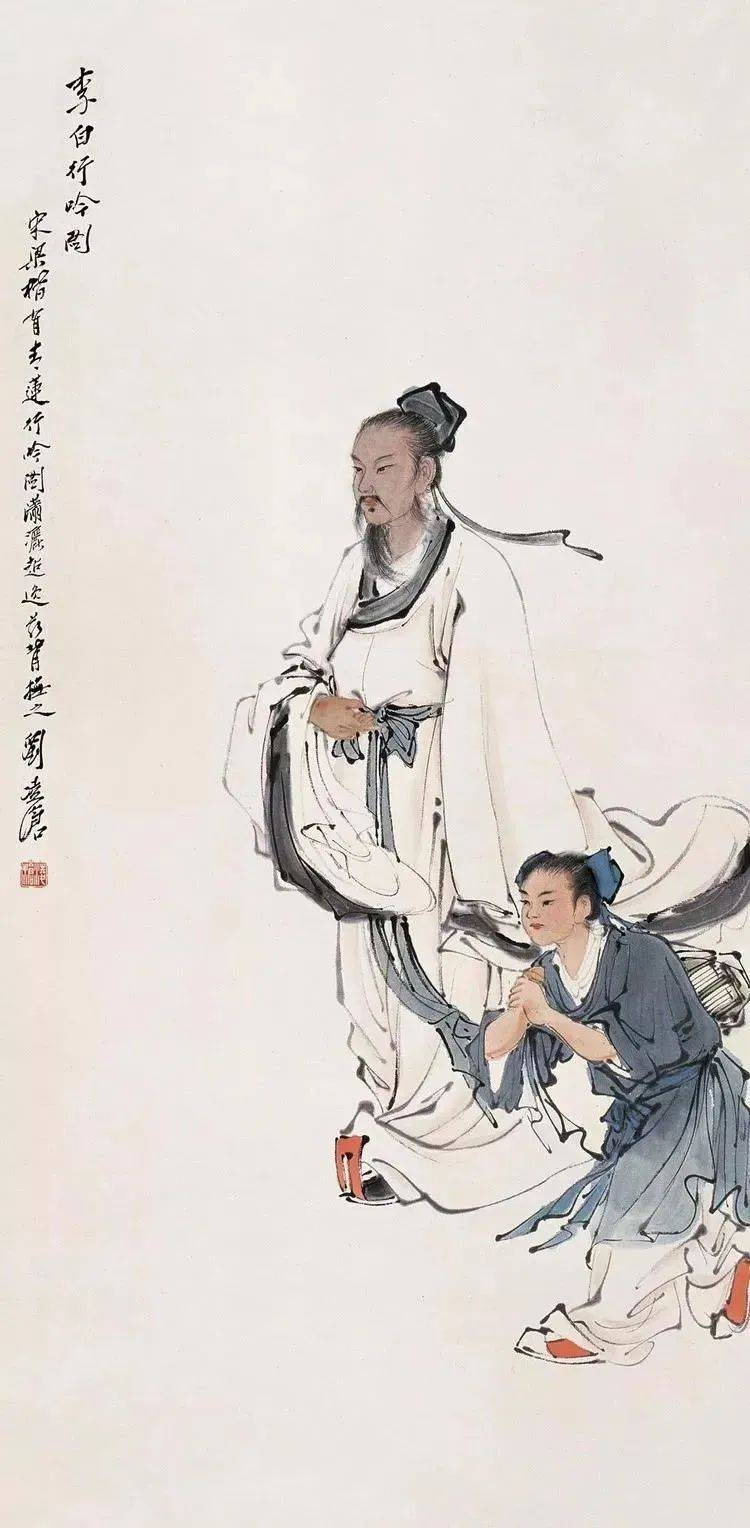

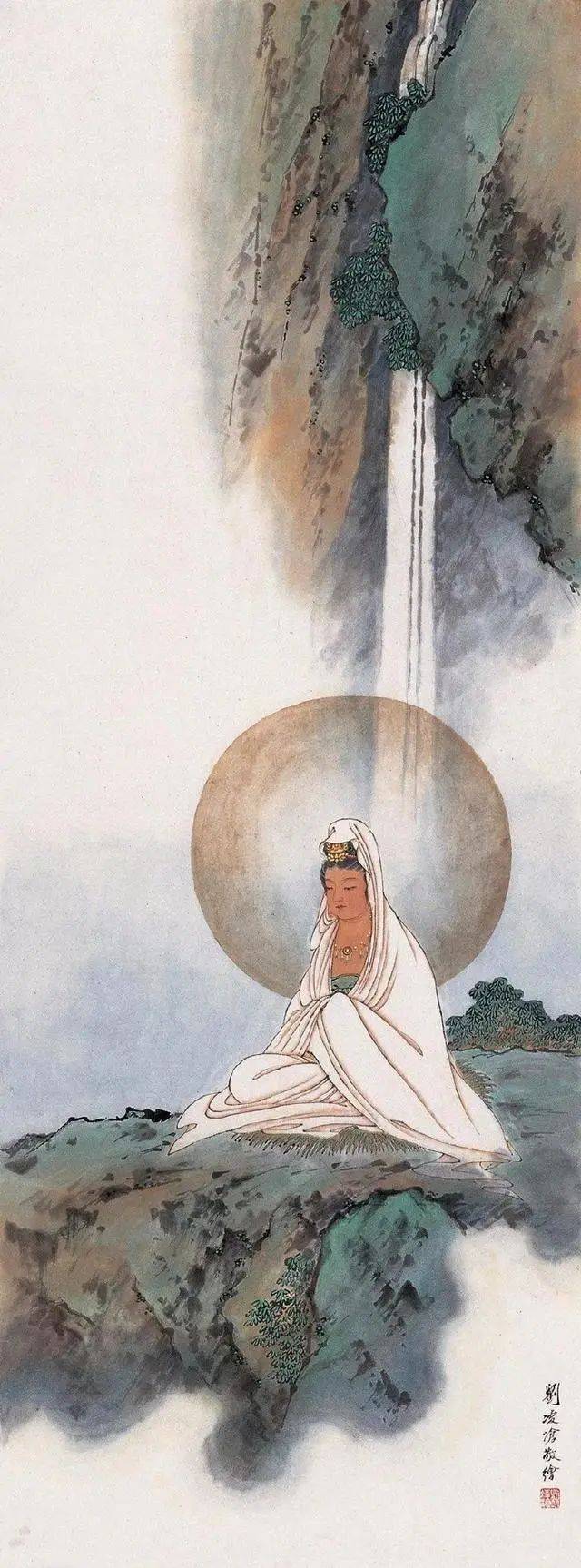

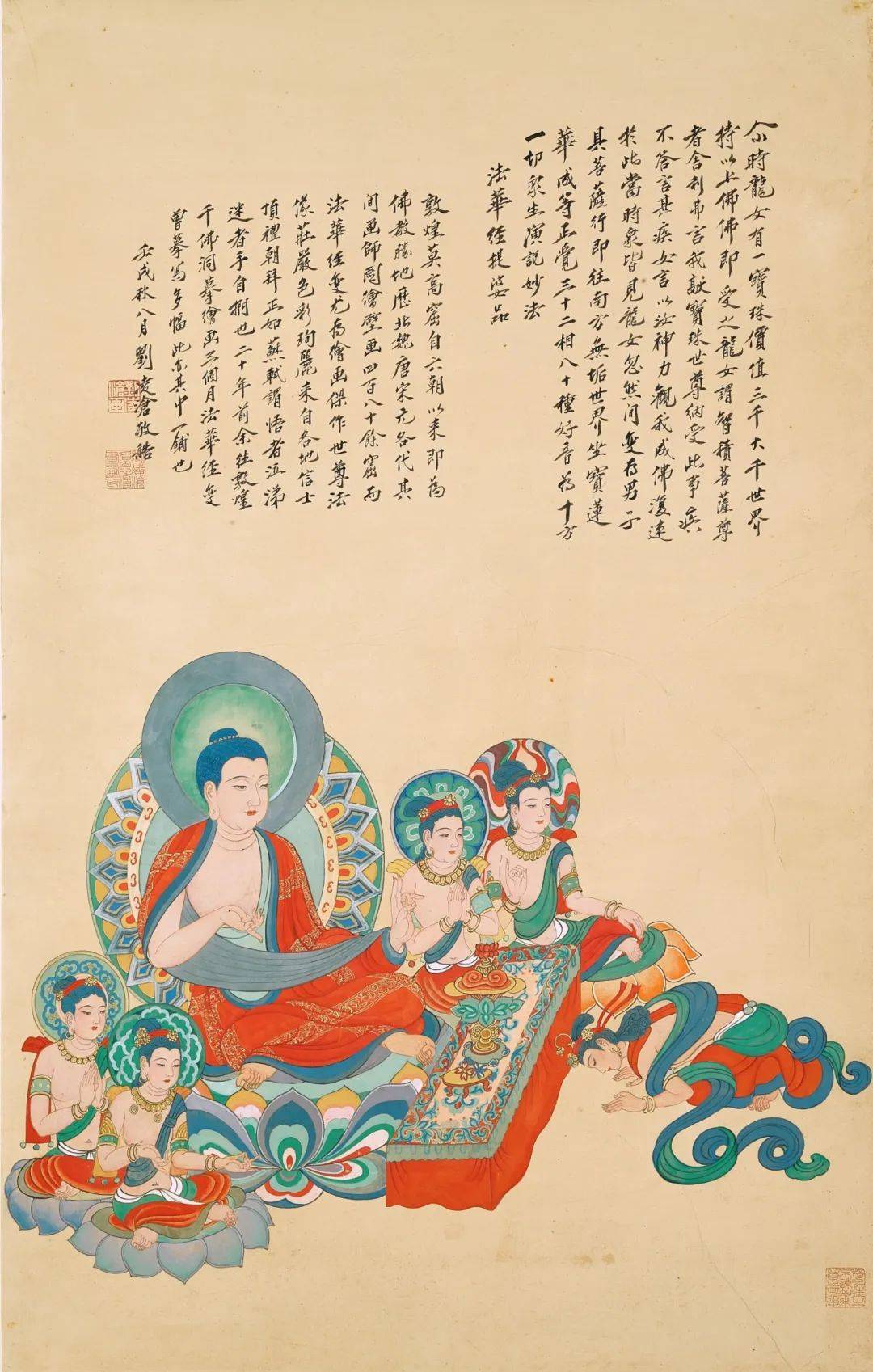

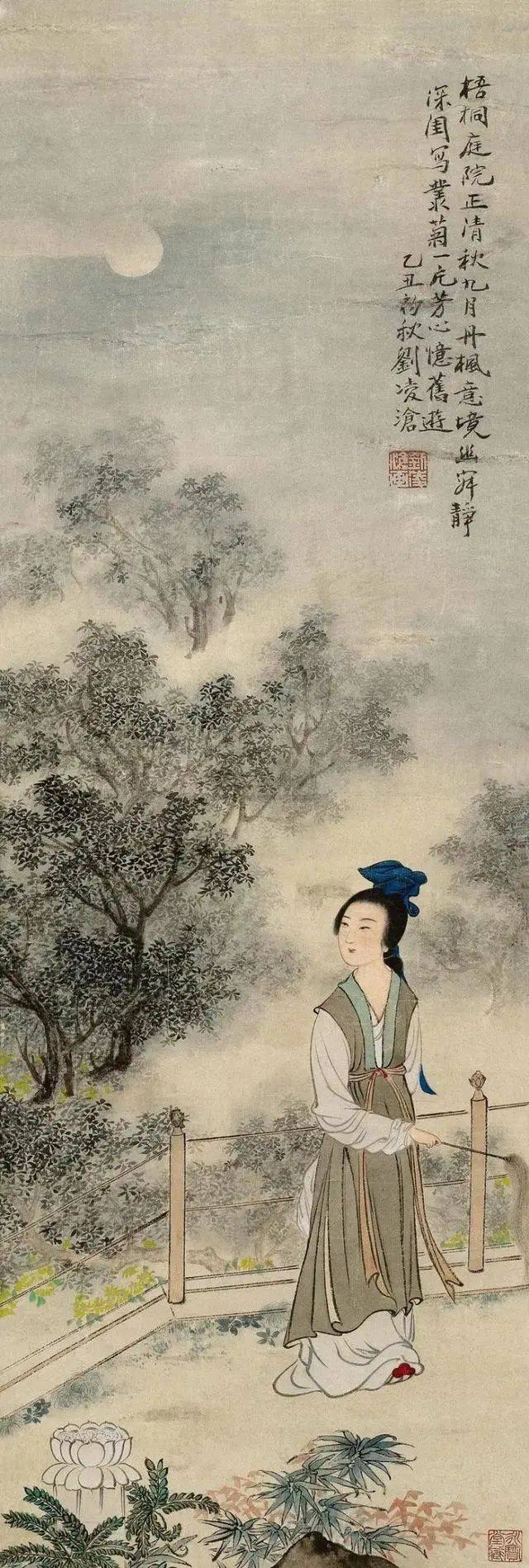

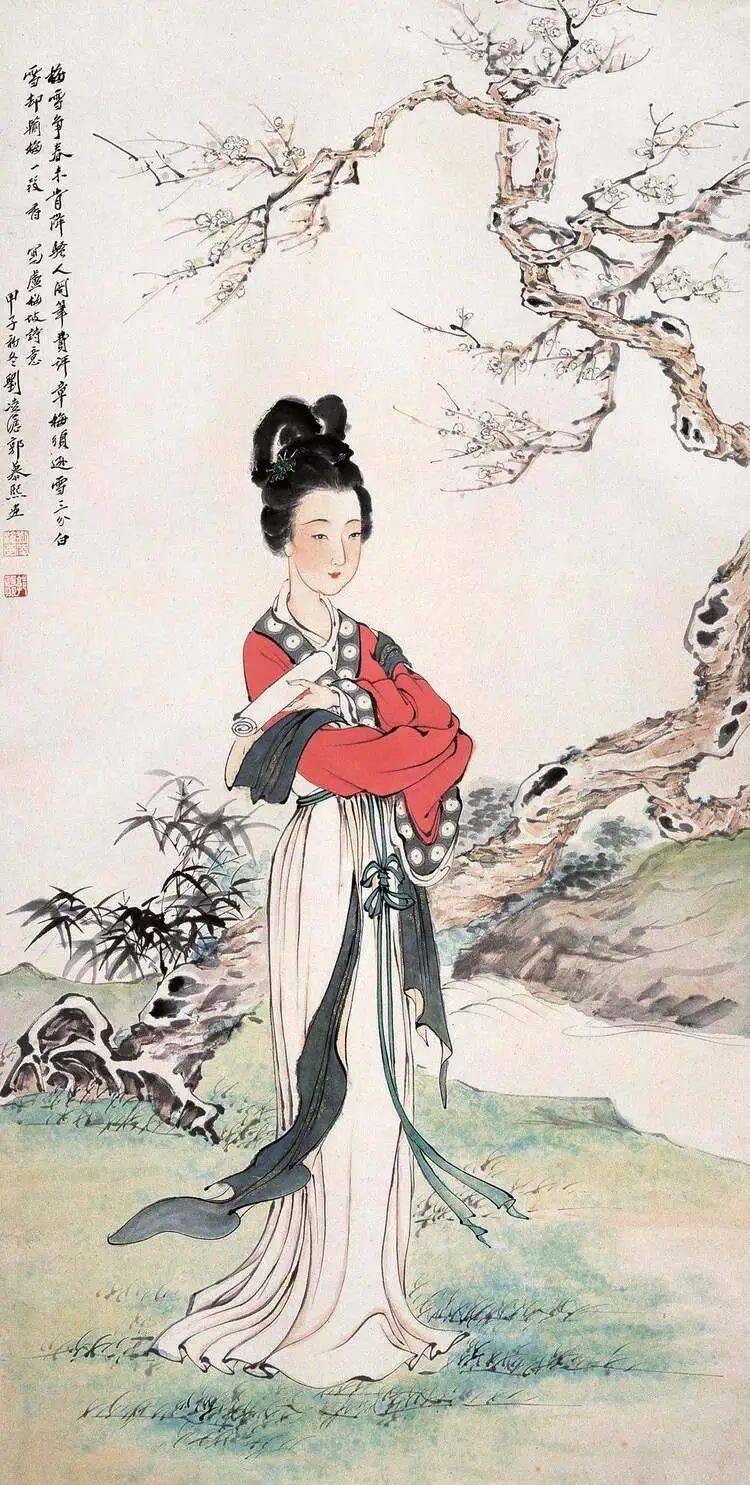

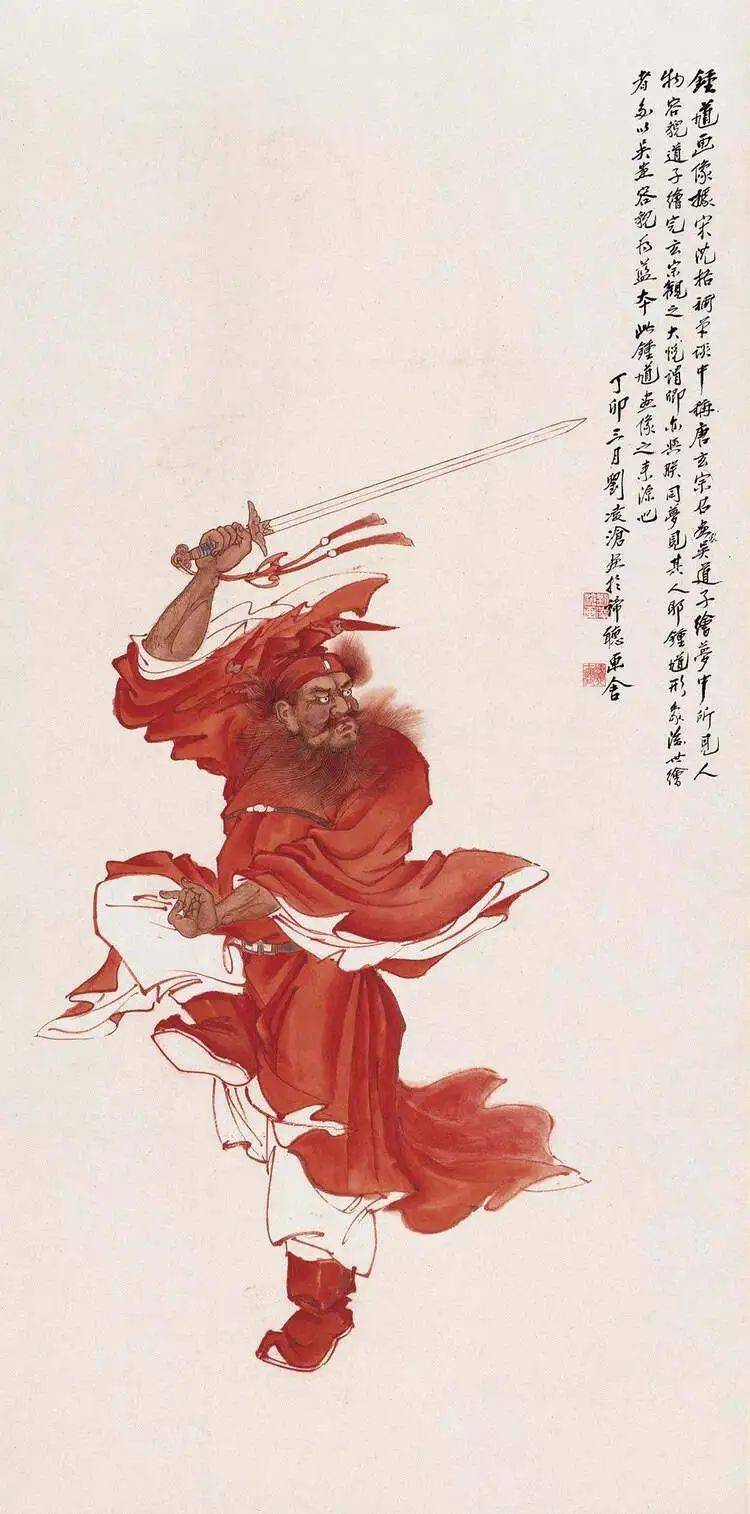

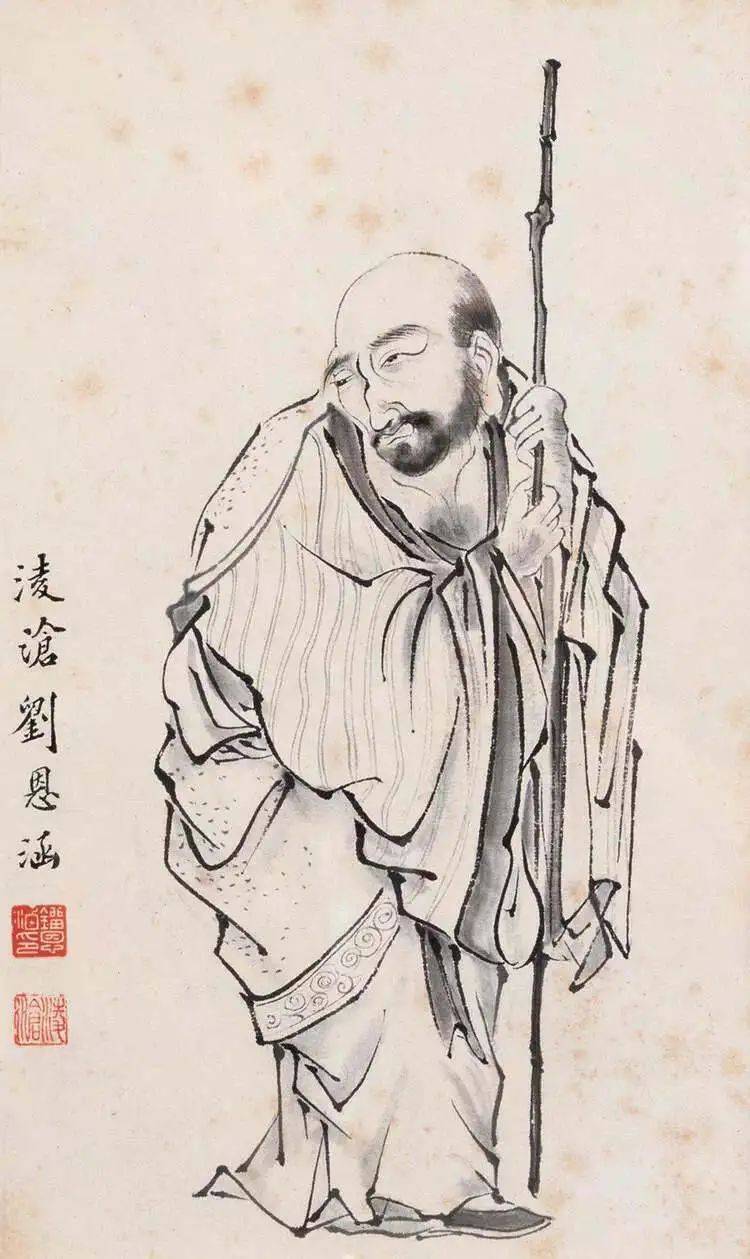

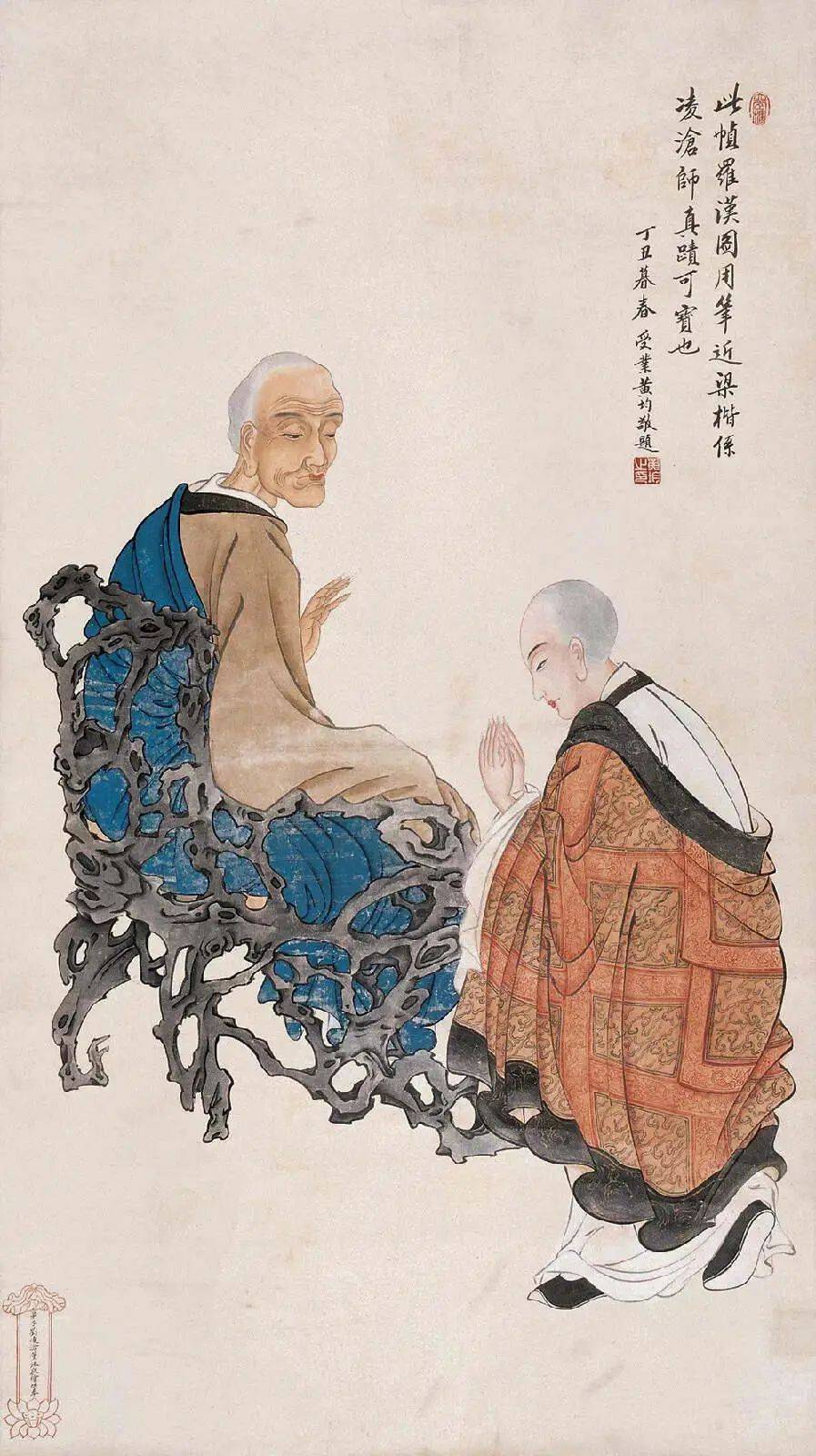

1926年,18岁的刘凌沧怀揣着对艺术的向往来到北京,考入中国画学研究会,有幸师从徐燕荪、管平湖两位名家学习工笔重彩人物画。这是他艺术生涯的重要转折点,标志着他从民间画工的自学走向学院派的系统训练。徐燕荪作为清末民初工笔人物画的代表人物,擅长历史人物与仕女画,其作品线条流畅、设色典雅;管平湖则精于古琴与绘画,画风古朴苍劲,尤擅山水与人物。在两位名师的指导下,刘凌沧系统研习了唐宋以来的工笔重彩传统,从《簪花仕女图》的雍容华贵到《韩熙载夜宴图》的细腻传神,从吴道子的"吴带当风"到李公麟的白描技法,他一一临摹体悟,在传统笔墨的法度中锤炼基本功。这段严格的训练让他打下了坚实的传统功底,也培养了他对工笔重彩艺术的敬畏之心。

年轻时的刘凌沧

值得一提的是,"凌沧"二字为徐世昌总统所赐,这不仅是对他青年时期艺术才华的肯定,更仿佛预示了他日后在艺术海洋中乘风破浪的人生轨迹。获得赐字后,他便以"凌沧"为字,此后"刘凌沧"之名逐渐取代本名,成为中国美术界一个响亮的符号。

刘凌沧

在中国画学研究会学习期间,刘凌沧并未局限于单一的传统技法学习,而是主动拓宽艺术视野。他考入北平艺术专科学校,接受更全面的美术教育,同时开始从事绘画创作,并兼任《艺林旬刊》《艺林月刊》编辑。编辑工作让他有机会接触到大量历代绘画珍品与美术文献,得以深入研究中国绘画的发展脉络与理论体系;而与美术界同仁的频繁交流,则让他及时了解艺术动态,吸收新的艺术理念。这种"创作+研究+编辑"的多元经历,使他的艺术认知远超单纯的技法层面,形成了兼具实践能力与理论素养的学术品格。

刘凌沧

从民间画工的学徒到学院派的高徒,从绘画创作者到美术编辑,刘凌沧早期的艺术经历呈现出多元融合的特点。民间艺术的质朴、学院教育的规范、编辑工作的博识,共同淬炼出他扎实而全面的艺术根基,为他日后成为工笔重彩人物画的集大成者奠定了坚实基础。

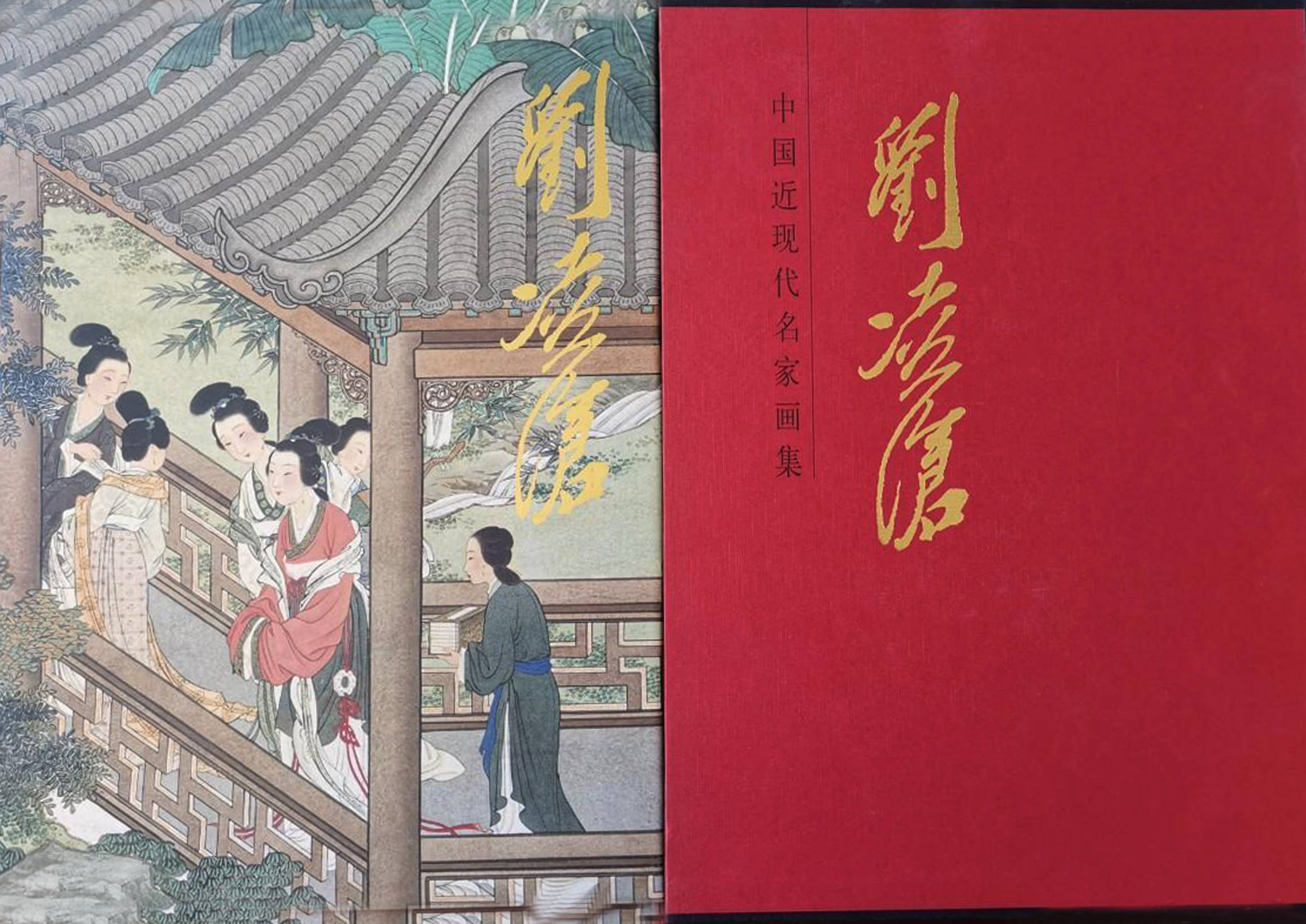

中国近现代名家画集—刘凌沧

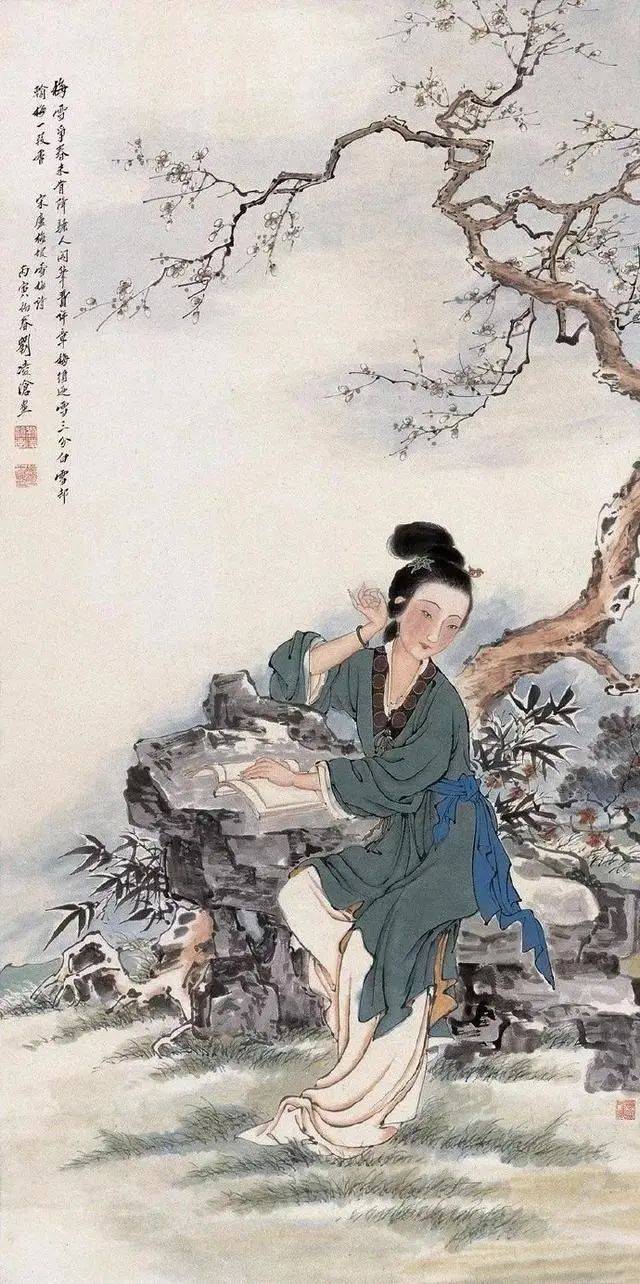

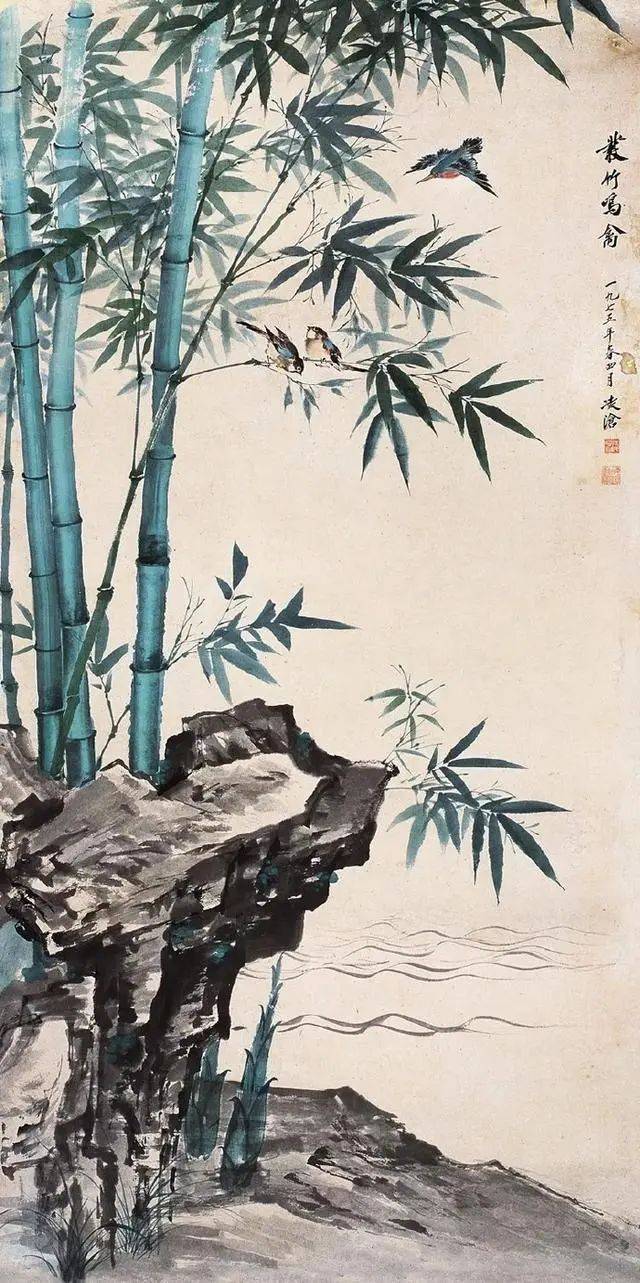

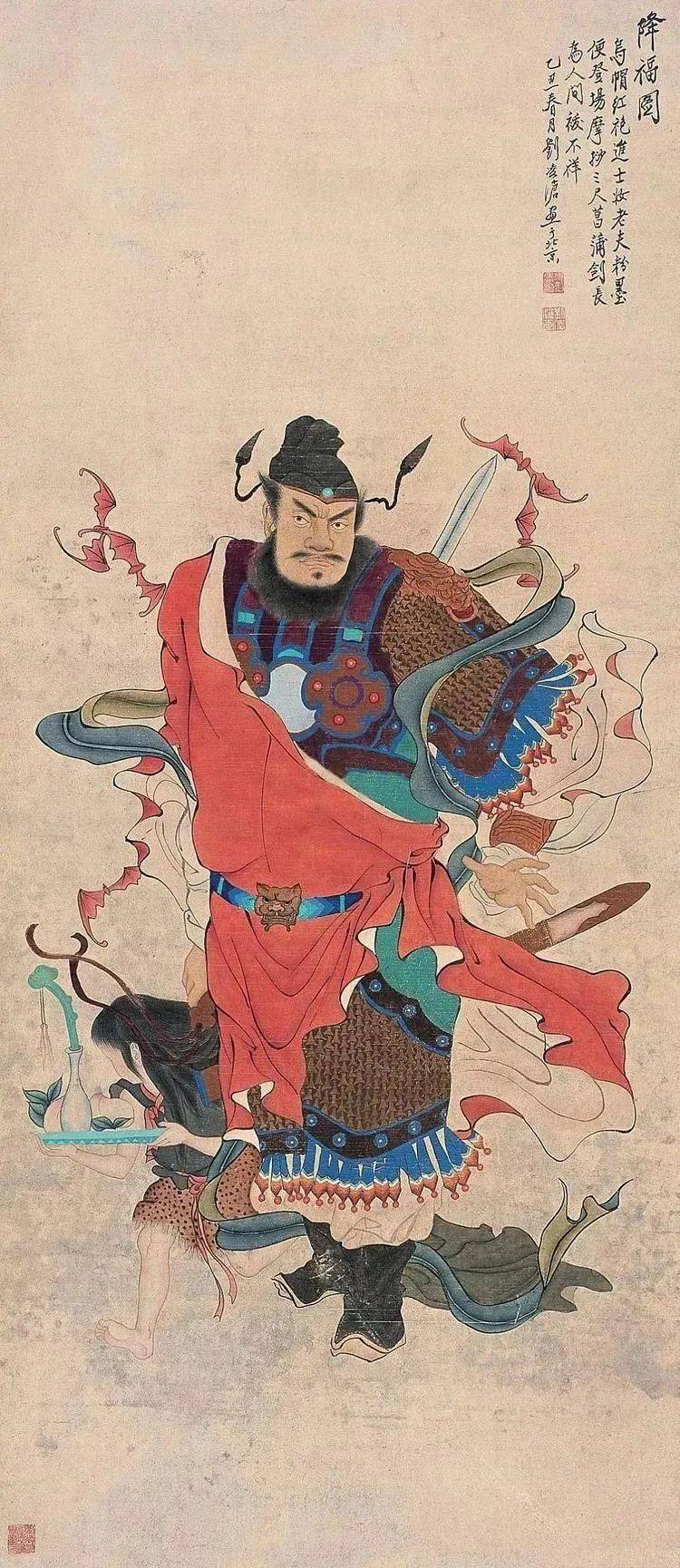

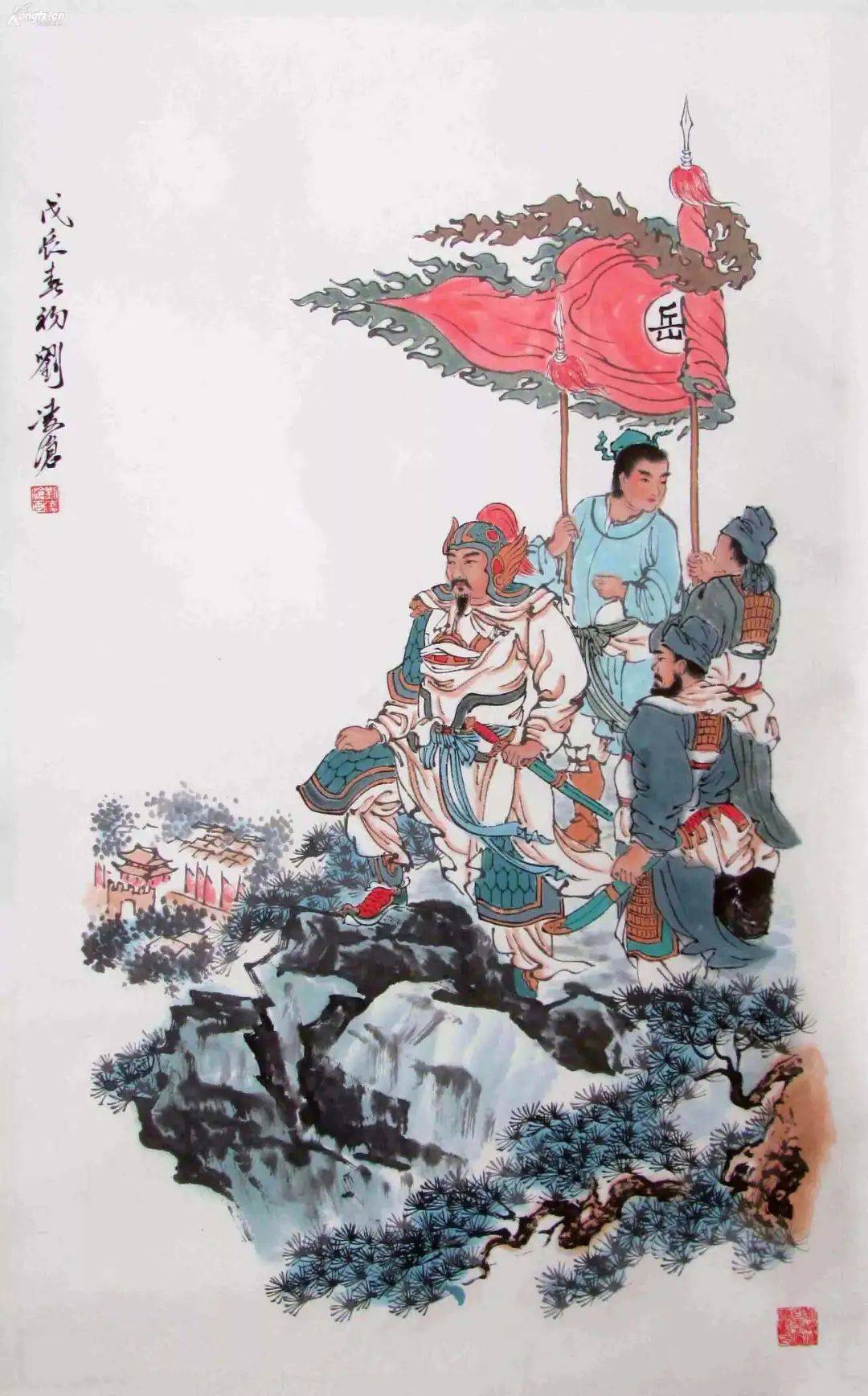

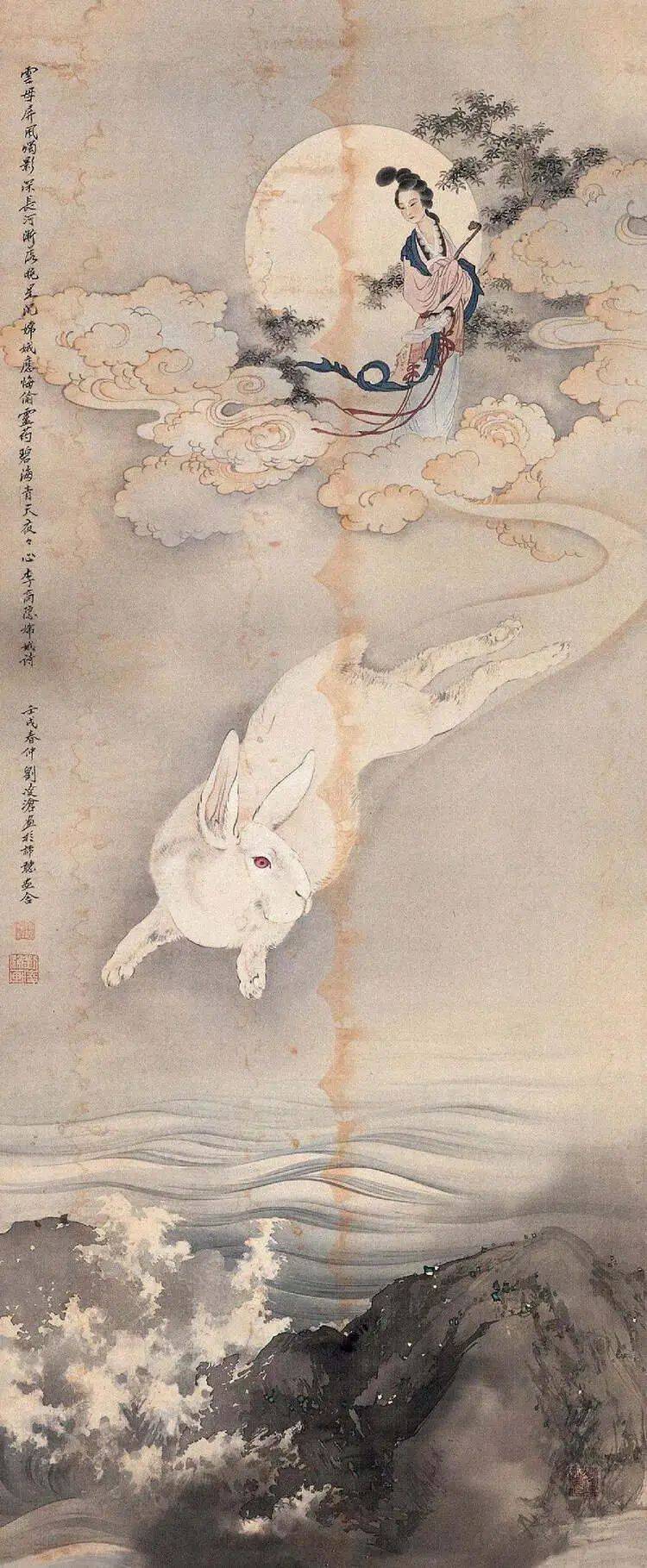

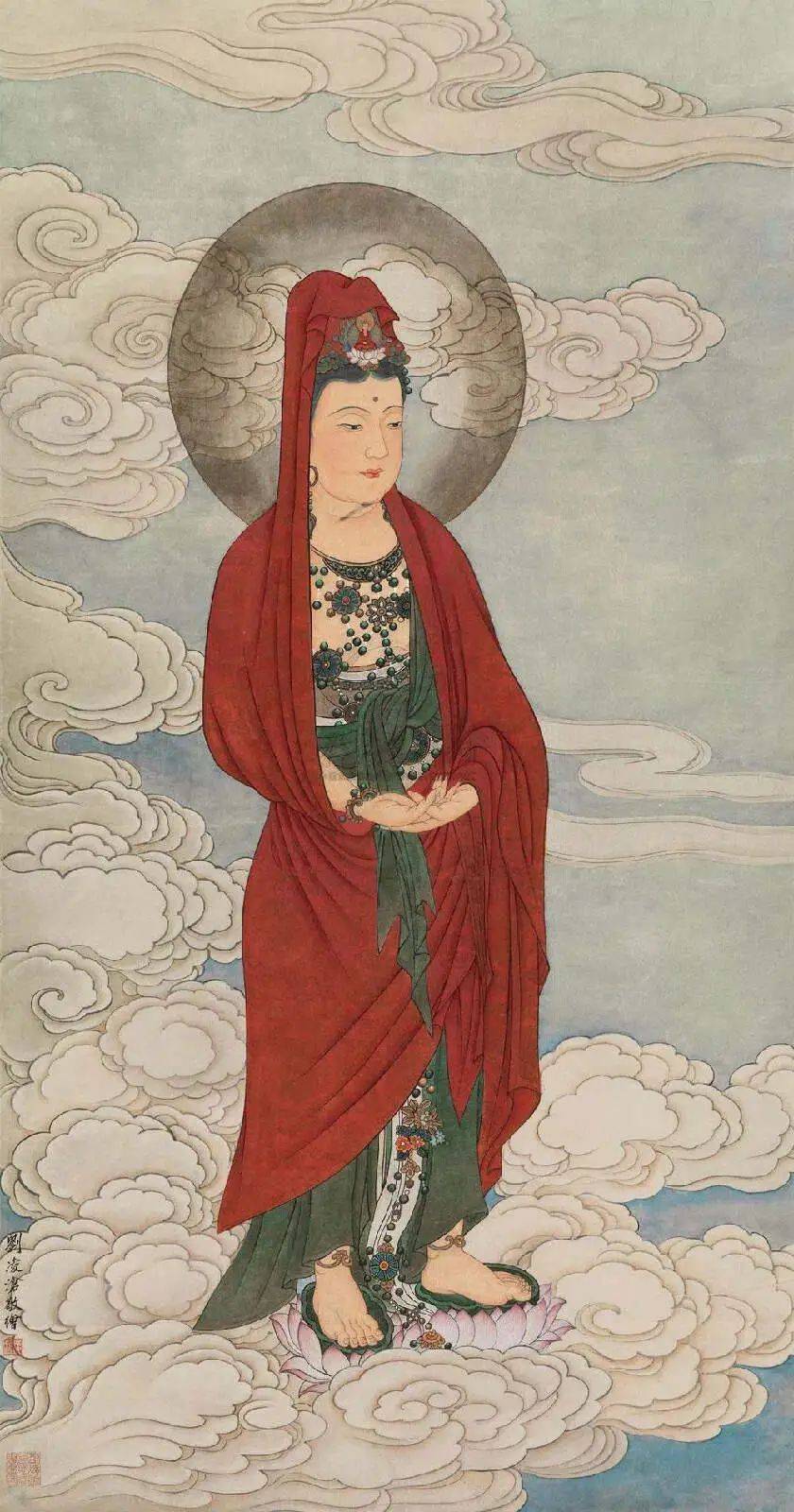

工笔重彩人物画自古以来便是表现历史与传说的重要载体,刘凌沧继承了这一传统,将创作重心放在古典历史画与仕女画领域,以笔墨为史笔,在画布上再现波澜壮阔的历史场景,塑造栩栩如生的历史人物。他的作品不仅具有高超的艺术水准,更蕴含着深刻的历史意识与时代精神,成为连接传统与现代的艺术桥梁。

作者:张占峰

张占峰,生于北京,现任北京走近画家编辑部主编,是中国书画艺术领域颇具影响力的资深编辑与研究者。多年来,他在美术评论领域颇有建树。他深耕此域,笔耕不辍,曾为诸多美术名家撰写评论文章,篇数颇丰。其评论既具专业洞察,又能精准捕捉作品特质,在业内积累了一定影响,是美术评论界值得关注的研究者。 以专业视角与深厚积淀,在艺术出版界形成了独特的学术风格与行业影响力。其职业生涯以艺术出版为核心阵地,深耕细作多年。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |