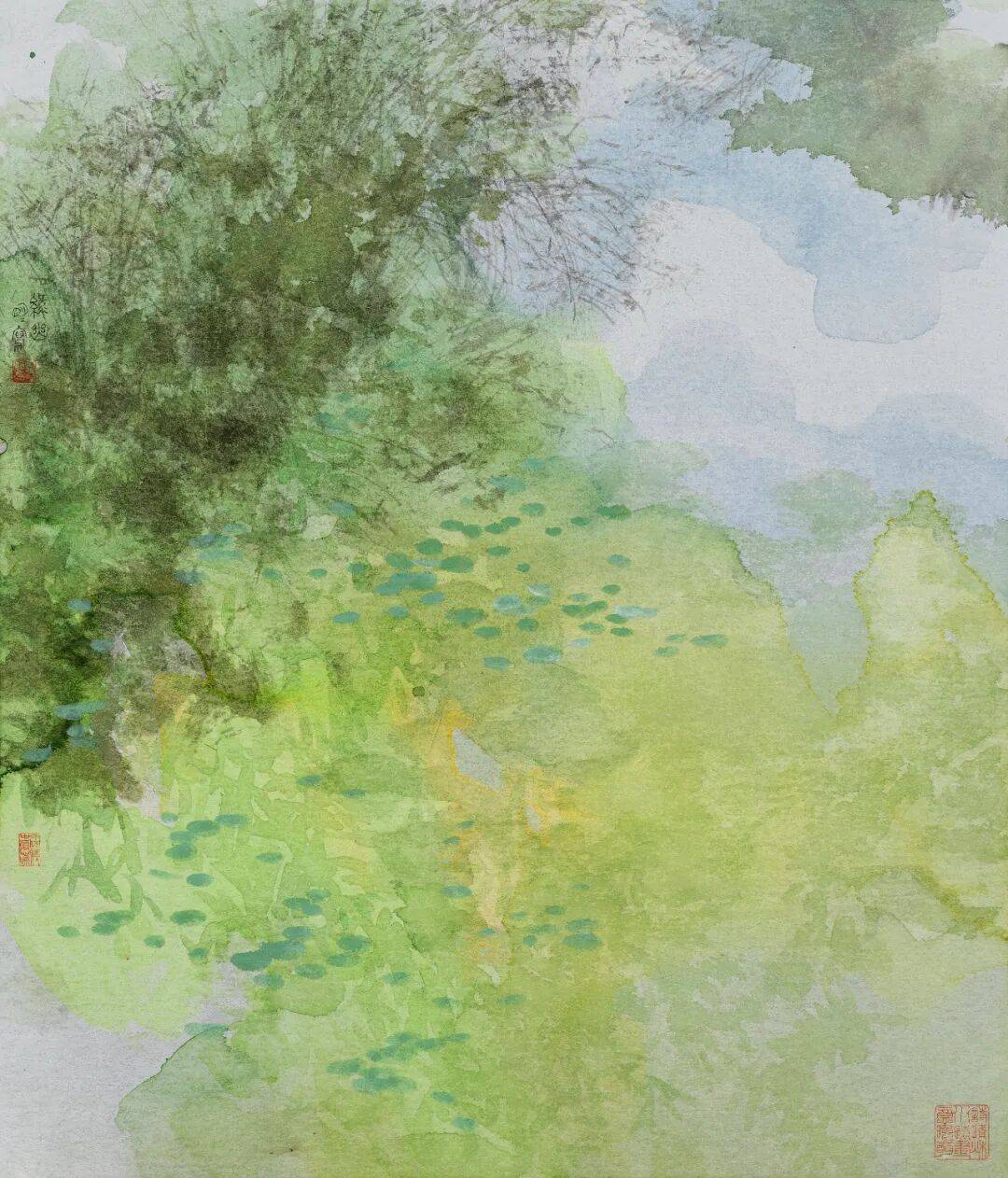

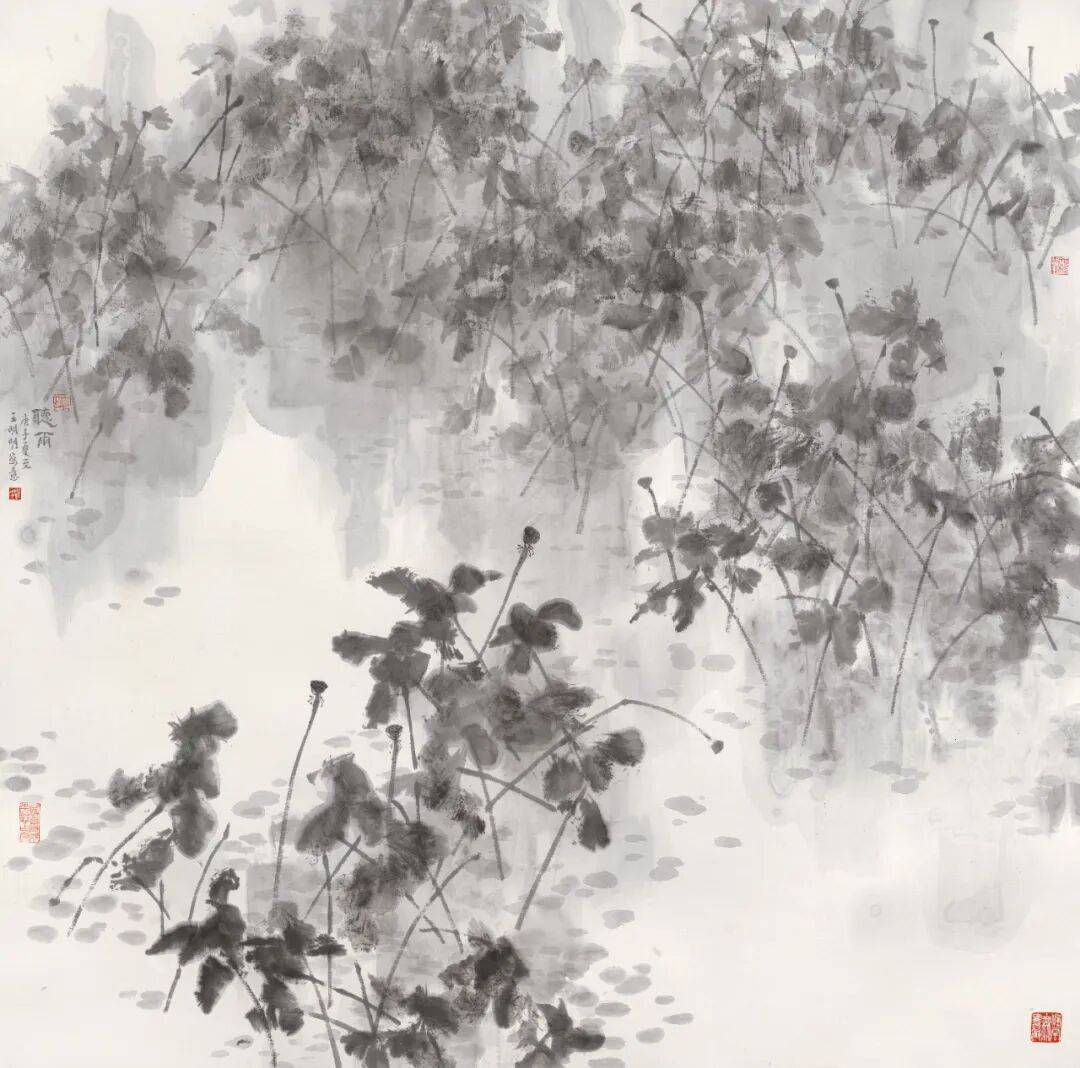

绿幽 52.5cm×45cm2023

这种创作模式的优势是显而易见的,它为画家提供了系统化探索的可能,让他们的思绪得以像交响乐般层层展开。对主题与思想的深入挖掘,既让作品的连贯表达更具凝聚力,又利于艺术家构建个人艺术体系,还便于展览与传播,使观众与市场形成认知记忆点。同时,这一做法的挑战性也很突出,有创意枯竭与自我重复的风险,十分考验画家在众多题材中的提炼能力,以及在同一主题下有感而发的表现能力。王明明自然对这个问题有着清醒的认识。他研究董其昌,发现其对南宗传统的追溯与思考是在仿古系列中实现的,纪游与文人意趣系列则为他形成禅宗思想做了重要的铺垫。齐白石的作品虽然系列“界限”分明,但始终围绕“师法自然”与“抒发性灵”展开,以质朴的视角将生活转化为艺术,既保留了传统笔墨的韵味,又注入了民间艺术的鲜活气息,形成了雅俗共赏的独特艺术体系。“系列化”的创作不仅体现了题材的丰富性,更彰显了齐白石对“真、善、美”的永恒追求。这些对王明明都有启发,他亦在自己的作品中加以借鉴。

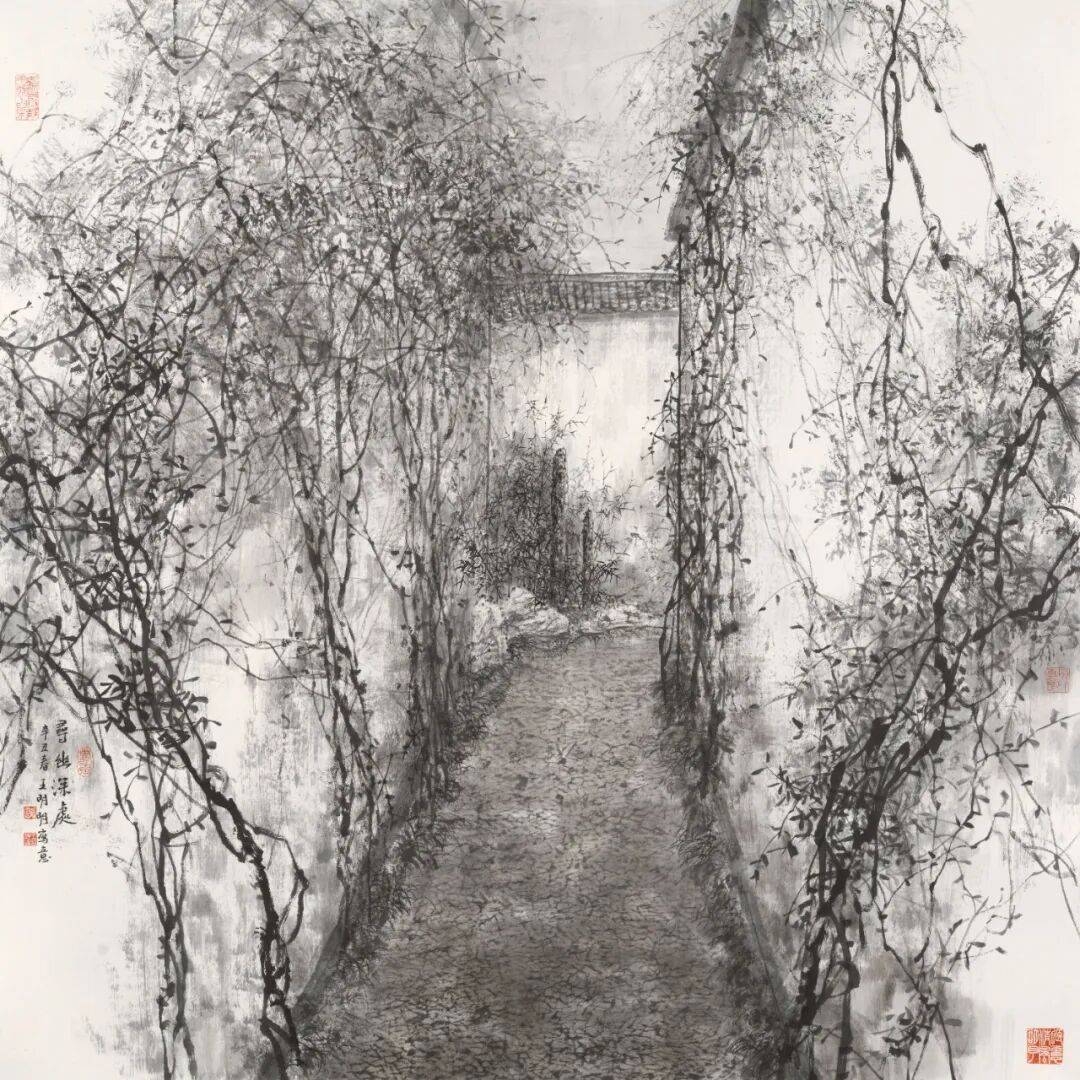

寻幽深处 123cm×123cm

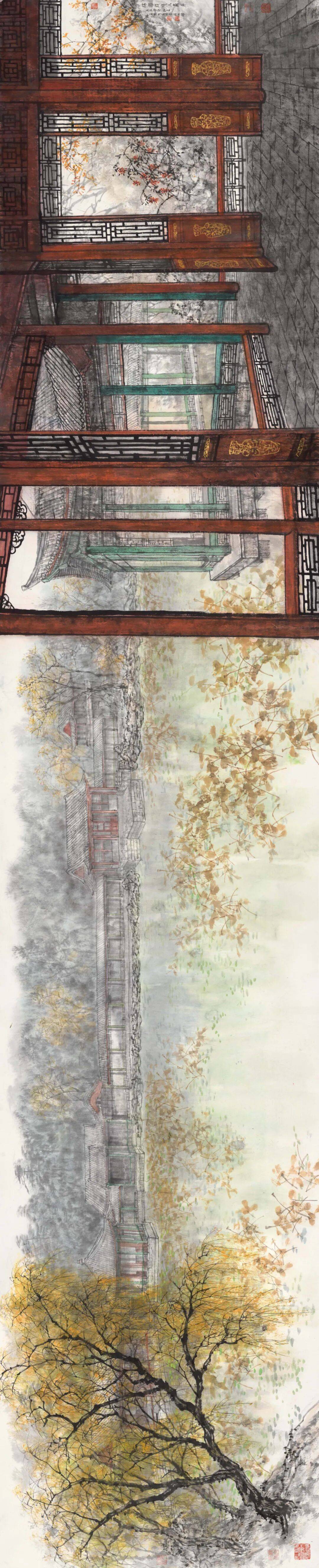

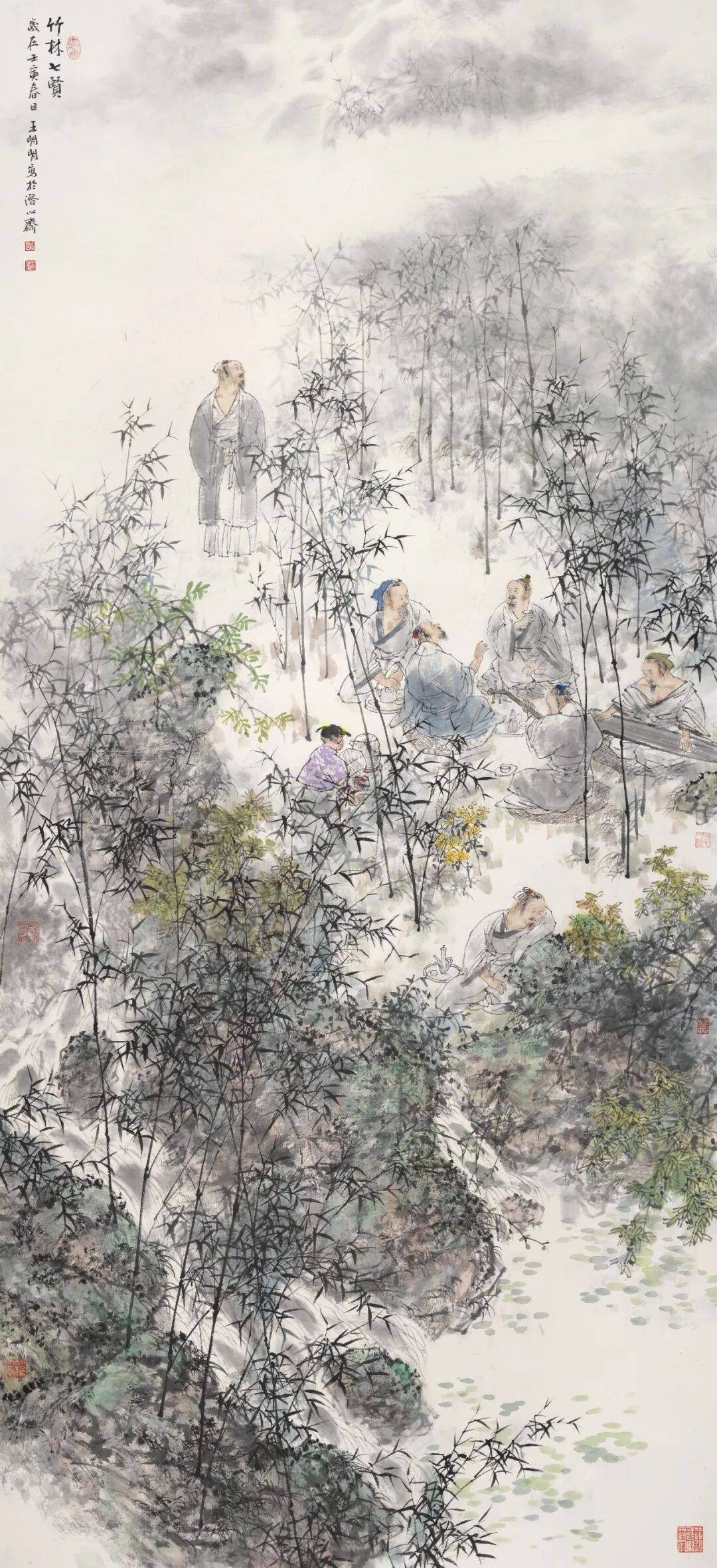

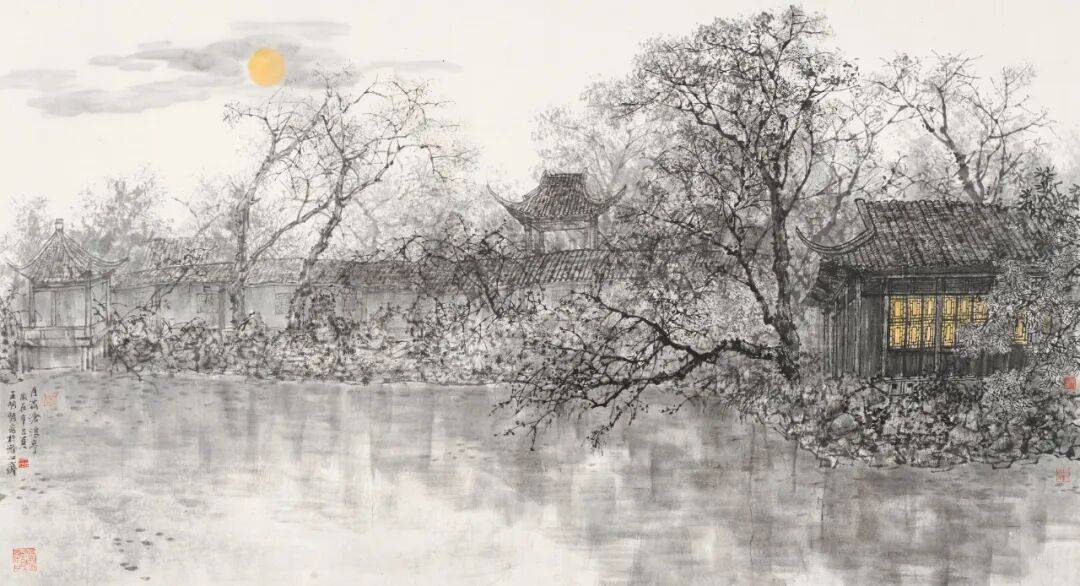

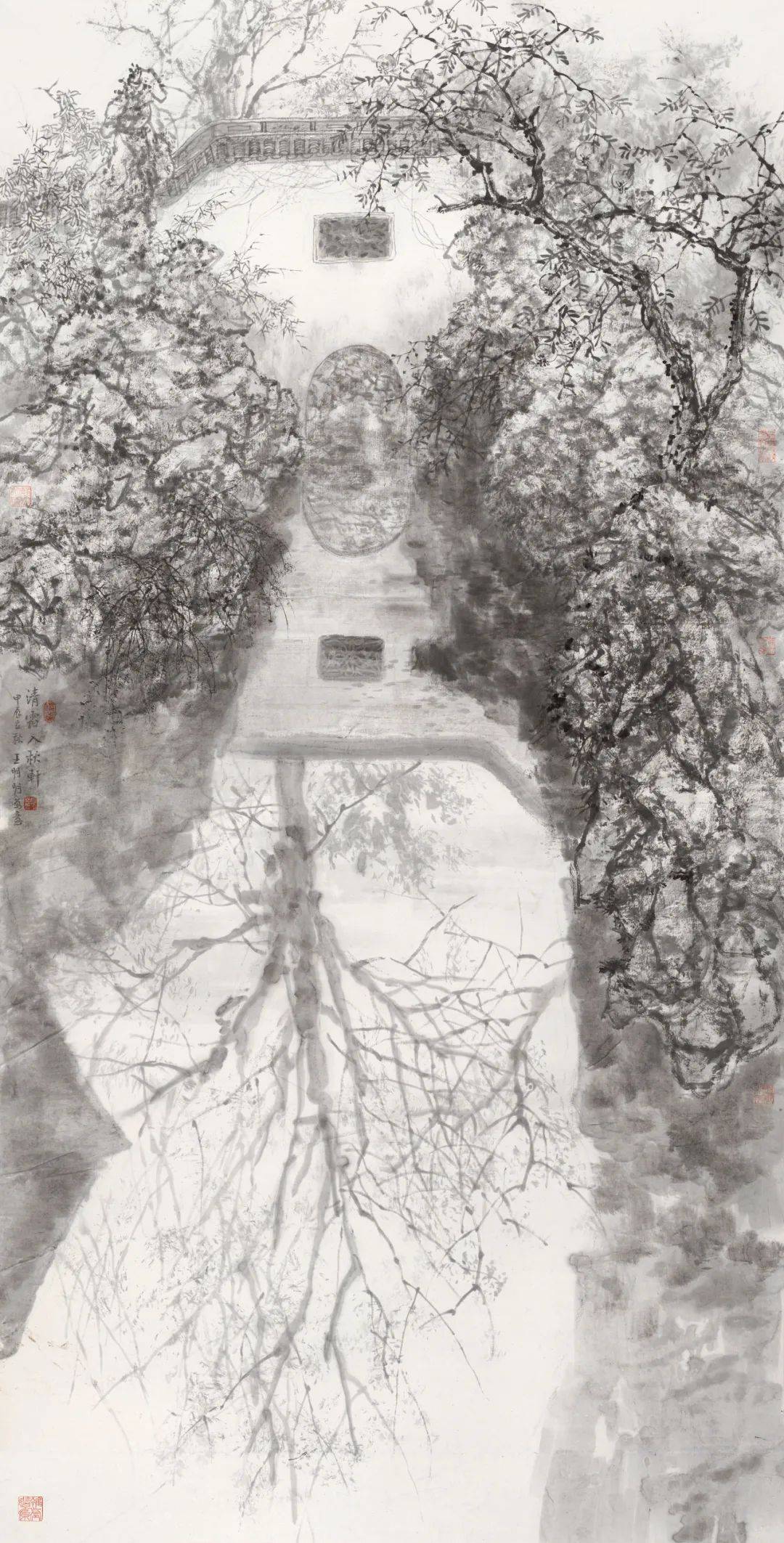

王明明的“怀古寄情”手卷系列作品创作时间跨度二十余年,《古诗意画百开册页》创作历时十三年,他对古诗意画题材的表现四十年来从未间断。从这些作品间的鲜明变化与起伏中可见,他并不是简单地重复自己,而是在这一过程中找到了关于中国书画形而上美学规律中诸多问题的答案。这些问题包括:艺术修养是如何转化到创作中的?书法与绘画二者的必然联系究竟在哪里?唯道集虚的艺术境界是如何产生的?如何进入中国画的传统法度中得其妙理?如何打破题材的束缚,并在感悟大自然美妙的同时,放弃固有的表现形式,从而解放自我……“中国古典园林”系列则可视为王明明在创作上的思考及几十年实践的果实。与之前的作品相比较,这一系列有着非常明显的不同:第一,规格上的多样化。《兰亭雅集图》《竹林七贤》采用的是常规竖幅;《园色苍寒酿雪天》《寒日清影》采用常规横幅;《清露》《听雨》则用斗方的形式;《四时园境》《报春》采用了传统手卷的形式。第二,表现手法愈加灵活。《清露摇落满园秋》《松林漫步》为细笔小写,一片画境诗心;《紫旭堆秀山》《秋寂》精雕细琢,格物抒情;《晓霜清韵》《清宵听雨》笔酣墨妙,畅然文心;《空寂》《暮雨》泼染挥写,解衣般礴。其中,有水墨的纯粹,也有重彩、泼色的浓烈。第三,构图上的多变。《醉翁亭同乐图》《西园雅集图》《兰亭雅集图》用传统中国画图式;《寻幽深处》等用西画的现代图式;《满园诗境入画屏》《雪映雅堂》则更大胆地使用了设计学的构成、分割手法。由此可见他在驾驭同一主题时的灵活性—根据自我灵感及表现对象的变化,在形式和方法上随之而变,呈现出丰富多彩、自由自如的特点。

满园诗境入画屏 101×496.5cm 2023

万变不离其宗,在几十年的艺术创作中,王明明一直在总结归纳中国画有别于其他画种的特有基因。他说:“我毕生的艺术追求在于雅俗共赏,希望能让更多来自不同文化背景的人们理解并产生共鸣。我从不简单地追求艺术上的标新立异。如果单纯在新奇上下功夫,那么很可能会带来感官刺激后的食之无味。我崇尚的是平中见奇,平淡中的不平淡。中国画需要远观得体、近看有味,笔精墨妙地表现出中国意境。”

竹林七贤 231.5cm×105.5cm 2022

画史上还有一批在画学上有巨大贡献的画家。宋徽宗鼓励宫廷画家们多在“自然”与“心源”关系问题上进行探索,并将此提升为以“形似”为基、以“神似”为旨的花鸟画写生方法论,这种方法论历经近千年仍然没有过时。后来人物画的“写真传神”也是建立在这一理论基础上的。董其昌以禅宗为喻,提出了“南北宗论”,构建了文人画的“道统”谱系,深刻地塑造了明清以来的绘画审美范式,其背后折射的是中国传统社会中文人对雅文化的守护与重构,这被后世视为理解中国传统绘画的一把钥匙。石涛打破了董其昌“南北宗论”对笔墨程式的固化,主张绘画应回归创作者的主体精神与宇宙本源的统一,强调艺术的原发性与唯一性,并提出“古为今用”“笔墨当随时代”,强调艺术应反映当下的社会语境与个人体验,这一观点成为近现代中国画革新的理论先声。黄宾虹认同“南北宗论”,他比较注重作品的书写性,秉持南宗尚意显性的理念,但同时也心仪北宗博大雄浑的气象。于是,他从研究墨法入手,开始了综合南宗与北宗的尝试,后来,他的作品中所呈现的“五笔七墨”之法及“内美”“浑厚华滋”的画境,可视为黄宾虹这一努力所结的果实。上述画家在绘画实践上皆取得了非凡成就,他们的画学思想对中国画发展的贡献更是彪炳千秋。

空寂 52.5cm×45cm 2023

王明明曾言:“我亲历了20世纪的中国画变革过程,包括以西方造型为基础去学习中国画,以创新为目标去试图改造中国画,为形成自己的风格而不断吸收外来艺术营养等。但在不断尝试创新的过程中,我愈发觉得离中国画的传统本源渐行渐远。”这是当代画坛存在的一个共性问题,也是他的自我反思和醒悟。不仅如此,他还多次强调当下中国画普遍存在写意精神缺失的现象。中国画发展至当下,出现了前所未有的局面。

听雨 144cm×145.5cm 2023

至此,王明明坚定了两个方面的认识:其一,中国画有其独特的审美及发展规律,背离传统精神而妄谈创新没有任何意义;其二,作品之新并非在于外在图式之新,而在于画家不与人同的内在思想品性并外化于笔墨的不同呈现。于是,他更加深入地研习、挖掘传统,由经典作品到传统文人生活,由书画到诗词歌赋,修身与为艺并行。在对西方艺术的态度上,他也由借用转变为寻求中西方文化内在的相通性,吸收、消化,为我所用。此外,他重视自我审视,坚守内心,强化自身优长。如果说黄宾虹综合了南北宗的理想,表现在创作上是完成了“白宾虹”到“黑宾虹”的转换,那么王明明的创作历程则是逆向的。他的作品曾在一个阶段重塑造、刻画,契合北宗思想;近作则表现出自由、畅然与诗性,以强化意境表达为目标,笔墨随之而变,法之在我,强调个人感受及主观意象,从而淡化具体的实景,如此更能显现象外之境。这是将南宗思想引入,实现了“北人南相”,并赓续了中国画传统文脉,意足而道生,打开了“因心造境”的

月满沧浪亭 97cm×178.5cm2021

亦余心之所善兮·造园与心境

清霜入秋轩 248cm×125.5cm 2024

王明明认为:“写生对于画家很重要,但不能代替主观意象的艺术创作。中国画创作不只是解决笔墨问题,更需解决形而上的美学问题。”细读这批园林题材作品,没有丝毫的现场写生、对景描摹之感,每幅作品都有独立的立意及艺术表现。《月满沧浪亭》营造出了静谧悠远、清旷空灵的清寂禅意,给人以时空交织之感。数笔淡墨画出的掩月浮云、大笔渲染的水面,与浓墨勾勒、仔细刻画的树木和建筑形成“虚实对话”,灯光与月光呼应,拓展了画面的空间纵深,传递出“静室观心,虚牖纳景”的幽远意境。这种画面,是我们在现实的沧浪亭中无法看到的。他的画学思想也在《清霜入秋轩》中展露无遗。以水面为纽带,串联起建筑、树木、天空,并遵循“水随石转、石因水活”的古典造园逻辑,让水面与墙面融为一体,以大面积虚白将画面左右分隔,既有对称均衡感,又通过树木、建筑、叠石打破呆板,正所谓“虽由人作,宛自天开”。假山、石榴树、墙檐精雕细琢,求其实;而水中石影、墙影用“二米”法施墨写之,树影则随性挥洒勾勒,处理成虚景。实与虚,严谨与放松,丰富、和谐、统一。《四时园境》手卷则用宽幅构图全景式描绘园景,起伏跌宕,气象万千,视觉之震撼丝毫不输大山大水,细观局部,更见笔精墨妙、言之见性;《山林寄傲》《紫气东来》中可见的具象化体积感,相较《微雨空濛水墨中》的氛围营造、《雪韵》的激情四射,则是另一个层面的“南北兼具”。王明明先生一直追求实与虚的统一,笔墨协调与完整性,虚灵与空间的表现,以及笔墨表现的法无定法、法在其中、无法至法等,并在作品中完美实现。

雪韵 98cm×180cm 2022

他还活用了一些造园手法来经营画面,如在《听松》中采用借景法,在《晓雾》中采用障景法,在《雪映雅堂》中采用框景法,在《清露摇落满园秋》中采用隔景法等。他说:“画家应跳出自我笔墨束缚,笔墨方法因不同的感受而变,承接传统精髓,表现时代精神。”

听松 179.5cm×97cm 2022

王明明先生对古典园林的钟爱及在这批作品中所呈现的意象,表露了他的心境。在这些作品中,画家的心绪凝聚于笔端,完成了实景的笔墨升华,画中皆为没有人物的“空园”,凸显了画家为构建自己理想的“心园”的有意而为,每幅作品都是一座展示他的生命、思想、品格及审美旨趣的“主题公园”。

春酣 180cm×96cm 2022

结 语| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |