——刘文西

在刘文西的艺术创作生涯中,领袖题材的美术作品占有重要分量。其中,尤以描绘毛泽东主席艺术形象的作品成就最为突出。早在1949年,刘文西的家乡浙江嵊县庆祝全国解放的活动上,主席台悬挂的毛泽东像和朱德像就是由刘文西画的,尽管此时画得还不成熟,却让刘文西受到莫大鼓舞。1957年,刘文西在浙江美术学院创作的毕业作品《毛主席与牧羊人》可谓轰动一时,1960年,《人民日报》发表了这件作品,画面中的老农抑制不住内心的喜悦和激动,在毛主席面前无拘无束,侃侃而谈;而毛主席面带微笑、神情专注地倾听着老农的絮语,就连指间的烟灰都忘了弹。毛主席看了这幅画说:“文西画我很像,他是一位青年画家。”领袖的赞扬与认同极大地增强了刘文西创作的积极性。

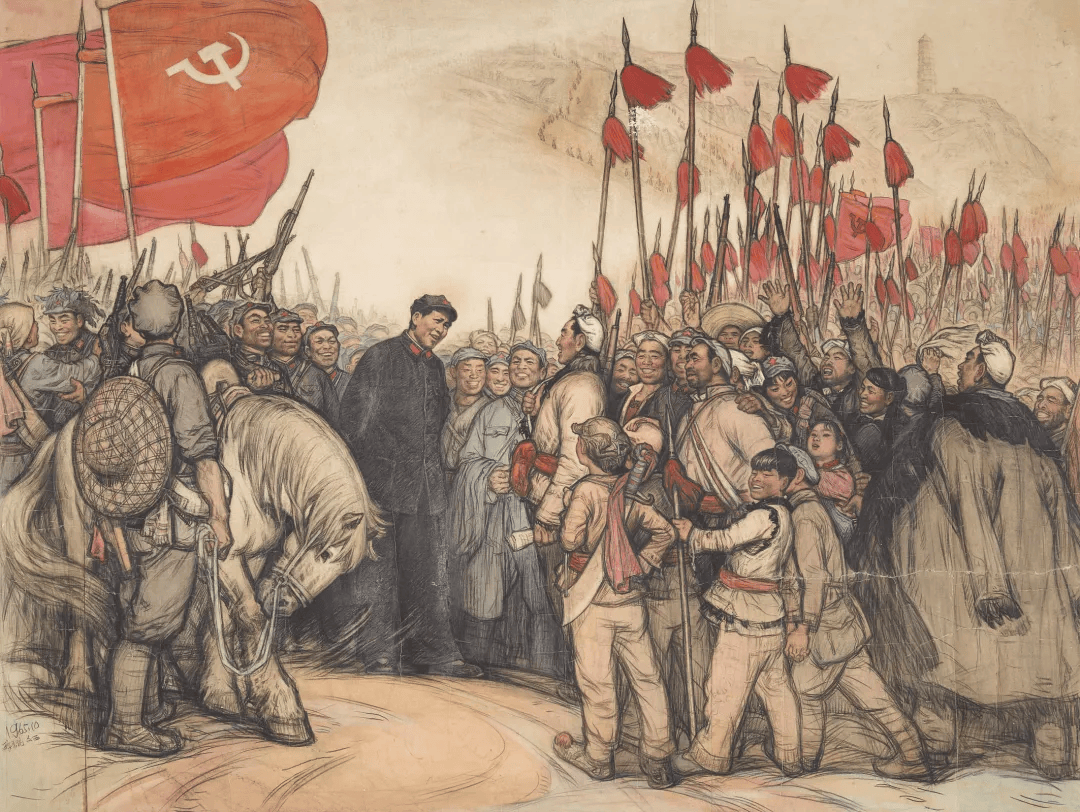

▲ 毛主席到陕北(国画) 1964年至1965年 刘文西

1964年至1965年间,刘文西创作了《毛主席到陕北》,作品采用素描上色的绘画方式,塑造了毛主席带领红军胜利到达陕北时百姓热烈欢迎的场景。《解放区的天》也是此类作品中的代表作,曾参加第六届全国美展,表现的是毛主席与陕北人民共度春节的欢乐盛况,主席站在欢庆人群的外沿,与群众亲切交谈。虽然刘文西一生并未真正见过毛主席,但他另辟蹊径,除了学习毛主席的著作,领会毛主席的精神气质外,他还徒步走遍毛主席转战陕北期间去过的所有地方,了解历史事实。正如他自己所言:“大抵就是一次次实地寻访,我不仅更加崇敬毛主席,也爱上了那片黄土地。”——刘文西

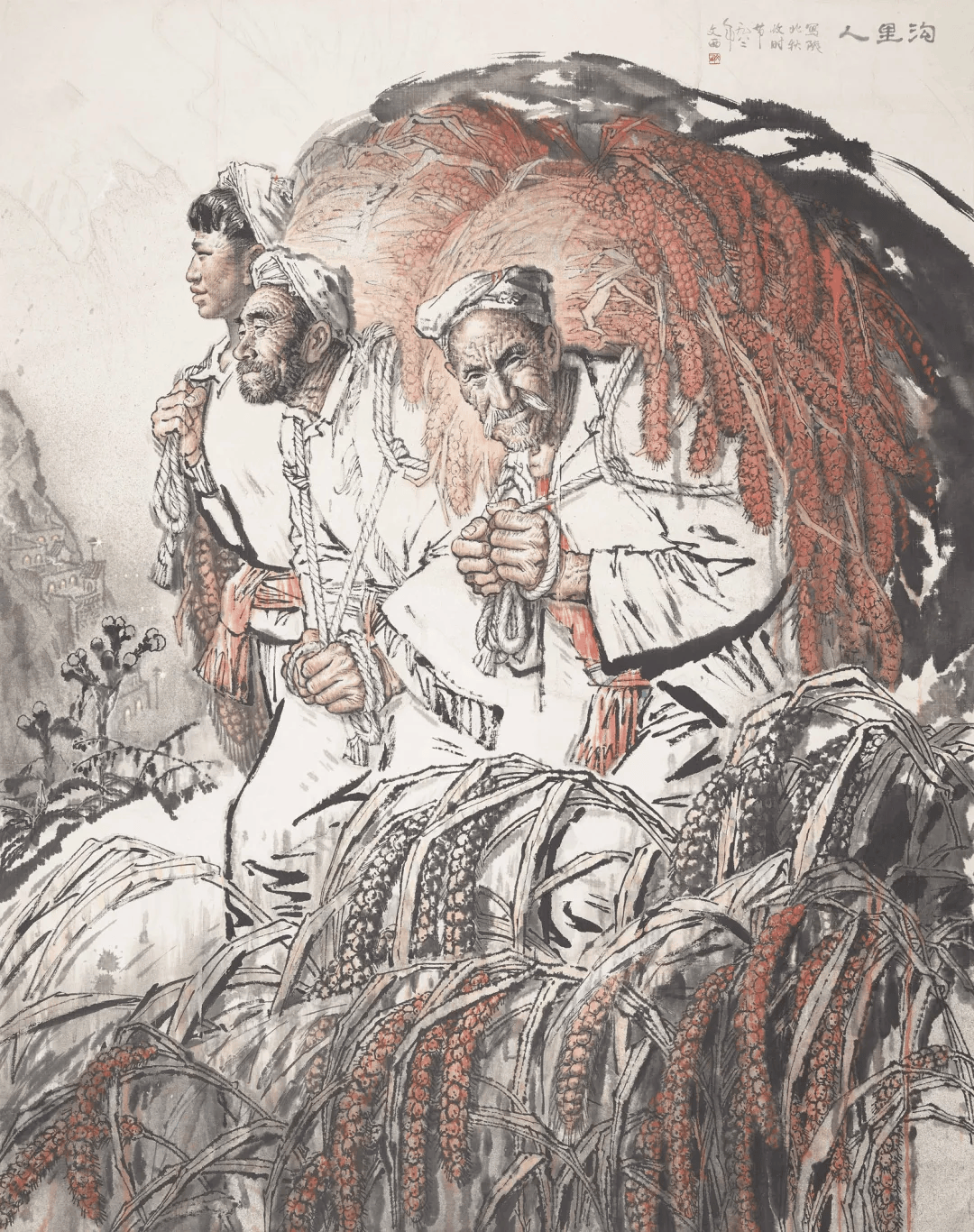

自从毕业创作第一次真正意义上来到延安深入生活,刘文西就被脚下的这片黄土地深深吸引。此后,一生扎根于这片雄浑深沉的热土,深耕不辍,与陕北农民建立了深厚的感情,并在他的创作中力图刻画他们特有的气质和性格。他曾近百次去陕北深入生活,足迹几乎踏遍陕北所有的乡镇,结交了数百个农民朋友。他在高原上与陕北老乡扭秧歌、唱信天游,在窑洞的炕头上包饺子、喝米酒,和老乡们一起过大年。很多陕北农民都能一眼认出他,亲切地叫他“老刘”。“可以说,我的血液里有一半的血液曾来自陕北,我的艺术细胞中绝大部分的营养都是陕北那块土地为我供养的。”刘文西说。

——刘文西

艺术大家的出现离不开超常的艺术天赋,更离不开坚定的艺术思想与持之以恒的艺术探索。早在上个世纪80年代就常和刘文西一起参加艺术活动的美术理论家邵大箴回忆说:“令我感佩的是,他背起行李来参加会议,放下行李就到外面写生。他的勤奋,他对深入生活的重视和长期的坚持,在当代艺术家中是少见的。刘文西的艺术很土,又很现代,散发着泥土的芳香,传达出现代精神和自己的内心感受。”“这种深扎不是打一枪换一个地方,旅游式的写风景,而是一生一世浸泡在一个地方的那种决然,是生命与大地、个性与史诗互相的塑造和淬化。” 许江说。

——刘文西

“熟悉人、严造型、讲笔墨、求创新”是刘文西在艺术创作实践中总结出来的经验,是他一生创作智慧的结晶。他将中国画的工笔重彩和水墨写意结合起来,在造型上吸取西画中素描和色彩的精华加进民间艺术中清新健康的朴素格调,巧妙地糅合成一体,形成了自己独特的艺术风格,开创了具有鲜明地域特色与时代特色的“黄土画派”,这一画派不仅强调学院画派的综合素养,还直接促进了社会上黄土文化意识的广泛觉醒,并催生出一大批优秀的黄土题材的绘画作品。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |