文/雪狼异族

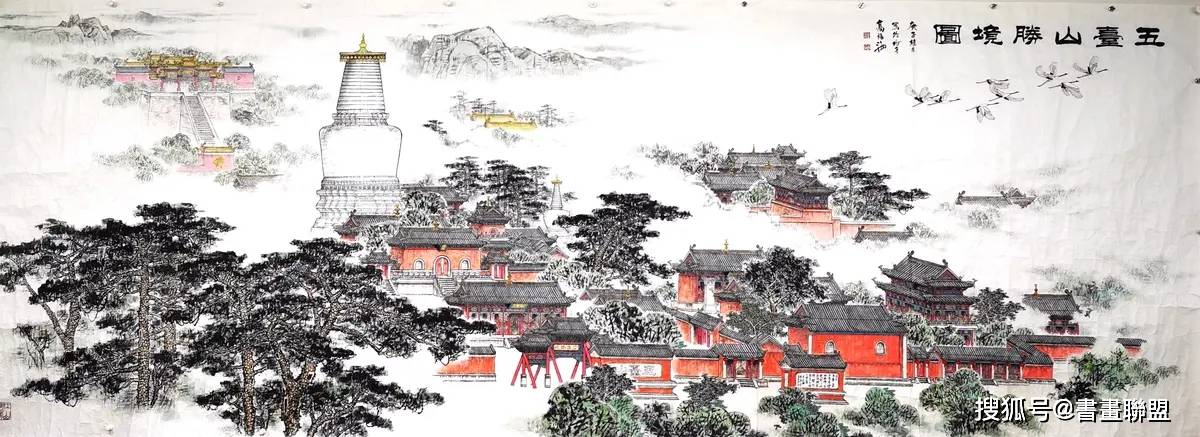

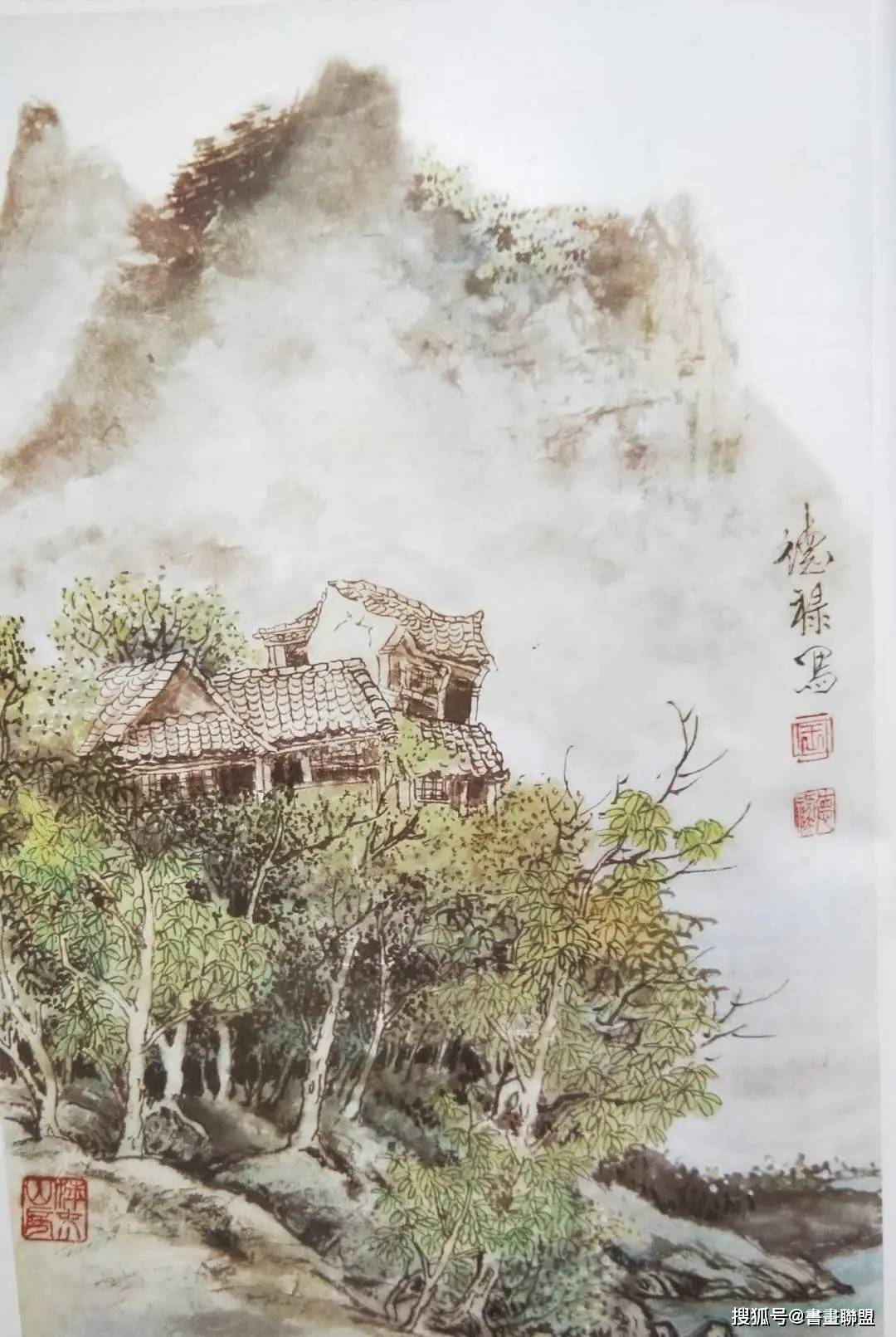

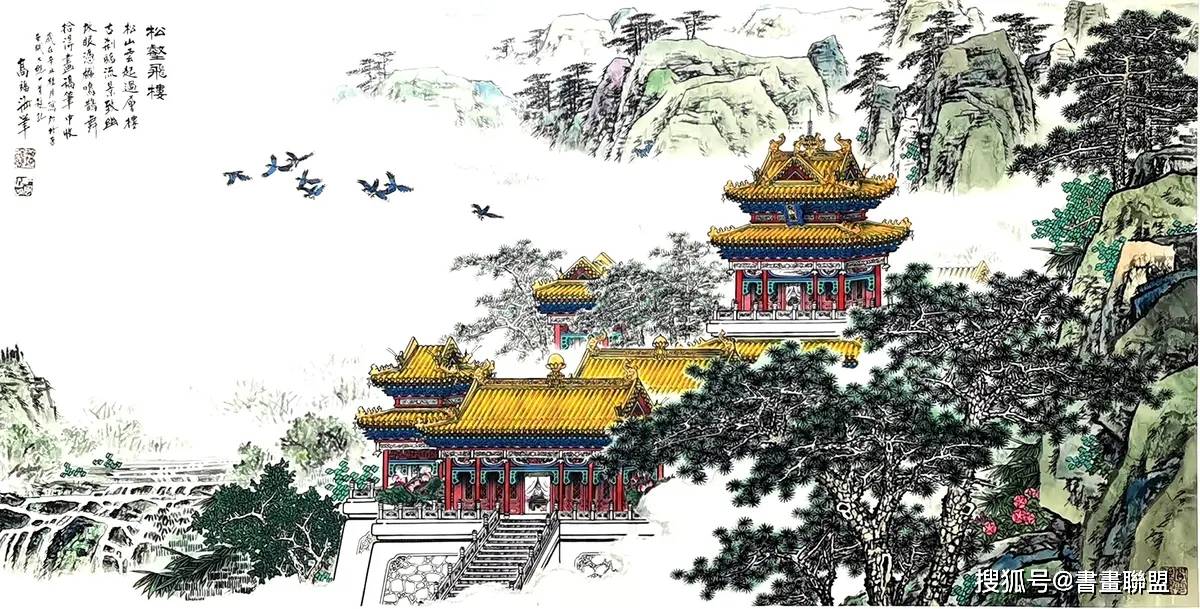

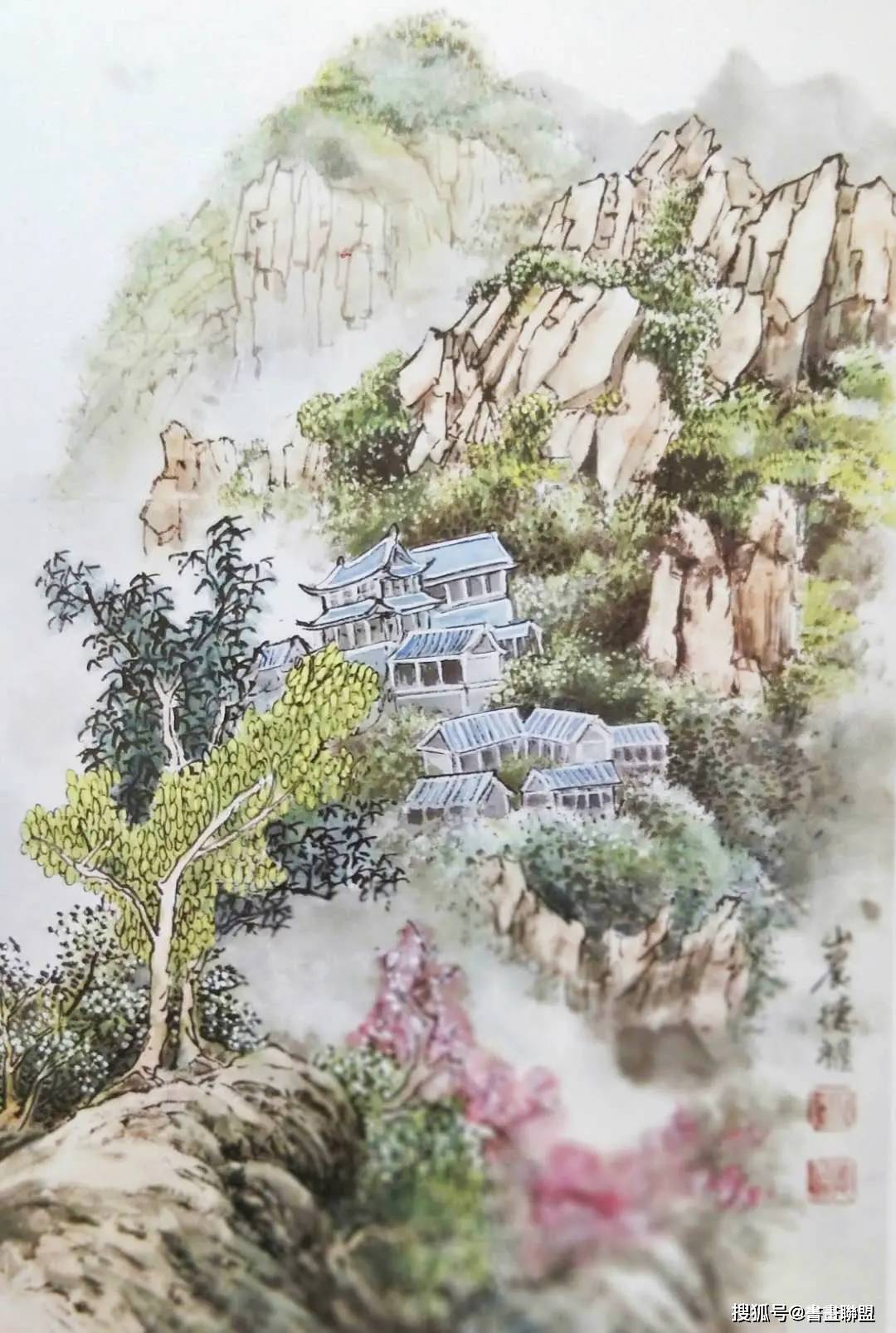

图/王德禄、高福海

在中国传统绘画的宏大体系中,建筑楼阁的描绘形成了两条意趣迥异却又同根同源的艺术脉络:一是作为山水画点睛之笔的“点景建筑”,二是以建筑为本体的“界画”。二者虽同绘亭台楼阁,却在创作理念、技法追求与美学内核上分庭抗礼,共同构成了中国人对自然与人文空间关系的完整艺术表达。

一、核心定位的根本分野:从“配角”到“主角”

最根本的区别,在于建筑在画面中的角色与地位。

山水画中的点景建筑,其核心功能在于“点景”。它是画面的配角,服务于山水这一绝对主体。宋代郭熙在《林泉高致》中提出的“可行、可望、可游、可居”之境界,很大程度上便是通过这些精心布置的点景建筑来实现的。值得注意的是,山水画对点景建筑的处理经历了一个显著的演变过程:早期的"于山水中见点景楼阁",逐渐简化为点景意笔亭台。

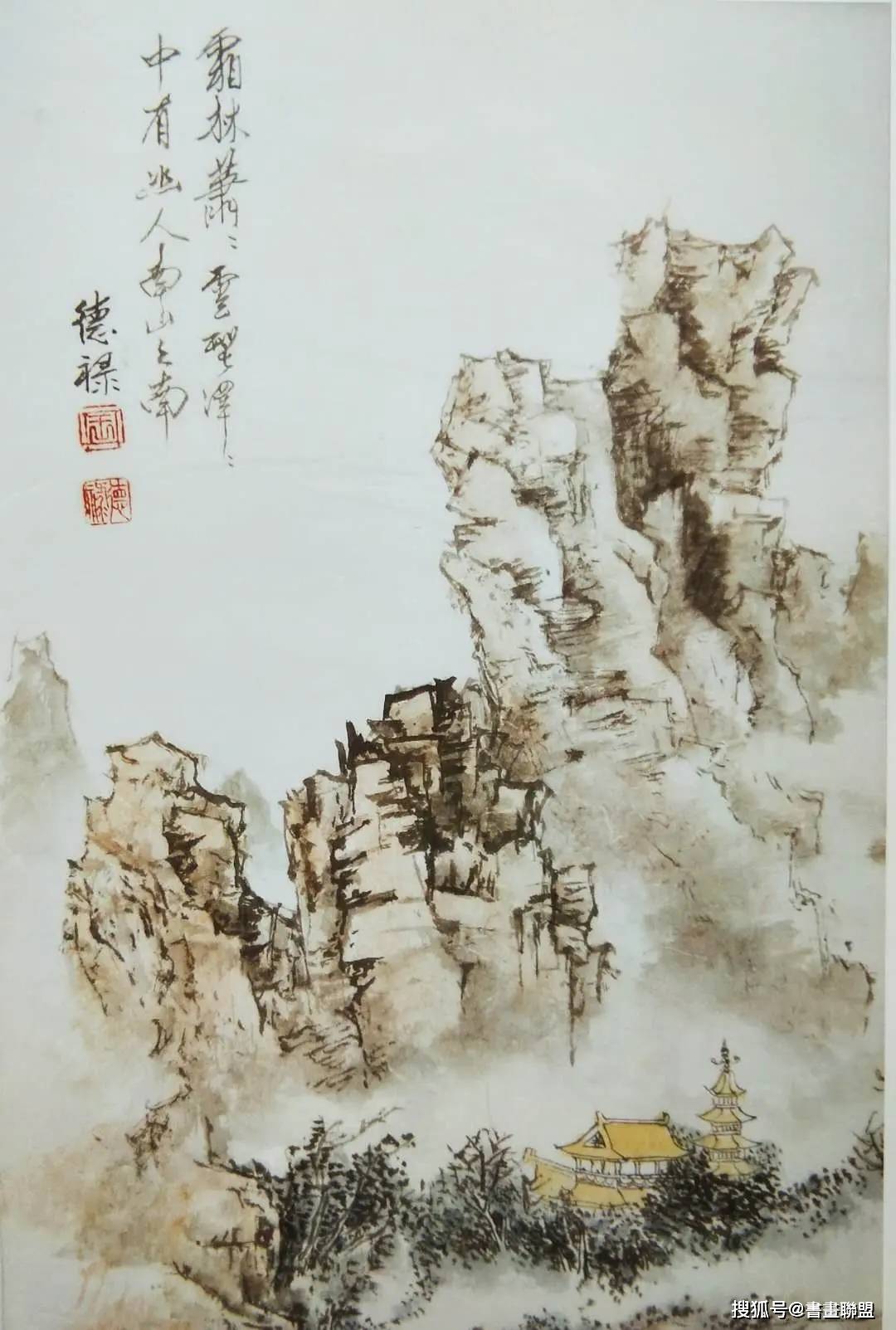

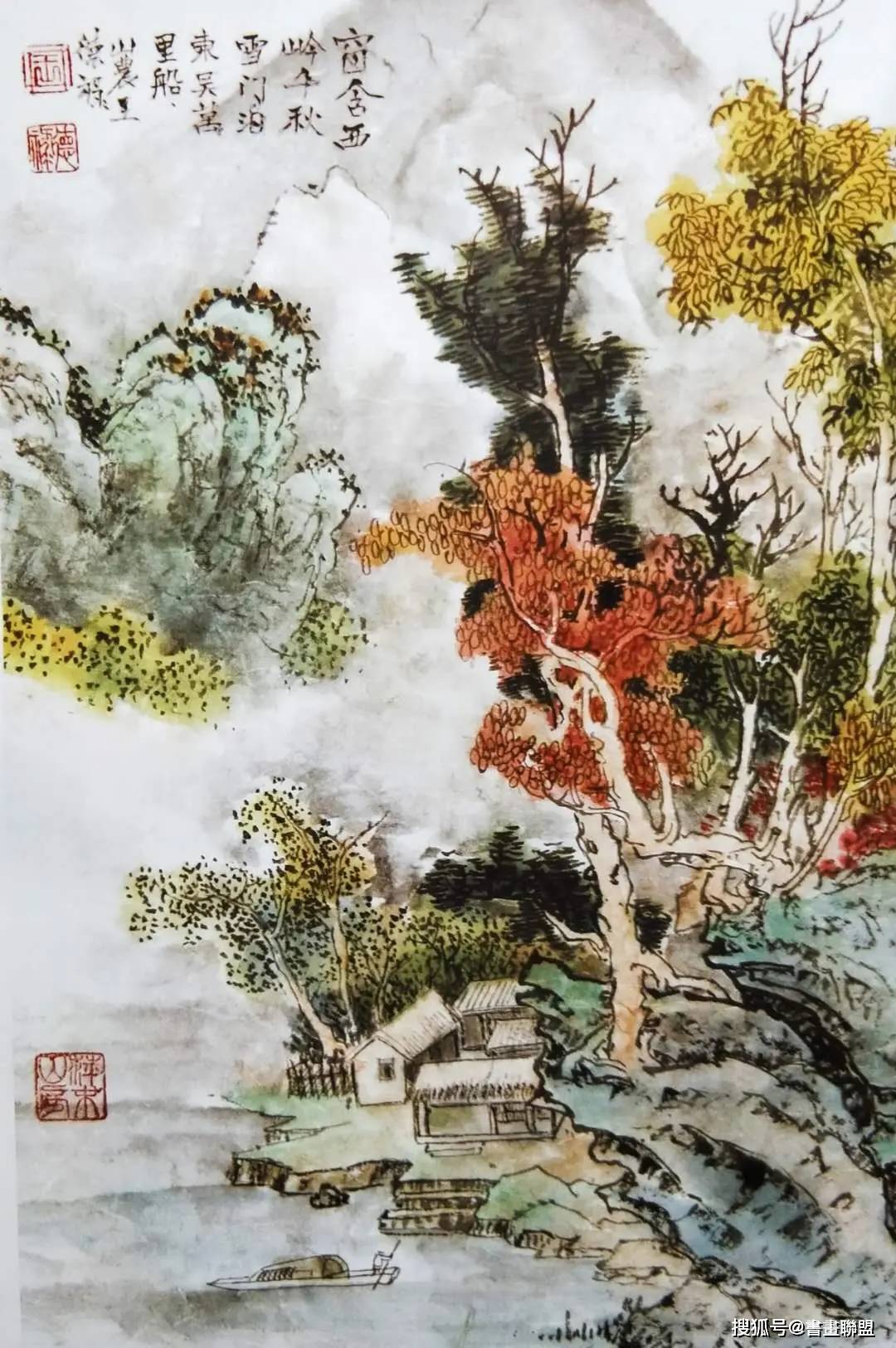

因此,在后世尤其是元明清的写意山水画中,完整的楼阁几乎很少见,画家们大多是在山水间点缀些孤亭、小桥、茅舍作为点景点睛之笔。这些高度符号化的元素,其目的并非展示建筑本身,而是为了“点明意境”,为壮阔的自然增添人文的体温与精神的栖居。

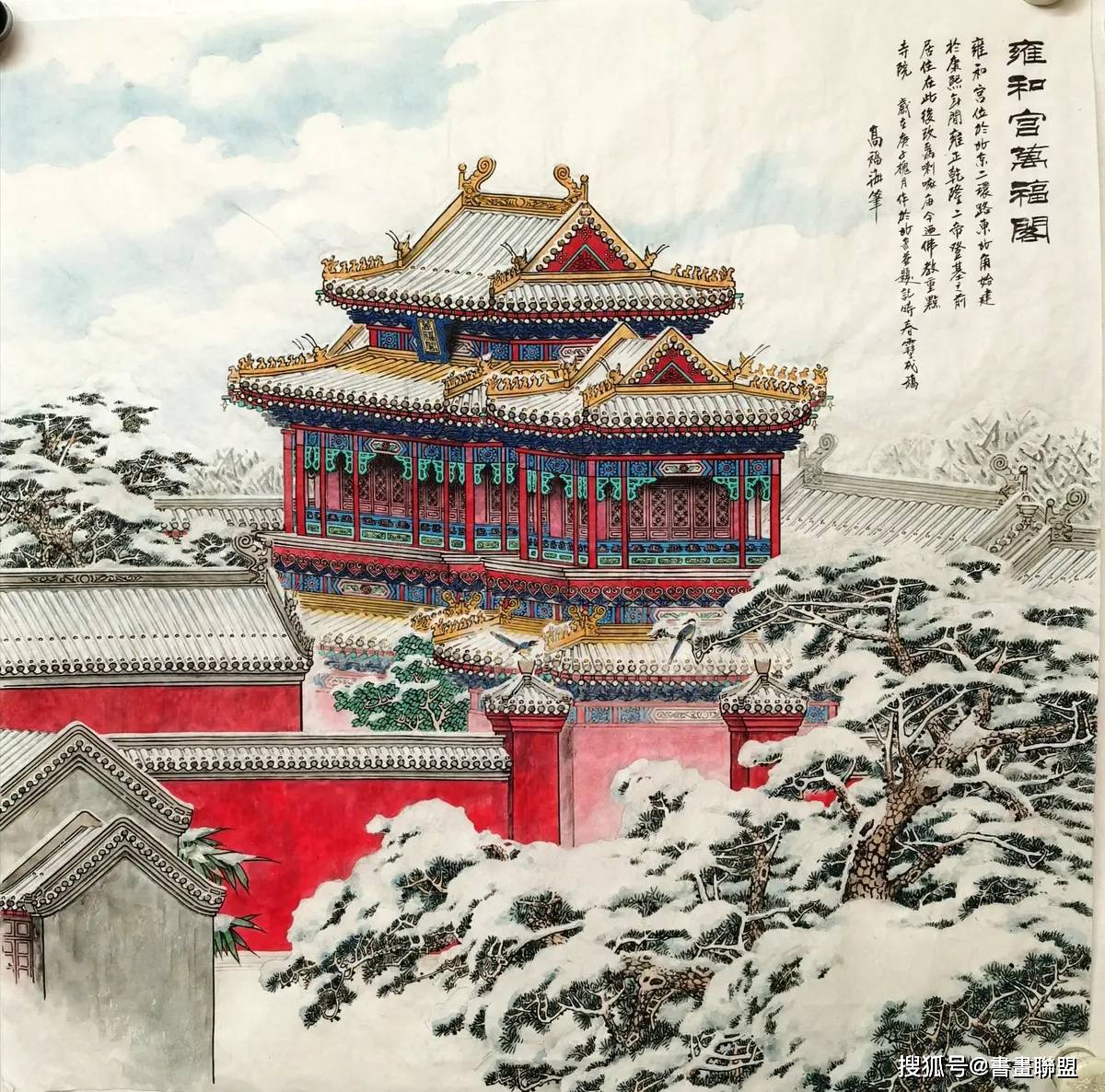

而界画则恰恰相反,建筑是画面的唯一主角。“界画”一词本身便源于作画时使用“界尺”引线,旨在精准记录宫殿、楼阁等建筑的结构与样貌。它追求对建筑本体的极致描绘,周围的山水、树石、人物皆沦为陪衬。

二、技法与审美追求的迥异:从“写意”到“工笔”的谱系

核心定位的不同,直接导致了技法与审美追求上的巨大鸿沟。值得注意的是,界画自身内部也存在技法的细分,形成了从纯粹工笔到意笔交融的谱系。

1. 技法谱系:从“工笔界画”到“兼工带写”

山水画中的点景建筑,因其“点睛”的职能,追求的是极致的写意性。画家以概括简练的笔法,逸笔草草,意到笔不到。孤亭小桥等形式,正是这种写意精神的终极体现——以最精简的笔墨,触发最悠远的遐思。

而界画则代表着对工笔写实的极致追求。其中,工笔界画是其最纯粹、最复杂的形式。它多在熟宣上绘制,利用熟宣不渗水的特性,进行层层渲染与精细无比的勾勒,对建筑结构的描绘一丝不苟,堪称工笔画中技术难度最高的品类之一。

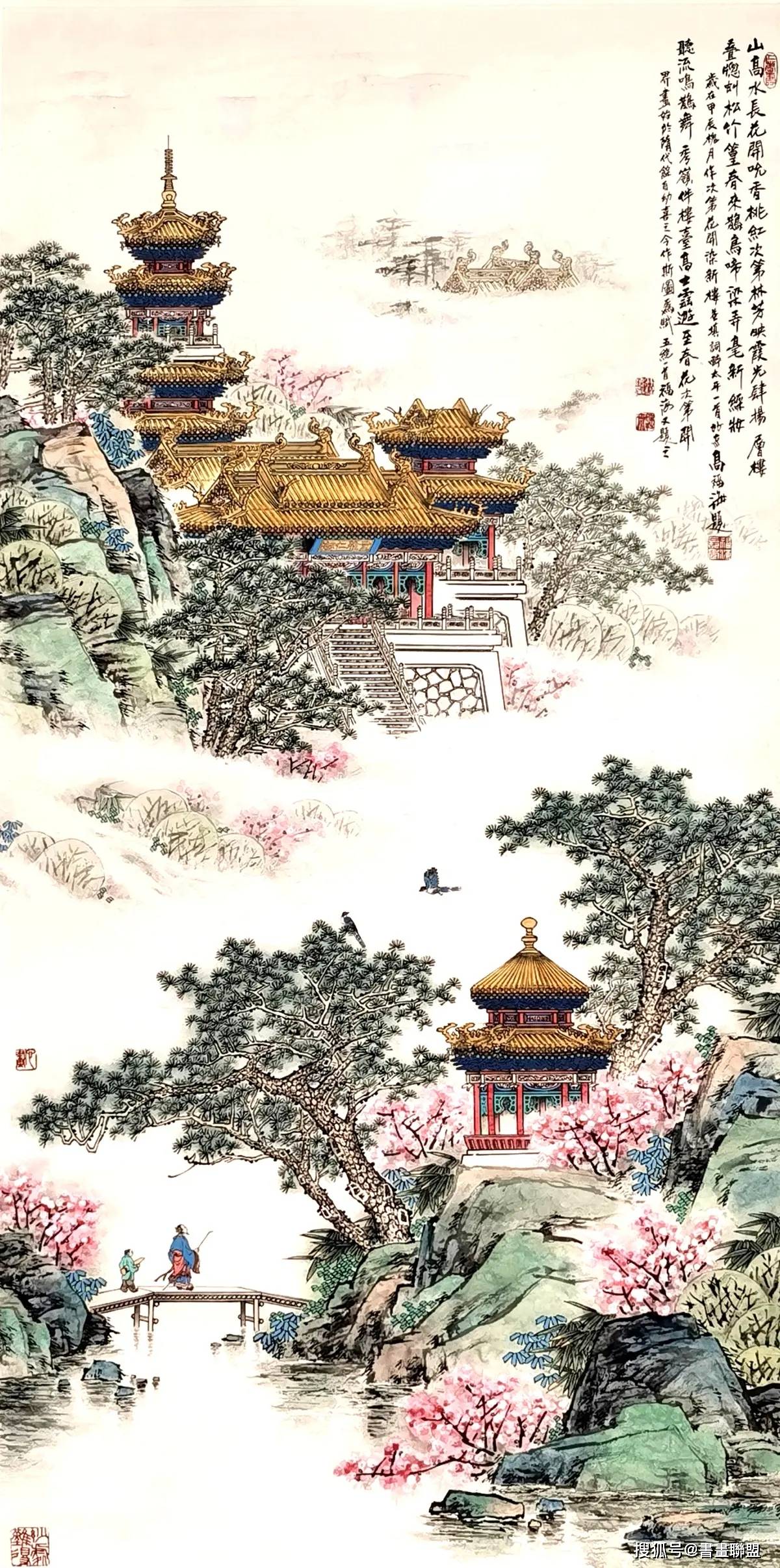

然而,界画也存在一种更为灵活的表现形式——兼工带写的界画。此类作品多在生宣上创作,虽同样运用界尺保证建筑主体的结构精准,但在背景渲染、云雾处理乃至建筑局部上,借鉴了写意画的笔法墨趣。对比纯工笔界画,其意象性更强,在严谨的法度中注入了生动的气韵。

2. 审美:意境美与工艺美

在审美层面,山水画的点景建筑服务于最高追求——意境美。那山水间的孤亭,空无一人,却似容纳了整个天地清寂;那一座小桥,连接两岸,也沟通了观者与画中世界。它所营造的是一种含蓄、幽远的“书卷气”。

界画则彰显了一种秩序美、结构美与装饰美。工笔界画以其惊人的工艺复杂性令人叹为观止;而兼工带写的界画,则在工艺美之上,平添几分笔墨的灵动。

三、历史渊源与内在联系

尽管差异显著,但二者在绘画史上有着深厚的渊源与互动。

从“山水中见楼阁”到“山水中见孤亭”的演变,清晰地标记了文人写意精神在山水画中日益主导的轨迹。界画,尤其是兼工带写的风格,可以视为对这种写意潮流的一种回应与融合。清代袁江、袁耀的山水界画,将工整的楼阁置于水墨氤氲的生宣山水之中,可看作是界画向山水画意境的靠拢。反之,山水画中那些偶现的、描绘稍精的建筑,也隐约折射出界画的影响。

总而言之,山水画中的点景建筑与界画,代表了中国传统绘画在处理“建筑”这一题材时的两种极致取向与内在演变。

界画是“以楼观山水”,它发展出纯工笔的极致复杂与兼工带写的意趣灵动,展现的是人造秩序的宏伟与精妙。

山水画是“山水中见点景”,其点景元素从楼阁逐渐简化为意笔亭台,致使写意山水画中楼阁罕见,而以孤亭小桥为点睛之笔,这标志着绘画从状物走向写心,最终追求的是人文精神与自然的融合。

它们一者走向工笔与兼工带写的极致,一者融入写意的巅峰,从不同路径出发,共同完成了对中国古典建筑美学的深度诠释,已成为中国山水绘画史中的一个关键构成,奠定了其不可忽视的历史地位。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |