辽宁养老服务网

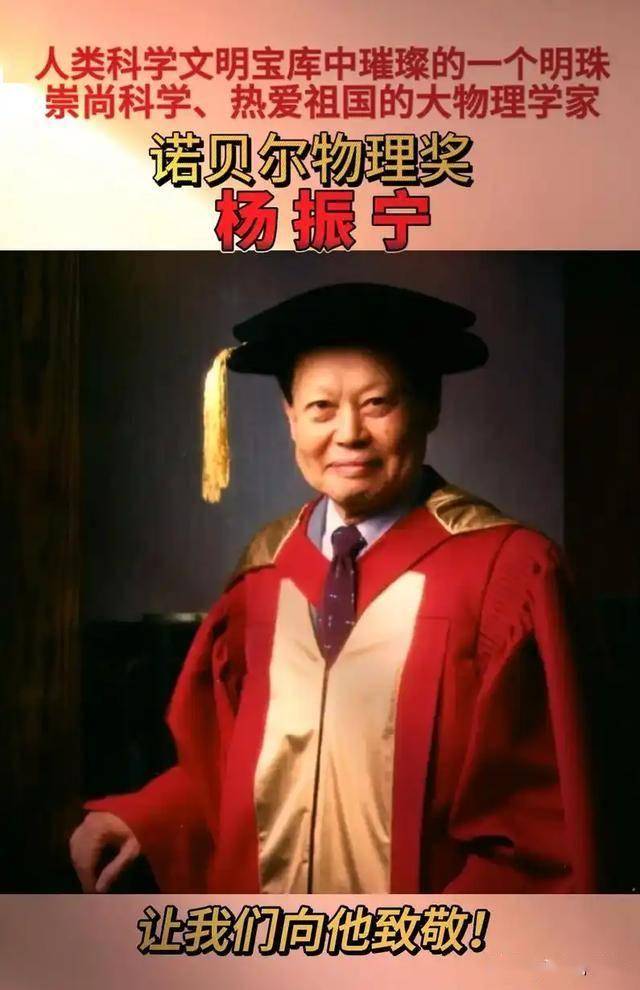

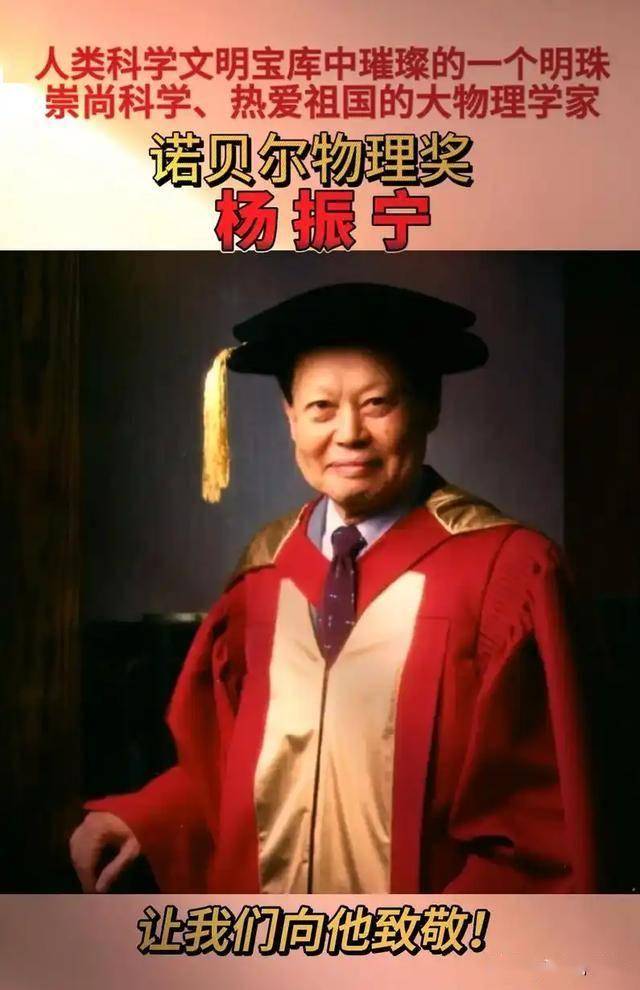

标题: 杨振宁因病逝世:13岁立志拿诺贝尔奖35岁实现,与李政道共同成为最早获诺奖的中国人 [打印本页]

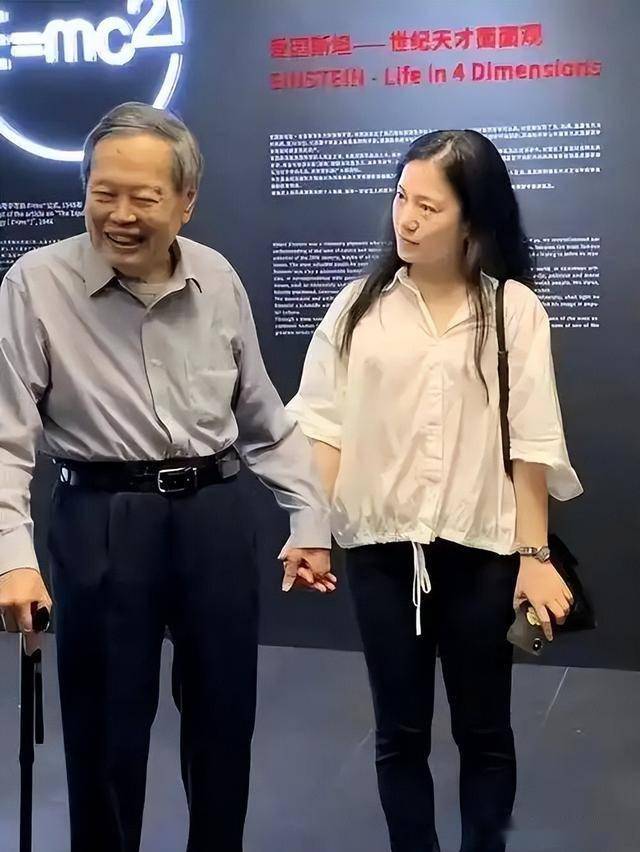

作者: 志和 时间: 2025-10-19 14:30:48 标题: 杨振宁因病逝世:13岁立志拿诺贝尔奖35岁实现,与李政道共同成为最早获诺奖的中国人

杨振宁因病逝世:13岁立志拿诺贝尔奖35岁实现,与李政道共同成为最早获诺奖的中国人

2025-10-18 13:22

发布于:河南省

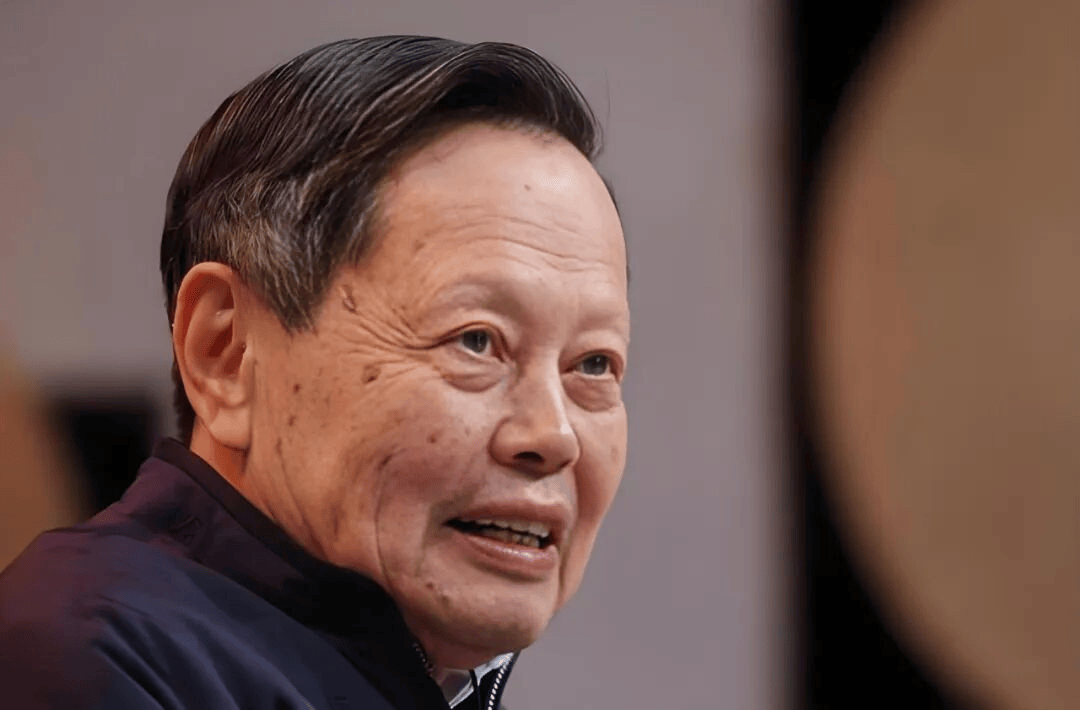

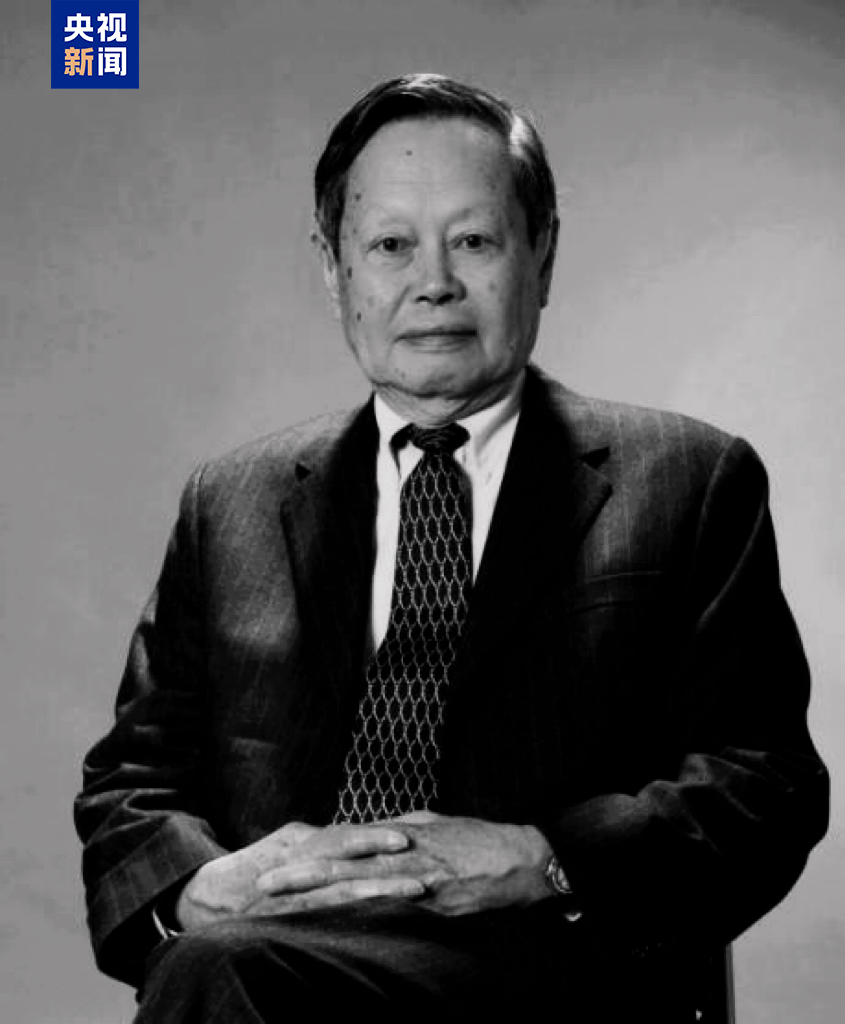

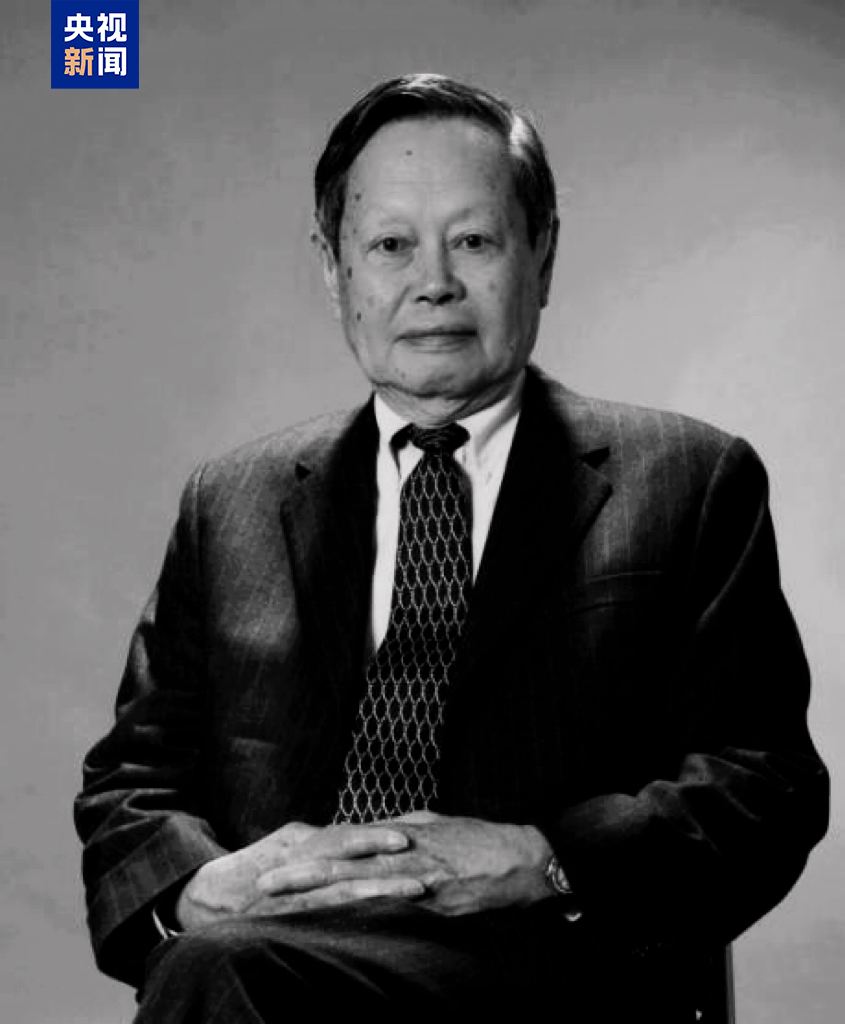

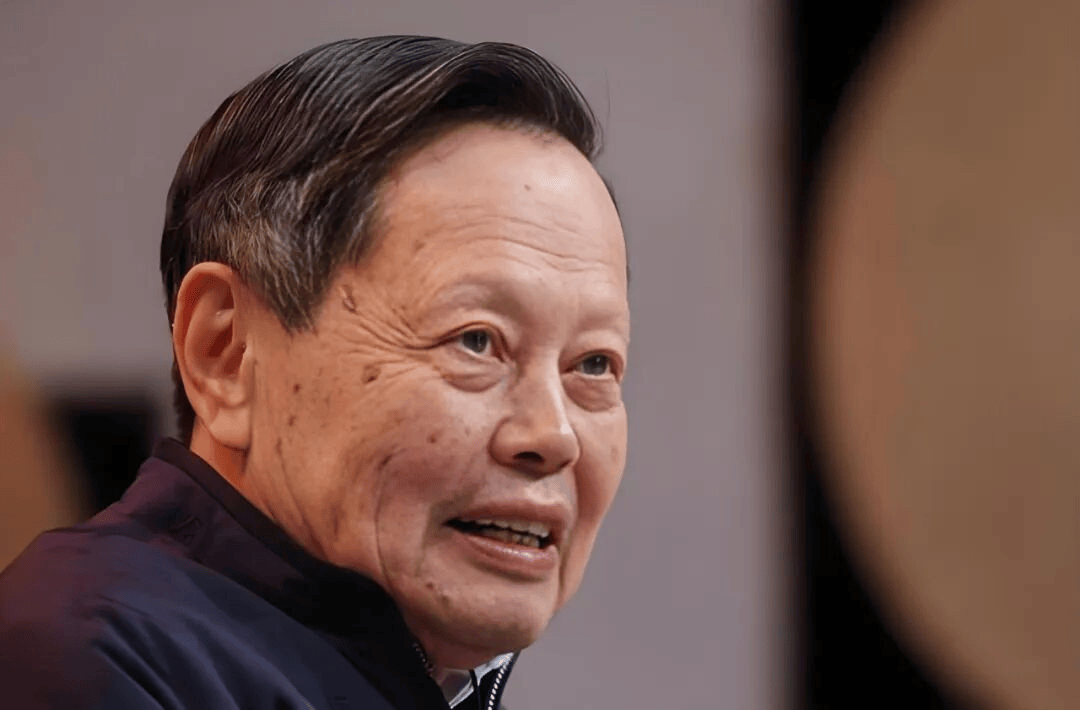

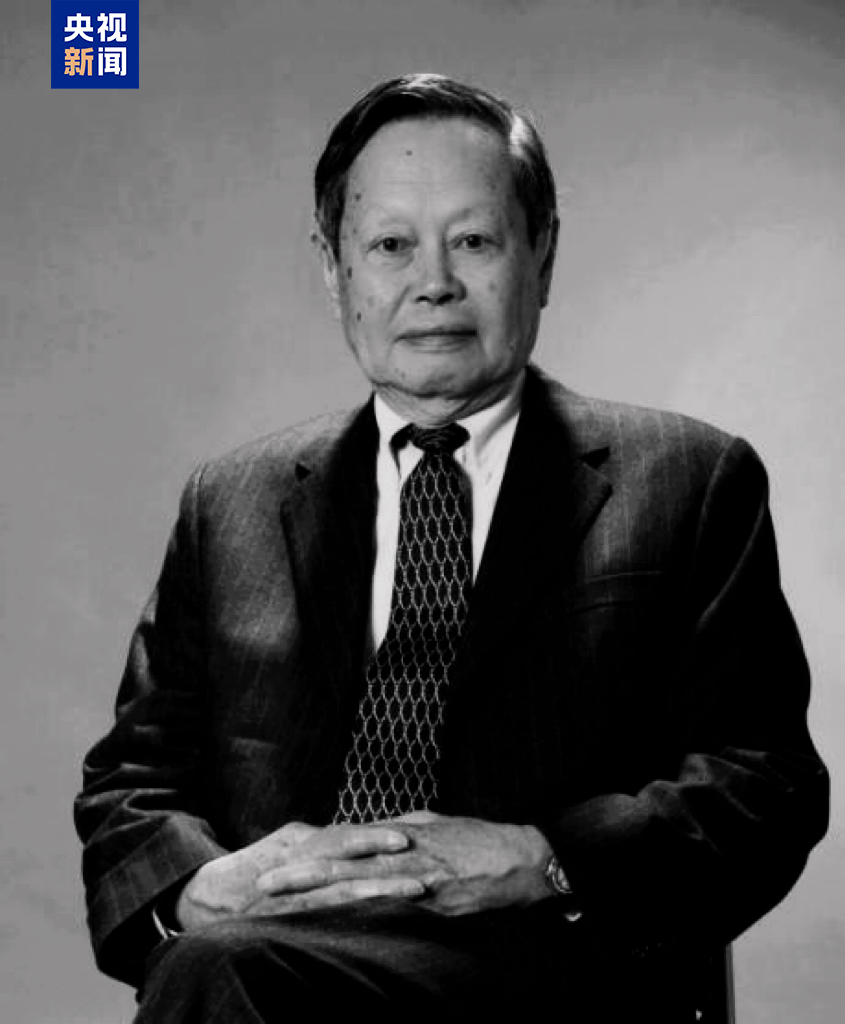

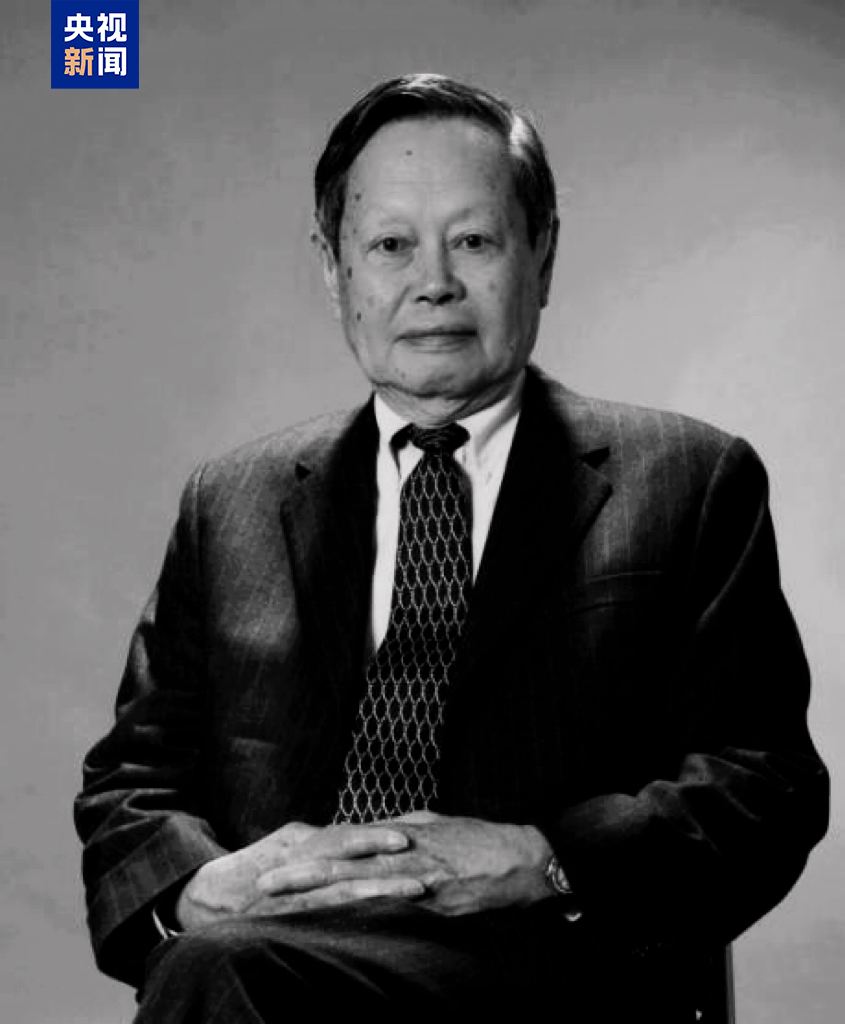

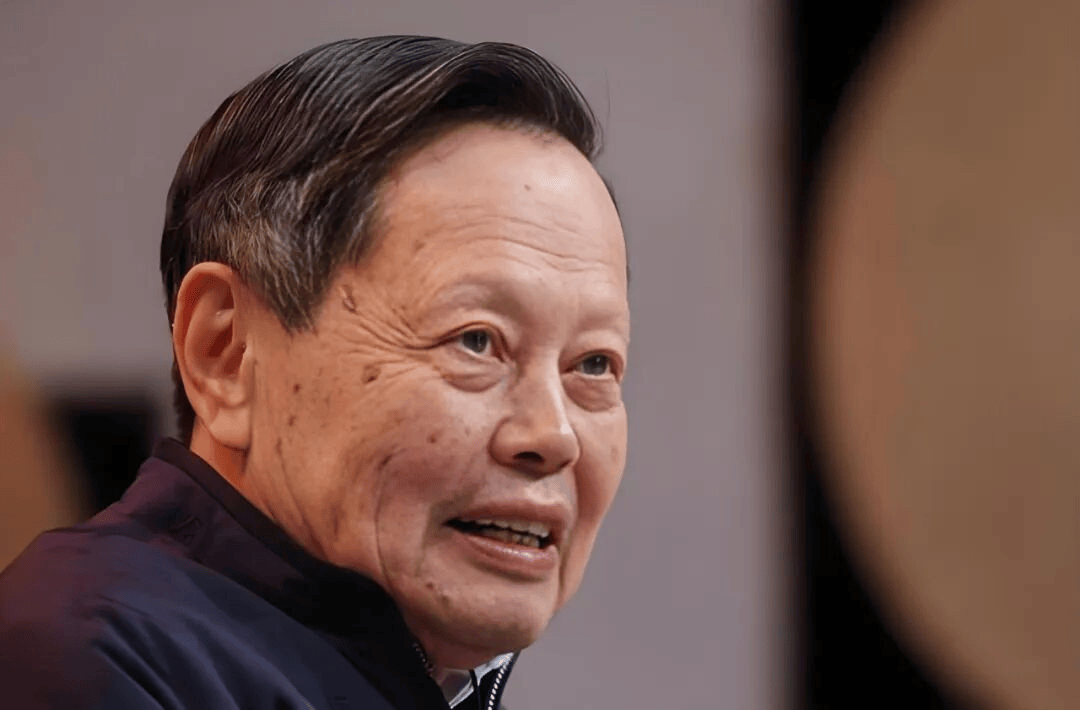

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日12时00分在北京逝世,享年103岁。

13岁立志拿诺贝尔奖!35岁时杨振宁的童真“狂言”成现实

13岁,他对父母说:“将来有一天我要拿诺贝尔奖。”

16岁,他以同等学力考入西南联大。

35岁,他成为诺贝尔物理学奖获得者,享誉全球。

他是“西南联大成绩最好的学生”

杨振宁1922年10月1日出生于安徽合肥。1929年,杨振宁的父亲杨武之先生受聘清华大学算学系教授,他随父母来到清华,先入读清华园内的成志学校,后就读于北京崇德中学,在清华园度过了八年的少年时光。

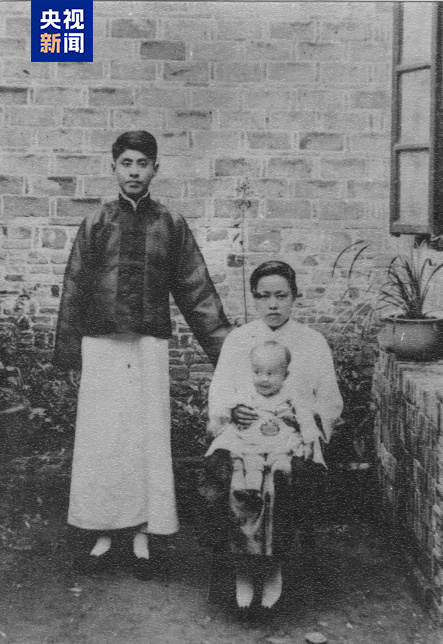

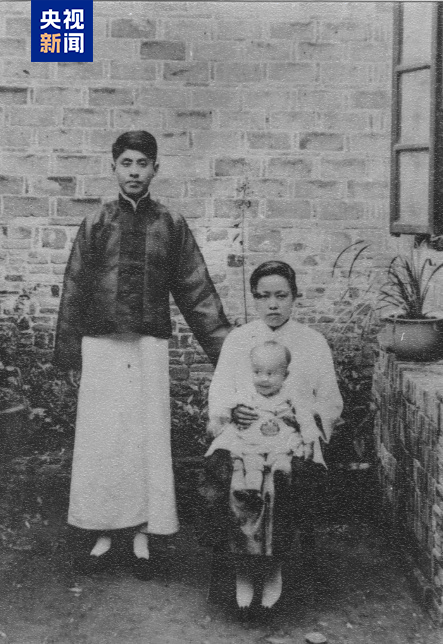

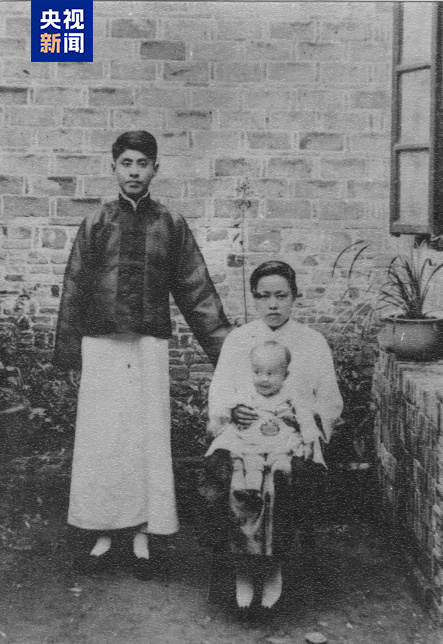

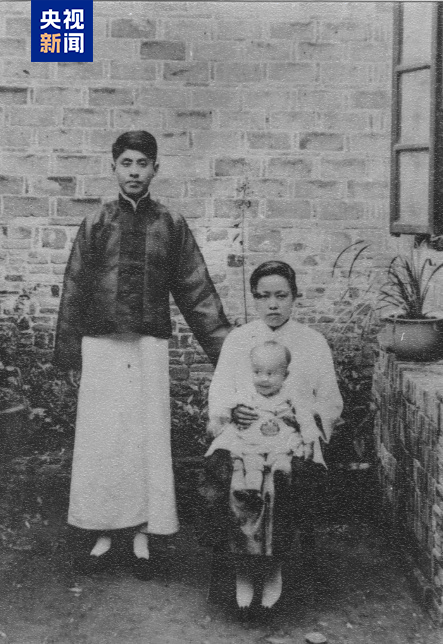

△1923年杨振宁十个月大时与父母亲于合肥四古巷故居窗外

△1935年杨振宁于清华园西院11号

1937年七七事变后,杨振宁回到合肥,在庐州中学就读高中二年级,翌年初,他们全家历尽艰辛,辗转抵达昆明,杨振宁入读昆华中学。1938年秋天,他考入西南联合大学。

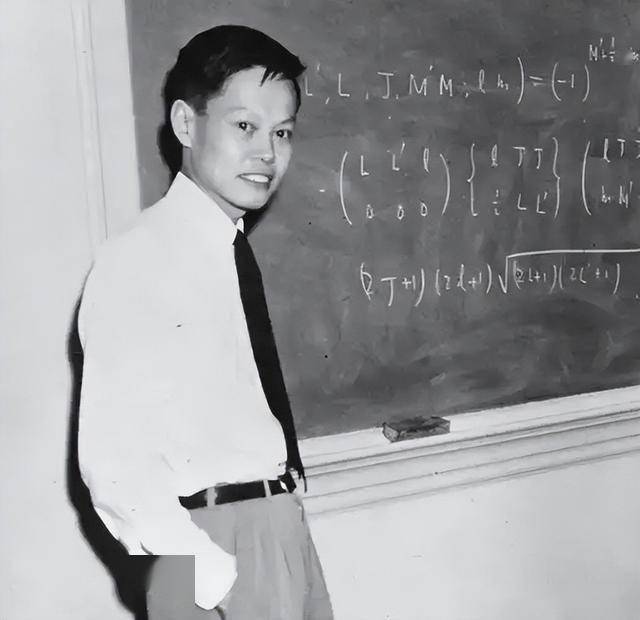

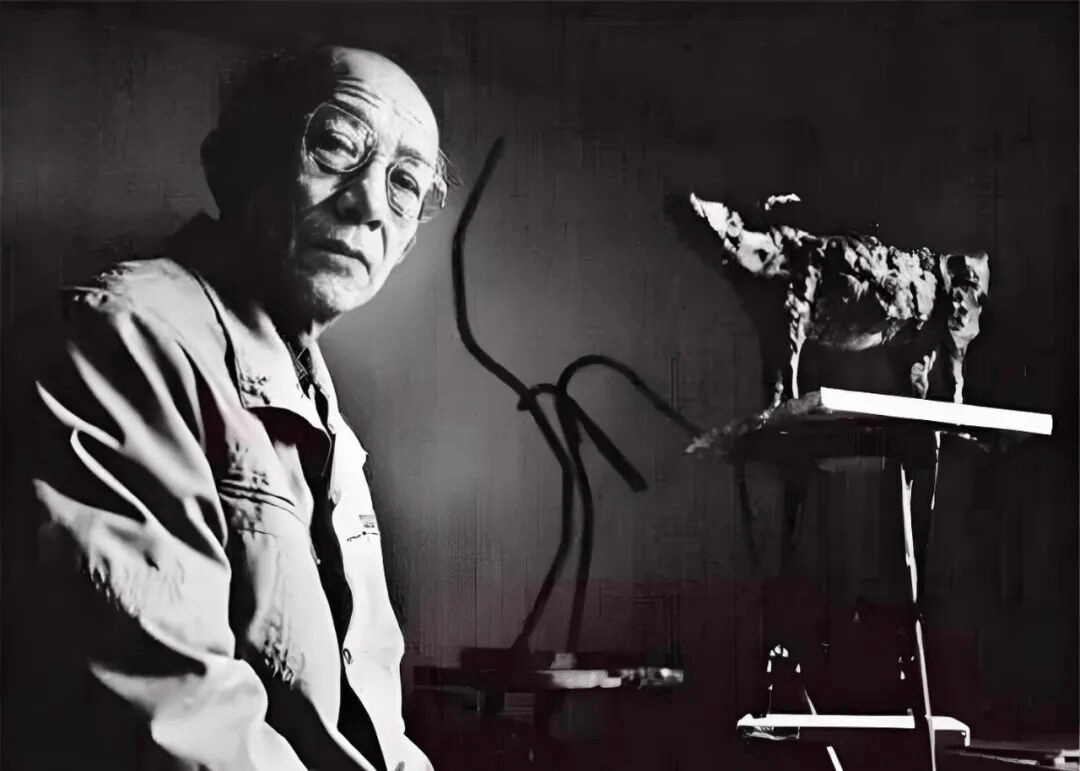

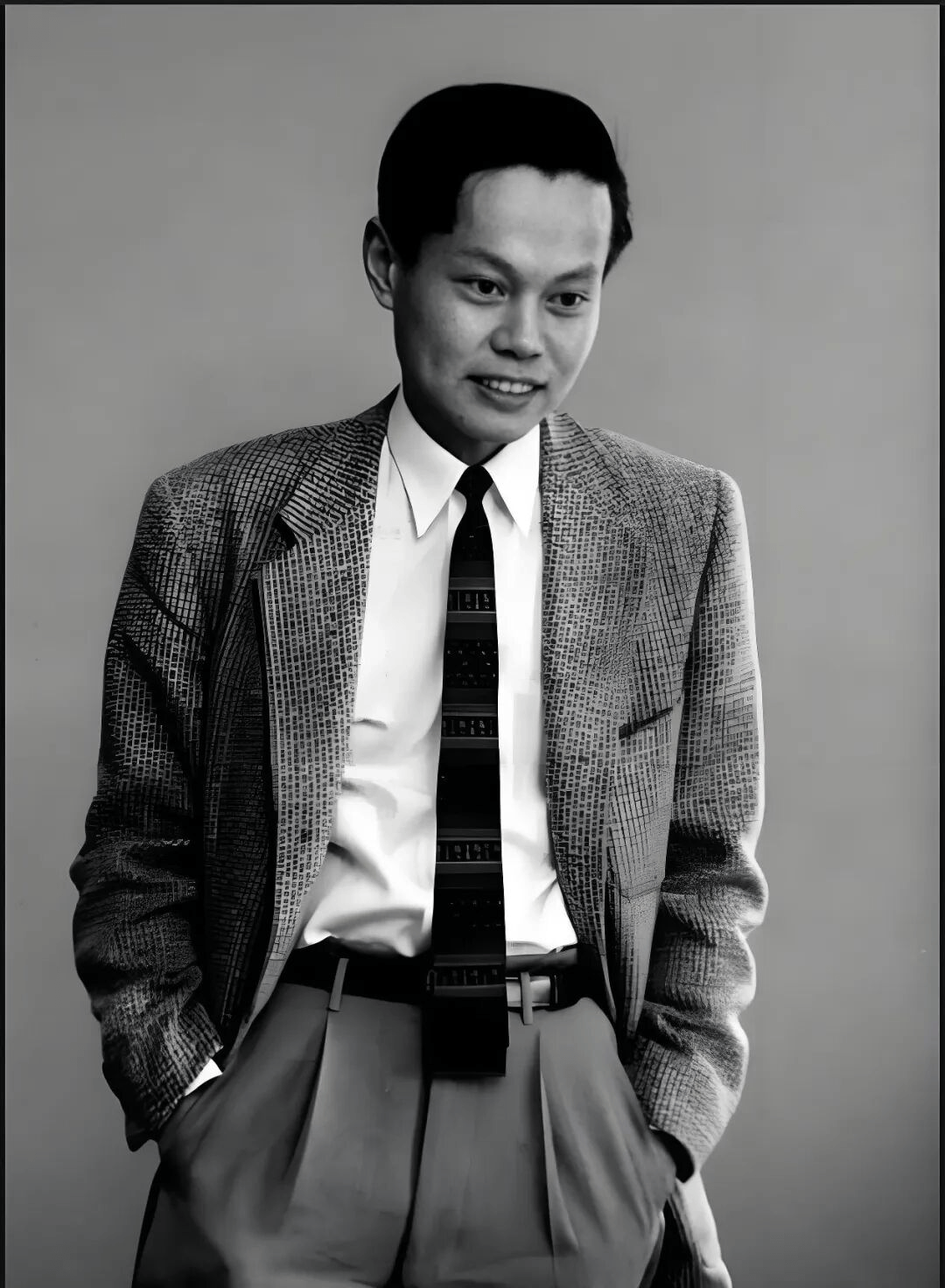

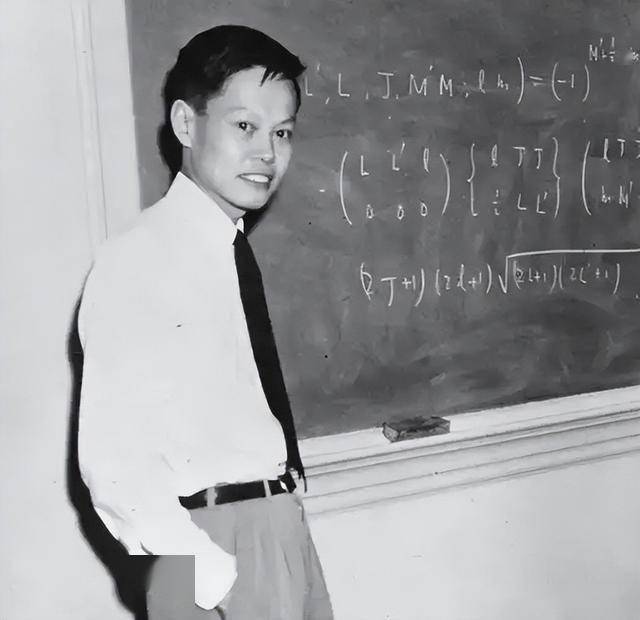

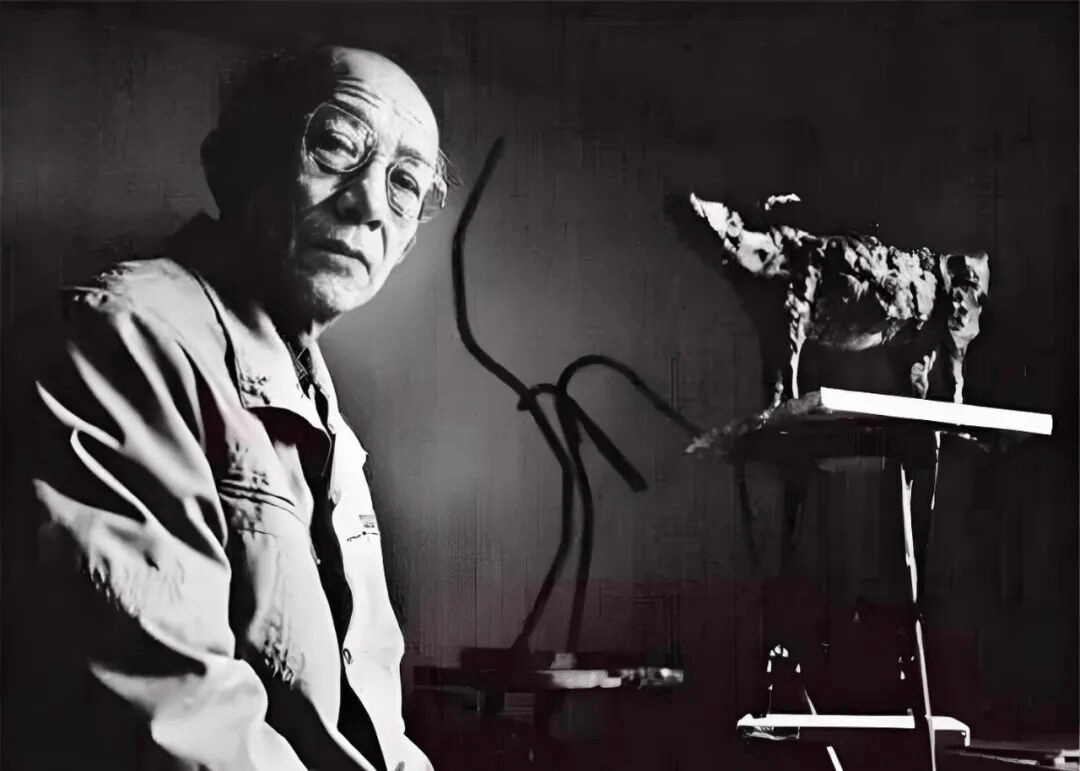

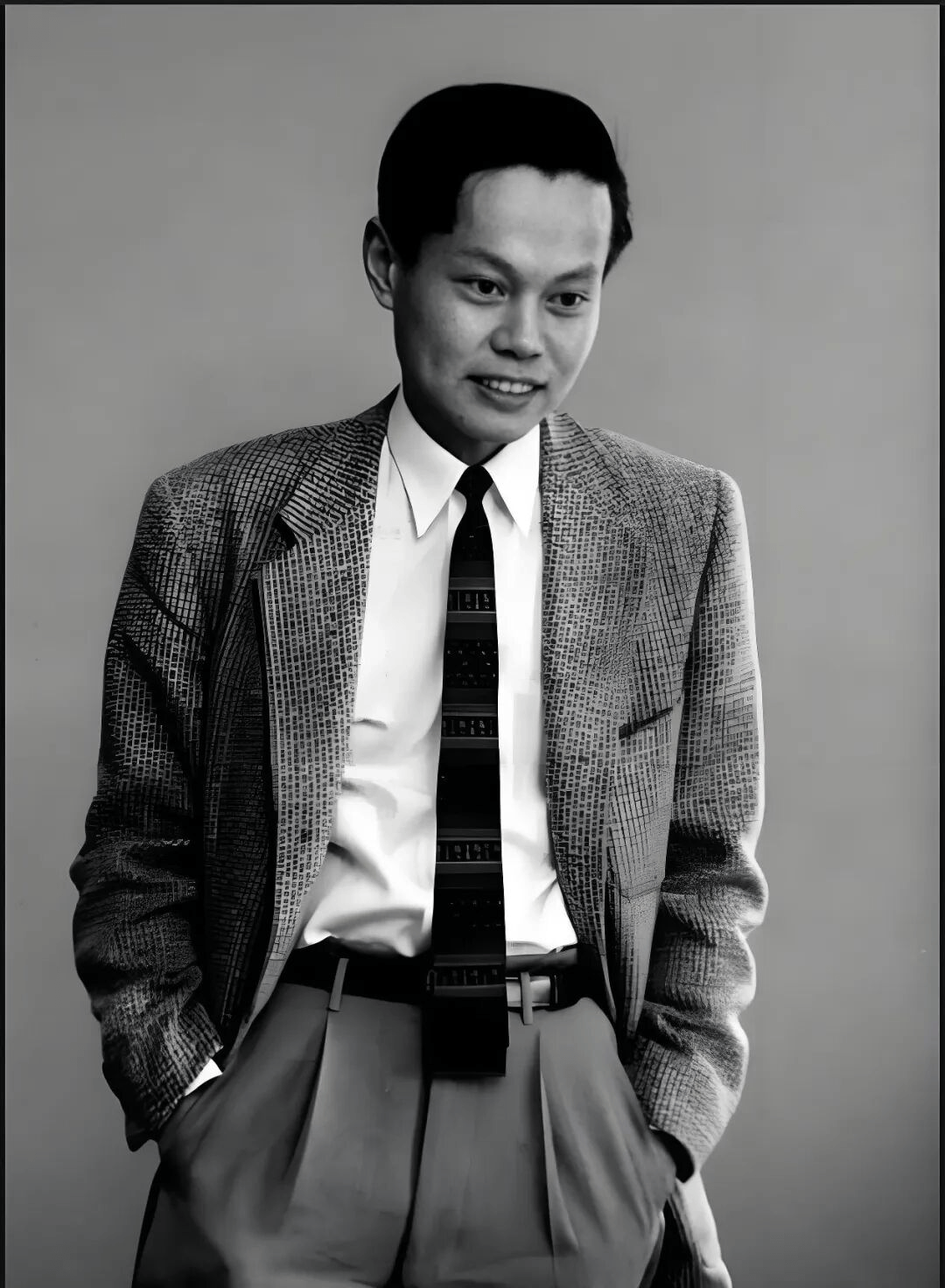

著名翻译学家许渊冲先生在他的自述《追忆逝水年华——从西南联大到巴黎大学》里,生动地记述了第一次在西南联大课堂上见到杨振宁的情景,形容他眉清目秀,脸颊白里透红,眉宇间流露出一股英气,眼睛里闪烁出锋芒。许渊冲说,杨振宁是西南联大成绩最好的学生。

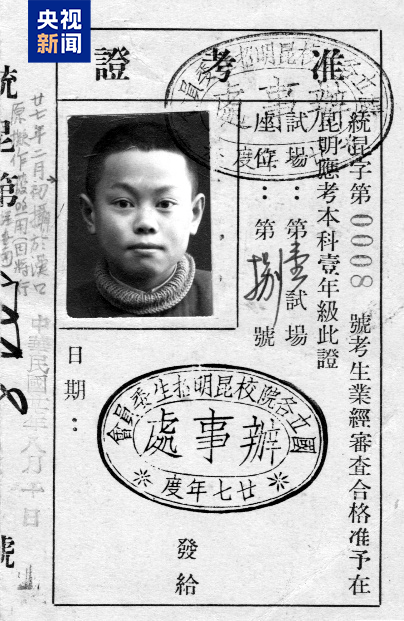

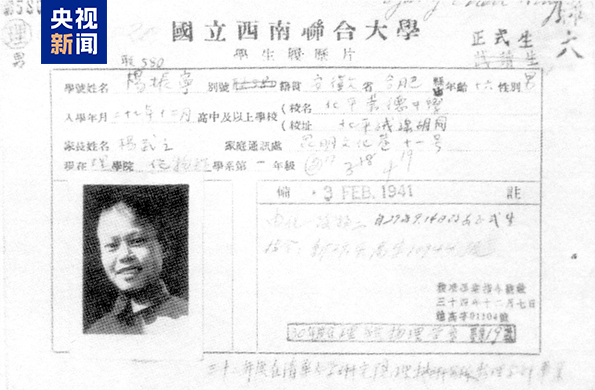

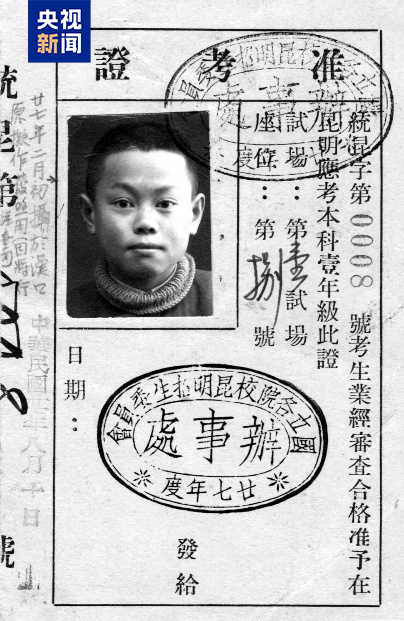

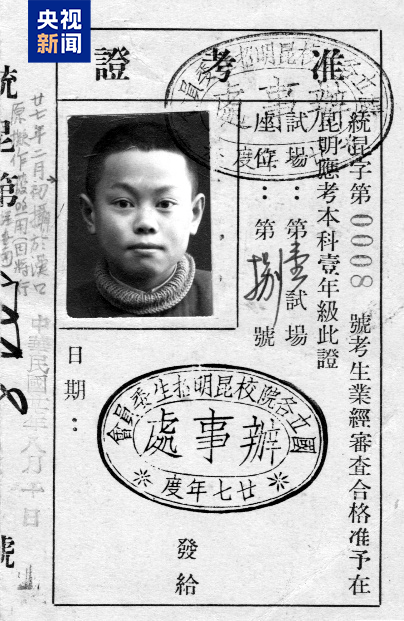

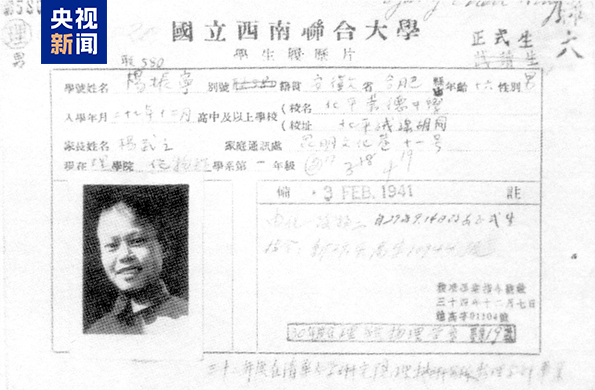

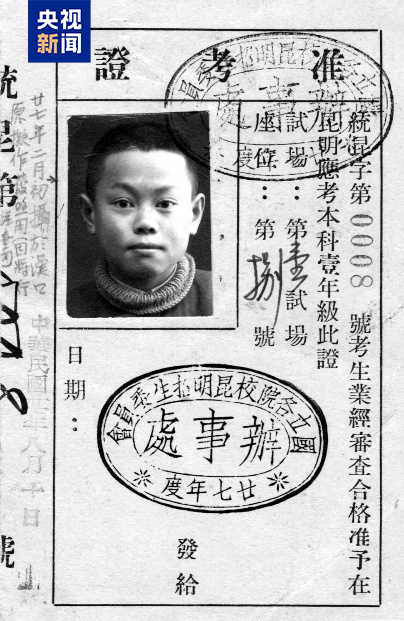

△杨振宁西南联合大学准考证

1942年,杨振宁在吴大猷教授指导下完成题为《群论与多原子分子的振动》的毕业论文,以优异成绩从西南联合大学物理系毕业。

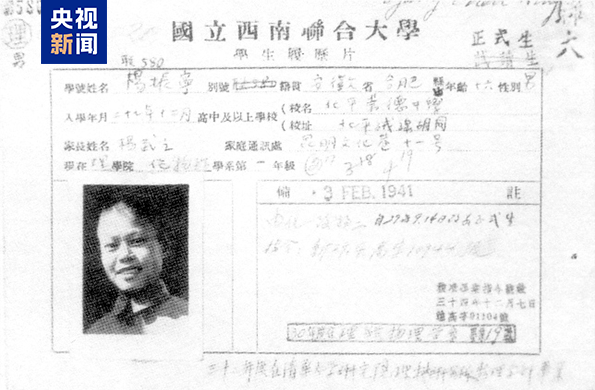

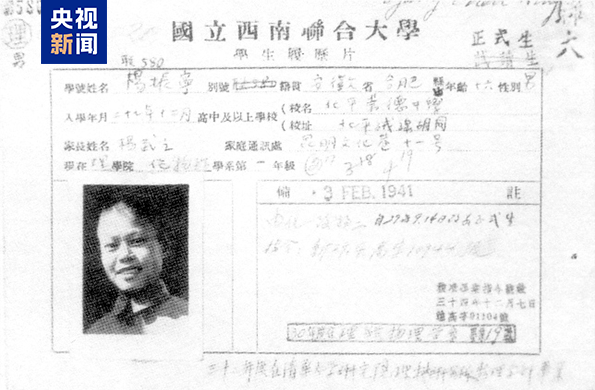

△杨振宁西南联合大学学籍卡

而后他随即进入清华大学研究院读研究生,师从王竹溪先生。1944年,杨振宁以论文《超晶格统计理论探究》获清华大学理学硕士学位。

23岁赴美留学 开启辉煌学术生涯

1945年,杨振宁作为第六届清华大学留美公费生赴美留学,就读于芝加哥大学。

杨振宁曾对导师说:“我总得回中国去,回国后,我觉得理论物理没有什么用,中国需要的是实验物理,所以我要做这方面的工作。”

1948年,他以论文《论核反应和符合测量中的角分布》在芝加哥大学获博士学位,导师是泰勒教授。毕业后,他在芝加哥大学工作。

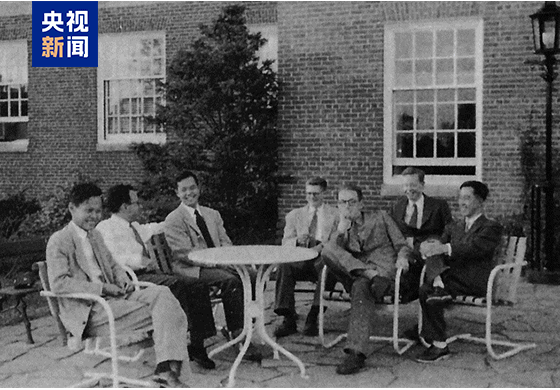

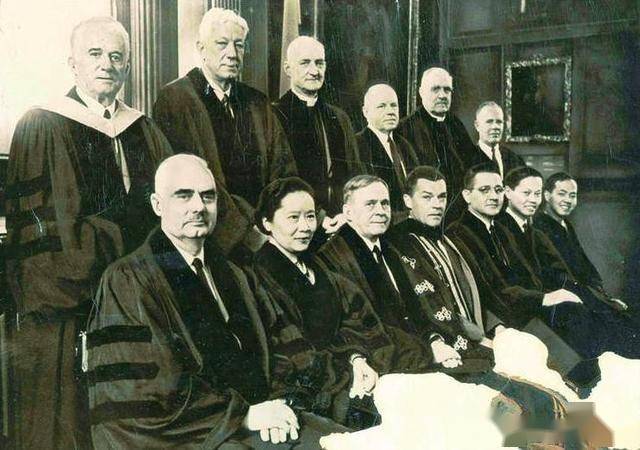

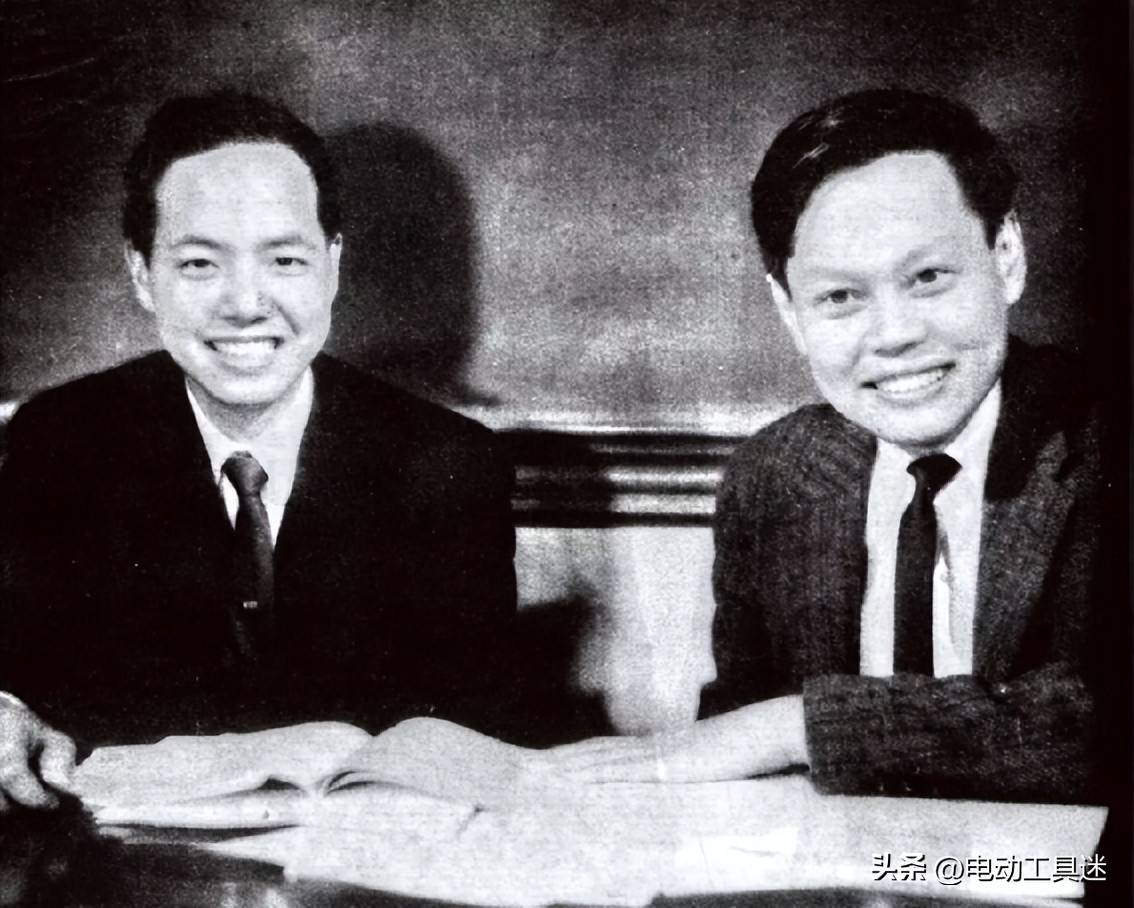

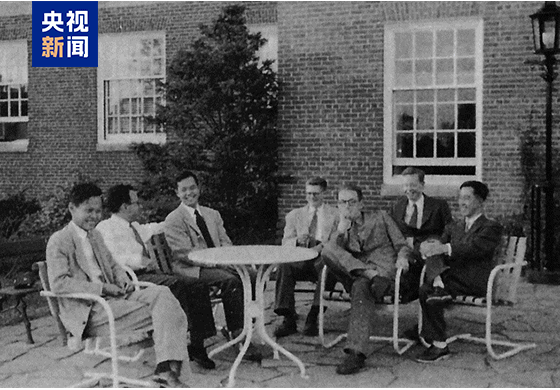

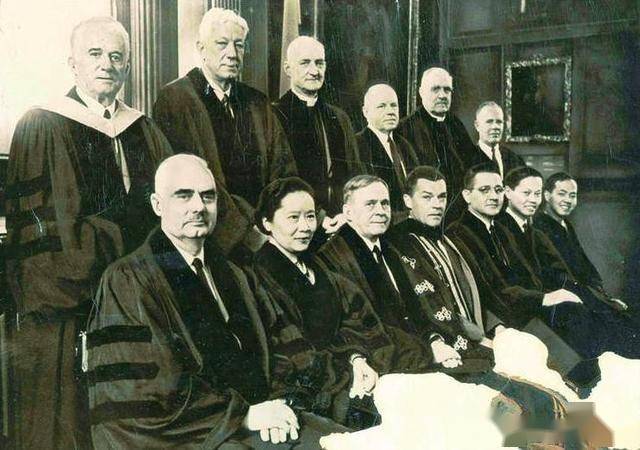

△1952年秋杨振宁等物理学家于普林斯顿高等研究院(左起:杨振宁、派斯、李政道、斯诺、爱德华兹、沃德、南部阳一郎)

在芝加哥大学期间,杨振宁与物理学大师费米教授交往密切,受到费米的很大影响。1949年,在费米和泰勒两位著名物理学家的推荐下,杨振宁加入普林斯顿高等研究院任研究员,从此开启了辉煌的学术生涯。1952年他任永久研究员,1955年任教授。

早在芝加哥大学读研究生时,杨振宁就开始思考拓展电磁学规范不变性的概念,以此统一描述当时发现的层出不穷的基本粒子。

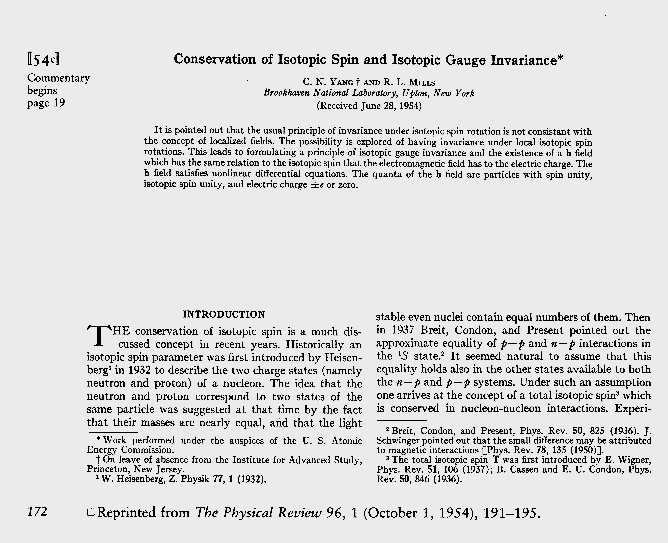

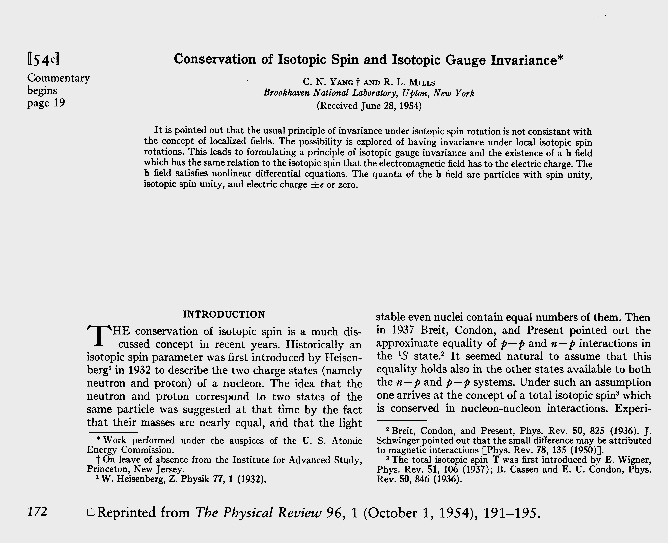

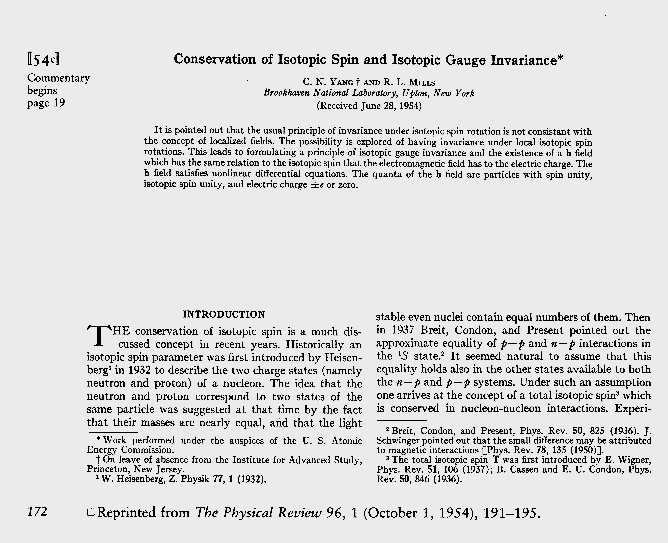

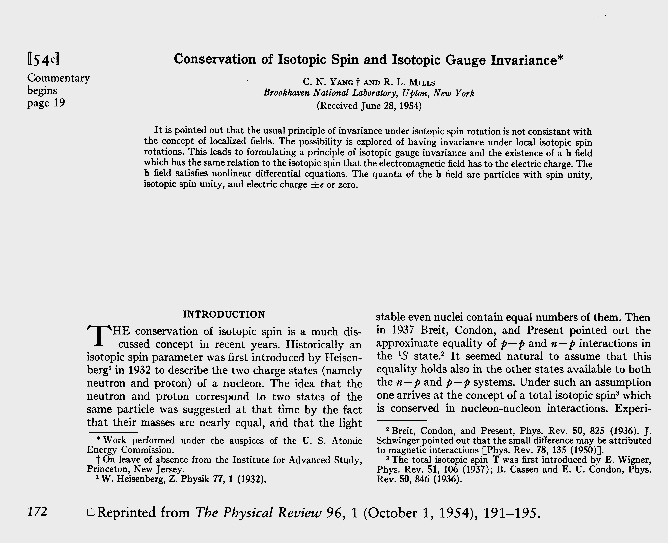

△1954年杨振宁与米尔斯关于“非阿贝尔规范场”的论文

1954年,杨振宁与米尔斯提出“非阿贝尔规范场”理论,被后人称为“杨-米尔斯规范场论”。该理论被认为是麦克斯韦电磁理论之后的规范场论最重要的发展,奠定了后来粒子物理标准模型的基础,由此发展出“对称性支配相互作用”的基本思想。

粒子物理标准模型是迄今为止描述基本粒子相互作用最基础的理论,统一了弱相互作用、强相互作用和电磁作用。

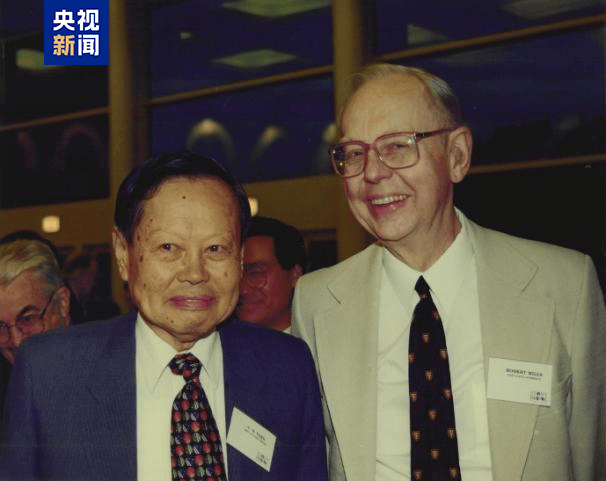

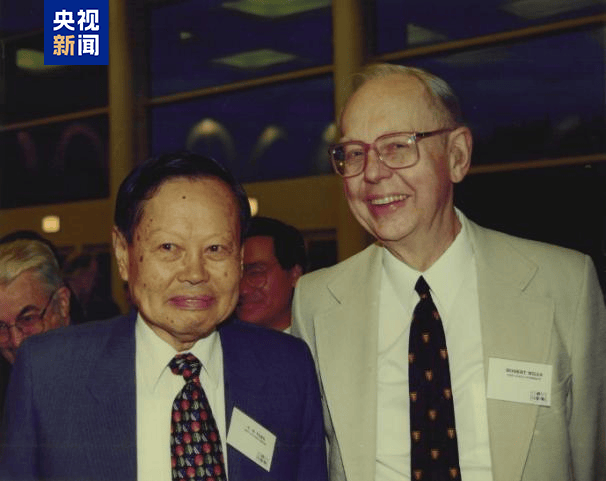

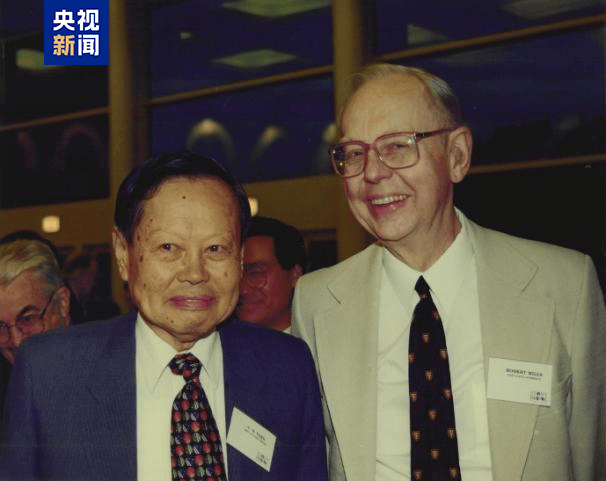

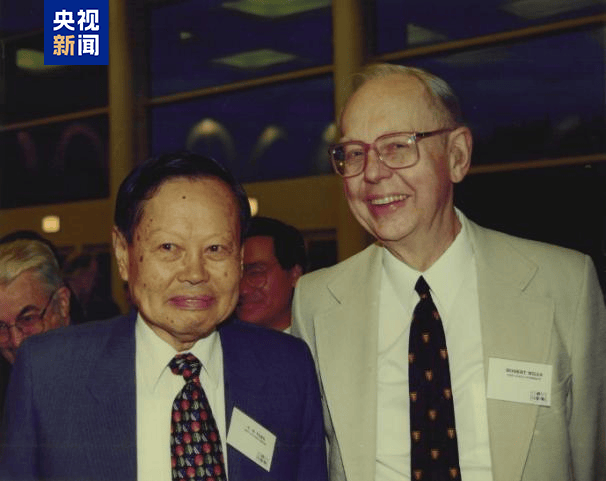

△1999年杨振宁与米尔斯于石溪

“杨-米尔斯规范场论”被认为是现代物理学的基石之一,是与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的最重要的基础物理理论之一,并深刻地影响了当代数学的发展。

“我为自己的中国血统和背景而感到骄傲” 与李政道共同成为最早获诺贝尔奖的中国人

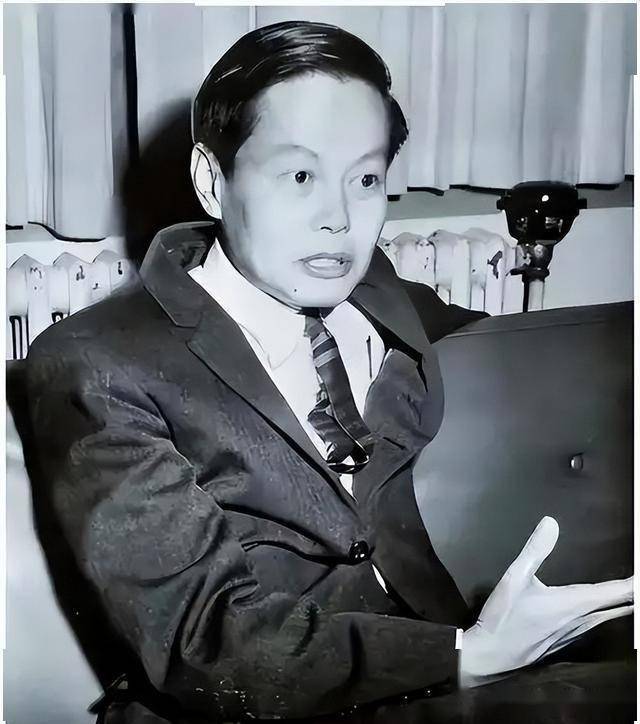

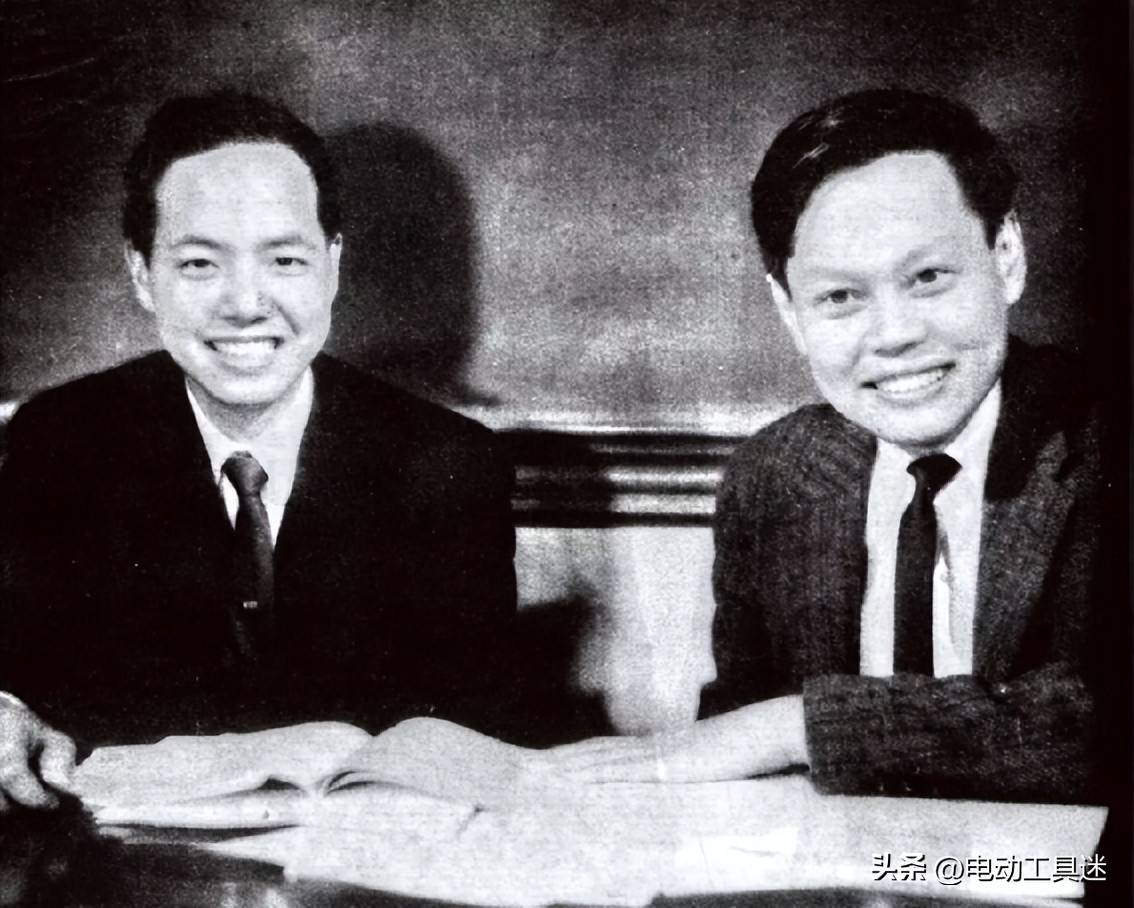

1956年,他与李政道共同发表论文,提出了在弱相互作用下宇称可以不守恒的思想,并提出了可能的实验检验方案。这个革命性的观念很快被吴健雄等人的实验证实。

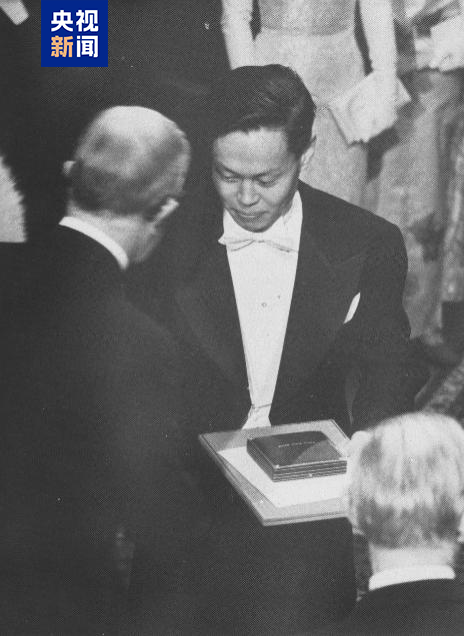

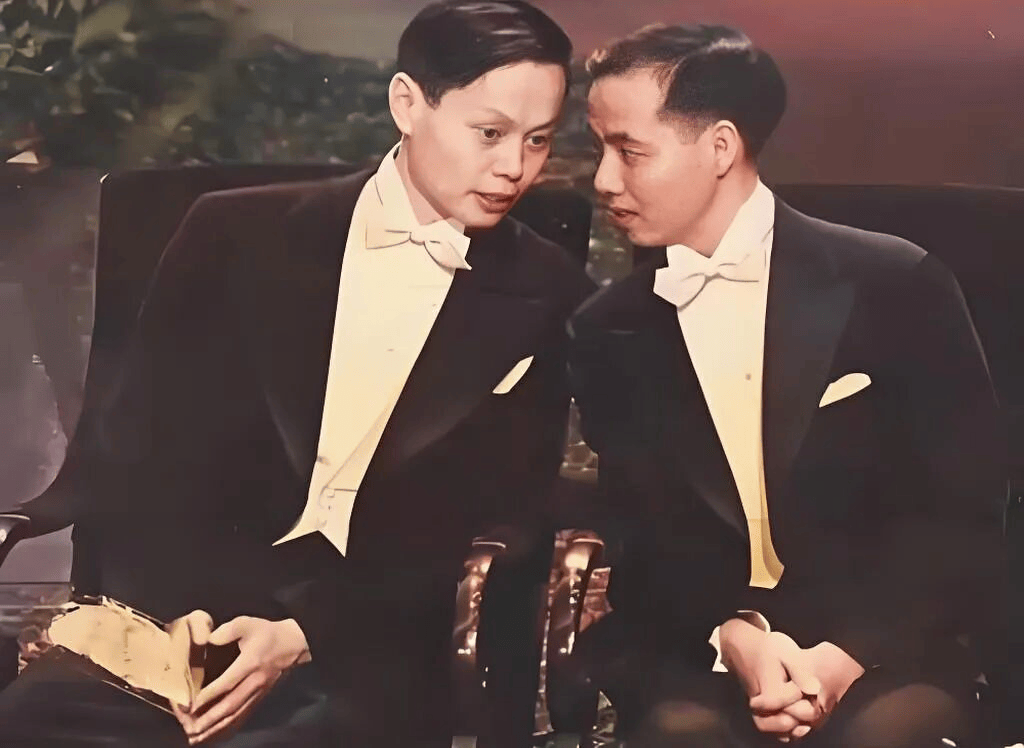

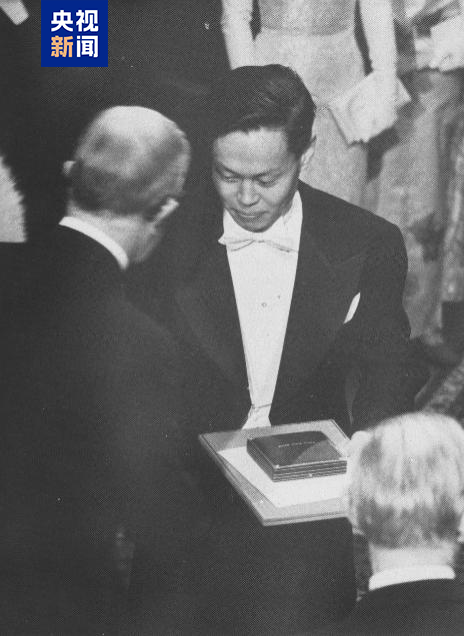

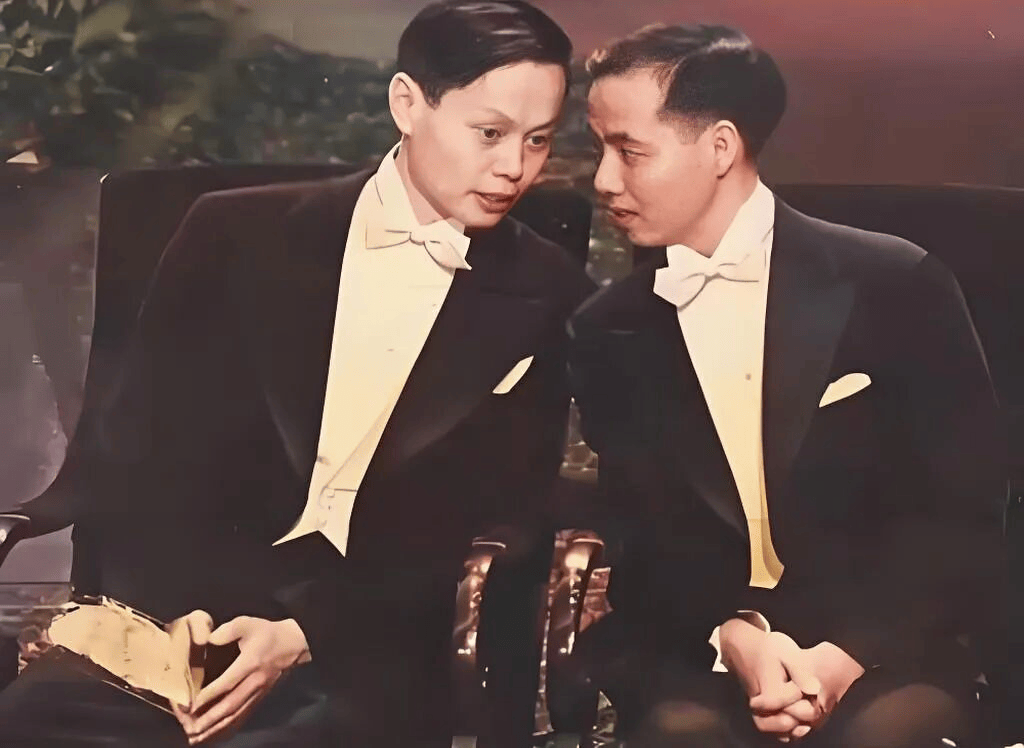

杨振宁与李政道“因他们对宇称不守恒定律的深刻探索以及由此带来的基本粒子领域的许多重要发现”,获得1957年诺贝尔物理学奖,共同成为最早获得诺贝尔奖的中国人。

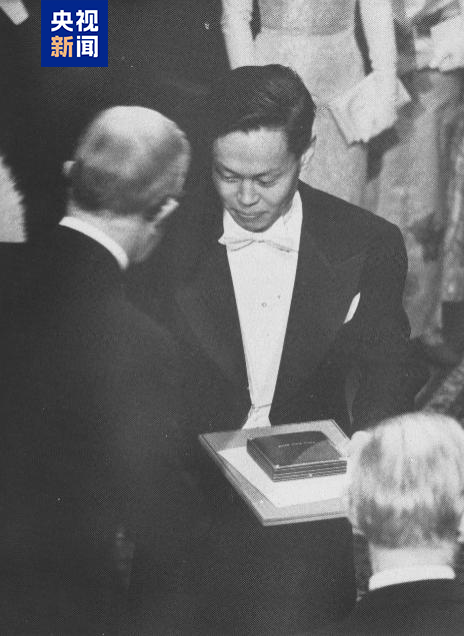

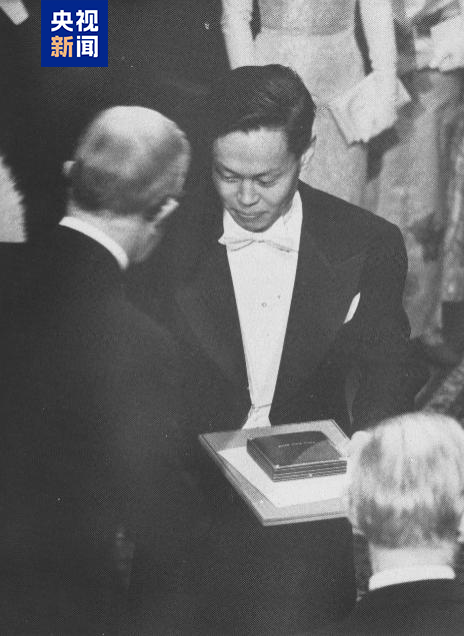

△1957年杨振宁自瑞典国王手中接受诺贝尔奖章

诺贝尔奖颁奖典礼上,杨振宁在致辞中说:“我为自己的中国血统和背景而感到骄傲,同样,我为能致力于作为人类文明一部分的、源出于西方的现代科学而感到自豪。我已献身于现代科学,并将竭诚工作,为之继续奋斗。”

1966年,杨振宁离开普林斯顿高等研究院,出任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授。他在石溪分校创立理论物理研究所(现名为杨振宁理论物理研究所),担任首任所长并在该研究所工作至1999年。

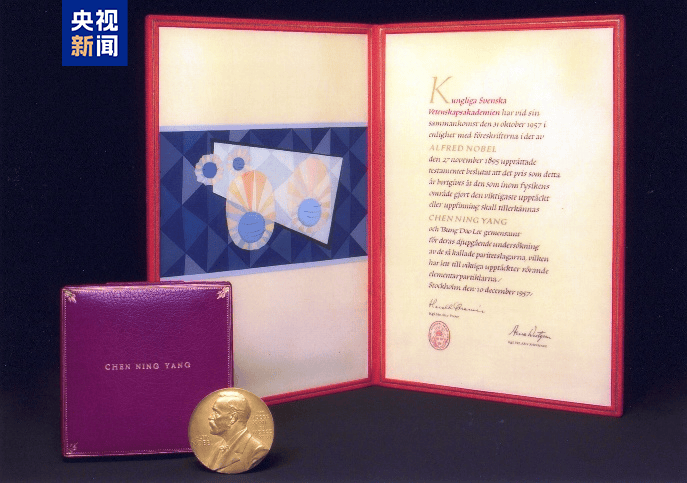

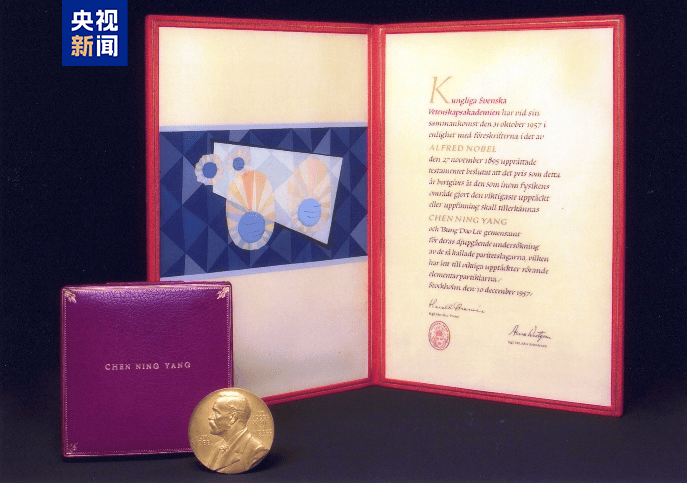

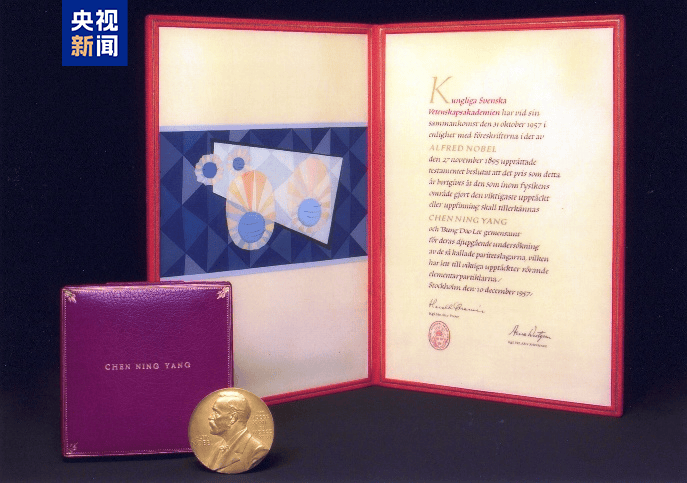

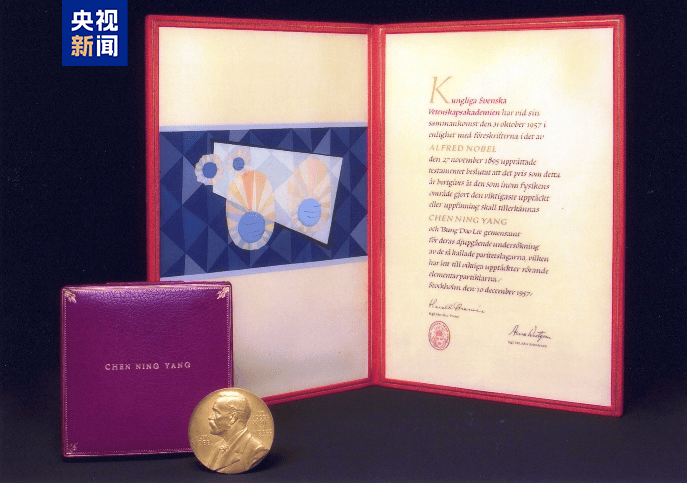

△诺贝尔奖章与奖状

1967年,杨振宁发现一维量子多体问题的关键方程式,该方程式与巴克斯特于1972年提出的相关方程具有相同的基本数学结构,被命名为“杨-巴克斯特方程”。这开辟了统计物理和低维量子理论研究的新方向,促成了量子群这一数学新领域的兴起。

“我的身体里循环着的是中华文化的血液”

杨振宁身居海外多年,但始终牢记父亲杨武之“有生应感国恩宏”的嘱托,拥有浓浓的家国情怀。“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液。”

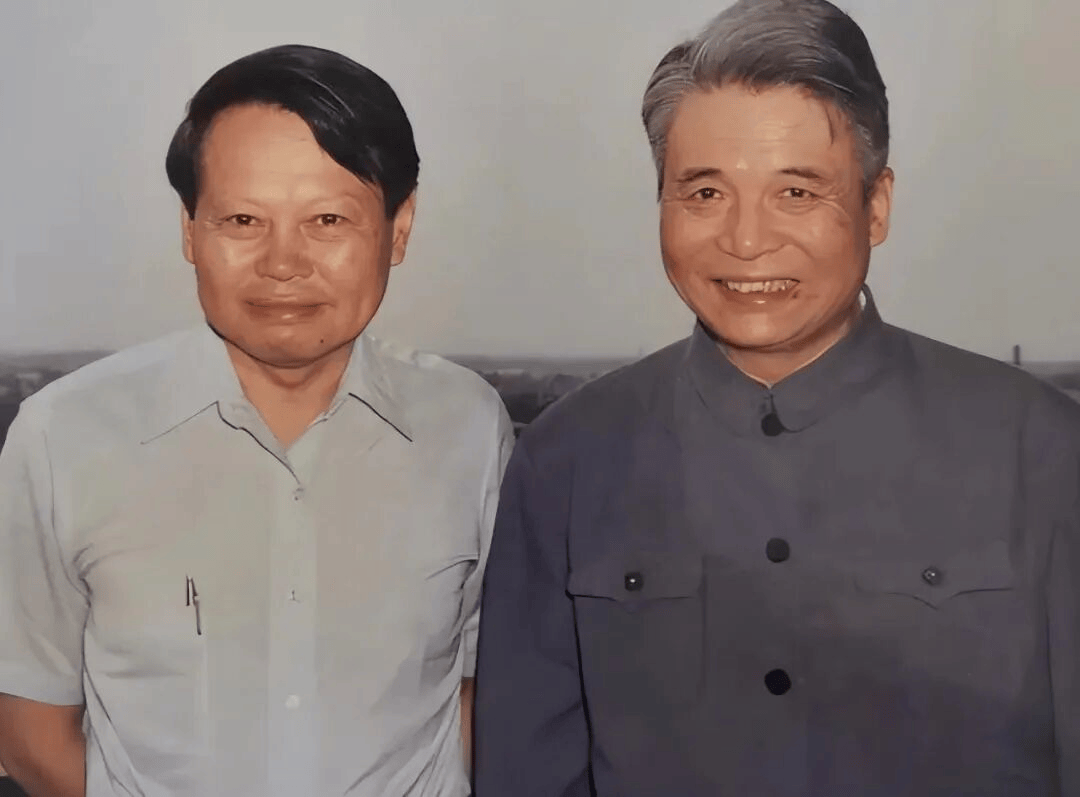

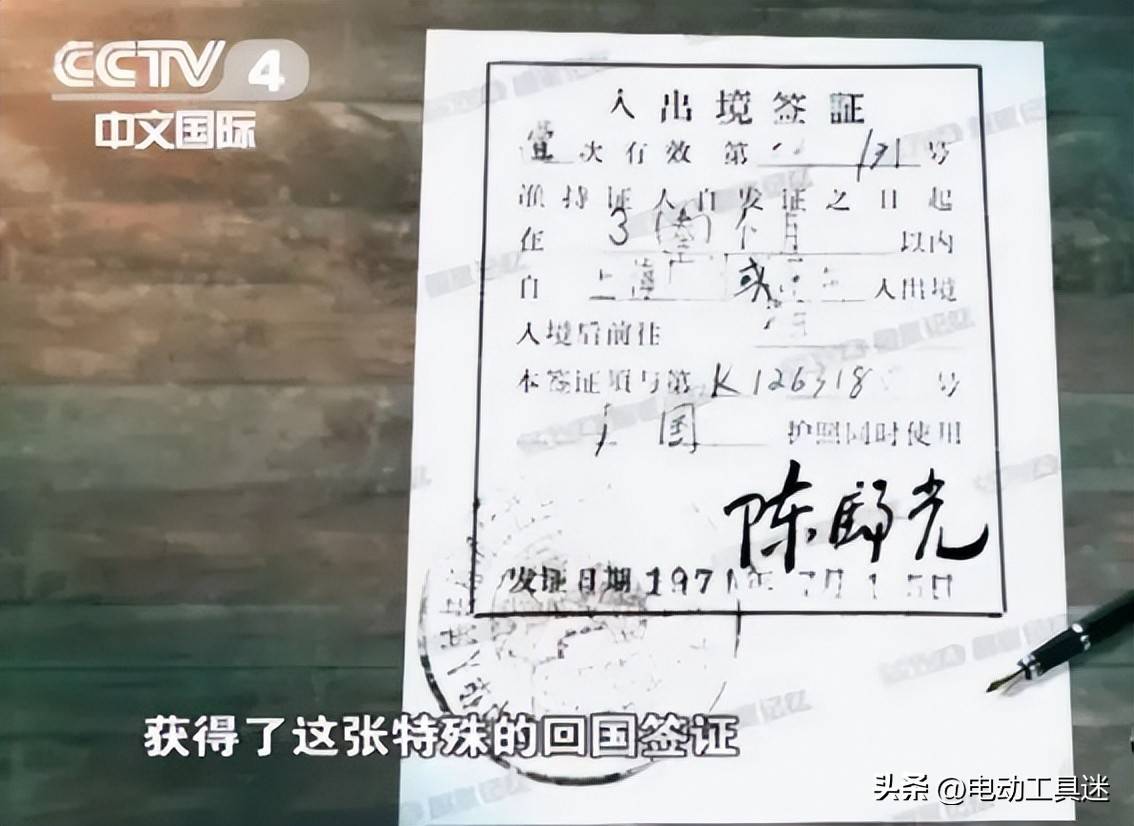

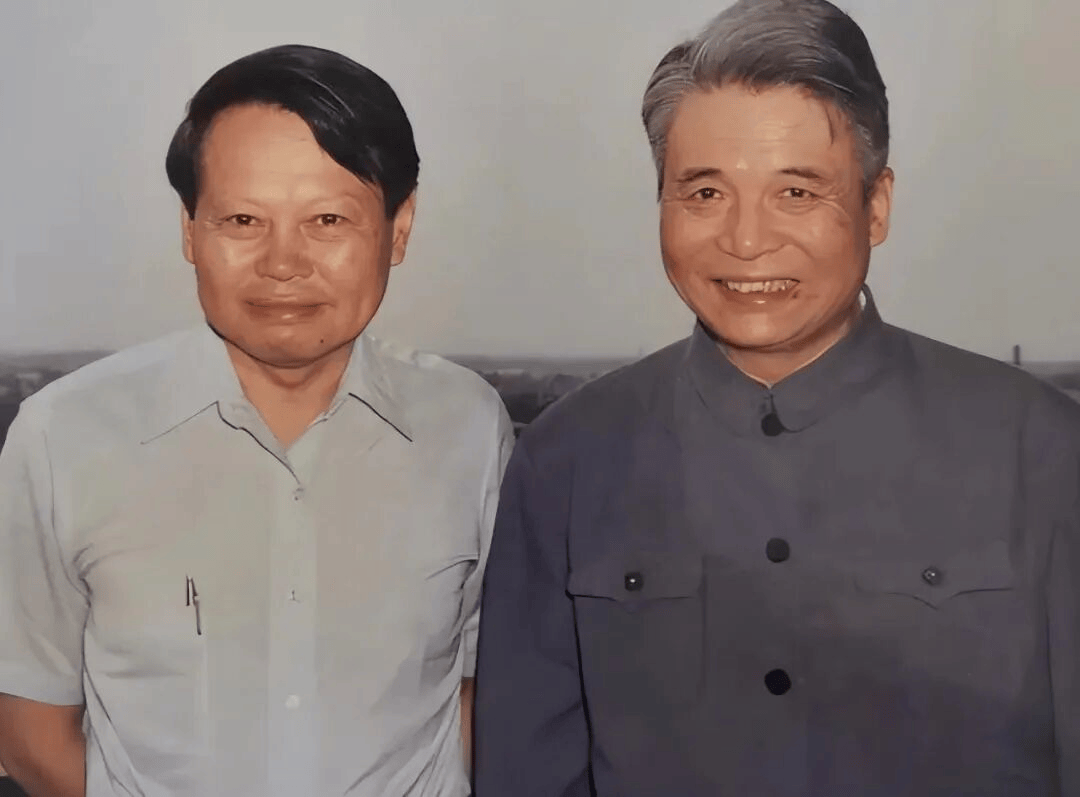

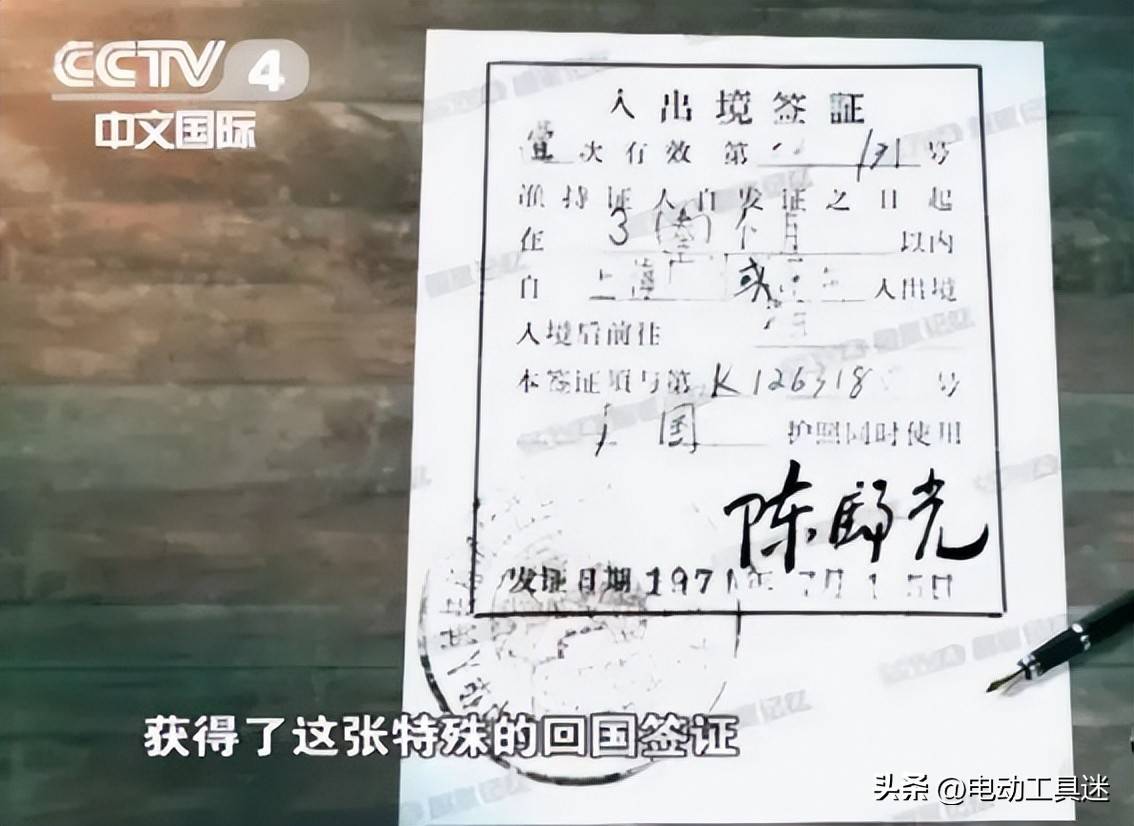

1971年中美关系刚有解冻迹象,他写信给父亲杨武之表达回国探亲的意愿,杨武之将这一消息报告国务院后获批准。7月,他回国访问,受到党和国家领导人的亲切接见,并见到了挚友邓稼先。从邓稼先那里获知中国原子弹是自力更生制造的,他激动涕零。返美后,他到多所大学演讲,影响极大,掀起大批华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁第一人。

1972年,他再次回国访问,向周恩来总理提议中国应重视基础科学研究,得到周总理的高度重视,对恢复和加强中国的基础科学研究起到了重要作用。1977年,为促进中美邦交正常化,他组织成立全美华人协会并担任会长。1979年1月30日,他在华盛顿主持欢迎邓小平的宴会并致辞,指出中美建交符合两国人民利益,并强调世界上只有一个中国,呼吁华人华侨为中国统一大业作出贡献。

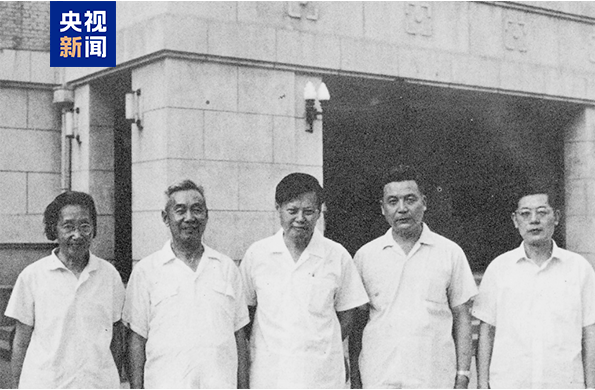

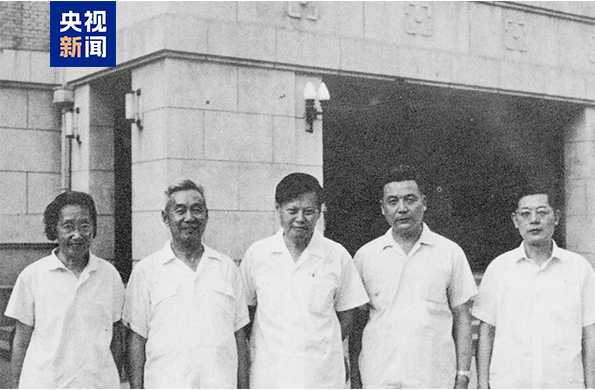

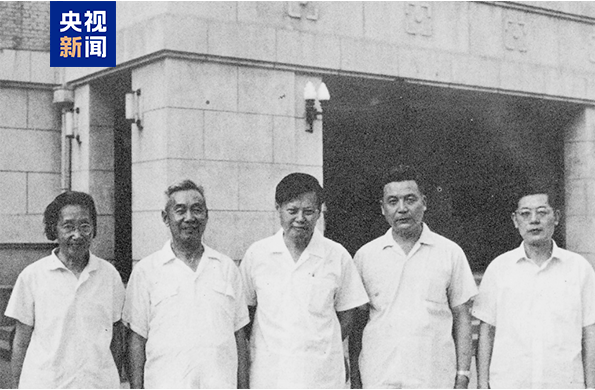

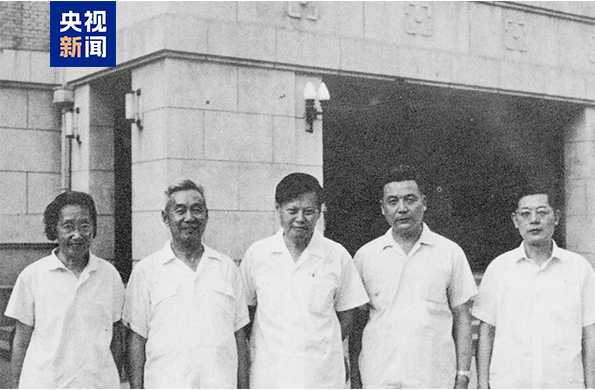

△1972年杨振宁与王承书(左一)、张文裕(左二)、邓稼先(右二)、周光召(右一)于北京

此后数十年,杨振宁为促进中国科技交流和进步做了大量工作。他从国家发展大局出发,为中国重大科学工程和科教政策制定发表关键性意见。

- 1980年杨振宁在纽约州立大学石溪分校设立“对华教育交流委员会”,从美国和中国香港地区募集资金,资助中国学者到美国进修。前后十余年间,近百位学者受此资助赴美进修,成为后来中国科技发展的重要中坚力量。

- 1982年,他致函中央领导同志,就中国科研事业的战略性问题和发展方向提出意见和建议。

- 1980年代起,他先后帮助中山大学、南开大学等国内高校设立理论物理等基础科学研究机构。

- 1986年,他应邀担任香港中文大学博文讲座教授,此后经常访问香港,对香港的科学发展产生了深远影响。

- 1989年,他担任亚太物理学会首任主席,该学会后来设立“杨振宁奖”以表彰年轻学者。

- 1992年,他协助设立了“求是科学基金”和“何梁何利基金”。

- 从1997年到2005年的八年间,他先后多次致信中央领导同志,力主中国应立即发展自由电子激光,对中国建设自由电子激光装置作出历史性贡献。

- 2002年,他应邀参与筹建邵逸夫奖励计划,并担任总评选委员会主席。

- 2018年,他还应邀担任“科学探索奖”的共同发起人。

1997年,清华大学成立高等研究中心,杨振宁应邀担任中心名誉主任,2009年高等研究中心更名为高等研究院。杨振宁于1999年起任清华大学教授,他亲自募集资金创立了清华大学高等研究中心基金会,用于人才引进和学科建设。回到清华之后,杨振宁把高等研究院的发展作为自己的新事业。

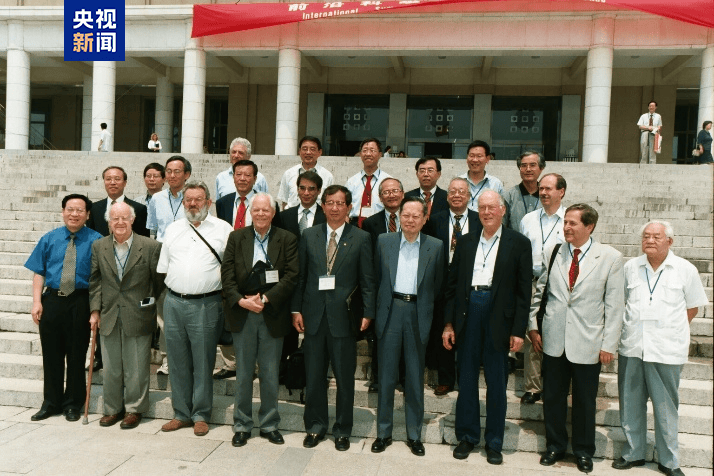

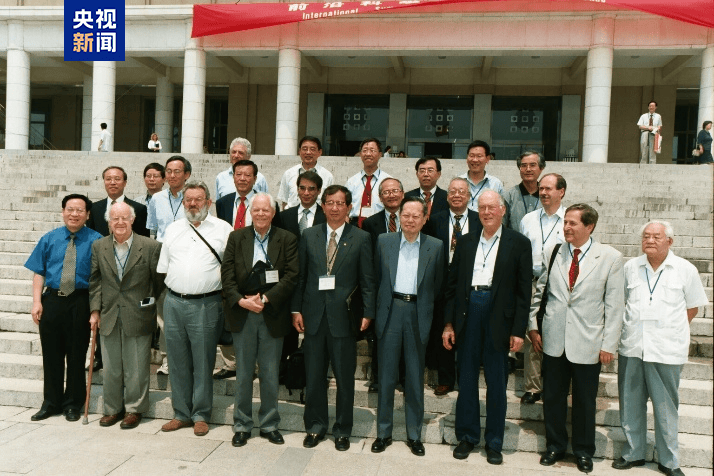

△2002年杨振宁与出席清华大学举办的前沿科学国际研讨会的学者合影

他以身垂范,以八十多岁高龄继续从事一线教学科研工作,亲自参与物理学人才培养工作,为清华大一学生讲授“普通物理”课程,为推动清华大学冷原子物理、凝聚态物理、密码学等基础学科的发展和学校人才培养事业倾注了大量心血、作出了极大贡献,对中国高等教育的改革发展产生了重要影响。

始终心怀家国 历经世界 终归故土

2015年,杨振宁放弃美国国籍,之后从中国科学院外籍院士转为中国科学院院士。

2021年5月,杨振宁将自己珍藏的2000余件图书、文章手稿、影像资料和艺术品捐赠给清华大学,在学校图书馆设立“杨振宁资料室”。

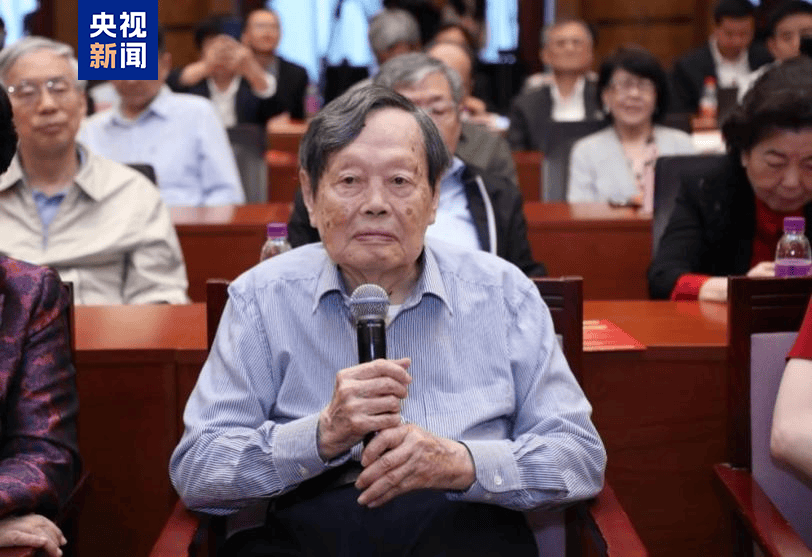

2021年9月22日,清华大学举行“杨振宁先生学术思想研讨会”,会上杨振宁发表了“但愿人长久,千里共同途”的讲话,回忆1971年回国访问的情形,深情追忆挚友邓稼先。

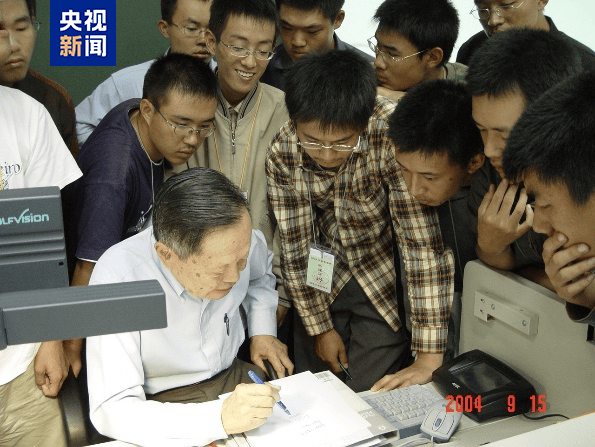

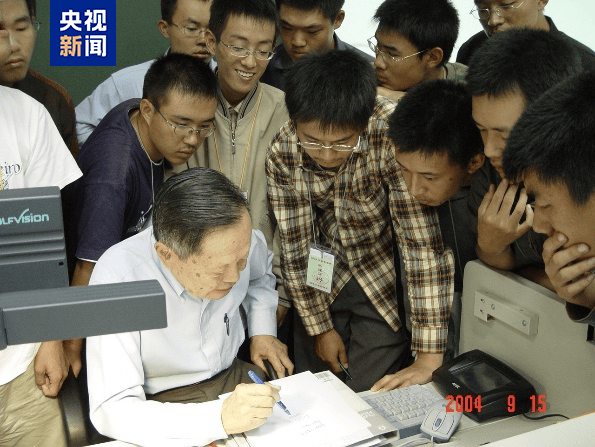

△2004年秋杨振宁与清华大学物理系大一新生在课间交流

杨振宁是20世纪最伟大的物理学家之一,为现代物理学的发展作出卓越贡献。以“杨-米尔斯规范场论”“弱相互作用中宇称不守恒”和“杨-巴克斯特方程”为代表的学术成就是人类科学殿堂中璀璨的明珠。

他在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理学多个领域取得的诸多成就,对推动这些领域的发展产生深远影响。

他是美国国家科学院、美国艺术与科学院、俄罗斯科学院、英国皇家学会、日本学士院等十余个国家和地区科学院的外籍院士或名誉院士,获颁国内外20余所知名大学的名誉博士学位。

除诺贝尔奖外,他还获得了拉姆福德奖、美国国家科学奖章、富兰克林奖章、科学成就鲍尔奖、爱因斯坦奖章、玻戈留玻夫奖、昂萨格奖、费萨尔国王国际科学奖、中国国际科技合作奖、求是终身成就奖等。

1997年,由中国科学院紫金山天文台发现的一颗国际编号为3421号的小行星,正式命名为“杨振宁星”。

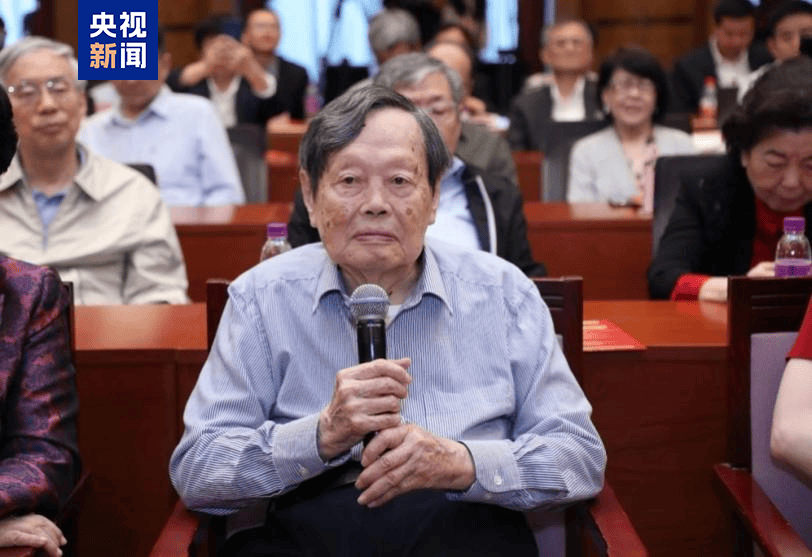

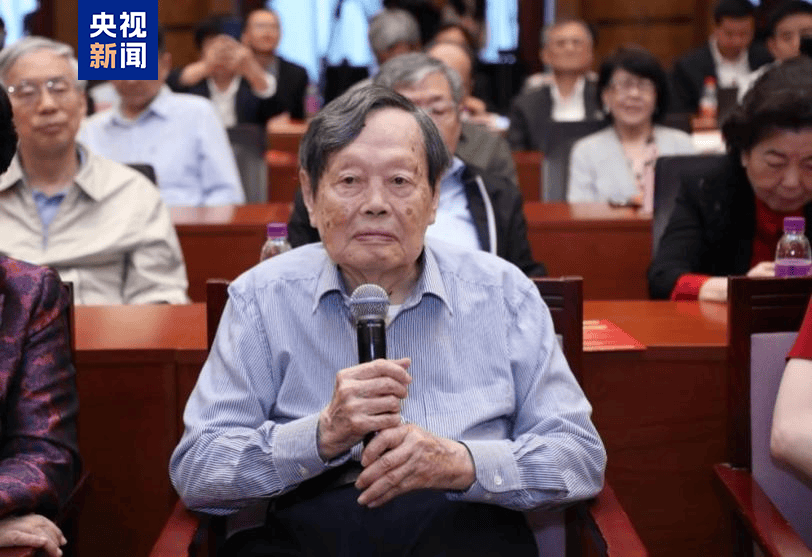

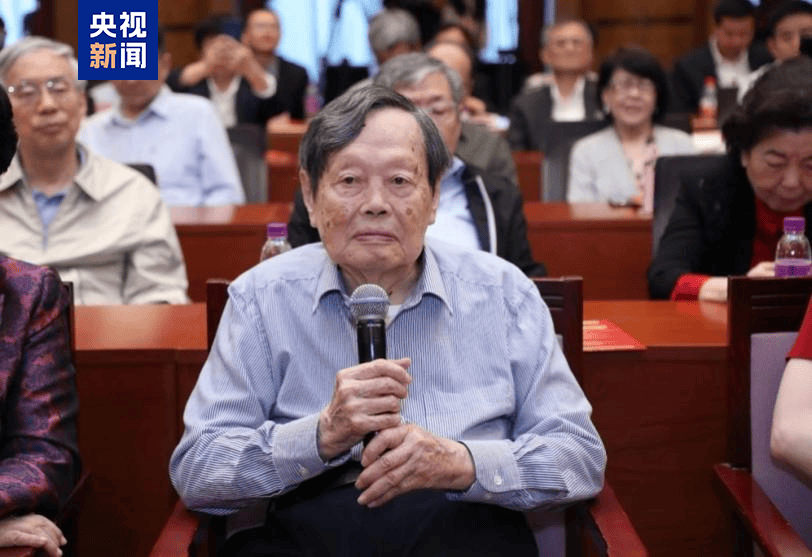

△2021年杨振宁在清华大学举行的“杨振宁先生学术思想研讨会”上讲话

杨振宁的一生跨越两个世纪,连接中西文化,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。

“宁拙毋巧,宁朴毋华”是他的治学态度,也是他的人生态度。

他将自己的人生比喻为“一个圆”,从清华园出发,历经了世界舞台,最终归根故土。正如他最钟爱的杜甫诗句“文章千古事,得失寸心知”,杨振宁的百年人生是一部闪耀在人类群星中的千古篇章。

著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

他是“西南联大成绩最好的学生”

杨振宁1922年10月1日出生于安徽合肥。1929年,杨振宁的父亲杨武之先生受聘清华大学算学系教授,他随父母来到清华,先入读清华园内的成志学校,后就读于北京崇德中学,在清华园度过了八年的少年时光。

△1923年杨振宁十个月大时与父母亲于合肥四古巷故居窗外

△1935年杨振宁于清华园西院11号

1937年七七事变后,杨振宁回到合肥,在庐州中学就读高中二年级,翌年初,他们全家历尽艰辛,辗转抵达昆明,杨振宁入读昆华中学。1938年秋天,他考入西南联合大学。

著名翻译学家许渊冲先生在他的自述《追忆逝水年华——从西南联大到巴黎大学》里,生动地记述了第一次在西南联大课堂上见到杨振宁的情景,形容他眉清目秀,脸颊白里透红,眉宇间流露出一股英气,眼睛里闪烁出锋芒。许渊冲说,杨振宁是西南联大成绩最好的学生。

△杨振宁西南联合大学准考证

1942年,杨振宁在吴大猷教授指导下完成题为《群论与多原子分子的振动》的毕业论文,以优异成绩从西南联合大学物理系毕业。

△杨振宁西南联合大学学籍卡

而后他随即进入清华大学研究院读研究生,师从王竹溪先生。1944年,杨振宁以论文《超晶格统计理论探究》获清华大学理学硕士学位。

23岁赴美留学 开启辉煌学术生涯

1945年,杨振宁作为第六届清华大学留美公费生赴美留学,就读于芝加哥大学。

杨振宁曾对导师说:“我总得回中国去,回国后,我觉得理论物理没有什么用,中国需要的是实验物理,所以我要做这方面的工作。”

1948年,他以论文《论核反应和符合测量中的角分布》在芝加哥大学获博士学位,导师是泰勒教授。毕业后,他在芝加哥大学工作。

△1952年秋杨振宁等物理学家于普林斯顿高等研究院(左起:杨振宁、派斯、李政道、斯诺、爱德华兹、沃德、南部阳一郎)

在芝加哥大学期间,杨振宁与物理学大师费米教授交往密切,受到费米的很大影响。1949年,在费米和泰勒两位著名物理学家的推荐下,杨振宁加入普林斯顿高等研究院任研究员,从此开启了辉煌的学术生涯。1952年他任永久研究员,1955年任教授。

早在芝加哥大学读研究生时,杨振宁就开始思考拓展电磁学规范不变性的概念,以此统一描述当时发现的层出不穷的基本粒子。

△1954年杨振宁与米尔斯关于“非阿贝尔规范场”的论文

1954年,杨振宁与米尔斯提出“非阿贝尔规范场”理论,被后人称为“杨-米尔斯规范场论”。该理论被认为是麦克斯韦电磁理论之后的规范场论最重要的发展,奠定了后来粒子物理标准模型的基础,由此发展出“对称性支配相互作用”的基本思想。

粒子物理标准模型是迄今为止描述基本粒子相互作用最基础的理论,统一了弱相互作用、强相互作用和电磁作用。

△1999年杨振宁与米尔斯于石溪

“杨-米尔斯规范场论”被认为是现代物理学的基石之一,是与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的最重要的基础物理理论之一,并深刻地影响了当代数学的发展。

“我为自己的中国血统和背景而感到骄傲” 与李政道共同成为最早获诺贝尔奖的中国人

1956年,他与李政道共同发表论文,提出了在弱相互作用下宇称可以不守恒的思想,并提出了可能的实验检验方案。这个革命性的观念很快被吴健雄等人的实验证实。

杨振宁与李政道“因他们对宇称不守恒定律的深刻探索以及由此带来的基本粒子领域的许多重要发现”,获得1957年诺贝尔物理学奖,共同成为最早获得诺贝尔奖的中国人。

△1957年杨振宁自瑞典国王手中接受诺贝尔奖章

诺贝尔奖颁奖典礼上,杨振宁在致辞中说:“我为自己的中国血统和背景而感到骄傲,同样,我为能致力于作为人类文明一部分的、源出于西方的现代科学而感到自豪。我已献身于现代科学,并将竭诚工作,为之继续奋斗。”

1966年,杨振宁离开普林斯顿高等研究院,出任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授。他在石溪分校创立理论物理研究所(现名为杨振宁理论物理研究所),担任首任所长并在该研究所工作至1999年。

△诺贝尔奖章与奖状

1967年,杨振宁发现一维量子多体问题的关键方程式,该方程式与巴克斯特于1972年提出的相关方程具有相同的基本数学结构,被命名为“杨-巴克斯特方程”。这开辟了统计物理和低维量子理论研究的新方向,促成了量子群这一数学新领域的兴起。

“我的身体里循环着的是中华文化的血液”

杨振宁身居海外多年,但始终牢记父亲杨武之“有生应感国恩宏”的嘱托,拥有浓浓的家国情怀。“我的身体里循环着的是父亲的血液,是中华文化的血液。”

1971年中美关系刚有解冻迹象,他写信给父亲杨武之表达回国探亲的意愿,杨武之将这一消息报告国务院后获批准。7月,他回国访问,受到党和国家领导人的亲切接见,并见到了挚友邓稼先。从邓稼先那里获知中国原子弹是自力更生制造的,他激动涕零。返美后,他到多所大学演讲,影响极大,掀起大批华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁第一人。

1972年,他再次回国访问,向周恩来总理提议中国应重视基础科学研究,得到周总理的高度重视,对恢复和加强中国的基础科学研究起到了重要作用。1977年,为促进中美邦交正常化,他组织成立全美华人协会并担任会长。1979年1月30日,他在华盛顿主持欢迎邓小平的宴会并致辞,指出中美建交符合两国人民利益,并强调世界上只有一个中国,呼吁华人华侨为中国统一大业作出贡献。

△1972年杨振宁与王承书(左一)、张文裕(左二)、邓稼先(右二)、周光召(右一)于北京

此后数十年,杨振宁为促进中国科技交流和进步做了大量工作。他从国家发展大局出发,为中国重大科学工程和科教政策制定发表关键性意见。

- 1980年杨振宁在纽约州立大学石溪分校设立“对华教育交流委员会”,从美国和中国香港地区募集资金,资助中国学者到美国进修。前后十余年间,近百位学者受此资助赴美进修,成为后来中国科技发展的重要中坚力量。

- 1982年,他致函中央领导同志,就中国科研事业的战略性问题和发展方向提出意见和建议。

- 1980年代起,他先后帮助中山大学、南开大学等国内高校设立理论物理等基础科学研究机构。

- 1986年,他应邀担任香港中文大学博文讲座教授,此后经常访问香港,对香港的科学发展产生了深远影响。

- 1989年,他担任亚太物理学会首任主席,该学会后来设立“杨振宁奖”以表彰年轻学者。

- 1992年,他协助设立了“求是科学基金”和“何梁何利基金”。

- 从1997年到2005年的八年间,他先后多次致信中央领导同志,力主中国应立即发展自由电子激光,对中国建设自由电子激光装置作出历史性贡献。

- 2002年,他应邀参与筹建邵逸夫奖励计划,并担任总评选委员会主席。

- 2018年,他还应邀担任“科学探索奖”的共同发起人。

1997年,清华大学成立高等研究中心,杨振宁应邀担任中心名誉主任,2009年高等研究中心更名为高等研究院。杨振宁于1999年起任清华大学教授,他亲自募集资金创立了清华大学高等研究中心基金会,用于人才引进和学科建设。回到清华之后,杨振宁把高等研究院的发展作为自己的新事业。

△2002年杨振宁与出席清华大学举办的前沿科学国际研讨会的学者合影

他以身垂范,以八十多岁高龄继续从事一线教学科研工作,亲自参与物理学人才培养工作,为清华大一学生讲授“普通物理”课程,为推动清华大学冷原子物理、凝聚态物理、密码学等基础学科的发展和学校人才培养事业倾注了大量心血、作出了极大贡献,对中国高等教育的改革发展产生了重要影响。

始终心怀家国 历经世界 终归故土

2015年,杨振宁放弃美国国籍,之后从中国科学院外籍院士转为中国科学院院士。

2021年5月,杨振宁将自己珍藏的2000余件图书、文章手稿、影像资料和艺术品捐赠给清华大学,在学校图书馆设立“杨振宁资料室”。

2021年9月22日,清华大学举行“杨振宁先生学术思想研讨会”,会上杨振宁发表了“但愿人长久,千里共同途”的讲话,回忆1971年回国访问的情形,深情追忆挚友邓稼先。

△2004年秋杨振宁与清华大学物理系大一新生在课间交流

杨振宁是20世纪最伟大的物理学家之一,为现代物理学的发展作出卓越贡献。以“杨-米尔斯规范场论”“弱相互作用中宇称不守恒”和“杨-巴克斯特方程”为代表的学术成就是人类科学殿堂中璀璨的明珠。

他在粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理等物理学多个领域取得的诸多成就,对推动这些领域的发展产生深远影响。

他是美国国家科学院、美国艺术与科学院、俄罗斯科学院、英国皇家学会、日本学士院等十余个国家和地区科学院的外籍院士或名誉院士,获颁国内外20余所知名大学的名誉博士学位。

除诺贝尔奖外,他还获得了拉姆福德奖、美国国家科学奖章、富兰克林奖章、科学成就鲍尔奖、爱因斯坦奖章、玻戈留玻夫奖、昂萨格奖、费萨尔国王国际科学奖、中国国际科技合作奖、求是终身成就奖等。

1997年,由中国科学院紫金山天文台发现的一颗国际编号为3421号的小行星,正式命名为“杨振宁星”。

△2021年杨振宁在清华大学举行的“杨振宁先生学术思想研讨会”上讲话

杨振宁的一生跨越两个世纪,连接中西文化,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。

杨振宁先生的一生,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。“宁拙毋巧,宁朴毋华”是他的治学态度,也是他的人生态度。正如他钟爱的诗句“文章千古事,得失寸心知”,杨振宁先生的百年人生是一部闪耀在人类群星中的千古篇章。

作者: 志和 时间: 2025-10-19 14:35:37

本帖最后由 志和 于 2025-10-19 14:36 编辑

杨振宁在物理界的地位到底有多高,及到底对中国有什么贡献 2025-10-19 12:16

发布于:广东省

享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日在北京逝世,享年103岁。

从众多物理学家和学界的评价中,可以看出杨振宁在物理界的地位极其崇高:

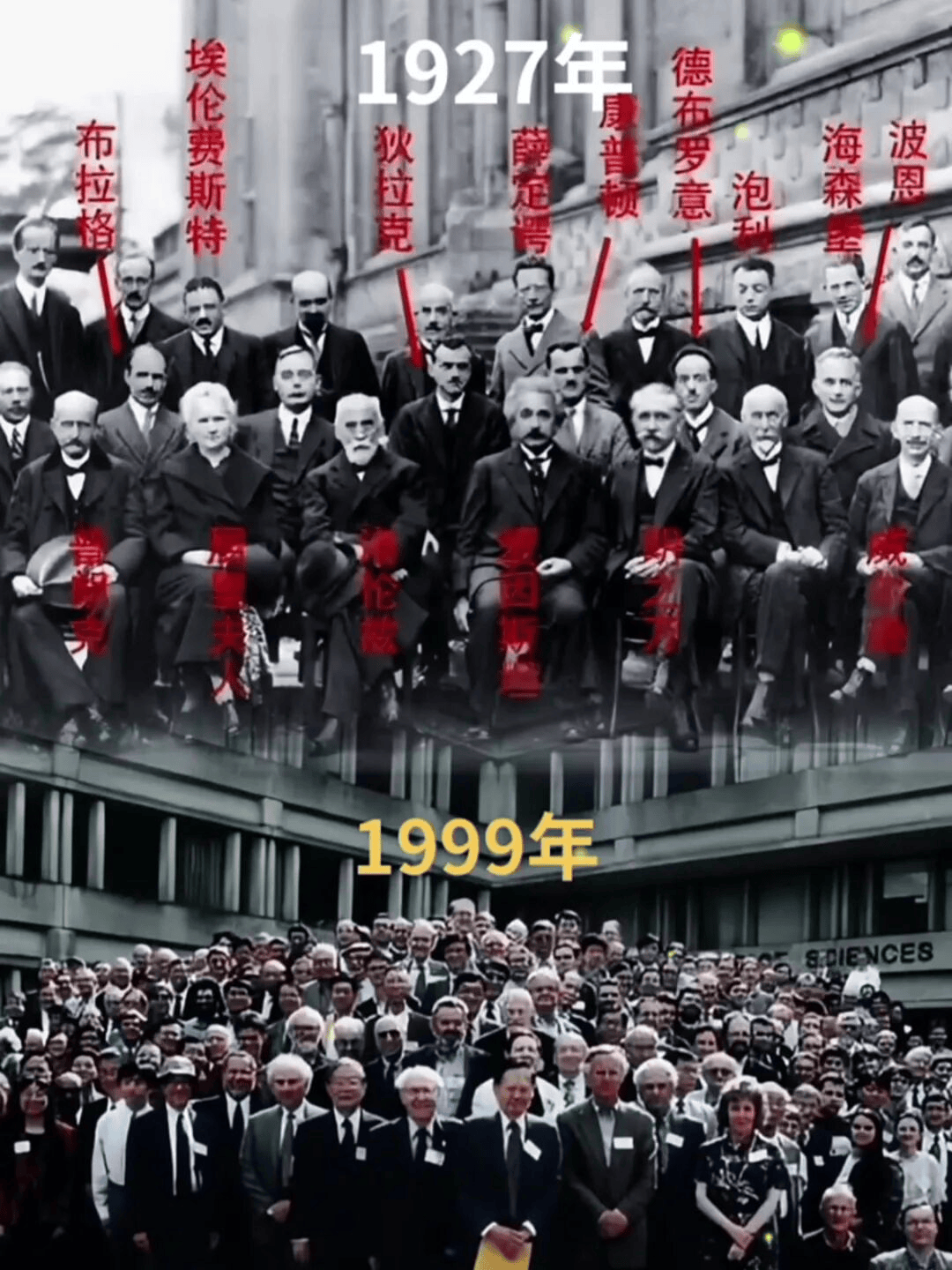

比肩物理学界顶尖大师:有观点认为杨振宁是可比肩牛顿、麦克斯韦与爱因斯坦的理论物理学大师。他的逝世标志着一个物理学黄金时代的落幕,也显示出他在物理学发展历程中的标志性地位。

20世纪物理学卓越设计师:曾与他共事多年的物理学家弗里曼·戴森,评价杨振宁是“继爱因斯坦和狄拉克之后,20世纪物理学的卓越设计师” 。

20世纪物理学里程碑人物:诺贝尔物理学奖得主丁肇中曾说,20世纪物理学有三个里程碑,一是爱因斯坦的相对论,二是狄拉克的量子力学,三就是杨振宁的规范场。

“物理学全才”:美国物理学界评价,杨振宁是继爱因斯坦和费米之后,第三位“物理学全才”。

杨振宁取得了多项卓越成就,比如与李政道共同提出的弱相互作用中宇称不守恒定律、提出的“杨 - 米尔斯规范场论”、“杨 - 巴克斯特方程”等,这些成就为物理学的发展作出了极为重要的贡献。虽然没有确切的排名,但他无疑是物理界最伟大的科学家之一。

杨振宁对中国的贡献涵盖科学研究、人才培养、学术交流、科研机构建设和文化自信等领域,提出宇称不守恒理论和杨-米尔斯规范场论,推动成立清华大学高等研究院,增强民族科学自信。

科学研究:杨振宁在理论物理学领域取得了卓越的成就,他与李政道合作提出的宇称不守恒理论,以及与米尔斯共同提出的杨-米尔斯规范场论,不仅为粒子物理标准模型奠定了基础,还推动了数学与物理的深度交叉,这些成果在国际上具有重要影响力。

人才培养:杨振宁通过成立“与中国教育交流委员会”资助学者赴美进修,在清华大学任教并亲自授课,设立奖学金资助贫困学子,为中国培养了大批科研人才。

学术交流:他在1971年首访新中国,带动了大批华裔学者回国交流,促进了中美科技合作项目的开展,推动了中国物理学研究的国际化进程。

科研机构建设:杨振宁推动创立了清华大学高等研究院,担任荣誉主任,并筹资引进顶尖学者,还参与建设了60多所物理实验室。

文化自信:他的成就帮助中国人克服了“自己不如人”的心理,增强了民族科学自信,成为中国科学界的精神象征。

作者: 志和 时间: 2025-10-19 14:41:49

本帖最后由 志和 于 2025-10-19 14:42 编辑

杨振宁在1952年的薪水有多高?新中国要卖200吨小麦才够他的工资 2025-10-18 17:24

本文信源来自权威报道【极目新闻】【中华网】(详细信源附在文章末尾)。为提升文章可读性,细节可能存在润色,请理智阅读,仅供参考!

文|饿饿

编辑|饿饿

“今天早上才看了辟谣,真希望能再辟谣一次啊。”

“杨振宁先生这颗科学界的巨星,终究是陨落了。”

10月18日,享誉世界的物理学家杨振宁逝世,享年103岁。

西湖大学为他发文悼念,其和清华大学的官网也转为了黑白。

各方媒体争相报道,亿万网友更是用一句句沉重的“一路走好”表达着对他的不舍。

而杨振宁之所以能有如此大的影响力,无外乎是他对中国乃至世界所做出的贡献。

早在1952年,杨老就拿到了一年一万美金的薪水。

什么概念?新中国要卖200吨小麦才够他的工资。

就是在美国,杨老一个人的年薪也足以顶得上3个中产家庭的总收入。

那么杨振宁的薪水为什么那么高?

影响力如此大的他,究竟又有怎样传奇的一生?

高薪的背后

“中国需要科技人才,我希望你能回国。”

在1960年春,杨振宁的父亲—杨武之向杨振宁提出了想让杨振宁回国的想法。

可杨振宁不但接连两次都拒绝了父亲的提议,甚至后来还加入了美国籍。

这究竟是为什么?

杨振宁出生在1922年,父亲杨武之是大学教授。

小时候杨振宁的成绩就十分优异,后来更是跑去了西南联大念书。

朱自清、闻一多和罗常培教大一的国文,吴有训教大二的电磁学……

在西南联大6年,杨振宁学习十分努力。

毕竟在那个特殊年代,能坐下来读书就很是不易。

杨振宁和他的父亲杨武之一样,也通过自己的努力成了留美生。

可他跟父亲不同的是,父亲选择了学成归国,可他却连中国国籍都不要了。

那是1950年,美国禁止所有获得博士学位以上的华裔返回中国。

而杨振宁早在1946年就获得了博士学位,并且那还是他刚来到美国的第2年。

后来加入普林斯顿高等研究所后,奥本海默又十分欣赏他,于是他便留在了美国。

1950年春,杨振宁收下了奥本海默为他开出的普林斯顿高等研究所为期5年的聘书。

先是成为永久研究员,后来又升任为教授。

杨振宁的科研实力有多强?其实看看美国给他开出的年薪就知道了。

1952年的时候,美国家庭的平均年收入才3300美元。

可杨振宁自己的年薪就飙到了1万美元!

要是把这1万美元放在当时的中国,这些钱更是能买下足足200吨小麦。

200吨的小麦研磨成粉,那可是上百万斤的面粉。

用这些面粉蒸出来的馒头,不夸张地说,供一个小城市的人吃上好几个月都没问题。

但你以为杨振宁是因为这才不回国的吗?

不是他不想回来,其实是因为当时国内不具备一定的研究环境。

事实证明,杨振宁的决定是对的。

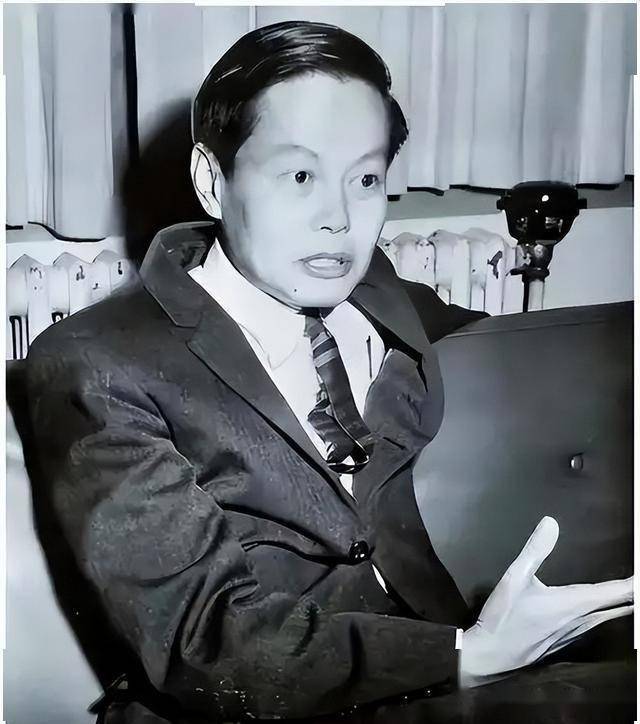

1957年,杨振宁和李政道一起凭借“宇称不守恒”理论;

共同成为了诺贝尔物理学奖的获得者。

此事轰动了全球,毕竟这可是华人第一次站上诺贝尔奖的领奖台。

1960年的春天,杨武之劝杨振宁回国,说中国正需要科技人才。

等到1962年,杨武之再次针对回国一事对杨振宁进行劝说。

但为了学术发展,杨振宁还是选择了留下,两年后,他便正式加入了美国国籍。

那时候的杨振宁42岁,而距离他回到中国还有32年。

而后来杨振宁的回国仅仅只是想“落叶归根”吗?

恐怕不见得……

为中国所做出的贡献

从20世纪60年代开始,杨振宁就多次在香港进行访问和讲学。

1986年的时候,他还接受了香港中文大学的聘请,成了该校的“博文讲座教授”。

一年在香港居住3个多月,杨振宁早就为中国科学和教育事业的发展做出了行动。

据权威媒体报道,从1980年开始杨振宁就开始对中国学者进行了资助。

有利氏奖金、应行久夫人奖金、葛任门奖金、方树泉奖金等奖项。

资金是杨振宁从香港、美国等地募捐筹集而来。

他会为每个达到要求的中国学者,每年提供12000美元的奖金。

这80多位受到资助的学者,来自国内多所高校。

包括复旦大学、上海交通大学、北京大学和兰州大学等。

在这些学者中,有不少人此后都有了出色工作。

比如谷超豪、杨福家、王元和孙昌璞等人,他们先后都成了中国科学院的院士。

而且即便杨振宁退休之前是在美国,但他在那研究出来的物理成果并不是美国独享的。

他所研究出来的东西是世界共享,这是他对世界做出的贡献,也是他对中国做出的贡献。

而为了进一步为中国的科学和教育事业做贡献,杨振宁回国了。

1996年,杨振宁访问了清华大学,针对清华大学高等研究中心的组建事宜进行了讨论。

一年后,清华大学高等研究中心正式成立,杨振宁被任命为这所研究中心的名誉主任。

2002年,清华大学在“胜因院”为杨振宁修建了一栋两层楼别墅,并为它取名为“归根居”。

次年,杨振宁带着他的夫人正式在清华园定居,还成了清华大学的全职教授。

2004年,杨振宁获得在中国永久居留证。

2015年4月1日,美国国籍也跟他再没了关系。

虽然那时的杨振宁已经93岁了,但他依然在学术的舞台上努力着。

亲自教学培养人才,积极充当中美学术交流的桥梁。

杨振宁不仅自己回来了,他还介绍了不少别的领域的科学家回国。

灵图奖的获得者姚期智,就是在杨振宁的介绍下回来的。

这时候可能会有人猜测,杨振宁为国家做了这么多贡献,工资一定很高。

可在杨振宁看来,钱并不能判断一个人的价值。

为社会和人类进步做出的贡献,才是衡量一个人该用的“度量衡”。

不过让人惋惜的是,为中国做出这么多贡献的他,竟如此突然地就走了。

纵使再多的溢美之词,都阻止不了他生命的结束。

希望杨振宁老先生一路走好!

结语

他用公式拓展了人类认知的边界,用知识的传授回报了祖国对他的重视。

杨振宁先生为中国做出的贡献值得我们铭记,杨老千古!

作者: 志和 时间: 2025-10-19 14:50:38

本帖最后由 志和 于 2025-10-19 14:55 编辑

大众欠杨振宁一个认知:物理学界比肩爱因斯坦,没有之一!

2025-10-18 22:25

发布于:江苏省

物理学泰斗杨振宁逝世了,刚好103岁!

消息一出,朋友圈瞬间被“一路走好”刷屏,可刷屏之余,仍有不少声音在问:“他到底有多牛?课本里好像就提过宇称不守恒。”“既然这么厉害,为什么不像钱学森、邓稼先那样早点回来?”“晚年回国,是不是养老加炒作?”

面对这些疑问,战略企划枪手只想先抛出一句话:

如果把20世纪物理学比作一座珠穆朗玛,那么山顶上只站着三个人——爱因斯坦、费米,以及杨振宁。

※爱因斯坦之后,C位再无旁人※

1955年爱因斯坦去世,全球理论物理界陷入“群龙无首”的真空。

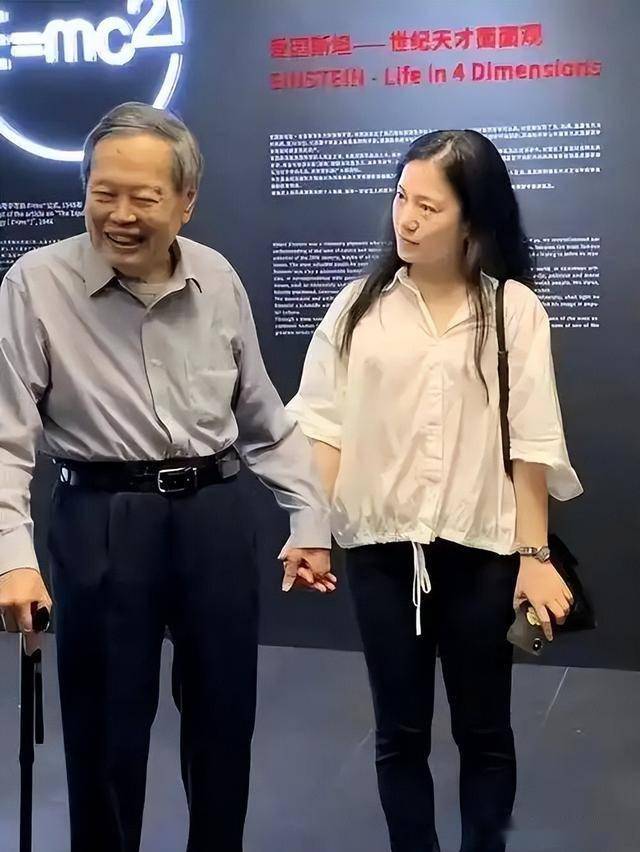

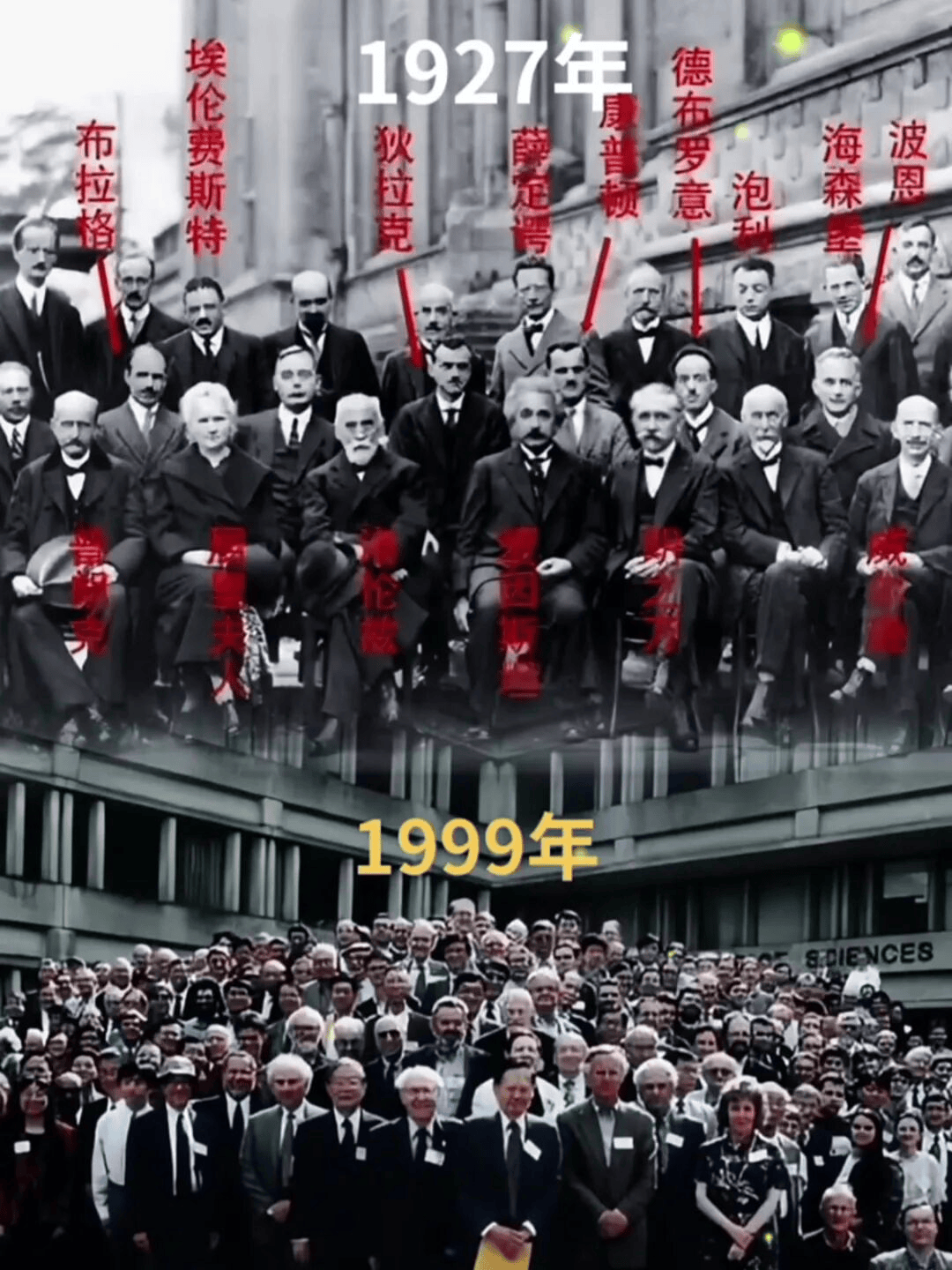

仅仅一年后,一张“国际物理学会议”合影里,34岁的杨振宁已稳居前排正中。

这不是“排座次”的客套,而是学术江湖最赤裸的硬实力:谁掌握最锋利的思想,谁就站C位。

1920年代起,物理学界默认“上帝不区分左右”——即宇称守恒定律。

1956年10月1日,杨振宁与李政道抛出《弱相互作用中的宇称守恒质疑》,断言:“在弱力世界里,镜子里的你未必和你对称。”

次年,吴健雄用实验证实:钴60衰变发出的电子更“喜欢”朝一个方向飞。上帝原来是个“左撇子”!

诺奖委员会打破“不速颁”惯例,仅12个月就把奖杯送到两位中国人手中。爱因斯坦闻讯后罕见激动:“这是通往未知世界的第一道裂缝。”

宇称不守恒定律让杨振宁戴上王冠,而真正让他“封神”的是1954年的杨-米尔斯理论。

一句话概括就是:“它给所有基本粒子颁发了身份证,并规定了它们怎么排队。”

今天支撑世界运行的“标准模型”——夸克、胶子、W、Z、希格斯……全部建筑在杨-米尔斯方程的地基之上。

1979、1999、2004、2013四次诺奖,均颁给在该方程上“添砖加瓦”的科学家。

美国物理学会官方白皮书写道:“若没有杨-米尔斯,80%的粒子物理诺奖将不复存在。”

1967年,杨先生首次提出描述可积系统的核心方程,后被巴克斯特在统计力学中推广,因而被称为杨-巴克斯特方程,在量子可积模型、统计力学、量子信息及代数理论等领域有着广泛和深远的影响力。

※教科书为何“查无此人”?※

翻开国内中学课本,牛顿定律、爱因斯坦光电效应、麦克斯韦方程组赫然在列;

翻到大学《量子力学》选修,杨-米尔斯方程往往只在附录出现一行——“本课程不要求掌握。”

原因简单到残酷:他的理论至少读到博士阶段,才配窥见门径。

正如清华大学物理系主任王亚愚所言:“让高中生理解杨-米尔斯,相当于让刚学会加减乘除的孩子去证黎曼猜想。”

※一张“不得已”的蓝皮护照※

1957年诺奖领奖台上,杨振宁手持中国护照,用中文致谢:“我以我的中国血统和背景为荣。”十年后,他却加入美国籍。

面对镜头,他罕见哽咽:“杜鲁门时代,持中国护照的科学家被挡在实验室外,我的研究需要加速器,可他们连门都不让进。”

父亲杨武之连夜写信:“此生不原谅。”这封信,杨先生珍藏到生命尽头。

“我换的是护照,不是心脏。”他在日记里写道。

1971年,“乒乓外交”刚落拍,杨振宁便抢在基辛格之前飞抵北京。

凌晨1点,他直奔三里河,紧紧抱住26年未见的老同学——邓稼先。那一夜,邓稼先夫人许鹿希在门外听见两个大男人哭得像孩子。

“稼先,你不能倒下,国家需要你。”

不久,邓稼先等“两弹”科学家被紧急调回北京,脱离人为漩涡。

许鹿希后来说:“那趟见面,是他救了稼先一命,也救了中国核武器一口气。”

2003年,80岁的杨先生卖掉美国别墅,拒绝清华百万年薪,拖着台灯、电脑和一箱箱文献回到母校。

有人讥笑:“回来养老?”他却把日程表排得比博士生还满:

周一、三、五,给大一新生上《普通物理》;

周二、四,在高等研究院带博士后;

周六日,飞赴各地筹款建实验室。

十年间,他个人筹资1.2亿元,建起60多个实验平台;以清华名义发表SCI论文30余篇,把冷原子、凝聚态方向从“跟跑”拉到“并跑”;

2015年,杨振宁正式放弃美籍,恢复中国国籍。

正如他所言:“我的一生,从清华出发,兜了一个大圈,回到清华,像粒子回到基态。”

※99岁仍站讲台:留下最后一课的板书※

2021年,99岁的杨先生获“感动中国”年度人物。

颁奖词写道:“你奉献给世界的如此深奥,懂的人不多;你奉献给祖国的如此纯真,我们都明白。”

同年秋季学期,他仍坚持站立授课90分钟,黑板上留下一行工整的板书:“对称性是美的源泉,但不对称才是世界的真实。”

台下,大一新生未必知道眼前这位弯腰拄拐的老人,曾让爱因斯坦都为之鼓掌。但他们记住了这句话——科学无国界,科学家有祖国。

今天,当键盘侠还在追问“杨振宁有多牛”时,欧洲核子中心(CERN)的巨型屏幕上,24小时滚动着杨-米尔斯方程;美国费米实验室的加速器隧道墙,镌刻着Yang-Mills;清华大学高等研究院门口,刻着一句他亲手写下的中文:“但愿我走过的弯路,后来者不必再走。”

或许,课本的页码太短,装不下他的方程;

或许,流量的世界太快,读不懂他的百年。

但历史会记得——在物理学的珠穆朗玛峰顶,爱因斯坦之后,下一个名字是杨振宁,没有之一!

作者: 志和 时间: 2025-10-19 14:53:08

本帖最后由 志和 于 2025-10-19 14:54 编辑

拒绝误会,该为100岁的杨振宁正名:伟大的爱国者,杰出的科学家 2025-09-28 17:23 发布于:天津市

1957年,诺贝尔奖颁奖典礼上出现了一个令人动容的场景。当杨振宁与李政道因发现宇称不守恒定律共同获得物理学奖时,这位年轻科学家在致辞中深情回顾了中华民族的苦难历史,掷地有声地说出:我为自己的中国血统和背景而感到骄傲。这番发自肺腑的爱国宣言,让在场嘉宾无不动容。

这个奖项创造了多项纪录:这是中国人首次问鼎诺奖,从论文发表到获奖仅用12个月,打破了平均18年的漫长等待。喜讯传回国内,周恩来总理立即指示组建特别祝贺团。代表团成员只有两人——杨振宁在西南联大时的恩师张文裕教授及其夫人王承书。临行前,张教授特意前往北京功德林,拜访了正在接受改造的杜聿明将军。这位曾经的国民党高级将领,正是杨振宁的岳父。

杜聿明欣然提笔,写下饱含深情的贺信:亲爱的宁婿:我祝贺你获得诺贝尔奖金,这是中华民族的光荣。字里行间洋溢着对女婿成就的骄傲。与此同时,台湾方面也紧急行动。蒋介石亲自接见杜聿明的夫人曹秀清,一反常态地嘘寒问暖,甚至亲自送行,希望她能说服杨振宁赴台。这让曹秀清百感交集——当年她生活困顿时,何曾得到过这般礼遇?

当杨振宁在普林斯顿收到岳父的来信时,激动得热泪盈眶。他当即回信,并动情地对张文裕说:岳父的关怀,让我备受感动。正是这份来自祖国的温暖,促使他做出重要决定:安排岳母从台湾赴美,再辗转回到北京与岳父团聚。1959年,在周总理的亲自关怀下,杜聿明夫妇终于在北京安享晚年。杨振宁还特意购置了当时稀有的家用电器,托运到北京改善二老的生活。

面对如潮的赞誉,杨振宁说出了那句振聋发聩的话:相比于诺贝尔奖,我一生最重要的贡献,是改变了中国人自己觉得不如人的心理!然而回国探亲的计划却因美国政策限制屡屡受挫。1964年,在美生活19年的杨振宁无奈加入美国籍。他在自述中坦言这个决定并不容易,甚至导致父亲至死都未能完全释怀。

在美期间,杨振宁深刻体会到种族歧视的切肤之痛。他曾遭遇购房被拒的羞辱,律师直言胜诉机会是零。更令他痛苦的是科研工作屡受掣肘。但鲜为人知的是,他始终心系祖国,与在美华人共同创立协会,为维护华人权益奔走呼号。

1971年中美关系解冻,病重的杨父立即向国家汇报。在周总理亲自安排下,杨振宁终于踏上归途。当飞机飞越云南上空时,望着阔别26年的故土,这位科学家泪如雨下。为期一个月的访问中,他走访高校、研究所,与邓稼先等老友重逢。当得知中国原子弹完全自主研制时,他再次潸然泪下。

返美后,杨振宁在纽约州立大学发表激情演讲:为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。虽遭FBI多次盘问,他始终坦然以对。此后他更在参议院听证会上力证钓鱼岛属于中国,并自费在《纽约时报》刊文推动中美建交。

2003年,81岁的杨振宁毅然放弃美国优渥条件,全职回归清华。有人质疑他回国养老,却不知他捐出数百万积蓄,坚持为本科生授课,90高龄仍活跃在科研一线。2015年,他正式恢复中国国籍,两年后成为中科院院士。

2022年,杨振宁荣膺感动中国年度人物。颁奖词这样评价:站在科学和传统的交叉点上,惊才绝艳...你奉献给祖国的,如此纯真,我们都明白。这位世纪老人用一生诠释了什么是爱国科学家的赤子之心。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) |

Powered by Discuz! X2 |