农耕时代的先民仰望星空划定命名三垣二十八宿,在斗转星移里,寻觅出“不违农时”的时光刻度。中国文化里的秋,从古老的华夏星象学中探出身影。

人间贵清秋

“莲叶秋深才绿净,荪花露冷尚香浮”,秋贵在一个“清”字。中国文化里的秋是天高气爽的,也是清朗澄净的。郑振铎称北京的秋有“富丽而明朗的美”。王勃《滕王阁序》里的秋是“潦水尽而寒潭清”“秋水共长天一色”。此时,地不分南北,皆天宇澄澈,秋水空明。弥望四野,不觉视野一新,放眼长天,骤然诗兴陡生。

柳永《醉蓬莱》里的秋“玉宇无尘,金茎有露,碧天如水”。秋夜清凉如水、云淡风轻,是观月的好时候。月在此时没有云雾的遮挡,愈显明亮,而清秋与冷月最为相宜,候月便成为古人的雅事。“待月西厢下,迎风户半开”,待月西厢是有名的典故。浪漫风雅的古人将爱情放置于花前月下,花前是春,月下为秋,花为媒,传递牡丹花下、芍药茵旁的绵绵情意,月如钩,勾动朱门绣户、西厢闺阁里的不尽相思。

苏轼在《永遇乐》中说秋日“清景无限”。清秋来临,万物移妆换彩,呈现别样风景。注重礼仪且富有诗意的古人,为秋天准备了隆重的仪式,早在周代便有周天子带领百官迎秋的典礼,《礼记·月令》记载:“立秋之日,天子亲帅三公、九卿、诸侯、大夫,以迎秋于西郊。”后来,这种迎秋仪式成了赏秋习俗之一。

中秋拜月、赏月、食月饼已成为重要习俗,流传已久,无论百姓士绅,都于此时共度佳节。孟元老在《东京梦华录》中记载:“中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月。丝篁鼎沸,近内庭居民,夜深遥闻笙竽之声,宛若云外。闾里儿童,连宵嬉戏。夜市骈闻,至于通晓。”从北宋东京汴梁城的热闹中,可以窥探到这一古老节日的盛况。平湖秋月是杭州秋日不可不赏的美景,早在南宋时期便被选入西湖十景。人们赏景讲求良辰美景、赏心乐事,此时玉宇无尘,明月如霜,景是清景、月是古月,好风如水,于湖边吹习习轻风,观盈盈明月,水光潋滟,山蒙轻纱,饮茶趣谈,品箫听琴,可谓雅事。

清秋有别于其他时节的独特之美。塔里木河流域的胡杨、苏州天平山的古枫,在这个季节呈现出别样的绚烂。在同一座城市里,到了秋天亦可焕发新颜。生于浙江富阳的郁达夫,对北京的秋天恋恋不舍,“每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声”。湛蓝的天空、金黄的银杏、漫山的红叶、清爽的空气,让北京处处散发着迷人的魅力。秋天也宜居于上海,武康路、新华路、衡山路上,梧桐落叶与楼房相映,宛若一幅国画。当然,令人心驰神往的秋天,也藏在《西洲曲》里,“采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子清如水”,吟咏之余,不觉走入古画设色清雅、诗意盎然的南塘秋日。

秋思随风起

秋是肃杀的季节。欧阳修在《秋声赋》里写道:“夫秋,刑官也,于时为阴。又兵象也,于行用金。”《左传》中记载:“刑以秋冬。”董仲舒在《春秋繁露》中写道:“罚为秋,刑为冬。”古人讲究应天顺时,草木在此季凋零,而刑罚在此季执行,秋后问斩已传为戏文俚语。

人生一世,草木一秋。《淮南子·说山训》中记载:“见一叶落,而知岁之将暮。”古人对季节的敏感,是从一片落叶开始的。对秋的杀伤力的感知,在一片秋叶中可见端倪。欧阳修以常人不能有的洞悉,在秋风中感受到了金铁皆鸣,体味到了草木摧折,故而生发忧叹。《诗经》中记载:“萚兮萚兮,风其吹女。”女子在叶落之际感叹时光流逝。宋玉在《楚辞》中写道:“悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰。”

此后历朝历代,皆多秋之诗文,从唐宋到明清,名作不胜枚举。诗圣杜甫的《秋兴八首》因秋而兴,借咏秋景写尽飘零之感,“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森”“闻道长安似弈棋,百年世事不胜悲”“彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂”遍透伤感,这组诗成为后世公认的杜甫诗中最具艺术性的作品。《红楼梦》中曹雪芹借多愁善感的林黛玉之笔,写下《秋窗风雨夕》,“秋花惨淡秋草黄,耿耿秋灯秋夜长”“罗衾不奈秋风力,残漏声催秋雨急”“不知风雨几时休,已教泪洒窗纱湿”,因景生情,情境相融,将悲秋的感情充分晕染,写尽内心深处的悲戚之情。

秋焕发了人们对生命的思考。范仲淹的《苏幕遮》中,即便在“碧云天,黄叶地,秋色连波”的秋色里,也难免滋生“黯乡魂,追旅思”的愁苦。“十里平湖霜满天,寸寸青丝愁华年”,韶光易逝,秋日不禁让人动情动容。张继的《枫桥夜泊》、李商隐的《夜雨寄北》、刘过的《唐多令》、李清照的《声声慢》、叶绍翁的《夜书所见》等,万般情绪皆因秋而起。

秋更能激发仁人志士忧国忧民的意识。陈子昂《登幽州台》因“前不见古人,后不见来者”而悲从中来。这种生命沉思在万物肃杀的秋天尤为深重,在萧瑟凄凉的秋风中尤显悲壮。2200年多前,荆轲与太子丹在易水诀别,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的歌声中透着慷慨凛然。1200多年前,杜甫在《登高》中百感交集,写尽身世之悲,此诗被后世称为“七律之冠”。100多年前,秋瑾从容就义前的那句“秋风秋雨愁煞人”,写满了对国家命运的忧虑。

赏秋正当时

秋有雄奇之美。仿佛一夜之间“树树皆秋色,山山唯落晖”,整个世界变了模样。“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,大自然以惊世骇俗之力,摧落千山黄叶,“落木千山天远大”,万里江山顿生寥廓之感。“秋风萧瑟,洪波涌起”,不禁使英雄心胸开阔,在大海吞吐日月星辰的壮阔中,陡生大志。一些诗人的多愁善感,在晴空一鹤排云而上的壮丽清景中,即刻消弭,诗情文思顿时如清泉喷涌,又如宝剑匣开。“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”焕发起同学少年“指点江山,激扬文字”的壮志豪情。

秋有别致之美。诗经中最美的诗在秋天,“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方”,芦苇与白露,秋水与伊人,文中仅用白描的笔触,便勾勒出一幅诗意图景,动人心神。爱情原来不需要鲜花陪衬,美好的事物都能摇曳情思,正如此时的秋景。“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪”是时令之美,其实秋日不仅秋月不输于春花,秋霜、秋水、秋苇也别有情调,就连秋叶也可与春花媲美,甚至还要略胜一筹,那句“霜叶红于二月花”就是明证。推之于人物名字,古代有不少传奇、戏剧以“春香”为人物命名,而“秋香”之名也用于《蕉窗杂录》《花舫缘》等文学作品中,以指佳人,别具一格。

秋有生活之趣。赏菊、登高、弄月是秋日里文人的雅趣标配,当秋之时,即便是生活中的寻常事,也变得别有趣味。“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”,以罗扇轻扑流萤,躺着看天上的牛郎织女星,此刻成了充满诗意的细节。“七月七日长生殿,夜半无人私语时”,当杨贵妃回望与唐玄宗的陈情往事时,没有讲述惊天动地的帝王妃子故事,只是以秋夜桂殿兰宫里如同寻常夫妻般的私语,作为彼此难以忘却、最为有力的爱情印证。而此时,即便是寻常骑马出行的路人,也变得欢快有趣,“快走踏清秋”里藏着相近于踏歌而行的快乐,在意境上堪比“春风得意马蹄疾”。

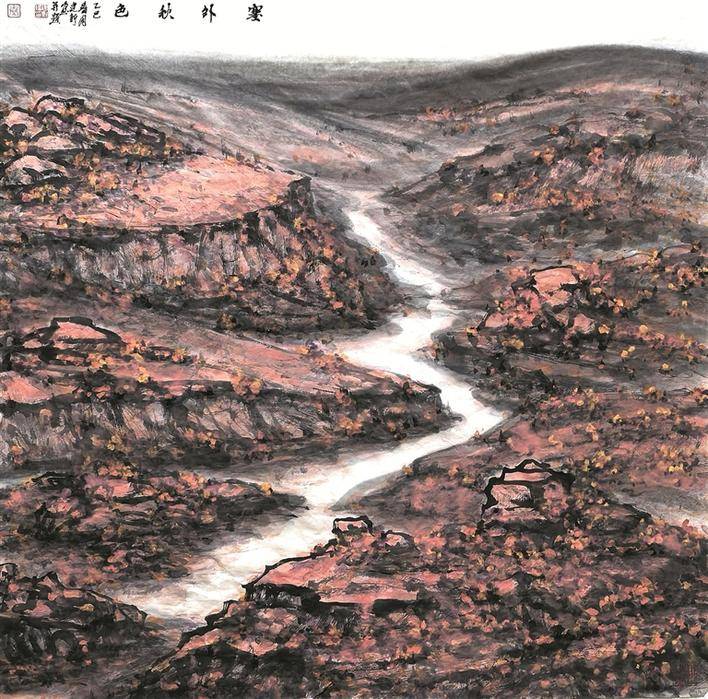

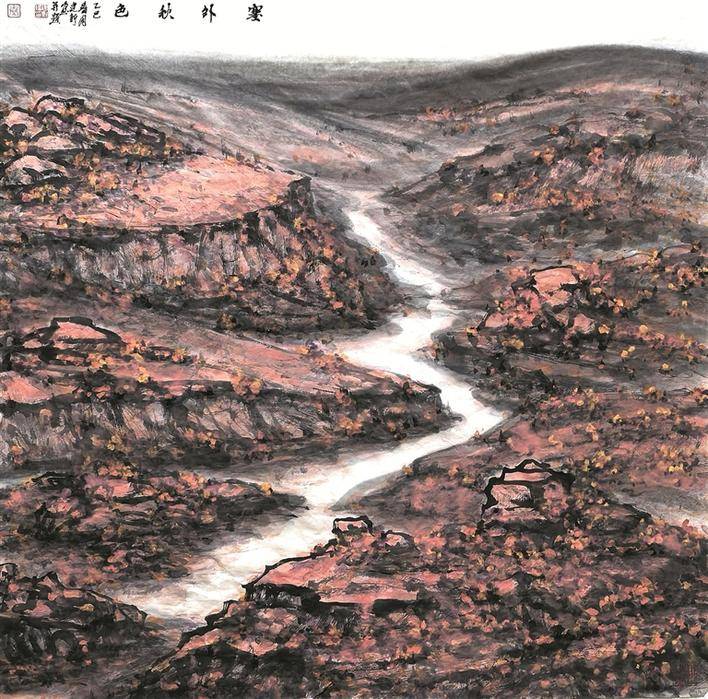

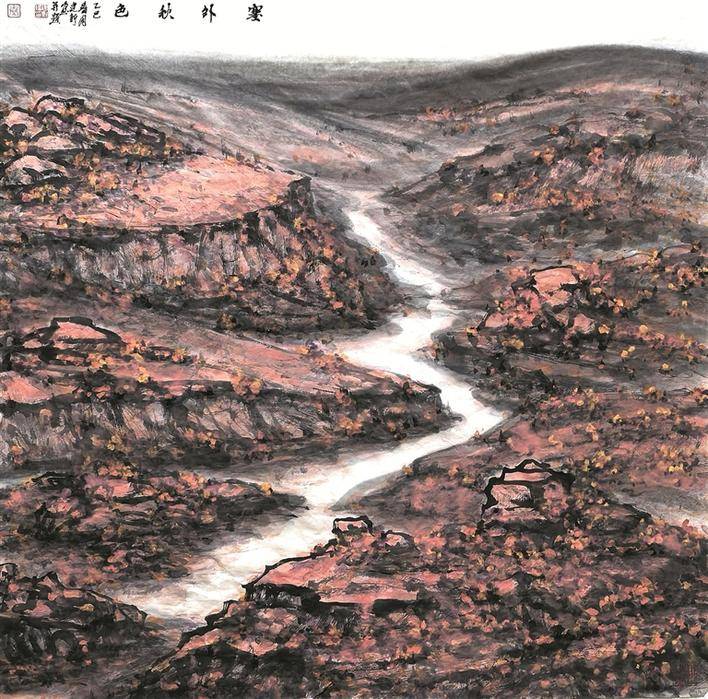

秋有绚烂之景。北宋郭熙在《林泉高致·山水训》中写道:“秋山明净而如妆。”泰戈尔写道:“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。”如果说春花是积蓄了一个冬天的释放,带有生命初来的跃动,那么秋叶便是用尽生命最后之力的绚丽,归于尘土前的平静。秋天的颜色如此丰富,皆是草木留给世间最后的精彩,恍如烟花凌空,耗尽生命的绽放。李可染的《万山红遍》、张大千的《巫峡清秋》,宋代赵伯驹的《江山秋色图》、清代刘度的《白云红树图》,都是对动人秋色的生动诠释。 2025-10-19 11:42 发布于:四川省

农耕时代的先民仰望星空划定命名三垣二十八宿,在斗转星移里,寻觅出“不违农时”的时光刻度。中国文化里的秋,从古老的华夏星象学中探出身影。

人间贵清秋

“莲叶秋深才绿净,荪花露冷尚香浮”,秋贵在一个“清”字。中国文化里的秋是天高气爽的,也是清朗澄净的。郑振铎称北京的秋有“富丽而明朗的美”。王勃《滕王阁序》里的秋是“潦水尽而寒潭清”“秋水共长天一色”。此时,地不分南北,皆天宇澄澈,秋水空明。弥望四野,不觉视野一新,放眼长天,骤然诗兴陡生。

柳永《醉蓬莱》里的秋“玉宇无尘,金茎有露,碧天如水”。秋夜清凉如水、云淡风轻,是观月的好时候。月在此时没有云雾的遮挡,愈显明亮,而清秋与冷月最为相宜,候月便成为古人的雅事。“待月西厢下,迎风户半开”,待月西厢是有名的典故。浪漫风雅的古人将爱情放置于花前月下,花前是春,月下为秋,花为媒,传递牡丹花下、芍药茵旁的绵绵情意,月如钩,勾动朱门绣户、西厢闺阁里的不尽相思。

苏轼在《永遇乐》中说秋日“清景无限”。清秋来临,万物移妆换彩,呈现别样风景。注重礼仪且富有诗意的古人,为秋天准备了隆重的仪式,早在周代便有周天子带领百官迎秋的典礼,《礼记·月令》记载:“立秋之日,天子亲帅三公、九卿、诸侯、大夫,以迎秋于西郊。”后来,这种迎秋仪式成了赏秋习俗之一。

中秋拜月、赏月、食月饼已成为重要习俗,流传已久,无论百姓士绅,都于此时共度佳节。孟元老在《东京梦华录》中记载:“中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月。丝篁鼎沸,近内庭居民,夜深遥闻笙竽之声,宛若云外。闾里儿童,连宵嬉戏。夜市骈闻,至于通晓。”从北宋东京汴梁城的热闹中,可以窥探到这一古老节日的盛况。平湖秋月是杭州秋日不可不赏的美景,早在南宋时期便被选入西湖十景。人们赏景讲求良辰美景、赏心乐事,此时玉宇无尘,明月如霜,景是清景、月是古月,好风如水,于湖边吹习习轻风,观盈盈明月,水光潋滟,山蒙轻纱,饮茶趣谈,品箫听琴,可谓雅事。

清秋有别于其他时节的独特之美。塔里木河流域的胡杨、苏州天平山的古枫,在这个季节呈现出别样的绚烂。在同一座城市里,到了秋天亦可焕发新颜。生于浙江富阳的郁达夫,对北京的秋天恋恋不舍,“每年到了秋天,总要想起陶然亭的芦花,钓鱼台的柳影,西山的虫唱,玉泉的夜月,潭柘寺的钟声”。湛蓝的天空、金黄的银杏、漫山的红叶、清爽的空气,让北京处处散发着迷人的魅力。秋天也宜居于上海,武康路、新华路、衡山路上,梧桐落叶与楼房相映,宛若一幅国画。当然,令人心驰神往的秋天,也藏在《西洲曲》里,“采莲南塘秋,莲花过人头。低头弄莲子,莲子清如水”,吟咏之余,不觉走入古画设色清雅、诗意盎然的南塘秋日。

秋思随风起

秋是肃杀的季节。欧阳修在《秋声赋》里写道:“夫秋,刑官也,于时为阴。又兵象也,于行用金。”《左传》中记载:“刑以秋冬。”董仲舒在《春秋繁露》中写道:“罚为秋,刑为冬。”古人讲究应天顺时,草木在此季凋零,而刑罚在此季执行,秋后问斩已传为戏文俚语。

人生一世,草木一秋。《淮南子·说山训》中记载:“见一叶落,而知岁之将暮。”古人对季节的敏感,是从一片落叶开始的。对秋的杀伤力的感知,在一片秋叶中可见端倪。欧阳修以常人不能有的洞悉,在秋风中感受到了金铁皆鸣,体味到了草木摧折,故而生发忧叹。《诗经》中记载:“萚兮萚兮,风其吹女。”女子在叶落之际感叹时光流逝。宋玉在《楚辞》中写道:“悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰。”

此后历朝历代,皆多秋之诗文,从唐宋到明清,名作不胜枚举。诗圣杜甫的《秋兴八首》因秋而兴,借咏秋景写尽飘零之感,“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森”“闻道长安似弈棋,百年世事不胜悲”“彩笔昔曾干气象,白头吟望苦低垂”遍透伤感,这组诗成为后世公认的杜甫诗中最具艺术性的作品。《红楼梦》中曹雪芹借多愁善感的林黛玉之笔,写下《秋窗风雨夕》,“秋花惨淡秋草黄,耿耿秋灯秋夜长”“罗衾不奈秋风力,残漏声催秋雨急”“不知风雨几时休,已教泪洒窗纱湿”,因景生情,情境相融,将悲秋的感情充分晕染,写尽内心深处的悲戚之情。

秋焕发了人们对生命的思考。范仲淹的《苏幕遮》中,即便在“碧云天,黄叶地,秋色连波”的秋色里,也难免滋生“黯乡魂,追旅思”的愁苦。“十里平湖霜满天,寸寸青丝愁华年”,韶光易逝,秋日不禁让人动情动容。张继的《枫桥夜泊》、李商隐的《夜雨寄北》、刘过的《唐多令》、李清照的《声声慢》、叶绍翁的《夜书所见》等,万般情绪皆因秋而起。

秋更能激发仁人志士忧国忧民的意识。陈子昂《登幽州台》因“前不见古人,后不见来者”而悲从中来。这种生命沉思在万物肃杀的秋天尤为深重,在萧瑟凄凉的秋风中尤显悲壮。2200年多前,荆轲与太子丹在易水诀别,“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的歌声中透着慷慨凛然。1200多年前,杜甫在《登高》中百感交集,写尽身世之悲,此诗被后世称为“七律之冠”。100多年前,秋瑾从容就义前的那句“秋风秋雨愁煞人”,写满了对国家命运的忧虑。

赏秋正当时

秋有雄奇之美。仿佛一夜之间“树树皆秋色,山山唯落晖”,整个世界变了模样。“袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下”,大自然以惊世骇俗之力,摧落千山黄叶,“落木千山天远大”,万里江山顿生寥廓之感。“秋风萧瑟,洪波涌起”,不禁使英雄心胸开阔,在大海吞吐日月星辰的壮阔中,陡生大志。一些诗人的多愁善感,在晴空一鹤排云而上的壮丽清景中,即刻消弭,诗情文思顿时如清泉喷涌,又如宝剑匣开。“鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由”焕发起同学少年“指点江山,激扬文字”的壮志豪情。

秋有别致之美。诗经中最美的诗在秋天,“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方”,芦苇与白露,秋水与伊人,文中仅用白描的笔触,便勾勒出一幅诗意图景,动人心神。爱情原来不需要鲜花陪衬,美好的事物都能摇曳情思,正如此时的秋景。“春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪”是时令之美,其实秋日不仅秋月不输于春花,秋霜、秋水、秋苇也别有情调,就连秋叶也可与春花媲美,甚至还要略胜一筹,那句“霜叶红于二月花”就是明证。推之于人物名字,古代有不少传奇、戏剧以“春香”为人物命名,而“秋香”之名也用于《蕉窗杂录》《花舫缘》等文学作品中,以指佳人,别具一格。

秋有生活之趣。赏菊、登高、弄月是秋日里文人的雅趣标配,当秋之时,即便是生活中的寻常事,也变得别有趣味。“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”,以罗扇轻扑流萤,躺着看天上的牛郎织女星,此刻成了充满诗意的细节。“七月七日长生殿,夜半无人私语时”,当杨贵妃回望与唐玄宗的陈情往事时,没有讲述惊天动地的帝王妃子故事,只是以秋夜桂殿兰宫里如同寻常夫妻般的私语,作为彼此难以忘却、最为有力的爱情印证。而此时,即便是寻常骑马出行的路人,也变得欢快有趣,“快走踏清秋”里藏着相近于踏歌而行的快乐,在意境上堪比“春风得意马蹄疾”。

秋有绚烂之景。北宋郭熙在《林泉高致·山水训》中写道:“秋山明净而如妆。”泰戈尔写道:“生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。”如果说春花是积蓄了一个冬天的释放,带有生命初来的跃动,那么秋叶便是用尽生命最后之力的绚丽,归于尘土前的平静。秋天的颜色如此丰富,皆是草木留给世间最后的精彩,恍如烟花凌空,耗尽生命的绽放。李可染的《万山红遍》、张大千的《巫峡清秋》,宋代赵伯驹的《江山秋色图》、清代刘度的《白云红树图》,都是对动人秋色的生动诠释。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |