“燕赵自古多慷慨悲歌之士。”

唐代文豪韩愈在《送董邵南序》开篇写下的这十个字,像是历史给河北写下的一个标签,历经千年仍牢固地贴在燕赵大地上。

这句评价如此响亮,以至于许多人下意识地认为,河北就应该是一片遍布高山深谷、林莽密布的险峻之地,仿佛只有这样的地理环境,才能孕育出如此勇武的民风。

但翻开地图,你会发现一个令人困惑的事实:河北,尤其是它的核心地带——华北平原,恰恰是中国北方最平坦、最开阔的区域之一。

要理解河北人的勇武,不能只看脚下的平原,必须把目光投向它的边界。

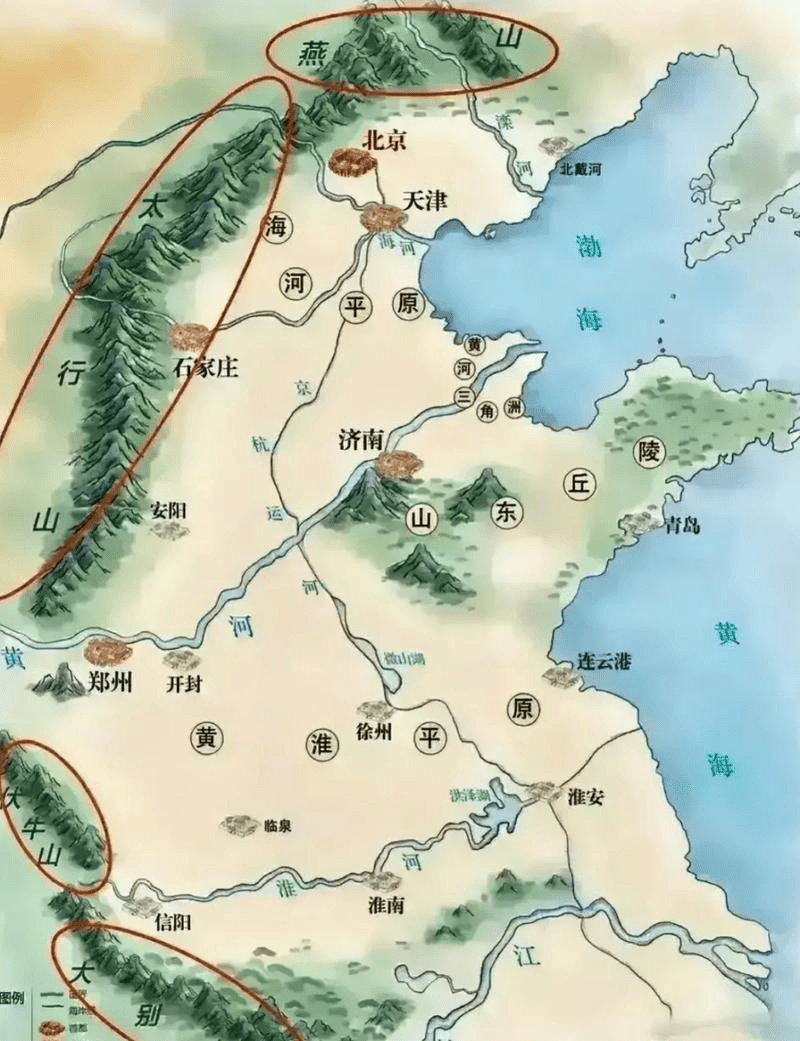

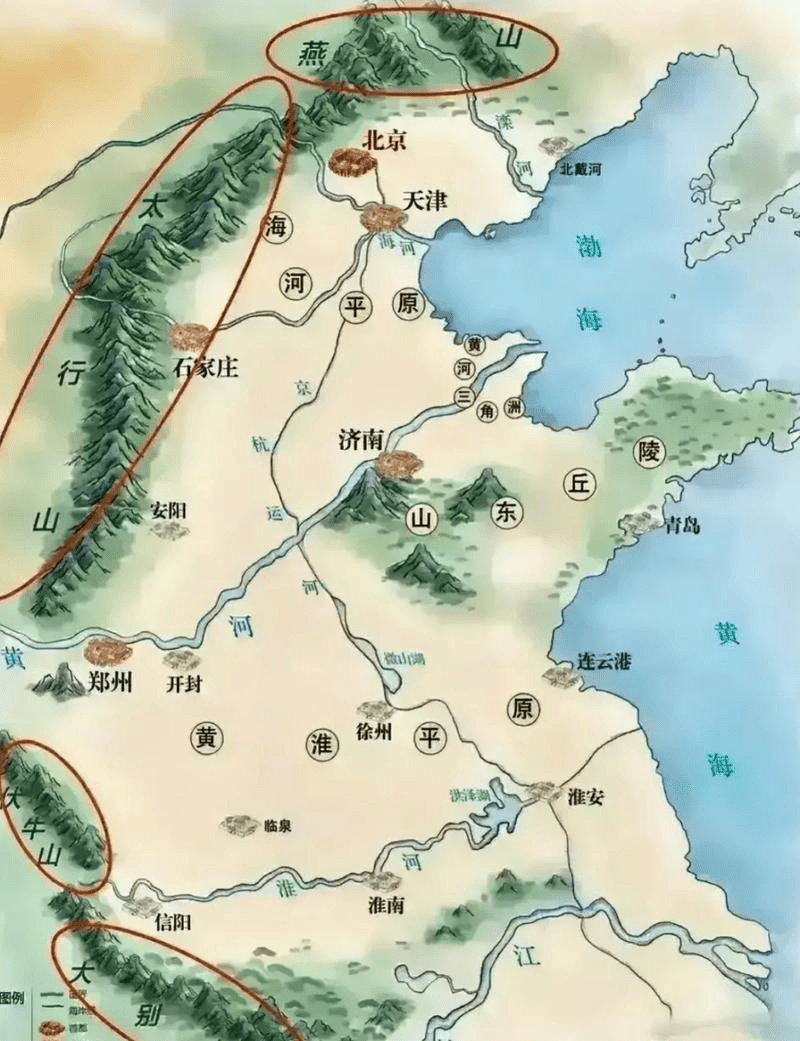

河北的地理范围,被燕山、太行山、黄河、渤海四面清晰地界定。这四条天然的屏障,不仅是地理分界线,更是历史上决定河北命运的战略要地。

战国时期著名政治地理著作《禹贡》将天下划分为九州,其中的“冀州”就大致对应今天的河北。这里的地貌排列井然有序:西北是高原,东南是群山众丘,再往东则是广阔的平原。

古人将河北的生存环境描述为 “山高水深,森林茂密,禽兽繁多,时来急雨”。曹操在北征时写下的《苦寒行》中“北上太行山,艰哉何巍巍?熊罴对我蹲,虎豹夹路啼”的诗句,就是这种环境的真实写照。

这种复杂的地形,为两种截然不同的文明提供了舞台。

河北的北部高原和山地适合游牧或半游牧生活,而南部的平原则适合农耕。战国至西汉时期,中国北部农耕区与游牧区的分界线,大致沿着碣石(今河北昌黎)到龙门一线延伸。

这条线,如同一把无形的刀,将河北大地切成了两个世界。

渔阳、上谷和代郡等河北北部地区,正处在这条农牧分界线的边缘。这些地区“地边胡,数被寇”,是中原农耕文明抵御北方游牧民族入侵的最前沿。

为了守住这条生命线,历代王朝在燕山、恒山和太行山北端修筑了一系列雄关险隘,从东到西包括山海关、喜峰口、居庸关、紫荆关等。这些关口不仅是军事要塞,更是文明交流与碰撞的门户。

提起长城,许多人想到的是隔离与防御。但在河北的历史上,长城还有另一个身份——民族融合的走廊。

横亘于河北北部的长城,是两种文明对峙的标志。正是这种长期的军事对峙和人口流动,深刻地塑造了河北人的文化基因。

公元前307年,赵国君主赵武灵王做出了一个在“夷夏之防”观念浓厚的时代堪称惊世骇俗的决定——推行“胡服骑射”改革。

为了应对“四战之地”的严峻局面,赵武灵王果断打破传统,命令国民脱下宽袍大袖,改穿北方游牧民族的短衣窄袖服装,并学习他们的骑马射箭技艺。

史书记载,赵武灵王的改革遭遇了巨大阻力。但他以非凡的魄力坚持下来,并最终建立起中国历史上第一支成建制的骑兵部队。

改革的成效是惊人的。赵国不仅消灭了嵌入腹心的强敌中山国,还将疆土扩展到北方草原地带,“收率天下以摈秦,秦兵不敢出函谷关十五年”。

更重要的是,这次改革开启了燕赵大地在与游牧民族对抗同时的另一扇窗户——民族融合。胡人的勇猛、果敢与中原的坚韧、智慧在这片土地上相互渗透,最终沉淀为河北人独特的文化性格。

提到“燕赵”,人们常将其视为一个整体。但在历史上,燕国和赵国的文化性格存在鲜明差异,这种差异最终共同构成了河北人精神结构的丰富维度。

燕国的历史可以追溯到公元前1044年,周武王封弟弟召公奭于燕地。在近千年的历史中,燕国长期处于“北迫蛮貉,内措齐、晋,崎岖强国之间”的苦寒境地。

司马迁在《史记》中如此描述燕国的困境,这种严酷的生存环境,造就了燕人坚韧、内敛、沉郁的“苦寒文化”。

燕国的高光时刻出现在燕昭王时期。这位曾在邯郸为人质的君主,亲眼目睹了赵国的强盛。回国后,他励精图治,筑“黄金台”招揽天下英才,经过28年的韬光养晦,最终任用乐毅为将,联合五国攻齐,连下七十余城,震惊天下。

然而,燕国的辉煌如昙花一现。燕昭王去世后,燕国迅速衰落,再次被历史铭记,已是亡国前夕。

公元前227年,易水河畔,燕太子丹为刺客荆轲送行。高渐离击筑,荆轲和歌:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”这句千古绝唱,既是燕国的挽歌,也成为燕人精神底色的最佳注脚。

与燕国的“苦寒”形成鲜明对比的是赵国的“繁华”。

赵国源于“三家分晋”,自公元前386年赵敬侯迁都邯郸后,这座城市就成为赵国的经济、政治和文化中心。古城邯郸以一己之力贡献了1584个成语,其中包括完璧归赵、负荆请罪、邯郸学步等人们耳熟能详的故事。

司马迁在《史记》中描绘了赵都邯郸的繁华景象:冶铁业发达,商业繁荣,出现了行业巨富。

赵国的女子以美色闻名各诸侯国,“设形容,揳鸣琴,揄长袂,蹑利屣,目挑心招,出不远千里,不择老少者,奔富厚也”。

在《汉书·地理志》的描述中,赵地民风“地薄人众”,男子“悲歌慷慨,起则椎剽掘冢”,女子则“弹弦跕躧,游媚富贵”。这种描写虽然带有偏见,却从侧面反映了赵人豪放不羁、追求享乐的性格。

“慷慨悲歌”这一后来成为燕赵文化标志的词汇,其最初的出处并非燕国或赵国,而是夹在两国之间的中山国。

中山国是由白狄族鲜虞部建立的千乘之国,由于史料缺乏,两千多年来鲜为人知。

这个神秘王国的命运起伏不定,曾两次被灭,又两次奇迹般地复国。至王厝统治时期,中山国实力达到鼎盛,于公元前323年与韩、赵、魏、燕共同称王,史称“五国相王”,甚至有“战国第八雄”之称。

《史记》中记载中山国人“丈夫相聚游戏,悲歌慷慨”,这是“悲歌慷慨”一词在史书中的首次出现。

它描绘的是中山国人在音乐中抒发悲壮胸怀的特色——情绪激昂地放歌,既是对命运的呐喊,也是对生命的礼赞。

公元前296年,中山国最终被实行胡服骑射改革后的赵国所灭。但这个狄人建立的国家所创造的文化,却如同河流汇入大海,融入了燕赵文化的血脉之中。在燕赵大地的历史叙事中,“侠”是一个核心概念。但与后世武侠小说中飞檐走壁、武功高强的侠客不同,司马迁在《史记》中定义的“侠”,是一种行为模式和做人准则。

“今游侠,其行虽不轨于正义,然其言必信,其行必果,已诺必诚,不爱其躯,赴士之厄困,既已存亡死生矣,而不矜其能,羞伐其德,盖亦有足多者焉。”

这段定义揭示了“侠”的本质:言必信,行必果,重义轻生,不矜不伐。武艺高低并非衡量侠客的标准,关键在于是否践行“重义轻生”的节操。

荆轲刺秦的故事广为人知,但许多人忽略了故事中的另一位关键人物——田光。

燕太子丹最初找到名士田光,希望他承担刺杀秦王的重任。田光以年迈为由推辞,转而推荐了荆轲。太子丹在送别时叮嘱:“国之大事也,愿先生勿泄也。”

这句看似平常的嘱托,却触动了田光作为侠者的尊严。他将任务转达给荆轲后,对荆轲说了这样一番话:

“夫为行而使人疑之,非节侠也。”说完,田光拔剑自刎,以死明志,让太子丹彻底放心。

这种以生命践行承诺的极端方式,在现代人看来或许难以理解,但在当时的游侠文化中,却是必须践行的节操。

另一位燕赵侠者的典范是豫让。他是智伯的门客,智氏家族被赵襄子灭族后,豫让立志为智伯复仇。

第一次,他伪装成犯人,混入赵国王宫打扫厕所,伺机刺杀;第二次,他用漆涂身使皮肤溃烂,吞下火炭使嗓音沙哑,伪装成乞丐在赵襄子必经的桥下埋伏。

两次刺杀均告失败。被俘后,赵襄子问他为何如此执着地为智伯报仇。豫让回答:“士为知己者死,女为悦己者容。”

赵襄子被他的忠义感动,脱下自己的衣服让豫让象征性地刺了三剑,以满足他为主复仇的心愿。豫让完成后,伏剑自刎。

这些故事中的侠者,或许没有超凡的武艺,荆轲甚至因“不讲刺剑之术”而被人惋惜。但他们用生命践行的“重义轻生”、“一诺千金”的精神,却成为燕赵文化中最耀眼的光辉。

燕赵的侠义精神,不仅存在于史书之中,也深深烙印在文学记忆里。唐代诗人们用他们的生花妙笔,为河北的侠客形象赋予了永恒的文学生命。

盛唐边塞诗人高适的《邯郸少年行》,生动描绘了邯郸游侠子的生活:

“邯郸城南游侠子,自矜生长邯郸里。千场纵博家仍富,几度报仇身不死。宅中歌笑日纷纷,门外车马常如云……”

诗中那位经过多场放纵赌博后家里仍然富有,几度舍命报仇却安然无恙的邯郸少年,正是赵地民风剽悍尚武的生动写照。

开元二十一年(733年),33岁的高适北游燕赵,途经邯郸时写下这首诗。这位“少孤贫,爱交游,有游侠之风”的诗人,在诗中既描绘了邯郸少年的豪迈生活,也寄托了自己建功立业的抱负。

诗仙李白的《侠客行》则塑造了更加理想化的侠客形象:

“赵客缦胡缨,吴钩霜雪明。银鞍照白马,飒沓如流星。十步杀一人,千里不留行。事了拂衣去,深藏身与名。”

诗中那位头系胡缨、腰佩吴钩、骑着白马的赵地侠客,武艺盖世却淡泊名利,大事做成后便拂袖而去,将功劳和美名深藏。这种“仗剑解难、不图名利、尚义气、重然诺”的形象,成为后世侠客的典范。

在另一首《自广平乘醉走马六十里至邯郸,登城楼览古书怀》中,李白更是将赵国的历史典故娓娓道来:

“相如章华巅,猛气折秦嬴。两虎不可斗,廉公终负荆。提携袴中儿,杵臼及程婴。立孤就白刃,必死耀丹诚。”

诗中提到的蔺相如不畏强秦、廉颇负荆请罪、公孙杵臼与程婴救孤等典故,皆出自赵国历史。这些英雄贤士“将个人生死荣辱置之度外,以一己之力成就了百世流芳的赵地风骨”。

燕赵的勇武精神,并没有随着冷兵器时代的结束而消失。相反,它以新的形式在这片土地上延续、演变。

在河北的许多乡村,至今仍保留着习武的传统。沧州的武术、保定的摔跤、永年的太极拳,都是燕赵尚武精神在民间的鲜活体现。

这些武术流派不仅强身健体,更承载着“尊师重道、扶危济困、保家卫国”的侠义精神。老拳师们教授徒弟时,强调的不仅是招式技巧,更是武德修养。

回到最初的问题:为什么在平坦的河北平原上,能生长出如此跌宕的侠气和野性?

答案或许正在于这种“平坦”本身。

河北的平坦,不是与世隔绝的桃源,而是四通八达的十字路口。这里没有险峻山川的天然保护,反而成为各种力量角逐的舞台。

正如《燕赵风骨考论》所指出的,燕赵区域文化形成于战国末期,在漫长的历史发展中积淀而成的燕赵文化潜意识即燕赵风骨,其特征是勇武任侠,慷慨悲歌。

战国以降,燕赵风骨发展的因素有二:战争和移民。二者强化着燕赵的胡风,也强化着燕赵的勇武。

这种战争与移民的交织,使河北人不得不时刻保持警惕,不得不培养出坚韧的性格和强大的生存能力。平坦的地形意味着无险可守,只能靠人的勇气和智慧来保卫家园。

另一方面,平原的开放性也促进了文化的交流与融合。河北成为农耕文明与游牧文明、中原文化与北方文化交汇融合的熔炉。

来自草原的勇猛豪放,来自中原的仁义礼智,在这里碰撞、交融,最终锻造出河北人刚柔相济、豪放而不失稳重、勇武而不乏智慧的独特气质。

在河北博物院,一件战国时期的透雕龙凤纹铜铺首静静地陈列在展厅中。这件通高74厘米、重21.5公斤的巨型门环,造型是一只怪兽口衔圆环,兽面上站立凤鸟,两侧各有一条曲身向上的龙。

考古学家推测,它原本应用在燕国宫殿的大门上。不难想象,与之相配的宫殿该是何等高大宏伟。

这件铜铺首,如同一个历史的隐喻。它守护的不仅是宫殿的大门,更是燕赵大地的精神之门。推开这扇门,就能看到一个民族如何在平坦的土地上,用勇气和智慧筑起精神的高地。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |