2016年08月17日 10:49

来源:北京晚报

作者: 杨昌平

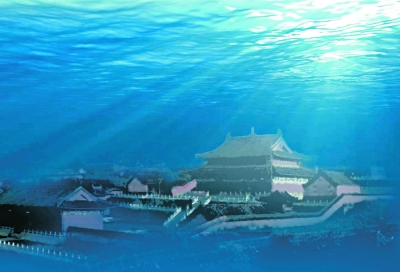

最近,随着国家保护古城步伐的加快,一些水下古城“重见天日”的消息不绝于耳。这些水下古城并不是科幻片虚构的场景,而是真实存在的,只不过因为各种原因,它们被淹没在深水之下,不为人知。

在这些水下古城中,位于湖北省丹江口市的均州古城是最著名的一座。丹江口水库是南水北调的重要水源地,当年因为兴建水库而被淹没的均州古城也因此“浮出水面”。对于它的重新勘测与发掘也已展开。

在我国,类似均州古城的水下遗址类文化遗产保护还没有先例,如何全面保护沉入水下的均州古城?从2011年到2015年,国家文物局水下遗址保护中心已对古城进行了多次勘测,判定均州古城四方城墙基本保留了被淹入水底时的状况,整体轮廓清晰。

如今,通过文物工作者的不懈努力,利用水下均州古城遗留的材料,在地面之上重建了古城的部分建筑,这不仅让古城重见天日,也让更多人了解到古城曾经的风貌。

陈世美在家乡均州是正面人物

如今的丹江口市,旧称均州。旧时,古均州、均县的治所在均州古城。均州古城始建于战国,史载,均州城墙全部采用每块重15公斤的青砖垫砌而成,西南北三面各凿一丈五宽护城河,城门均设有木制防洪水闸门,以及60吨重的石头门槛,10米至20米高城墙环城4000米,城墙之上各设炮台五座,北门设有瓮城,是为防止劫案而专门修筑的刑场,兵匪概不能犯。当年,唐太宗长孙皇后次子李泰受封为顺阳王,徙居均州的郧乡县;唐中宗李显第一次被废后,就被武则天下令软禁于均州。

“铁打的均州,纸糊的郧阳”,这是民间俗语对均州城的记忆,意思是说,均州城坚固如铜铸铁打一般,是与其相邻的郧阳城不可相比的。均州一砖卧顶,城垛齿连,曾是我国保存最完整的古城之一。为了抗御水患和地震,均州城的民宅一般都是两层木楼,又用青砖墙把房屋围起来,因此均州建房是先把木结构屋架竣工后才砌墙。故均州自古就有“墙倒屋不塌”之说。

清朝康熙年间绘制的均州古城

均州古城与道教圣地武当山相邻,武当山有九宫,但是,如果您以为武当九宫全在武当山上,那就大错特错了。被称为九宫之首的“静乐宫”就位于约70公里外的均州古城内。

据说均州是道教徒信奉的真武大帝传说中的降生地,从水路去武当山朝圣的人们,都要在此地下船,换车乘马上山。所以,古代的均州曾是帆樯林立、车水马龙,一片繁荣景象。1949年之后,均州也要比丹江口繁华得多,每到集日,周边各地的人们都会聚集到均州县城的城隍庙,热闹非凡。当然,均州的标志还是号称武当第一宫的静乐宫,其规模要远远超过玉虚宫和紫霄宫。

“一座静乐宫,半座均州城”,静乐宫是在明代永乐皇帝南修武当、北建故宫的国策下创建的,其面积占到均州城的一半之多。宋代开始,封建王朝自上而下皆崇拜玄武神,为避宋太祖父赵玄阴讳,改玄武为真武,并称其为道教始祖老子的“变化之身”。至明代,真武神受到历代皇帝的奉祀,尤其是明初的“靖难之役”后,永乐皇帝朱棣取得皇位,自称他得天下是“真武神”的庇佑之功。因此,崇奉真武神较前朝更甚,并把武当山道场作为皇室家庙进行营造。永乐皇帝根据《三宝大有全书》关于“真武修炼成真”的记载:“相传真武的父亲原是静乐国国王,静乐国就在均州。”于是,为纪念真武大帝的父亲,就在均州城内修宫供奉。永乐十六年(1418年)敕建殿宇廊庑等197间,赐额“静乐宫”,永乐十七年圣旨敕建紫云亭,因玄武降生此地时有紫云弥罗,故名,钦选道士50人,提点三名,阶正六品,皇帝赐铜印一颗。静乐宫专门管领营建武当山的建材供应和接待,也是进入武当山的第一宫。

戏剧中关于陈世美的故事。(资料图)

古均州的历史人物中,家喻户晓的是戏剧中的反面典型陈世美,其真实名字叫陈年谷(1625年—约1690年),字丰之,号熟美。陈年谷是顺治年间进士,康熙十年后升任户部郎中、侍郎,康熙二十三年携妻秦馨莲告老还乡。据说陈年谷为官一生,清正廉明。不过,其名气之大,和《铡美案》脱不了关系。戏剧《铡美案》中塑造了忘恩负义的陈世美形象,便是影射陈年谷。而在古均州,不但禁演《铡美案》,还把沧浪亭下的一个学堂命名为陈熟美书院,以纪念陈年谷。

如今,在浩荡烟波之下,埋着一座古城已达半个世纪之久。1968年,随着丹江口水库一期工程建成蓄水,均州古城从地图上永远的消失了,转而形成了浩渺无垠的水体。随着古城一道被淹没的,还有静乐宫等古建筑。即使是位于东山之上的沧浪亭和陈熟美书院,也随着古均州城沉睡在滔滔汉水之下。

静乐宫被誉“小故宫”

被淹没在水下的静乐宫东西长353米,南北宽345米,面积达12万平方米。静乐宫建筑群严格按照中轴线对称布局设计,是典型的皇家宫殿建筑。进入静乐宫正门即山门,其中轴线上为三重殿,一进为龙虎殿,二进为玄帝殿,三进为圣父母殿,各殿均为大木结构,耸立于饰栏高台之上,殿的两旁建有东西配房配殿;在山门与龙虎殿之间的东西两侧对称坐落着两座龟碑亭。静乐宫的建筑物高低错落有致,沿中轴线序列空间逐步延伸进入,在建筑的高低、远近、主从、虚实叠加,种种“形”与“势”的空间转换上形成丰富而完整的建筑体系,体现深刻的建筑审美意识和内涵。明、清名人游记中,把静乐宫描绘成皇帝居所,气势近似于北京故宫,故有“小故宫”之称。

在被水淹没之前,静乐宫原有宫殿、廊庑、亭阁、道房大小房屋520间,建筑风格具有皇家园林雍容华贵的气派。1958年建丹江口水库时,静乐宫两座国内罕见的巨型赑屃驮御碑及800余件精美的石构件拆运至丹江口市城郊,没能被拆运的就更多了。2000年,当地文物工作者利用枯水季节,又从静乐宫原址陆续抢回200多件露出地面的石雕构件。直到2006年,静乐宫才完成复建,新地址选在丹江口市城区东郊净乐湖北坡。北靠孟家岭主峰,东西两侧为其余脉,南临金岗水库(即净乐湖),与原静乐宫地貌相似。重建的静乐宫严格遵循原静乐宫的建筑思路,并沿袭了明代道教建筑的特点,体现了原静乐宫的建筑艺术风格。

在复建而成的静乐宫中,两座赑屃驮御碑被列为国家级保护文物。赑屃(bìxì),是古代汉族神话传说中龙之九子之一,又名霸下。形似龟,好负重,长年累月地驮载着石碑。传说赑屃上古时代常驮着三山五岳,在江河湖海里兴风作浪。后来大禹治水时收服了它,它服从大禹的指挥,推山挖沟,疏遍河道,为治水作出了贡献。洪水被治服后,大禹担心赑屃又到处撒野,便搬来顶天立地的特大石碑,上面刻上赑屃治水的功绩,叫赑屃驮着,沉重的石碑压得它不能随便行走。赑屃和龟十分相似,但细看却有差异,赑屃有一排牙齿,而龟类却没有,赑屃和龟类在背甲上甲片的数目和形状也有差异。赑屃又称石龟,是长寿和吉祥的象征。它总是吃力地向前昂着头,四只脚拼命地撑着,挣扎着向前走,但总是移不开步。

赑屃驮御碑(资料图)

现今静乐宫中的两座赑屃驮御碑,长为5.3米,宽为2.36米,高为8.5米,重达102吨,其中赑屃就重62吨,可见当年用人力和爬杆搬运之难。东面的赑屃驮御碑建于明代永乐十六年(1418年),西面的建于明代永乐十一年(1413年),是现存明代最大的两座赑屃驮御碑。

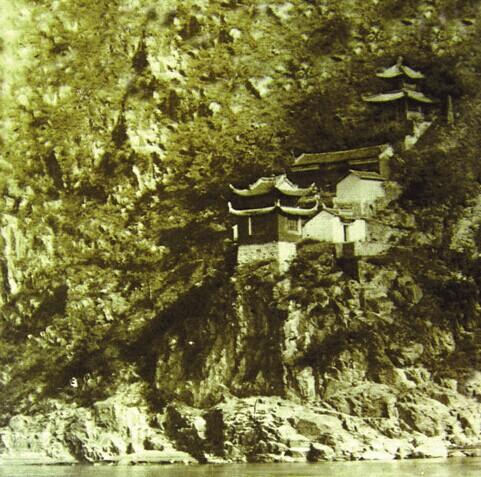

均州沧浪亭原貌(资料图)

在古代,沧浪亭是不少文人雅士流连忘返之所。此地曾有过熟美书院,还成立过兰心诗社。沧浪亭被淹没前,山上摩崖、石刻、碑记,有秦篆、魏隶、唐楷等各体。“沧浪”二大字为秦篆石碣,还有“孺子歌处”、“沧浪适情”刻于前石壁上。

千岛湖底的古狮城

狮城水下古城是指浙江省淳安县千岛湖下的古城。狮城从被作为县治到1959年新安江水库蓄水被淹,历1339年,一直是原遂安县的政治、经济、文化和交通中心,是一座名副其实的“千年水下古城”。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |