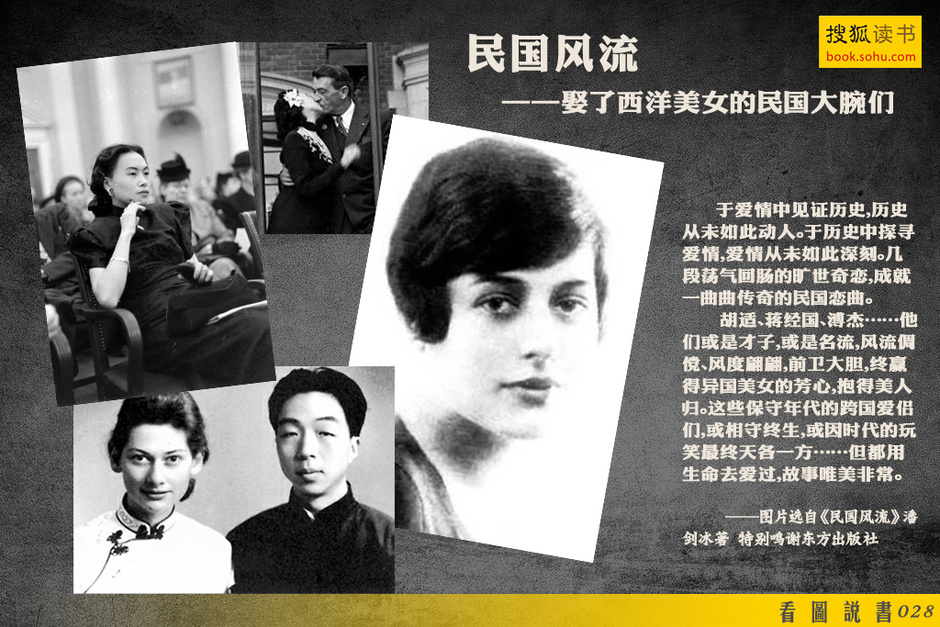

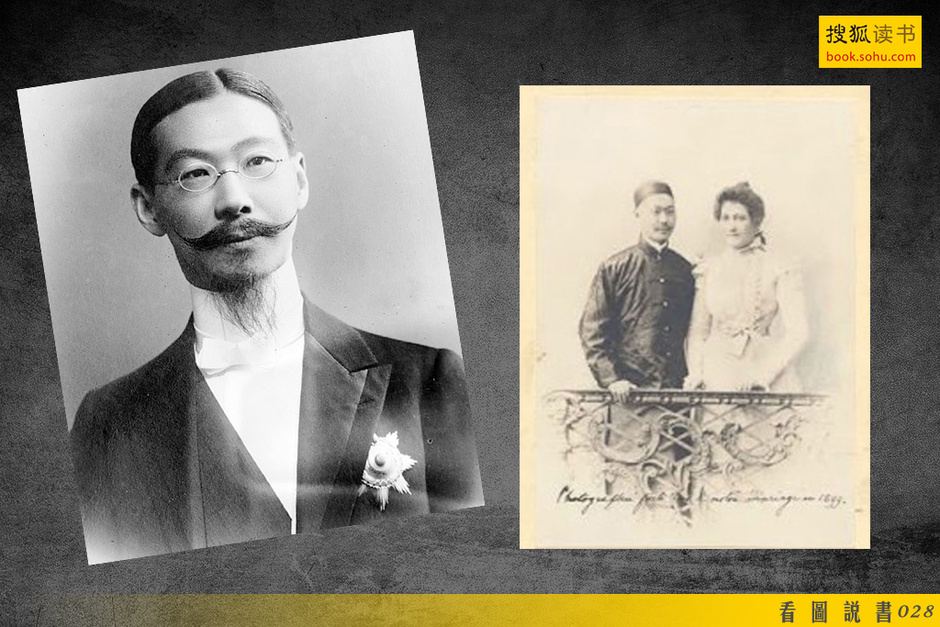

说起一个国家或者朝代的开放程度,涉外婚恋的数量和活跃度是一个很典型的衡量标准。唐朝多少老外娶了中土女子乐不思胡终老异域,同事又有多少美艳胡姬与唐朝男子两情相悦,最后化作一道道美丽的风景。唐朝后便一代不如一代。到了清末,以鸦片战争为界,国人对洋人的态度分为截然不同的两类:前者傲慢,后者恐惧。道光以后,清朝的大小官员见了洋人如同小鬼见了阎王。不过,不管是哪种态度,都没把洋人当“人”看。但在“三千年未有之大变局”的背景下,越来越多的国人走出去,也有越来越多的洋人走进来,不同国家、种族的人们开始有了更真实的接触。此时,大家才发觉:那些普世的情感放之四海皆准。但当时社会的实际现状是:不管国人社会还是洋人社会,都不能接受这种“越界”。陆征(徵)祥、蒋百里、胡适、爱新觉罗·溥杰、蒋经国……他们是清末到民国间的风流才子,亦都出身显赫、多情不羁,是否也因如此,他们才勇于冲破传统和文化的壁障,俘获了一位位美丽异国女郎的心?——图片选自《民国风流:那些无法跨过的跨国恋》 潘剑冰 著 东方出版社

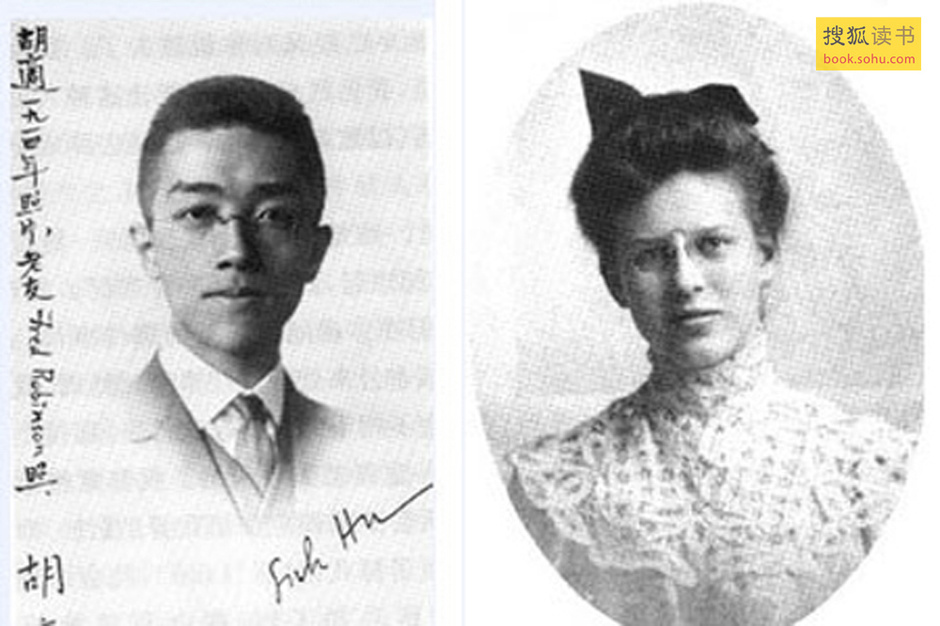

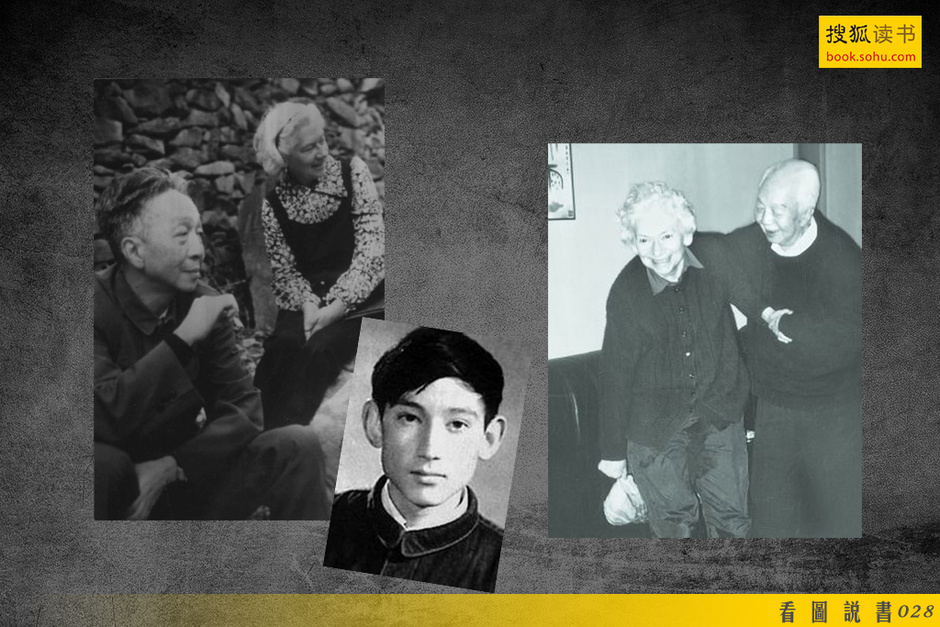

作为中国新文化运动的旗手,胡适一生背负母爱与道德的十字架,与他的小脚夫人江冬秀无情人终成眷属,一起慢慢变老。但也曾犯下“男人都会犯的错误”,其中最有名的风流韵事有两则:一是他和表妹曹诚英的婚外恋;一则就是他和美国恋人韦莲司之间长达半个世纪的柏拉图之恋。他们相识于1914年,韦莲司的父亲是耶鲁大学和康奈尔大学地质学和古生物学教授,当时韦莲司正在纽约艺术学校就读,回家度假时在家中第一次与胡适相遇。韦莲司不凡的谈吐、豪爽的性格给胡适留下了深刻印象,这也让他鼓起勇气,少见地专程去拜访一个女孩。韦莲司是一个“白富美”,比胡适大6岁,她高洁的人品、丰富的学识都让胡适倾慕不已。而胡适的才华横溢也让韦莲司体会到了“人生得一知己”的快乐,又正如一个高手找到了可以与自己匹敌的对手一般,刹那间心中所有的防线全部为之洞开。——图片选自《民国风流:那些无法跨过的跨国恋》 潘剑冰 著 东方出版社

他们“精神”之交却遭到了胡适母亲的反对,本就担心胡适在美国会被花花世界迷惑的母亲催促他尽快回国完婚。实则胡适也的确是胸怀坦荡的君子,他与江冬秀的婚约从未向韦莲司隐瞒过,甚至将江冬秀的照片给她看,两人还曾屡次在信中讨论这桩婚事。尽管并不满意未婚妻,但胡适在自己喜欢的女人面前一直都明确地表示自己未来会与江冬秀结合。而韦莲司也是一个奇女子,她一点也没有责怪胡适,而是默默地理解他,支持他,胡适让她做自己“知识上的伴侣”,她毫无怨言,从不幻想越雷池半步,发乎情止乎礼。值得尊敬的是,韦莲司不仅与胡适成了一生的挚友,后来还与江冬秀也成了挚友。

但有一点我们可以确定,韦莲司至此终身未嫁。——图片选自《民国风流:那些无法跨过的跨国恋》 潘剑冰 著 东方出版社

提起邵洵美,现今文学圈外恐怕知道的没几个人。但在20世纪三四十年代的中国文坛,他可是大名鼎鼎,曾经数次遭到鲁迅的讽刺和攻击,能够被鲁迅骂的人一般都不是等闲之辈,更何况是常常被鲁迅骂的人。邵洵美出身不凡,祖父是曾任清朝台湾第二任巡抚邵友濂,外祖父是晚清第一官商、人称“中国商父”的盛宣怀。这样出身的他成为纨绔子弟的概率极大,但他玩物不丧志,败家而有道。别人吃喝嫖赌之时,他却玩起了文学,写新诗、开书店、办杂志、搞出版,并花重金购买了国内唯一一台德国影写版印刷机,花钱如流水,愣是把自己从富翁整成了“负翁”。他的人生传奇而多姿,其中与美国女作家项美丽的一段传奇恋情,最为人所津津乐道。

项美丽,原名艾米丽·哈恩,1905年出生于美国中西部的圣路易城,比邵洵美大一岁。她自小特立独行,毕业于威斯康星大学矿冶工程系,是该校第一位获得矿冶工程系学位的女毕业生。她选这个专业并不是真的喜欢,只是跟从来不收女生的该系较劲。毕业后朝九晚五的生活完全不适合她,而后她放弃工作将自己置身于非洲刚果的丛林中,成为了《纽约客》的特约撰稿人。1935年,项美丽踏上了前往上海的轮船。在上海,活泼开朗、风情万种的她很快成了沙龙和舞会的宠儿,但霓虹灯的诱惑远没有原始森林对她大,正当她决定离开时,爱情降临了。

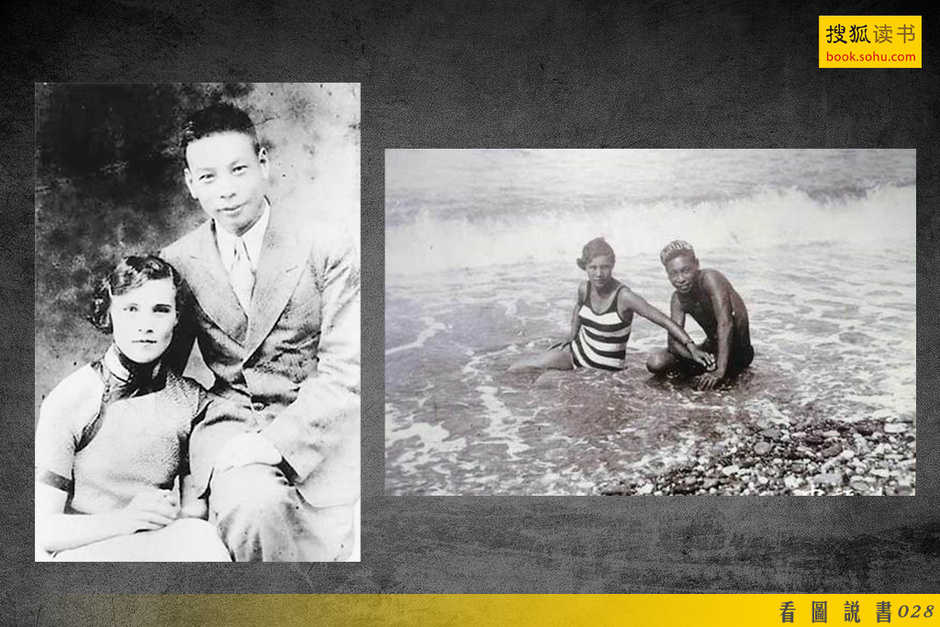

杨宪益出身天津名门,祖父是清朝翰林,父亲曾任天津中国银行行长。杨家不仅富有,而且与上层往来密切,杨宪益小时候曾穿过袁世凯赠的黄马褂,尽管他5岁就失怙,但凭借父亲留下的巨额财产,他从小还是过着锦衣玉食的生活。杨宪益进入牛津莫顿学院时21岁,和他一起在牛津大学就读的中国人加起来也不过一二十个,包括历史学家向达、语言学家吕叔湘以及钱锺书和杨绛夫妇等人。1937年中国国内抗日战争暴发后,杨宪益主持的牛津中国协会非常活跃,他们不停地组织演讲、宣传、募捐,以实际行动支持国内的抗战。风头正劲之时,一位金发女郎慕名加入了,她就是戴乃迭。

戴乃迭,原名Gladys Tayler,家中排行第四,其父戴乐仁毕业于伦敦经济学院,后到中国当了一名传教士,曾任燕京大学首任经济系主任,而后又在中国西北创建工合组织(CIC),致力于赈荒救灾工作,她的母亲是一位传教士兼教师。戴乃迭1919年出生于北京,7岁之前生活在中国。1937年,出落的亭亭玉立的戴乃迭进入牛津大学修习法文,这一年她18岁。高挑的身姿,顾盼生姿的大眼,像极了著名好莱坞影星英格丽·褒曼。而杨宪益给戴乃迭的第一印象却让她”吓了一跳”,他“眼睛细长、脸色苍白”,看起来总是眯缝着眼睛,好像没睡醒一样。不过杨宪益的彬彬有礼和对祖国的热爱很快打动了戴乃迭,许多年后,当戴乃迭回忆起和丈夫初遇的场景,仍然清晰地记得他房间的墙壁上挂着自己亲手绘制的中国历代疆域地图。

戴乃迭和杨宪益恋爱后,连自己的专业也从法文转向了中文。而杨宪益也从法文专业转入英文专业,两人彼此努力学习着对方的母语。日后到了中国,杨宪益在家里总是说英文,而戴乃迭同时也在努力说中文。两人形成了一种温情的“颠倒”关系。半个世纪后,在谈到他们的爱情时,大家都会惊讶于一位美丽的英国女孩竟然会如此迅速地看上这个貌不起眼的中国男孩。向来诙谐的杨宪益便带着飘飘然的醉意吹嘘说自己年轻时如何俊美,与老了后的自己是如何不同,但他的话立即遭到了戴乃迭的反驳:“你以为我是爱你的俊美,我是爱上了中国的文化!”

1940年,两人在牛津订婚,这一消息传到各自家庭时,遭到了巨大的反对。向来乐观的杨宪益也充满了顾虑。1949年3月,国民党教育部部长杭立武邀请夫妇二人一起前往台湾,杨宪益毫不犹豫的拒绝了其好意,新中国成立后,杨宪益被任命为南京市政协副秘书长,负责组织和主持南京市各界的会议。后来种种机缘,他们二人加入了外文出版社,专门从事将中国文学翻译成英文的工作。 回到自己热爱的翻译事业,他们如鱼得水,创造了中国翻译史上的一个奇迹。动乱的时期,二人纷纷入狱,戴乃迭远在英国的家人焦急万分,87岁的老母亲甚至用中文给毛泽东写了一封信,当然这封信是不会被毛主席看到的。而戴乃迭的姐姐希尔达继续坚持通过各种渠道给周恩来写信,甚至于1971年在英国征集到了两万人签名的请愿书,并叫送伦敦的中国事务处,希望对方转交周总理。1972年五月,戴乃迭被释放了。杨宪益甚至比她还早出狱五天。出狱后二人最伟大的工作就是完成了《红楼梦》的翻译。1999年,11月17日,戴乃迭怀着“我不后悔”的心态平静地离开了这个世界。

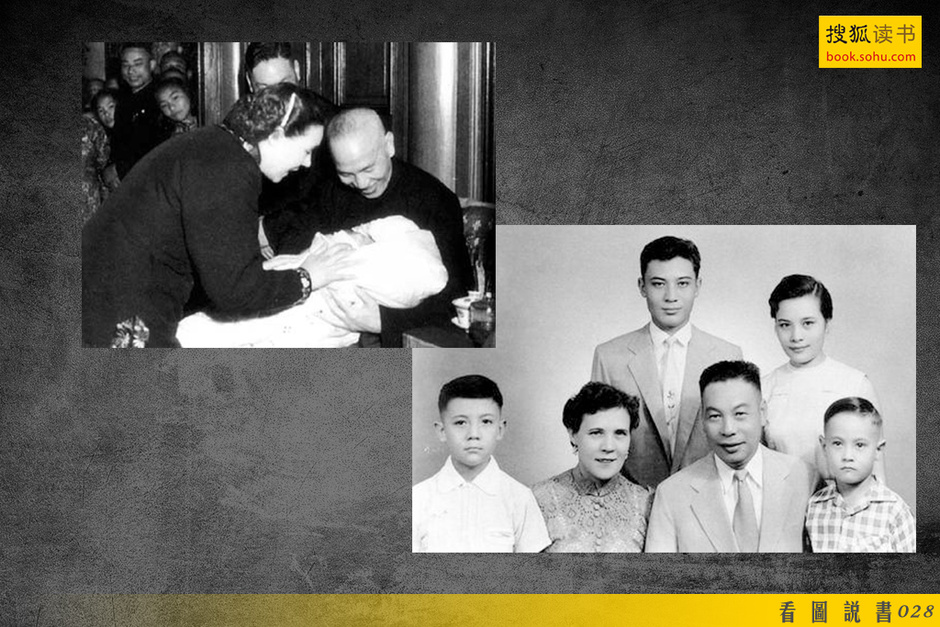

一个是中国的末代皇弟,一个是日本的贵族女子,他们身份都很高贵,处境却都很尴尬。他们在日本“红娘”刺刀下的结合更像是一场政治寓言。

公元1937年,一场特殊的相亲仪式在日本东京举行。男方:爱新觉罗·溥杰,现年30岁,父亲是清朝最后一位摄政王载沣,哥哥是清朝末代皇帝、现任伪满洲国皇帝溥仪。溥杰1929年后到日本东京学习院、陆军士官学校留学6年,1935年回到东北,现任伪满洲国宫内府侍从武官。女方:嵯峨浩,23岁,嵯峨胜和尚子爵的长女,嵯峨家族在日本公卿中是仅次于五摄家、九清华的名门豪族。嵯峨浩父亲的祖母加南子是明治天皇生母的同胞兄弟、宫内侍从中山中光卿的独生女儿,嵯峨家与天皇有着血缘关系,来往密切。媒人:日本关东军。

这场相亲男女主角对对方都很满意,表面上看起来风平浪静,内心则暖流涌动。原本嵯峨家对这场婚姻十分抵触,但反对最激烈的嵯峨浩的外祖母却在见过溥杰后,欣然同意了。于是,他们顺利订婚了。1937年4月3日,二人的婚礼在日本东京的九段军人会馆举行,这在当时的日本是一件轰动全国的大事。此后夫妇回忆,婚后的三个月是他们这一生中最美好的岁月之一。

溥杰和嵯峨浩可谓郎才女貌,婚后恩爱非常,“七七”事变却将这一切打破。日本与中国交战意味着满洲国也要同中国为敌,“但是满洲国和中国本来就是一个国家啊”,这个矛盾的命题让溥杰陷入痛苦的思索中。幸好美丽温柔的妻子给了他很大宽慰,虽然她是个日本人,但她却站在道义的一边,说日本是不对的。1938年2月,他们的爱女慧生出生,溥杰高兴地写了一首五言律诗来纪念此事。溥杰十分疼爱慧生,慧生也最喜欢父亲,曾自己编了支《阿玛和小慧生》的歌谣,并用自己喜欢的拍子唱给父亲听,溥杰为此高兴的忘乎所以。

1945年8月18日溥仪宣布退位,“满洲国”解体。皇室家族计划集体逃亡日本,而慧生已经在日本国内上小学。溥杰和溥仪第一批走,嵯峨浩等人第二批。他们做梦也没有想到,这一分别就是16年!溥仪和溥杰的飞机并没有按照原定计划飞往平壤,而是降落在了沈阳,一下飞机他们就被苏联红军带走,在俄罗斯远东啃了五年的黑面包,而嵯峨浩与小女儿嫮生之后一年零四个月的命运也十分悲惨。历尽千辛万苦才回到日本。在日本的战后岁月里,嵯峨浩靠给人教书法为生,也曾被劝告与溥杰划清界限,她都不为所动。她希望把慧生和嫮生培养成中国式的淑女,尤其对慧生报以极大的期望。

1955年,17岁的慧生致信周总理,述说思父之情,要求与当时在押的父亲通信,得到批准。从此,在押战犯开始了与外界的通信。而后慧生与日本青年,她的同学大久保相爱,但是其嵯峨浩认为她是中国人之女,应嫁中国人为 妻,坚决反对,最后慧生与大久保殉情自杀,年仅19岁。失去爱女,溥杰悲痛欲绝。

1961年分别16年的溥杰和嵯峨浩终于团聚,至此,他们的故事也到了尾声。这段异国婚姻缘起于政治却融合于真爱,虽经历分别、女儿早逝等多种磨难,但我们仍欣慰于最后的团聚。今天,我们再回首他们跌宕起伏的爱情经历,仍然如闻妙笛,令人徒呼奈何。

男人靠征服世界征服女人,女人靠征服男人征服世界,这句话在陈纳德和陈香梅身上得到了完美的体现。如果他们没有相遇,那么陈纳德只是一个籍籍无名的飞行员,陈香梅充其量是个不甘寂寞的中国职业女性……

1944年10月,他们第一次相遇时,陈香梅19岁,陈纳德却已经51岁了。此时的陈纳德是美国第14航空队司令官,也就是大名鼎鼎的飞虎队指挥官。几年来他奋战在中国上空同日军作战,是中国人心目中的保护神。而陈香梅刚从岭南大学毕业,只是一个初出茅庐的女记者。如此巨大的差距,但他们却好似早已缘定三生,因而一见如故。

陈纳德加入中央通讯社后被委以重任,陈纳德是她的第一个采访任务。她没有想到,自己工作和事业的开端,同时也成了她今生爱情与婚姻的开端。发布会当天,陈香梅是唯一的女性记者,她穿着阴丹士林旗袍,梳了两个小辫子,辫子上各扎一个蝴蝶结,尽显少女的青涩,也让她成了会场的焦点。或许是太紧张,陈香梅自始至终也没有来得及向陈纳德提问,就在她要离开的时候陈纳德却主动叫住了她。这与陈香梅的身份不无关系,她的姐姐陈静宜正在14航空队当飞行护理,她的父亲陈应荣时任中国驻美外交官,与陈纳德是故交。

而后,陈香梅成了中央通讯社专门负责采访陈纳德的女记者,他们开始了频繁接触,也在不知不觉中互生爱慕。

1945年陈纳德由于反对空军改组失败,在胜利前夕递交了辞呈,并于8月1日带着满腔怒火离开中国。虽然错过亲眼目睹日本人投降成为终身遗憾,但中国人对他的狂热和眷恋给了这位将军最大的安慰。蒋介石授予陈纳德中国最高勋章,他成了第一个获此殊荣的外国人。告别晚宴后,陈纳德送陈香梅回家,并亲自把她送到停车场。“将军,明天我要去机场为你送行”,陈香梅说。“很好,可那里并不是道别的最佳地方”,陈纳德话里有话,接下来,他张开双臂,陈香梅便走过去大胆的扑进了他的怀里,沉默的感情在离别时刻终于爆发,他们深情拥吻,一切水到渠成。

而后,陈纳德与妻子离婚,并在1945年圣诞节再次回到了中国,他要向陈香梅求婚。与一个年龄可以当自己父亲的外国男人结婚,这在今天的中国也是难以接受的问题,在现代,女孩子嫁给一个发达国家的男人,在众人眼里是值得庆贺的事情,但在那个年代,大部分人对此不仅不以为荣反以为耻。故而陈香梅一开始并没有答应,但陈纳德并没有放弃。1946年,陈纳德终于抱得美人归。

婚后,不管世事如何变化,夫妇二人始终恩爱的像一个人。1949年后,他们移居台湾。1956年,陈纳德身体恶化,他们回美国修养。1958年,陈纳德结束了人生中最后一次斗争,离开了自己深爱的妻女。

丈夫去世的时候,陈香梅只得33岁,芳华仍存,死者已矣,她终其一生都没有再婚。经过不断奋斗和努力,陈香梅在美国政界和商界叱咤风云,并成为世界著名的华人领袖以及中美民间大使,乃至邓小平赞叹说“美国有一百位参议员,但只有一个陈香梅”,她将钱盘生的传奇续写到了后半生。可不管她身份、地位如何变化,从来不变的是心中那份至死不渝的爱情。

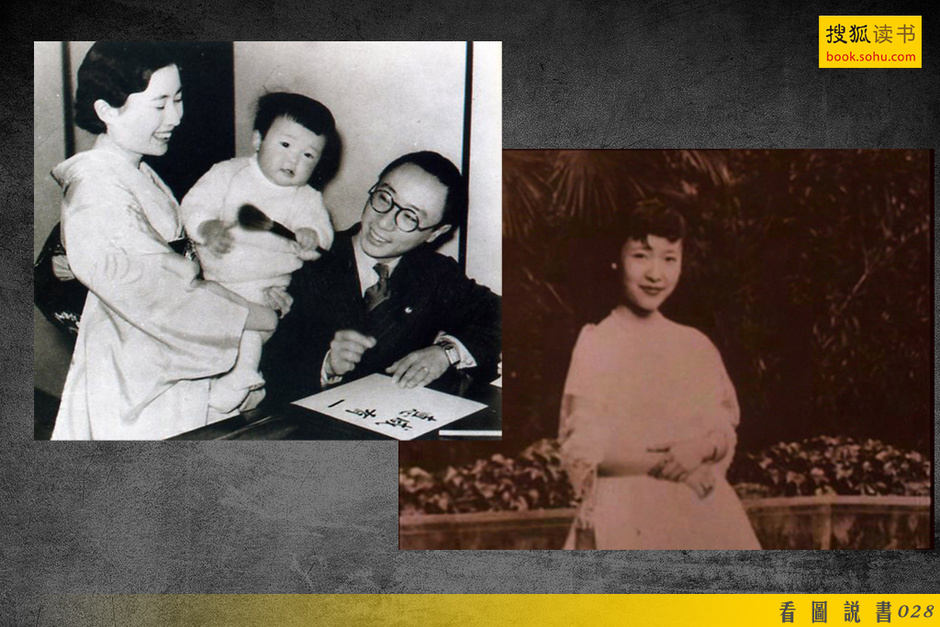

在民国跨国恋中,蒋经国与蒋方良无疑是最为引人注目的一对,他们的结合在某种程度上被世人赋予了“王子与灰姑娘”的童话色彩。

年轻时的蒋经国是个不折不扣的“愤青”,1925年因参加上海“五卅惨案”后的反帝运动被浦东中学开除,随后他到北京进入吴稚晖为国民党高干子女开办的“海外补习学校”,学习俄文,那时进步青年都以留学苏联为荣。而后他赴苏留学,这一去就是12年,再回来已是1937年。到苏联后,他进入莫斯科中山大学学习,与邓小平成了同学,他思想进步、学习刻苦,完全没有“官二代”的样子,可惜他的父亲是蒋介石,前途也因此收到了影响。1930年回国申请遭到驳回后他加入红军的申请也被拒绝。最后,被调到斯维德洛夫斯克“乌拉尔马许重型机械厂”担任副厂长,正是在这里,他遇到了蒋方良。

蒋方良那时还是芬娜,只有17岁,虽不特别美丽,但只要她绽放出笑容,就清纯动人。总之,23岁的蒋经国对她一见倾心了,利用自己副厂长的身份“以权谋私”,经常为她大开方便之门,又像一个大哥哥一样成天嘘寒问暖。果然,情窦初开而且从小缺少父母关爱的芬娜很快就被打动了,和蒋经国确定了恋人关系。苏联岁月是两人爱情与婚姻生活中最艰苦也是最浪漫的时光。那时他们无话不谈,一起出去骑单车,一起到海边游泳,一起在舞会上起舞,这样的雅兴,在蒋经国回国当上“太子爷”后将成为一种奢侈,而在苏联时却成了支撑蒋经国活下去的最大理由。

1935年,3月15日,蒋经国与芬娜在乌拉尔许重型机械厂的工人俱乐部举行了婚礼,之前,他们像所有苏联年轻人一样,先到政府机关登记结婚,在列宁和斯大林像前庄严地宣誓,冰岛广场烈士墓献花。1937年蒋经国终于携家带口的踏上了归国之旅。蒋介石拖了两周才和儿子见面,有点杀威棒的意思。这次见面,除了重叙父子情外,洋媳妇见公婆也是一项重要内容。最然蒋经国之前已经给父亲寄过照片,但心里还是忐忑不安。的确,老蒋乍一见芬娜还是有点不习惯,不过当他看到芬娜低眉顺目、端庄朴实,又看到孙子、孙女漂亮可爱,一时也就解颐了。芬娜用中国话称蒋介石夫妇“阿伯”“阿姆”,她衣着朴素,与旁边很洋气的婆婆宋美龄一比,这位真洋人倒显得土气十足,以至于他们告退时宋美龄悄悄塞给蒋经国一把钞票,让他给自己的老婆买几件新衣裳。在以后的岁月中,宋美龄跟蒋经国的“后党”与“太子党”一直都是明争暗斗,但宋美龄与这位儿媳倒是一直和睦相处。这要归功于洋媳妇的谦逊低调,终其一生,她都从不和婆婆争风头,甚至不让别人称自己为“蒋夫人”,因为她觉得只要宋美龄在,“蒋夫人”就只能属于她,宋美龄要是不在了,这个称呼也就“退役”了。

这次会面后,蒋介石很高兴地给芬娜取了个中文名字“芳娘”,后来因大家觉得“娘”不太好,又改为“方良”,寓意“贤良方正”,从蒋方良一生行迹来看,这四个字当之无愧。

蒋经国出轨了,对象是他行政专员公署的秘书章亚若。章亚若比蒋经国小三岁,且多才多艺,长相甜美,这样一位尤物级别的女秘书被一个正常的男领导看上的概率几乎是百分之百。等蒋方良意识到二人的私情后,他们早已是如胶似漆、难舍难分了。蒋方良无依无靠,她深知自己想要在蒋家大宅门中生存下来,唯一的办法就是奉行“忍”字诀,以退为进。她变得越来越中国化,一口宁波腔国语说的字正腔圆,甚至学会了烧一桌宁波菜,偶尔她还会自己骑着单车去买菜,完全不像一个豪门贵妇。她从不干预丈夫公事,但丈夫下属来了,她总能以礼相待,这些都传到了远在重庆的公公耳里。老蒋点头微笑,如此公私分明、温顺忍耐的女人正是他心目中理想的“太子妃”人选,蒋方良的无依无靠在他看来是件好事,这样可以避免后宫和外戚干政,这一点上老蒋自己可没少吃苦头。总之,有了公公撑腰,一切都迎刃而解,而美丽的章亚若也香消玉殒的岁月里。

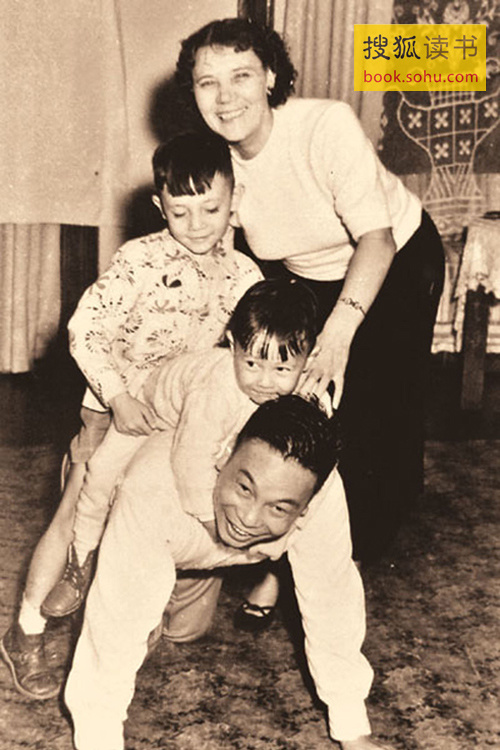

撤退台湾后,蒋经国一家仍旧过着清廉的日子,蒋经国在家里的大部分时间也在办公,但他经常会抽出一些时间与妻儿一起嬉戏,也留下了不少珍贵的影像资料。据说,他在外面的红颜知己不止一位,但对于女主人的威胁并不大,因为所有人都认为蒋方良才是未来理想的“第一夫人”,任何女人都无法取代。而妻子在多年的忍耐和付出后,现在蒋经国对她是爱意与敬意并存。

1966年,蒋方良50岁生日,蒋介石特意亲笔题写了“贤良慈孝”四个字送给她,被其视为珍宝,除保留原件外,还让人将此四字勒之于石,置于室中。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |