作画中的傅抱石

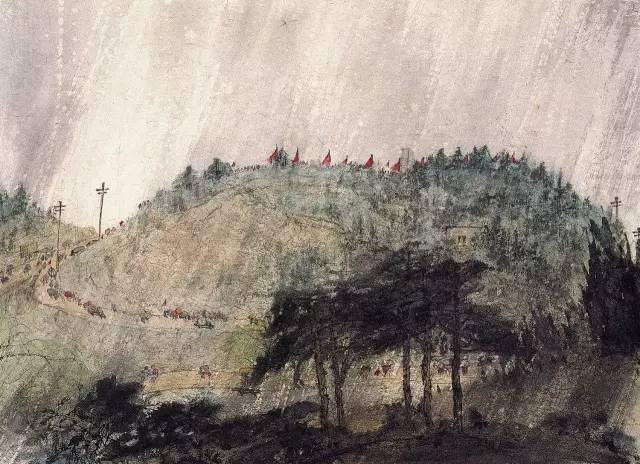

在美术史上,一个大画家形成自己的个人风格总需要逢遇一个契机,通过一个接近顿悟的方式获得认识与表现上的飞跃。画山水的在四川若没有感动,实在辜负了四川的山水。

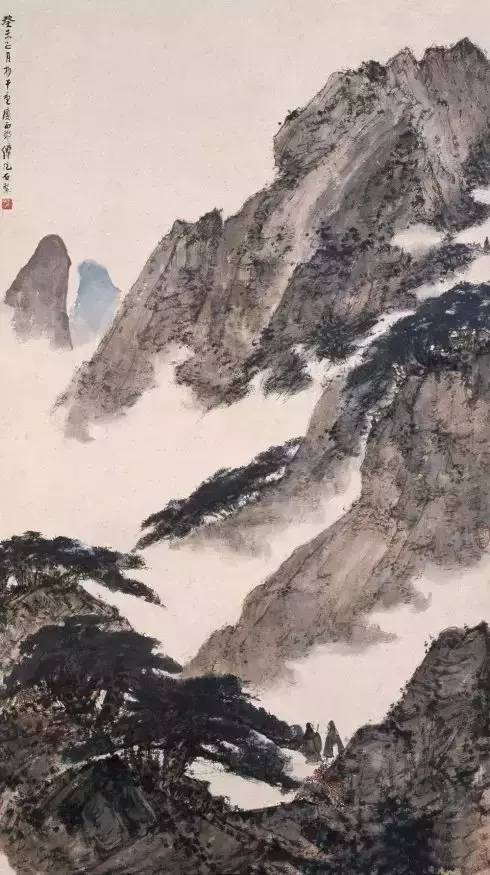

傅抱石 巴山蜀水 1943年作

不过,为何是蜀地山水,而不是别处?原因有二:为了证实这种怀疑同时实践解决之道,他作了一幅《初夏之雾》:中国画的生命恐怕必须永远寄托在‘线’和‘墨’上,这是民族的。它是功是罪,我不敢贸然断定,但“线”和“墨”是决定于中国文化基础的文字之上,工具和材料,几千年来育成了今日中国画上的“线”与“墨”的形式,使用这种形式去写真山水,是不是全部合适,抑部分合适?在我尚没有多的经验可资报告。

傅抱石 初夏之雾 1942年作

观察这幅作品画面的形式感,不难发现这是一件带有明确实验性的制作,与他之前作品的风格截然不同,我们来简单的对比一下:

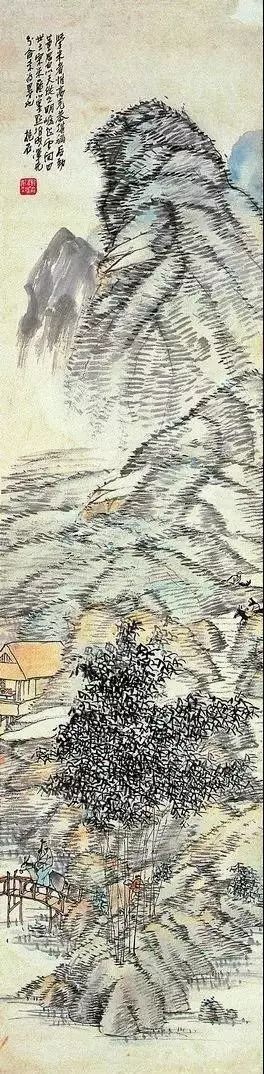

傅抱石 竹下骑驴 1925年作

傅抱石在《初夏之雾》中纯粹采用渲染法,染出四道山坡,以期用墨色浓淡的衬比形成“没骨山水”,傅抱石自言“我对这幅的感想是‘线’的味道不容易保存,纸也吃不消,应该再加工”,可见傅抱石本人对这次实验的成果也是不满意的。

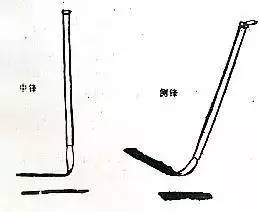

中锋、侧锋

很多画家、学者、美术史家都对傅抱石的“散锋笔法”进行过描述,夏普先生在《试论傅抱石山水画的皴法美》一文中对傅抱石散锋的阐释最为准确贴近。

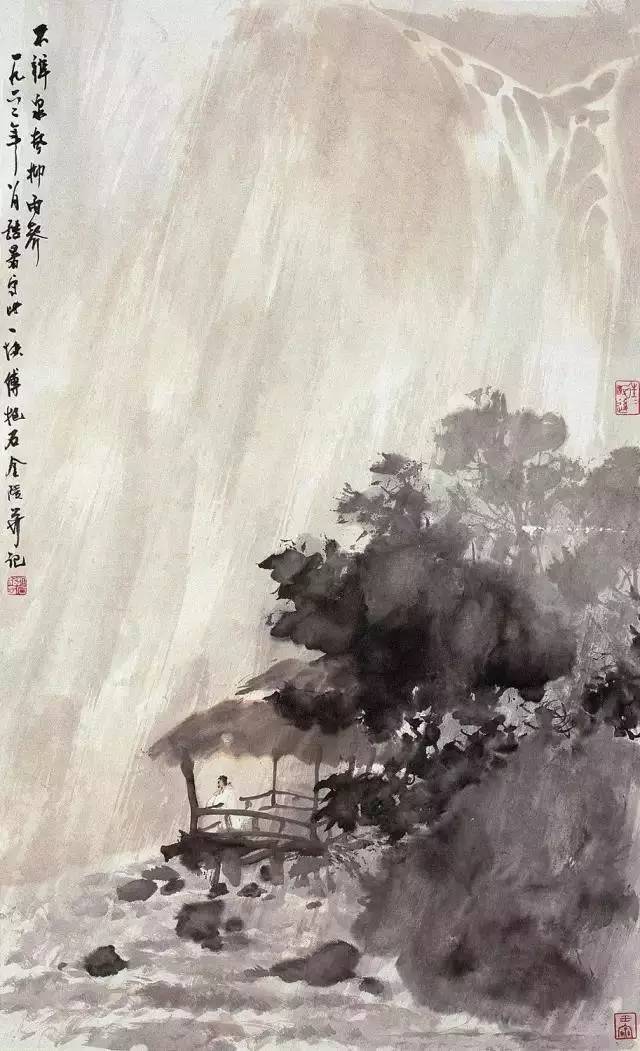

《潇潇暮雨》

在这种笔法的基础之上,傅抱石创作了《潇潇暮雨》——这是一个里程碑式的作品,标志着傅抱石散锋、扫笔的表现手法和充满磅礴诗意的“风雨山水”样式的成立。

傅抱石 万竿烟雨 1944年作

散锋的出现也确实冲破了中锋用笔的程法束缚,充分调动了笔颖的锋、腹、根,生成了一种全新的美学性格。散锋用笔以速度、节奏更加自由的变化,冲破了传统文人画在禅道观念影响下以超然、静谧、寂寞为特征的“静”的美学品格,而趋向于“动”的审美倾向,也正因如此,傅抱石极爱画雨,画泉和飞瀑,并称之为自己的“绝活”。

傅抱石 大涤草堂图 1945年

傅抱石的散锋用笔与其他特殊技法的出现,拓宽了中国画古代程式对媒材的种类与使用方式的限制,同时延续并发展了对烟雨、迷雾、飞瀑等带有近代情调和流动性物态的描绘。

傅抱石 不辨泉声抑雨声轴

设色 纸本纵81.8厘米 横49.6厘米 1962年

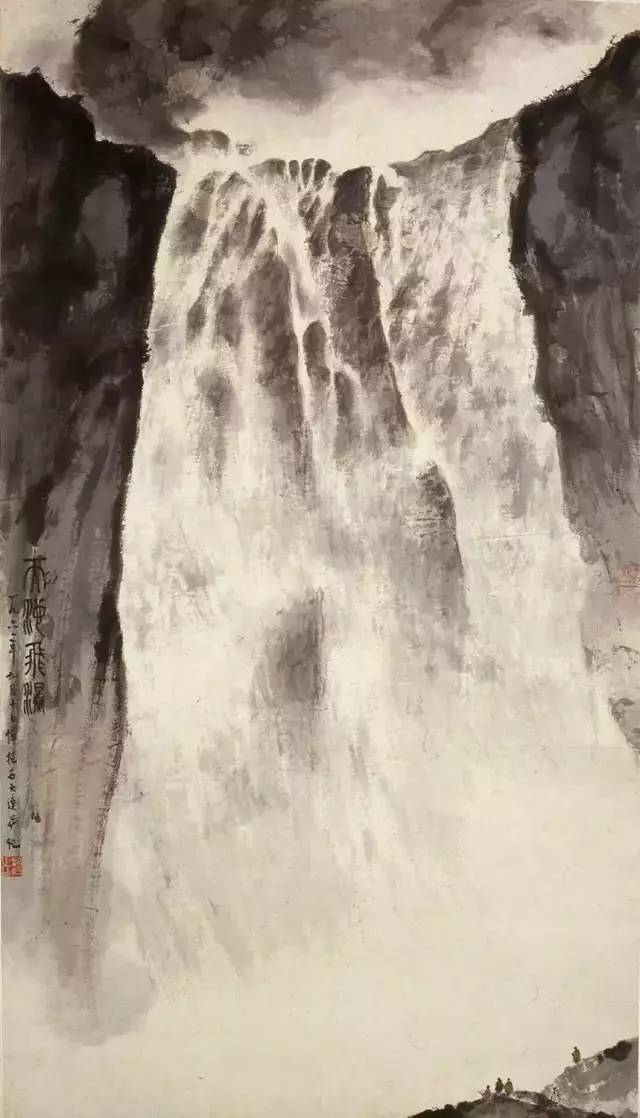

傅抱石 天池飞瀑轴

设色 纸本纵105.6厘米 横60厘米 1961年

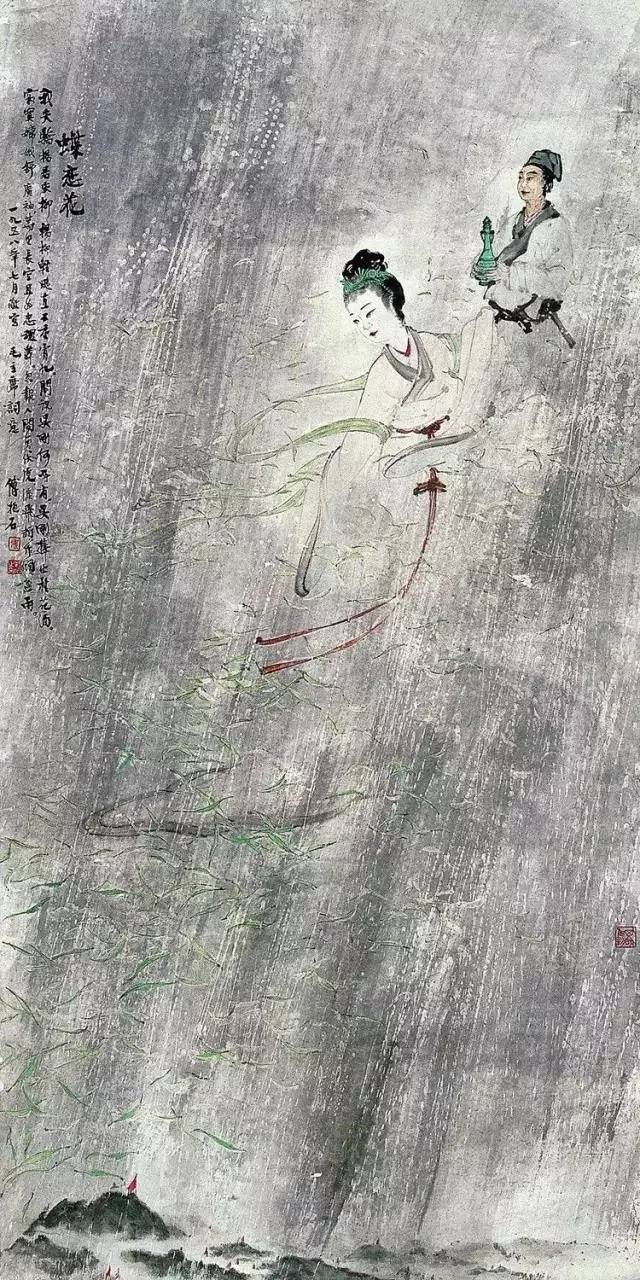

傅抱石 毛泽东《蝶恋花答李淑一》词意

纸本 设色 纵137.8横69 1958年

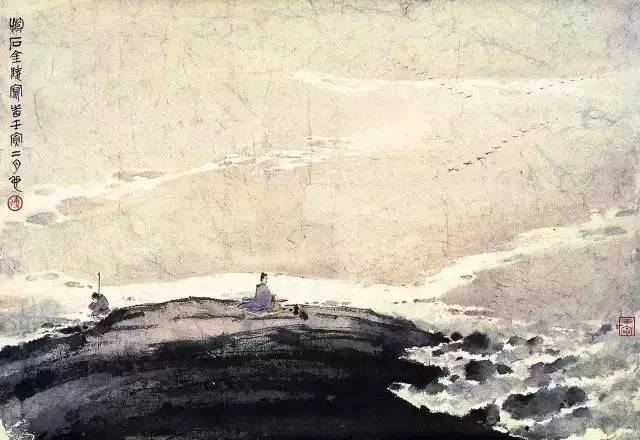

傅抱石 平沙落雁

设色 纸本纵19.8厘米 横54.3厘米 60年代

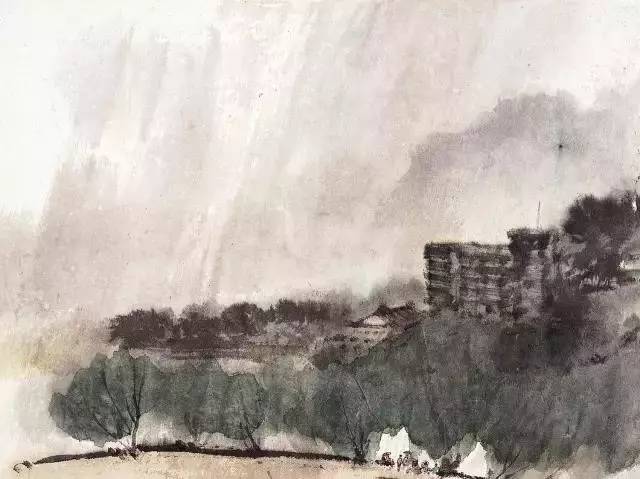

傅抱石 烟雨迷蒙图册页

设色 纸本纵34.3厘米 横45.6厘米 1964年

傅抱石 雨中雨花台

设色 纸本纵51厘米 横71.2厘米 50年代

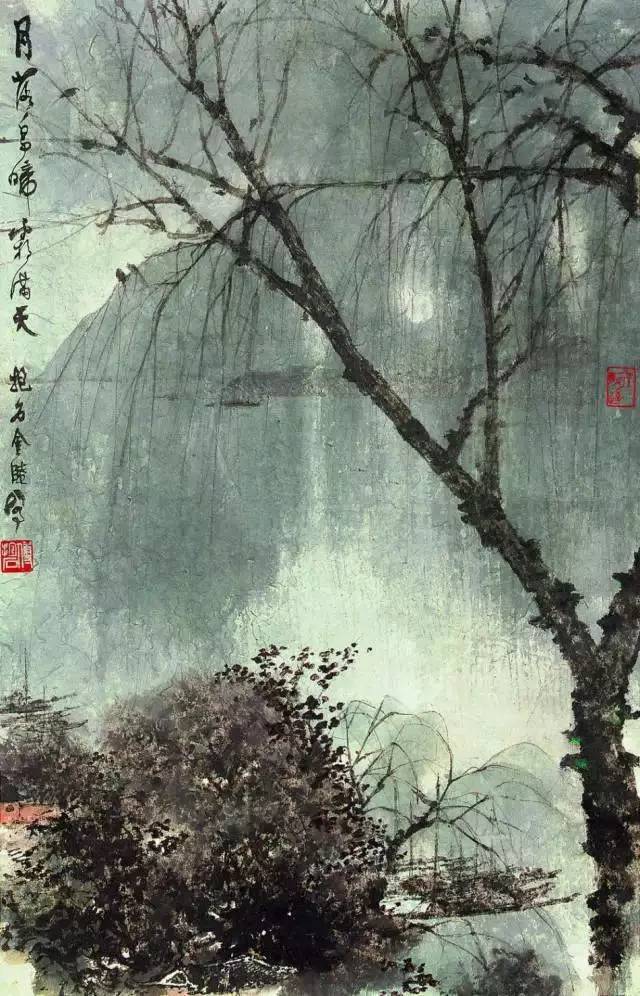

▲傅抱石《月落乌啼霜满天》

▲傅抱石《春风杨柳万千条》

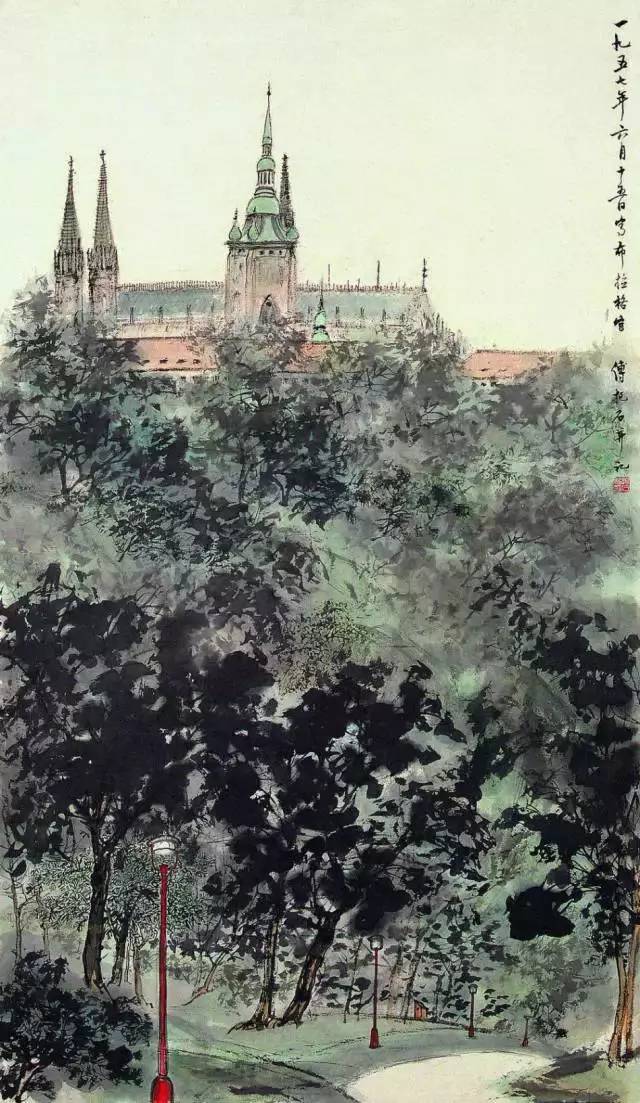

074傅抱石《布拉格宫》(1957)

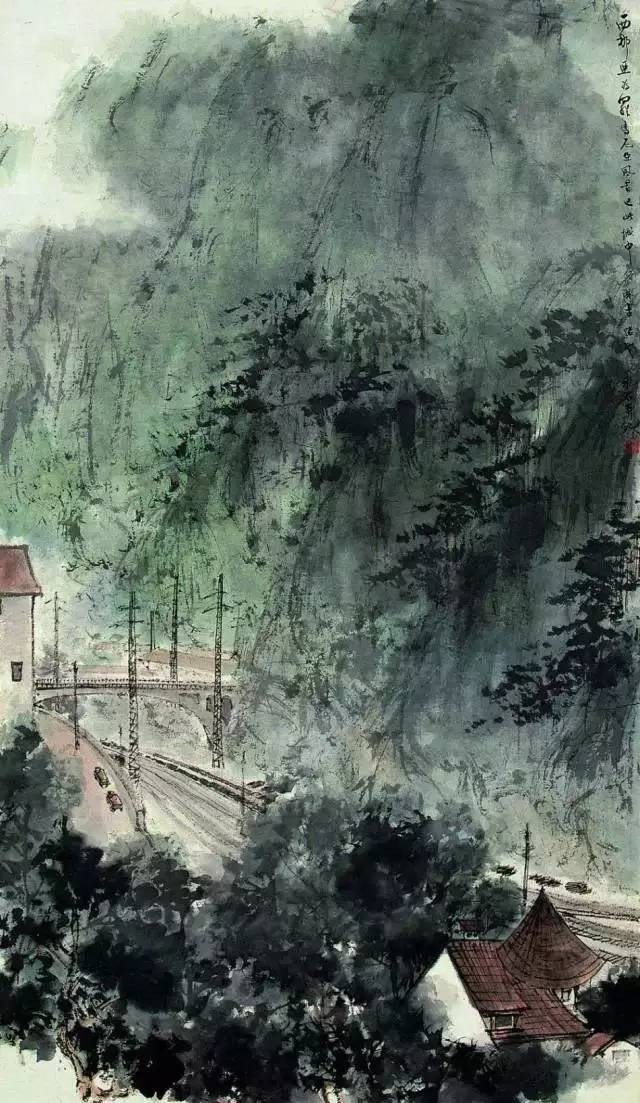

傅抱石《西那亚城中俯瞰》

傅抱石《雨花台颂》(1959)

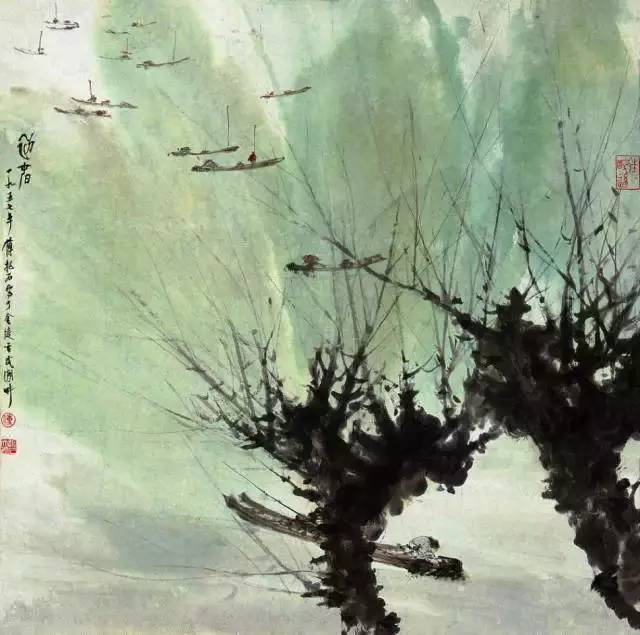

傅抱石《初春》(1957)

傅抱石《国殇》(1954)

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |