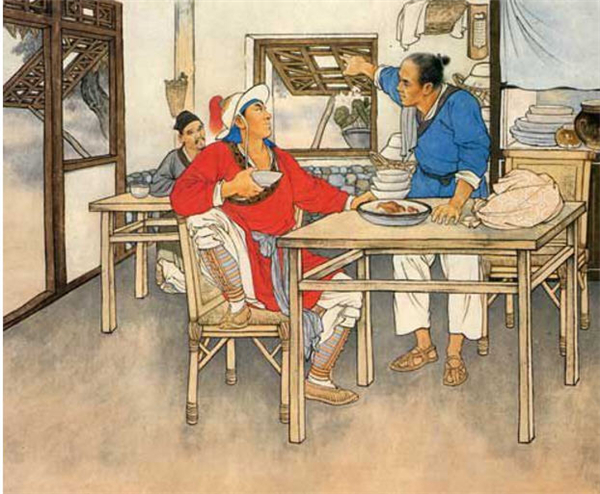

武松痛饮“三碗不过岗”

古人如此善饮的原因,其实要从“酒”的源头说起。在甲骨文里,已经有了“酉(酒)”字,样子像个酒坛。所以在汉字里,凡由“酉”所组成的字大都与酒有关,譬如醴、酎、醇等。既然甲骨文已是商代中晚期的成熟文字,酒在中国的实际出现自然更早。

龙山文化出土酒具

《短歌行》

酒是碳水化合物经过发酵作用酿成的,古人大概是从野果自然发酵而成的酒得到启迪,从而学会有意识地利用谷物发酵酿造酒的。起初的酒大抵是将黍或高粱(秫)煮烂后,加上曲(酵母)蘖(谷芽)酿成的。秦汉时期,酿酒制曲的技术又有了发展,曲孽同时并用的酿造方法,已经被并曲所取代,即只用曲而不用蘖,直接以未经发芽糖化的谷物为原料。从酿造的时间及浓烈的程度来说,酿造一宿即成的甜酒叫“醴”,经多次酿造而且度数较高的叫“酎”,最烈的酒则叫“醇”。按照东汉的《说文》的解释,“醇,不浇酒也。”所谓“不浇”,就是不兑水,这样的酒味道自然要醇厚了。

传统米酒

到了明代,南方和北方在酿制黄酒的原料选择上略有不同。北方一般使用大黄米。南方酿制黄酒,则通常使用糯米。这一时期,浙江的绍兴酒作为黄酒的代表异军突起。按照清代康熙年间编撰的《调鼎集》的说法,“吾乡绍酒,明以上未之前闻”,意思是明代以前还没有听说过绍兴酒。早先江南地区出产的米酒还带有“浊醪”的原始痕迹,到元朝时,江南酒业相继采用先进工艺,很快就完成了米酒向黄酒的过渡。到了明代,江南所产已大都属于比较完美的黄酒,其中更以绍兴为最,绍兴地近鉴湖,取水方便,同时又是糯米生产中心,故而产酒极美。因此,明朝人对绍兴酒赞赏有加。明代后期的袁宏道在收入其《解脱集》的《初至绍兴》一诗曾描写当地:“家家开老酒,只少唱吴歌。”可见彼时之绍兴已经成为造酒基地。《解脱集》还记载了绍兴酒制曲和酿酒的详细操作法,堪称绍兴酒最早的酿造专著。这本书里中给了绍兴酒以十分高的评价:“像天下酒,有灰者甚多,饮之令人发渴,而绍酒独无,天下酒甜者居多,饮之令人体中满闷;而绍酒之性芳香醇烈,走而不守,故嗜之者为上品,非私评也。”清初的美食家袁枚在《随园食单》里中对绍兴老酒同样赞赏有加:“绍兴酒如清官廉吏,不参一毫假;而其味方真又如名士耆英,长留人间,阅尽世故而其质愈厚。”

绍兴黄酒

一如万历年间的《会稽县志》所言,“越酒行天下”。明清时期,绍酒北上南下,走东传西,显名于全国各地。《清稗类钞·饮食类》记载:“越酿著称于通国,出绍兴,脍炙人口矣。故称之者不曰绍兴酒,而曰绍兴。”清代佚名所著《燕京杂记》就说,“绍兴酒谓之黄酒……京师尚之,宴客必需。”成书于乾隆年间的《滇海虞衡志》也讲,云南各地皆以绍酒为上品,作者为此感叹道:“滇南之有绍兴酒……是知绍兴已遍行天下。”说起来,黄酒酒精度一般不过15%左右,在灭菌防腐技术还不完备的情况下,绍酒能远传天涯海角,经年不坏,的确令人称奇。到了民国年间,中央研究院化学研究所在1929年撰写的《绍兴酒酿造法之调查及卫生化学之研究》干脆宣称“则此绍酒,当认为吾国酒类之正宗”,这算得上是给予绍兴黄酒的至高无上的评价了。

汾酒

烧酒出现之后,原先酿造及饮用黄酒的人,逐渐对烧酒产生出浓厚的兴趣,烧酒也就在更大范围内推广起来。明代后期,北方的饮酒风俗已向烧酒全面倾斜,李时珍在《本草纲目》就说,“北人四时饮之(烧酒),南人止暑月饮之”。入清以后,烧酒取代黄酒的势头更加明显,不但“通邑大都,车载烧酒贩卖者,正不可计数”,根据乾隆初年的甘肃巡抚德沛的说法,“北五省民风朴素……其僻壤穷陬,凡于婚丧礼仪,无一非尽用烧酒者”。

茅台

从清代中期开始,烧酒的总饮用量大大超过传统黄酒,成为中国人的主要饮用酒。19世纪中期以后,随着蒸馏技术的发展,酿酒工艺的改进,烧酒给人的口感逐变爽适,遂为大范围人群所饮用。很多名酒如汾酒、茅台酒、洋河大曲等遂蜚声海内外。这些蒸馏酒的酒度远远高于其他酒种,堪称是“以一当十味且浓”。原先国人饮用发酵酒,酒度都很低,酒量大的人需要喝上很多酒,才能有酒醉的感觉,而烧酒流行之后,酒精刺激大大增强,饮酒量则同步减少。因此在明清之后,史籍上就再也看不到动辄饮酒“一石”这样的惊人记载,原因也很简单,真的有谁一口气喝下三十斤白酒的话,等待此人的唯有酒精中毒一途了。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |