辽宁养老服务网

标题: 忠于才华,陷于人品,他才是“大师们”背后的人 [打印本页]

作者: 大漠 时间: 2018-6-15 06:17:49 标题: 忠于才华,陷于人品,他才是“大师们”背后的人

忠于才华,陷于人品,他才是“大师们”背后的人 2018-06-14 21:55

电影《无问西东》中的梅贻琦

Jun.

14

这样的人格,无论在哪个时代,都必将熠熠闪烁,光芒万丈。

作者 | 三尺晴

来源 | 麦家陪你读书(mai1964)

2018年1月上映的电影《无问西东》,讲述了四个不同时代但同样出自清华大学的年轻人,对青春的无限期待和在时代变革中的挣扎前行,最终找到真实自我的故事,引发了很多人的共鸣和对百年清华的向往。今天,和大家分享的是在近代教育界培养出众多优秀人才的一位大家——清华“永远的校长”梅贻琦的大师风范。

高口碑电影《无问西东》中有这样一个情节:

清华大学放榜日,学子吴岭澜文科门门第一,物理却不及格。

校长看了他的成绩后,问道:“如此天资,你为什么不学文科,而偏要念实科(即理工科)呢?”

吴岭澜回答:“因为最好的学生都读实科。”

交谈中,校长发现这个学生很聪明。但他年少轻狂,根本不懂学习的意义所在。

校长告诉吴岭澜,求学最重要的不是比较,而是真心:“人把自己置身于忙碌当中,有一种麻木的踏实,但丧失了真心,你的青春也不过只有这些日子。”

在校长的教导下,吴岭澜恍然大悟:不要因他人和时代的影响踌躇不前,要学会发现自己的珍贵,顺遂己心,反过来影响这个时代。

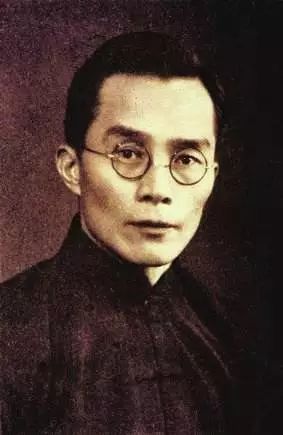

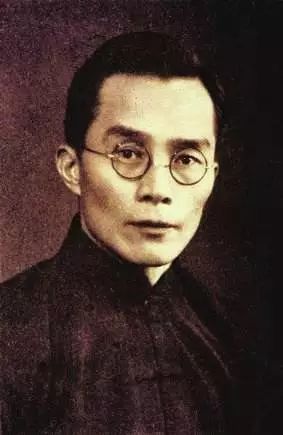

▲梅贻琦

这位校长就是梅贻琦,中国历史上唯一一位与蔡元培齐名的教育大家,被誉为“西南联大之魂”,清华“永远的校长”。

/ 01 /

寡言君子

梅贻琦不爱说话,人称“寡言君子”。关于他的性格,叶公超精准地概括为三个字——“慢,稳,刚”。

梅贻琦的“寡言”是出了名的,他跟妻子韩咏华第一次见面时,两个人均一言不发。看得媒人心里着急,只好一直在旁边打圆场。

媒人本以为双方都不乐意,谁知梅贻琦嘴上不说,心里却跟明镜儿似的。他看上了韩咏华,当天就写了一封信送过去。

韩咏华一看信写的还不错,心里有了盘算,交给父亲过目。韩父一看,信件字字珠玑,此人必成大器,当即拍板同意了这段婚事。

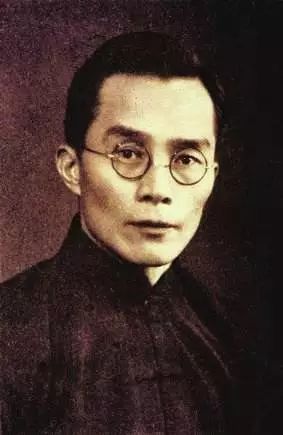

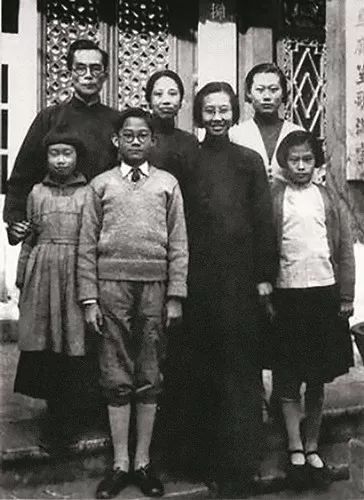

▲1939年,梅贻琦全家在昆明东寺街住所合影。

后排左起2人为:梅贻琦、韩咏华

韩咏华的同学听说了这事,跑过来劝她:“梅贻琦这人我认识,不爱说话,能给你憋死。你可一定要想好了再嫁,千万别冲动。”

但韩咏华早已看中了梅贻琦的人品和才华,斩钉截铁地说:“他爱说多少算多少,反正我是豁出去了。”

梅贻琦少言寡语,但他不是不会说,而是为人低调,沉默是金。他心里有一杆秤,对万事看得通透,知道什么该说,什么不该说。

梅贻琦表示:“为政不在多言,顾力行何如耳。”

行胜于言,这就是“寡言君子”梅贻琦的人生智慧。

/ 02 /

大将风范

抗日战争爆发初期,数千名学生开展了“一二·九运动”,游行示威,要求停止内战,一致对外。

政府当局派了数千名军警冲进清华大学抓人,清华校方紧急召开会议,商量对策。

众人你一言我一语,唯独梅贻琦一言不发。冯友兰急了,结巴着问道:“校长你——你你看怎么样?”叶公超也急了:“校长,您好歹发表下意见啊!”

静默半晌,梅贻琦才慢条斯理地说:“要阻止他们是不可能的,能做的是如何减少损失。”

警察们抓了约20名学生才撤退,其余学生怀疑军警特工手里的名单是校方提供的,对相关负责人进行围堵。

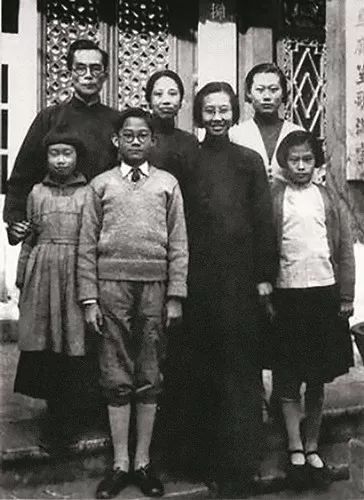

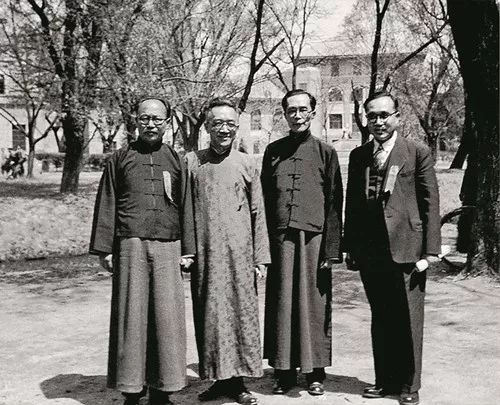

▲1932年,梅氏五兄弟合影摄于旗守卫10号

(左起:梅贻宝、梅贻璠、梅贻琦、梅贻琳、梅贻瑞)

梅贻琦沉着脸站出来发言:“你们要找,就来找我!青年人做事要学会判断,不能盲从。徒凭血气之勇,是不能担当大任的。你看看,你们领头人不听话,警察都追到学校里来了,人家逼着我要名单,我能不给吗?”

顿了顿,梅贻琦继续道:“我只好很抱歉地给了他一份去年的名单,告诉他们可能名字和住处是不太准确的,让他们自己去找人吧。”

话毕,全校师生都被校长的魅力深深折服了。后来,梅贻琦出面将被捕学生一一保释,对于学生,他始终爱护如一。

梅贻琦身上充满大将风范,面对变动,他沉稳,大气,严厉而不失幽默。正是这样的梅贻琦,才无愧学生们的爱戴。

/ 03 /

幽默先生

梅贻琦沉默寡言,看上去严厉无比,但他骨子里却十分幽默风趣。

在那个动乱的年代,各大学的学生们受激进思想影响,经常闹学潮,弹劾教授、驱逐校长,都是常见的事。

但自从梅贻琦当清华校长以来,从来没人敢对他不满,他在校长的椅子上一坐,就没有再下来。

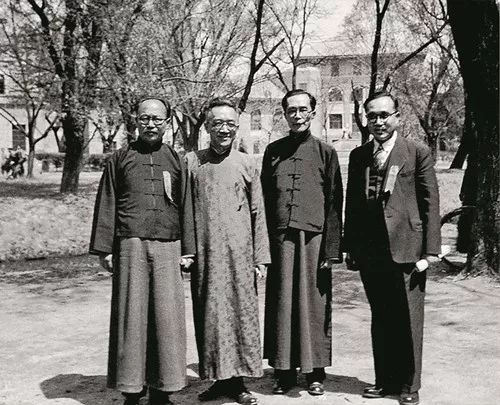

▲1947年清华大学校庆,四校的领导合影。

左起分别为:查良钊、胡适、梅贻琦、黄子坚

别人问他原因,他调笑着回答:

“校长的任务就是给教授搬搬椅子,端端茶水的。大家倒这个,倒那个,但到底没有人愿意倒梅(霉)啊。”

这风趣的回答令人忍俊不禁,也恰恰反映了梅贻琦的低调和谦虚。他能在校长的位子上坐一辈子,自然离不开其独特的人格魅力,以及为人处事的刚正不阿。

但他从不骄傲,甚至还会自黑,这样的梅贻琦,怎么能让人不爱?

/ 04 /

大公无私

盛传梅贻琦当校长时,清华有三难:进校门难、读学分难、出校门难。任何一门课,哪怕你考了59.99分,也得重读。绝对公平公正公开,谁都别想走后门。

有一年,云南省政府主席龙云的女儿龙国璧报考西南联大(北大、清华、南开搬于昆明所建),结果因为差几分而名落孙山。

龙云身居高位,又对西南联大帮助颇多,就派秘书去找梅校长,让他开个后门,对女儿破格录取。

结果秘书出去没一会儿就回来了。龙云不解地问:“这么快就办好了?”

秘书答:“我还没去呢。”

龙云刚要发火,秘书接着说:“我刚才出去,听说梅校长的女儿今年也报了西南联大,也差几分,没被录取。”

龙云笑道:“罢了罢了,早就听说梅校长一向公正廉明,咱们就不去打扰他啦。”

梅贻琦大公无私,对内对外都有一个固定的标尺和底线,不会因为任何“人情关系”而打破。正因如此,才能将清华大学的水准始终保持在世界一流的高度。

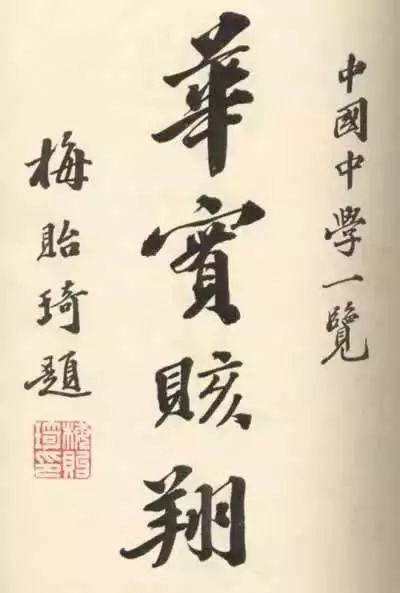

▲梅贻琦先生题字

/ 05 /

海量校长

梅贻琦是谦谦君子,大家风范,就连喝醉酒都能保持仪态。

他酒量极大,有人说:“在清华全校师生员工中,梅先生的酒量可称第一。……梅先生最受人敬爱的时候,是吃酒的时候,他从来没有拒绝过任何敬酒人的好意。他干杯时那种似苦又似喜的面上表情,看到过的人,终身不会忘记。”

1947年4月,清华大学在北京复校后,举行了一场盛大的宴会。教授们纷纷向梅校长敬意,梅贻琦来者不拒,足足喝了有四十多杯,醉意俨然,却毫不失态。

李济说:“我见他(梅贻琦)喝醉过,但没见他闹过酒。这一点在我所见过的当代人中,只有梅月涵(梅贻琦)先生与蔡孑民(蔡元培)先生才有这种‘不及乱’的记录。”

梅贻琦是中国教育史上唯一能与蔡元培齐名的人,二人内外兼修,纵然在喝醉酒这种极度放松的状态下,仍能绷紧心中的尺度之绳,保持大家的风范和仪态,令人不得不敬佩。

/ 06 /

两次迟到

梅贻琦以身作则,以极高的标准要求自己,多年教育生涯,仅有两次迟到。

第一次在1941年7月,梅贻琦在成都公干,因政府要在西南联大召开教育会议,择日返回昆明。

可没想到,梅贻琦本来定好了机票,却在临走的前三天得到了乘邮政车的机会。为了给国家省下几百块钱,梅贻琦毫不犹豫地退掉了机票。谁知路上车坏了,他怕赶不及,只好连日连夜转车,搞得十分狼狈。

第二次在1939年,梅贻琦要给毕业生上“最后一课”,却迟到了20分钟。

气喘吁吁跑来后,梅贻琦解释说,刚才去帮他内人的糕点摊守摊了。见内人迟迟不归,梅贻琦只好丢下摊位跑来上课。

梅贻琦笑着说:“不过今天点心卖得特好,有钱挣啊!”

话毕,学生们默默擦起了眼泪。大家都知道梅贻琦清正廉洁,刚出任清华大学校长时,就破了以前的规矩。

▲梅贻琦校长安息的“梅园”(于右任先生题字)

原来的校长福利很多:免交电话费、免费米面供应、冬天免费拉两吨煤……

可梅贻琦二话不说全取消了,苦了自己的日子,妻子不得不做糕点补贴家用。梅贻琦则会在空闲时帮着卖货,没有一点架子。

梅贻琦把学校当成自己的家,他说:“既然是自己家,当然得精打细算。”

他清正廉洁,一心为公。这样正直的人格,无论在哪个时代,都必将熠熠闪烁,光芒万丈。

清华的校训“自强不息,厚德载物”就出自梅贻琦之手。

梅贻琦从未自称过大师,却培养了一代又一代的大师。

在校时,或许会有学生抱怨他严厉,不近人情,但离校后,每个学生都只会记得他的好。

这就是他的人格魅力,刚直不阿,公正廉明,沉默寡言,无私奉献。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) |

Powered by Discuz! X2 |