徐善曾,徐志摩嫡孙,1946年生于上海,六岁时移民美国。他曾先后就读于密歇根大学电子工程本科专业及耶鲁大学应用物理学专业,获博士学位;也曾任数家科技公司高管,现退休寓居南加州家中。

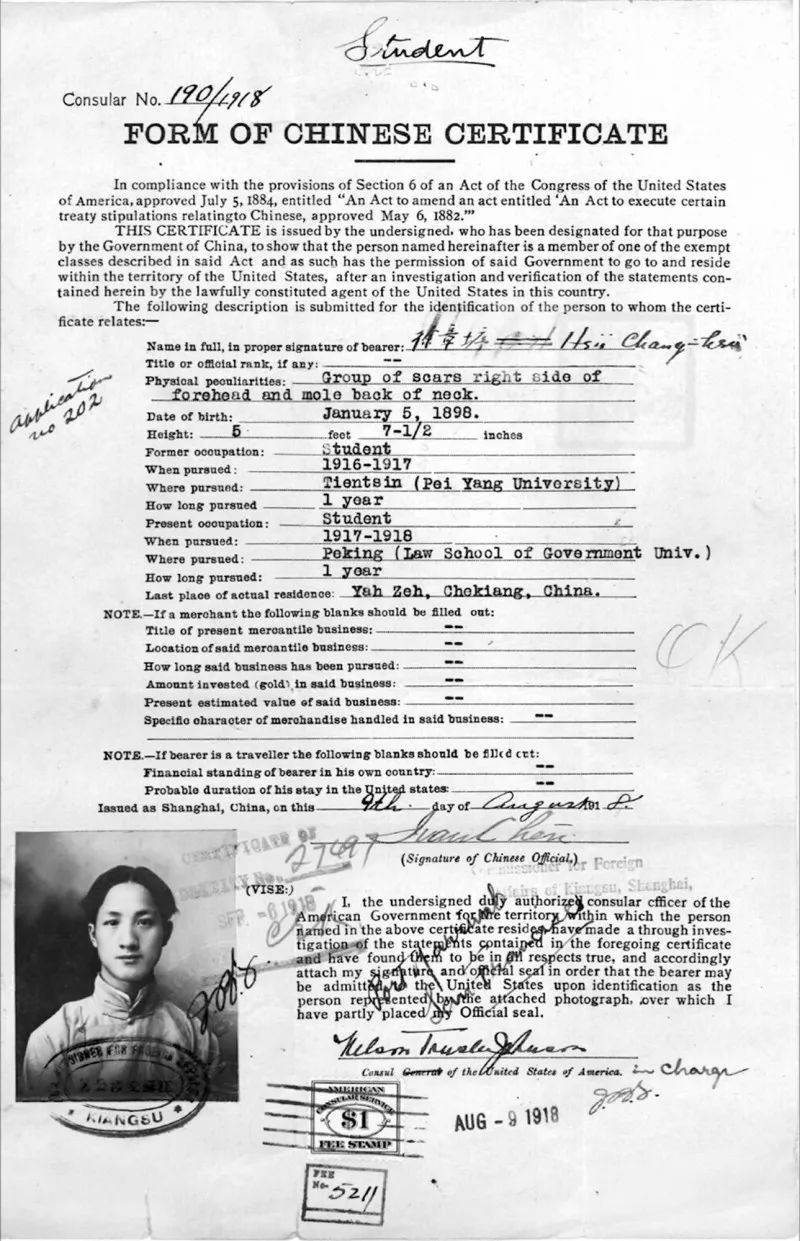

1931 年 11 月 19 日,徐志摩搭飞机从上海回北京,途经济南时遇难。当时,他与张幼仪的儿子徐积锴只有 13 岁。因为徐志摩在儿子出生 5 个月后即赴美留学,而后他与家庭一直十分疏离,徐积锴对父亲的印象极为浅淡。18 岁,到了该娶亲的年纪,徐积锴让母亲张幼仪从周围圈子里给他物色一个最美的姑娘,从而结识了美丽大方的张粹文。

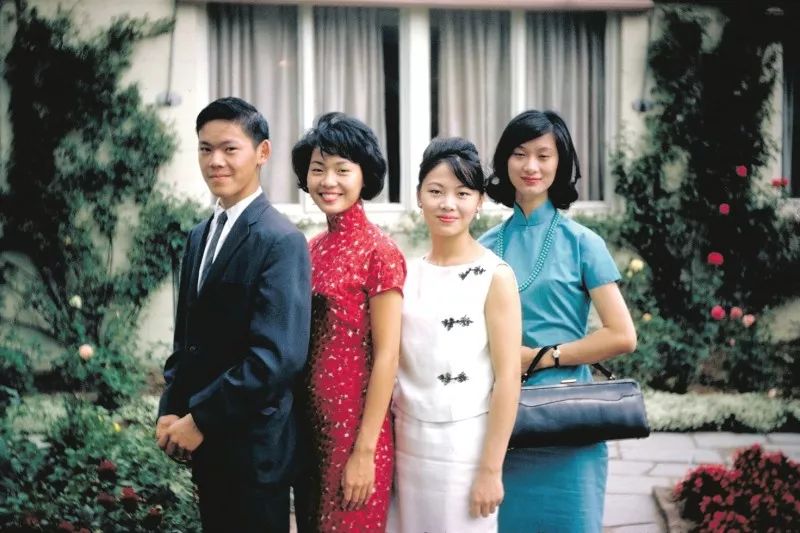

1938 年,他们结婚,婚后育有四个子女,徐善曾是最小的一个,也是唯一的儿子。

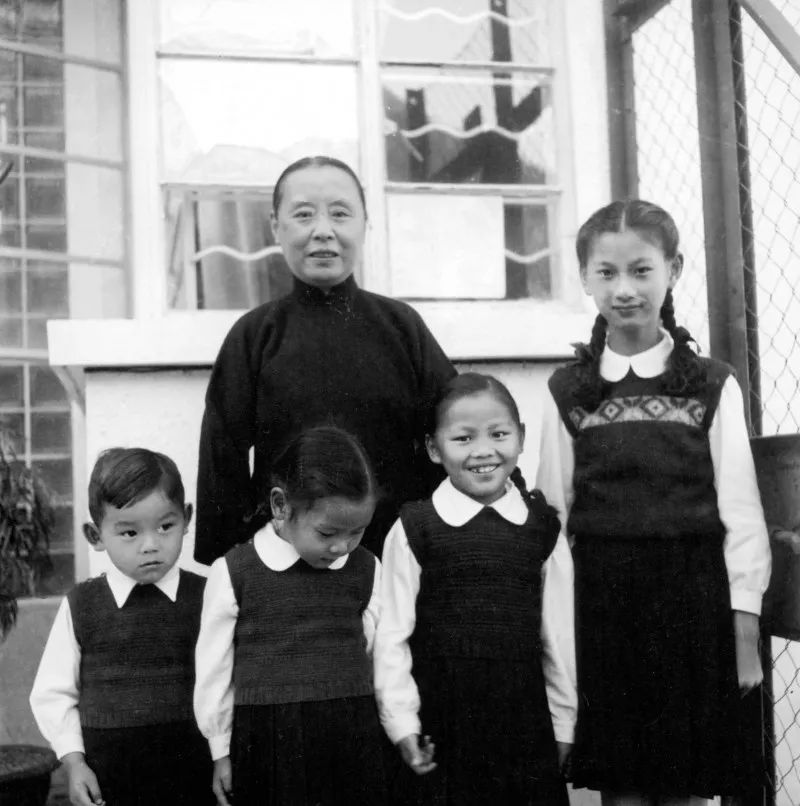

1941 年,徐积锴毕业于交通大学的土木工程专业,张幼仪认为他应该向徐志摩看齐,继续出国深造。六年后,他与妻子一起赴美留学。徐善曾与三个姐姐被留下跟着祖母生活,1940 年末,政治动荡,他们远走香港。

1952 年,徐善曾 6 岁时,姐弟四人踏上了赴美的轮船,张幼仪则一个人留下。徐善曾说,当时张幼仪感到自己终于可以开始新生活了,之后,她和一位从来自日本的华人医生结了婚。

徐志摩的孙辈在美国的生活与他全然不同。他们不像祖父那样家境富裕,可以尽情地追求艺术创作,无衣食之虞。父亲徐积锴身为工程师,挣得不多,为了经营一个六口之家,通常要打两份工。而母亲张粹文,为照顾孩子,从服装设计师变成了家庭主妇,但平时还要兼职做裁缝,补贴家用。

作为移民,要想谋生活,必须务实,孩子们上学大多选择了理工和财经等专业。徐善曾本科就读密歇根大学电子工程专业,后于耶鲁大学应用物理专业获得了博士学位,毕业后在数家科技公司出任过高管。大姐徐稘在航空公司从事编程工作,二姐徐放是室内设计师,三姐徐行从事教育事业,无一继承祖父的衣钵。

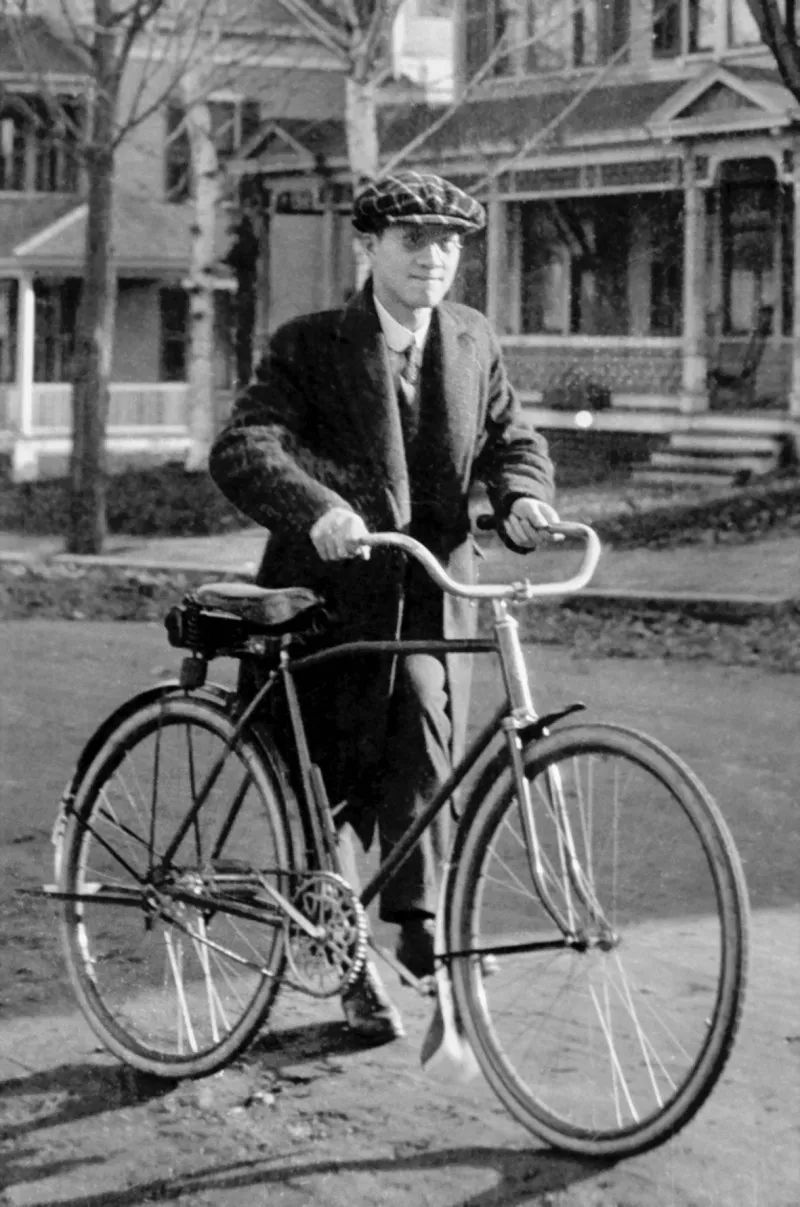

小时候,对于祖父,徐善曾所知甚少。只记得,家里客厅墙壁上悬挂着祖父相框照片一幅,出入必能看见。照片摄于20 世纪 20 年代,徐志摩一袭立领长衫,一副圆框眼镜,与徐善曾平日穿的 T 恤、牛仔裤截然不同。那时,他每天放学后要为邻居送报纸,才从别人口中听闻祖父的盛名,而他们与他不可同日耳语,徐善曾觉得非常惊讶。

尽管父母也告诉他,徐志摩是一位优秀的诗人,但他无法衡量“优秀”到哪种程度,“是千分之一?十分之一?” 由于徐善曾一点中文都不懂,也不能通过自己的阅读而找到答案。上高中时,在好奇心驱使下,他去纽约公共图书馆和哥伦比亚大学东亚图书馆,查找有关祖父的文献,但完全找不到英文文献。对于徐志摩的了解,只能暂且搁置。

直到徐善曾上了大学。一次,一位教授来做讲座,内容是诗人徐志摩与哈代的交游往来。朋友见徐善曾与徐志摩姓氏相同,便递给他一张海报,笑问:“他是你的亲戚吧?”虽是开玩笑,但这再次激发了他对祖父的兴趣。

此后,徐善曾不断搜集并阅读关于徐志摩的资料。尤其近些年,他走访了三大洲八个国家,去探寻他的足迹,与他生前好友及后人、与对徐志摩有研究的学者见面,从中受益匪浅。

最让他难忘的有三个地方。一个是在英国,当他在剑桥时,他坐在康河边,感受祖父的心境。他还去了索斯顿,找到了早年徐志摩与张幼仪曾住过的公寓,就在那里,徐志摩抛下了怀有身孕的张幼仪。

第二个是在日本,他第一次看到了有祖父家人眼中的徐志摩的录像片段,之前他从未见到过动态的徐志摩,虽然视频很短,徐志摩只是从人群中穿过,但带给他的感觉非常特别。

第三个是在山东济南,于徐志摩飞机失事的故地凭吊时,想到毁灭的一瞬间,徐善曾伤感斗生。

数年间的探寻,徐善曾对祖父的人生与成就有了更深刻的理解。他将自己的成果写就《志在摩登——我的祖父徐志摩》一书,试图细致完整地刻画出他心中的祖父形象—— 一个努力以自己的方式改变中国文学和社会进程的诗人。徐善曾保持着一种客观中立,在书中,他不称其祖父,而称其名。对于祖父的失误选择,如“抛弃妻子”,他也秉持着审慎的态度,即放在彼时彼刻的处境下去看待他。在他眼里,徐志摩是一位热情洋溢、性格多面、思想矛盾的诗人,和那个时代一样复杂。

A: 徐善曾

Q 你小时候,父亲是否有从儿子的角度向你谈起你的祖父?

A 我父亲并没有觉得他与徐志摩非常亲密。他一定认为徐志摩是一个“不在场”的父亲。话虽如此,我曾见过一些人,他们年幼时与徐志摩有过接触,对他的评价都很高,说徐志摩很喜欢和他们玩耍。他们告诉过我徐志摩让他们感到很亲密,我听到这些时,联想到我父亲和他的关系,感到非常奇怪。我想说的是,其实徐志摩确实很喜欢孩子。

Q 祖母张幼仪是怎样和你们说祖父徐志摩的?

A 当她年纪非常大的时候,她表达出一种对徐志摩的原谅。换句话说,她意识到,徐志摩当初所做的并不一定正确,但是张幼仪是一个思维深邃、非常有韧力,又很务实的女人。她意识到,也许对于一个艺术家或者诗人而言,你必须接受徐志摩对于处理情感关系的一系列行为。

Q 和你祖母一起生活时,她让你印象深刻的是什么?

A 她是一个非常聪明、非常成功的职业女性。另外,她也是一个非常慷慨,特别乐于理解和帮助别人的人。

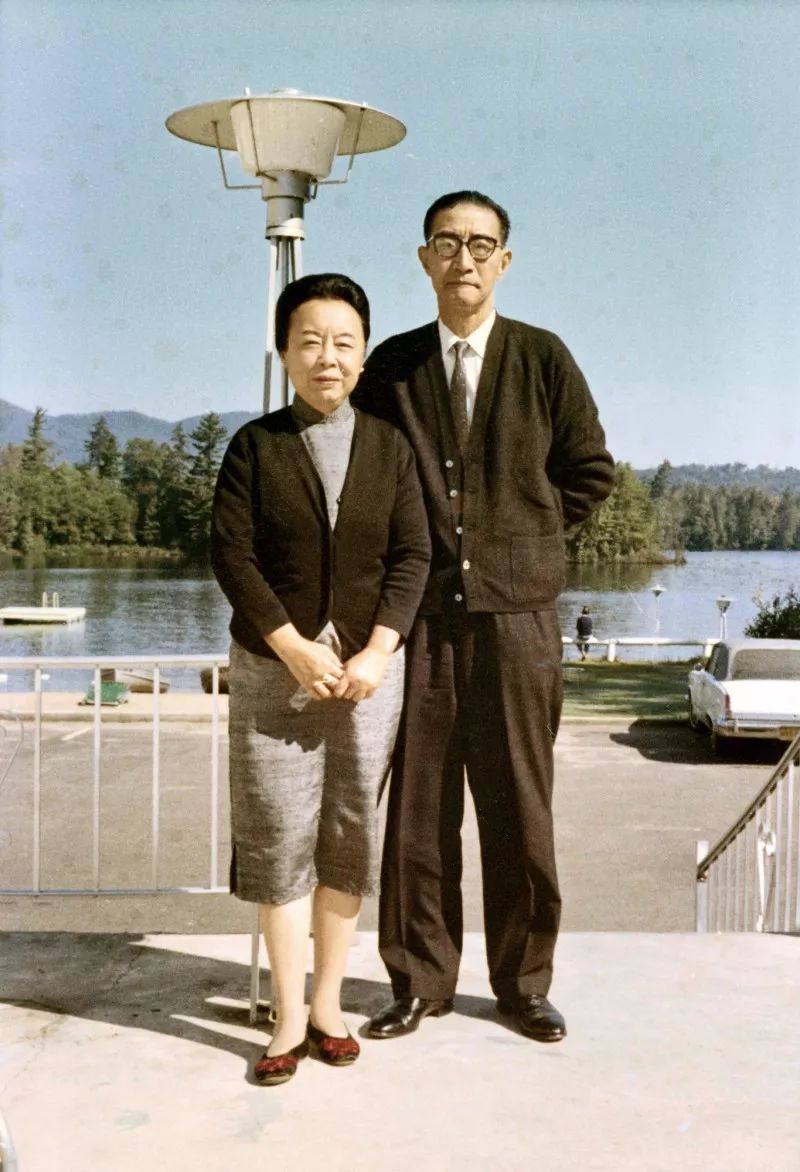

她的人生主要有两个阶段。第一阶段是1952年之前,她一直在养育子女。后来,我们的父母在纽约读书,她抚养着四个孙辈。1952年,我们开始与父母生活在一起。张幼仪顿时变为自己一人。她那时和我们说,她需要做些什么,重新开始自己的人生,于是她结婚了。她与一个从日本来的中国医生结婚,那位医生有四个孩子。突然间,她从照顾四个年幼的孩子到拥有四个已经成人的孩子,这对她的挑战也非常大。

最近,我和一个她第二段婚姻中的继女有过交谈。她说,张幼仪在去东京的火车上,看到车厢里一个日本女子在哭泣,她就径直走上去安慰她。这件事让我们看出两点。首先,是她对别人的同情心。其次,她可以用日文与别人交谈。尤其在1952年, 能在陌生的国家用他们的语言安慰一个完全陌生的人,这让人非常佩服。这件事在香港广为人知。另外,她商业上的成功也非常出名。她曾是上海女子商业银行的副行长,并开办过一家服装公司,是非常出色的投资人。她也热心于慈善,她捐助了一些学校,在香港时,还资助了一些孩子。

Q 你怎么看在徐志摩与张幼仪离婚后,她依旧很帮助她,比如经常接济他,给他定制服装领带?

A 她可能更多是受到儒家观念的影响。尤其是妻子对丈夫的服从和责任。即使张幼仪已不是徐志摩的妻子,当他罹难时,还是她帮忙安排了葬礼。之后张幼仪再婚时,她还不得不和她的两个兄弟、她的儿子商量并获得同意。这在今天看来非常奇怪。

Q 徐志摩人生中的哪一点给你最大触动?

A 一点是他对新思想观念的追求,换句话说,他变得更摩登了。另外一点是他勇于面对他不熟悉的领域和问题。徐志摩在读完爱因斯坦关于相对论的一本书后,写了一篇非常长的文章,向中国读者科普。那不是一篇专业性强的文章,但是对非专业读者解释高度专业性的知识其实非常困难。另外他为人所知的是,他曾写过艺术在中国历史上的作用。尽管是诗人,他对艺术领域也非常了解。他是一个非常严肃认真努力的人。

Q 你强调了徐志摩投身于社会和文化的现代化转型,即志在摩登,但在上世纪初有很多年轻人都志于此,徐志摩有哪些特别的呢?

A 最为人所知的就是他的婚姻和恋爱关系(他和张幼仪的离婚是中国历史上第一宗现代离婚案,他反抗包办婚姻,推动婚姻自由),此外,他对艺术和文化的理解也曾非常有名。他的政治观点更不为人所知。其实他更多地保持着“非政治性”。当时,他对国共两党的路线没有明确的好恶。但是我不认为他赞同独裁政治。他更喜欢议会式的体制。他是一个知名的保守主义者,但是他很容易在不同派别中间转换位置。其他诗人可能往往比他有更强烈和明确的政治立场。另外,他作为一个女性主义者的立场也往往不为人所熟知。他曾特别尊重并且帮助推广一些女性主义作者,例如凯瑟琳·曼斯菲尔德、弗吉尼亚·伍尔夫。另外他还帮助过冰心、林徽因等。在那时,帮助女性提升在社会上的地位并不是一件特别受人欢迎的事情。

Q 你说徐志摩在做决定时出现一些错误,比如?

A 他第一个重大错误是离开我祖母的方式(在张幼仪怀上第二个儿子时,徐志摩离家出走,之后提出离婚),这非常明显。但是我们不能按照今天的标准来评价他。以1920年代中国的社会文化环境来看,人们会怎样评判徐志摩呢?你看看当时一些著名人物,很多都与许多女人有染,有些人拥有三妻四妾,今天看来这些事情完全不能相信。所以我们很难说跟那些人相比,徐志摩做得到底有多么过分?

Q 徐志摩和很多大人物都有交往,而且他们都很喜欢他,比如梁启超、罗素、泰戈尔,他也很招女性的喜欢,你觉得为什么呢?

A 也许是他非常“暖人”,人们愿意和他打交道。我不知道这是什么魔法。但是我发现很多时候人们需要他,就像他有什么特殊的吸引力一样,把人吸引到他周围。我和其他人也讨论过这一点。给你讲一个例子。他曾经坐过一个跨越西伯利亚的火车,从北京去欧洲。在火车上,他与托尔斯泰的女儿建立了联系。我当时就想,一个中国男人,在俄国期间,如何能够和一个俄国著名作家的女儿取得联络。

Q 在你完成对祖父的研究之后,有哪些新发现?

A 从今天看徐志摩,你会发现他是一个拥有着非凡思想特质的人,他比很多人想象中要复杂很多。他勇于尝试很多被认为是不正常的事情。如果他相信什么,他就会直接去做,有些人只想不做。

文 | 王跃

编辑 | 余歌(实习)

人物摄影 | 解飞

资料提供| 中信出版集团

图片编辑 | 刘艺琳| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |