1961年4月,周总理在百忙中来看当时正在上演的《名优之死》和《潘金莲》。

第一次看过戏之后,周总理一反常态,既没有上舞台看望演员,也没有发表意见,只是表示“我还要再看一次,有些问题需要再想一想”,便告辞了。

过了两天,周总理、邓颖超又来看戏,并且邀请了田汉、欧阳予倩、齐燕铭、阳翰笙和谭富英、马连良、裘盛戎、筱白玉霜诸位戏曲界的朋友。看完戏以后,他把大家留下来,与剧院的领导、导演、演员们在首都剧场的小休息室里进行了座谈,直至深夜。

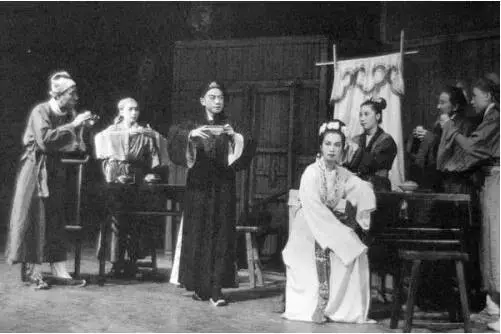

1961年4月,北京人艺话剧《潘金莲》

会上,周总理开门见山:“《名优之死》是个好戏,可惜就是短了些。谈谈《潘金莲》这个戏吧!狄辛、田冲、方琯德,你们先谈谈对这个戏是怎么认识的。”

方琯德想了想说:“第一,张大户迫害潘金莲的行为,台上没有表现,观众对这一点没有印象,所以很难引起同情。本想把张大户的欺压再强调一下,可是具体做起来有困难。第二,潘金莲把武大杀死这一点很难解释,为了自己解放杀死丈夫,这总不是好事,很难让观众同情。在这两点上不宜给潘金莲翻案。”

周总理点点头:“狄辛,你在台上不是反抗得挺激烈吗?说说你的想法。田冲,你这个英雄人物有什么看法?”显然,他是在努力动员当事人先发表意见。

田冲开了腔:“剧本是在30多年前写的,当时作者是企图表现妇女反对封建压迫的思想,可今天再看这个戏,觉得有不足之处,若能做些修改,是否会更好?”

狄辛也开了腔:“潘金莲的所作所为是对当时社会制度的反击,只是没有选择到正确的道路,杀死一个无辜者而求得个人的解放是不对的。剧院同志对这个问题有争论。”

周总理始终注意听着,没有表示任何态度。最后,他又转向了剧院的总导演焦菊隐:“焦先生,你谈谈对这个戏的看法。”

焦菊隐一边吸着香烟一边说:“没有什么新的看法,这个戏究竟该肯定谁?是武松还是潘金莲?始终没找到答案。方才同志们谈到的种种矛盾是存在的。现在看起来,这两个人物都不令人同情。”

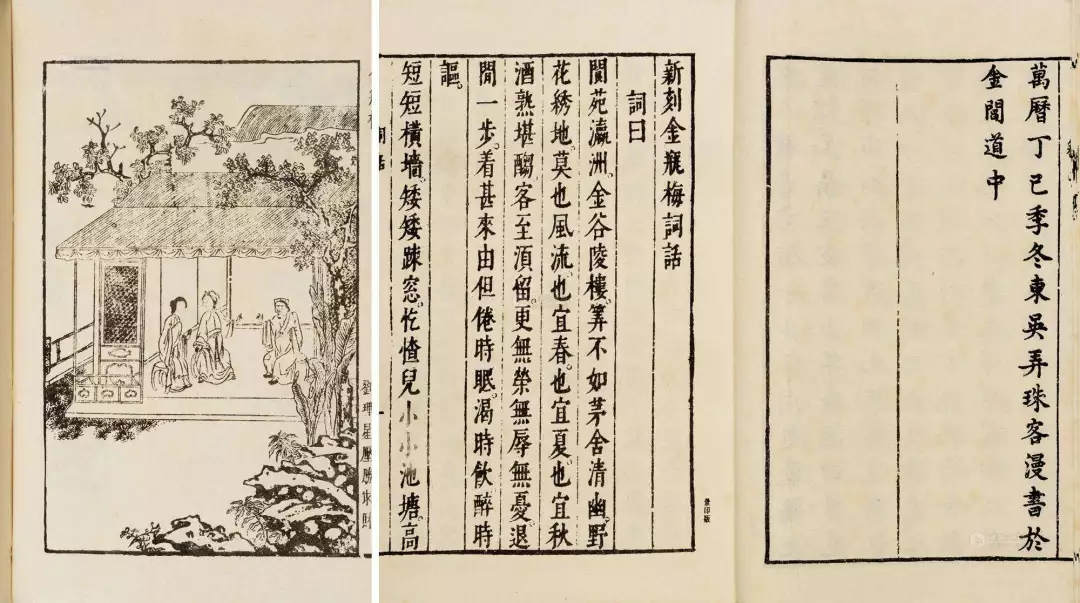

欧阳予倩推了推眼镜:“我写《潘金莲》是在1925年,当时看到许多妇女受压迫,于是想写一个戏借以揭露当时的黑暗。因为我自己是唱花旦的,这才写了潘金莲,我自己就演这个角色。周信芳演武松。当时是一边演一边想台词。在排练和演出过程中,我都是同情潘金莲的。周信芳演武松,又另有他的想法。他同情武松,把武松处理为英雄人物,结果是我们两个人各演自己的戏,一出戏里却各有千秋,根本没有想到主题思想的问题。”

周总理扬着脸问:“你对武松是怎样理解的?”

欧阳予倩挥了一下手,“我认为武松是个封建英雄”。

周总理停了一下,摇着头说:“武松是个封建英雄,我不能同意你的看法。”

欧阳予倩继续解释:“那时候演戏不像我们今天,不讲究主题思想,连台词都是一边演一边不断丰富补充的。……当时写这个戏,也只是想借题描绘一下,妇女在不合理的婚姻制度和封建道德的束缚下,以及在有钱有势男人的压迫蹂躏下所造成的种种悲剧,并没有替潘金莲翻案的意思。”

欧阳老谈到当时写这个戏以及演出这个戏的思想活动,我是完全理解那种心情的。可是这个戏在今天重新上演,就要考虑到对一些青年人的影响问题。这个戏告诫青年一代什么呢?让他们怎样通过这个戏学习“百花齐放,百家争鸣”的方针呢?这个戏又怎么做到“古为今用”的呢?联系这些问题来考虑,我们就必须把今天戏里发现的矛盾很好地解决,是不是通过别的故事来表达反封建的思想更好一些,或者重新选另一个典型人物来写。总之,我们要用今天的眼光来衡量历史人物和历史故事。欧阳老写这个戏的时候,思想中有“要反抗黑暗的社会制度”这条红线,这是很可贵的,是好的。然而由于当时也有唯美主义思想的影响,必然导致这个戏还有不足之处,这正是今天需要批判、加工的地方。否则,就会在青年一代中造成极不好的影响。

周总理诚挚而又温和地对欧阳予倩说:你方才谈到的写作动机,我是完全理解的。当时的思想状态是合乎那个时代气氛的。作为我这个后来者,见到剧中存在的问题,觉得还是应该向你提出来的。今天你谈的很诚恳,我非常钦佩。

不久,北京市文联组织了《潘金莲》的演出,并准备请导演、演员和其他人写批评的文章。这件事传到欧阳予倩那里,造成了一些紧张。周总理知道以后,立即指示把这种活动全部停止下来,并派秘书将他的意见登门转告欧阳予倩,“一不要做检讨,二不许见报批评,三不要再开会。这件事到此结束了”。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |