中央美术学院美术馆藏精品大系

一

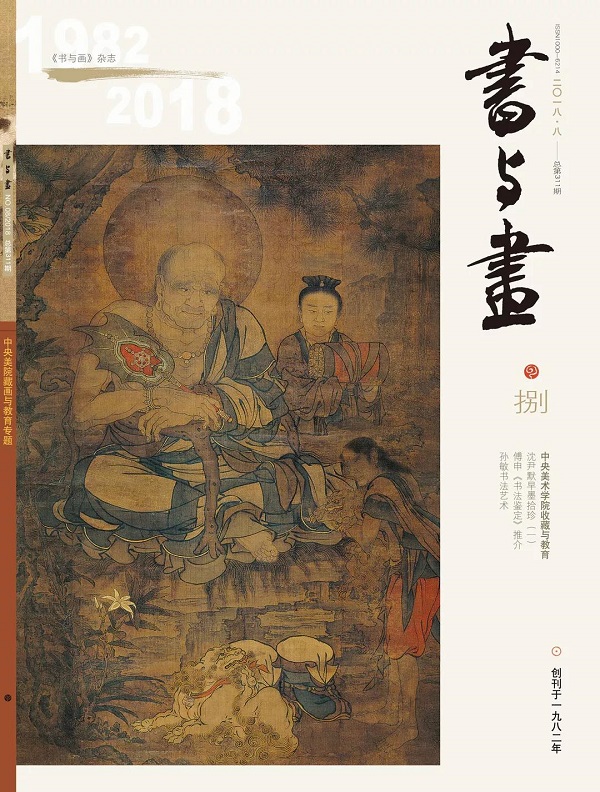

(明)吴彬洗象图

在道教题材的绘画中,托名元代任仁发的《二仙浮海图》轴、明郑文林《二老图》轴和《女仙图》轴,以及清傅涛《崆峒问道图》轴等,都体现了道教得道成仙的追求。《二仙浮海图》的画法风格,一如明代浙派前期。图中两个仙人,其一像吕洞宾,另一待考。活动于嘉靖年间的福建人郑文林是浙派后期画家,自号颠仙。他所画的《二老图》轴,气宇轩昂,或为修道之人,画法颇为放纵,有较强动感。他的《女仙图》轴,笔墨更加狂放顿挫,所画题材大约是麻姑献寿。傅涛的《崆峒问道图》轴,描写黄帝登崆峒山问道于道教“十二金仙”之首广成子。傅氏是明末清初杭州人,画法严谨劲健,体现了始于戴进的浙派余绪。清代后期女画家袁镜蓉,据画上张度题,系袁枚孙女,她的《女仙图》系较为罕见的闺秀画家画女仙,画中女仙乘鹿车,她与女侍二人皆作采药毛女打扮,为道教题材。但是女仙形态娇弱,与当时的仕女画并无二致,唯纤秀的用笔更体现出女画家的特色。曹星原还指出作品中的人物略似乾隆中叶苏州木版美女画,纤弱气质又迎合男性审美趣味。车以古藤制成,车顶满覆四季繁花,显然又是对明清流行的文人赏藤、赏花趣味的呼应。总之,这幅《女仙图》不但已经完全世俗化,而且可以放在性别权力、雅俗碰撞的背景下,解读出多重意味。

(明)郑文林二老图

道教作为本土宗教,与古代的神仙方术和鬼神崇拜都有联系,也接纳了民间信仰的神祇。清代道教绘画的创作,不少与民间的理想愿望结合起来,甚至成为一种节令画,这在我院收藏中也有反映。清华嵒、郑岱、尚云臣各有《三星图》轴,都表现福、禄、寿三星,“三星”起源于中国远古对星辰的自然崇拜,画三星则寓意吉祥幸福。华嵒(1682—1756)一幅庚午(1750)冬日作于杭州解弢馆,空间关系复杂,画风精细谨密,接近清初杭州王树穀来自陈洪绶的人物画风。郑岱是杭州人,与华嵒有交往,此图创作时间比华嵒《三星图》更早十年,题材相同,画法则吸收了杭州延续的浙派传统;尚云臣的《三星图》,广泛吸收了陈洪绶、王树穀和华嵒画风。其人不可考,很可能也是清中期杭州的职业画家。

(清)闵贞钟馗图

道教与民神在画中的结合,又与民间的生活风俗密切联系在一起,除去端午挂钟馗之外,祝寿、夺魁,是最常用的场合,最能满足彼时受画者的心理需要。南京人周璕(1649—1729)是清代前期一位独特的画家,据记载, 他文武双全,81岁时因参与反清活动而死。他的《麻姑进酒图》,人物造型、衣纹画法和本院所藏清人佚名《王可像》近似,而《王可像》据陈洪绶《水浒叶子·黑旋风李逵》改画。周璕还有不少其他人物画也是类似《麻姑进酒图》的风格,有可能都是从陈洪绶的某些作品中获得灵感。《麻姑进酒图》中的部分衣饰和葫芦,用渲染表达明暗效果,似乎也受到西方绘画影响。晚清任熊《瑶池仙寿图》六条屏,画在细绢上,表现云霞缭绕中的仙境与仙人,华丽而不失妍雅。任颐也有《群仙祝寿图》十二条屏(上海市美术家协会藏),画在金笺上。二者相比,任熊这套六条屏,与任颐的十二屏相似,虽然整体气势和构图变化与装饰意匠不如后者,但在任熊的作品中亦堪称力作。

(清)任熊瑶池祝寿图(三条屏)

魁星是中国古代神话中主管文章兴衰之神,也成为道教中主管文运之神。任颐《魁星图》轴,虽画家之子任堇边跋称是任颐为自己而作,但从题材而论却明显适应了科举应试者“讨口彩”。画中魁星双目瞪视,身躯微躬,一半衣袂向后飘拂, 手持的斗中置有寓意“折桂”的桂花,一腿有力跨向前方,前脚掌落地,似乎处在速报喜讯奔跑之中。也有可能来自对“夔一足”的借用,以“夔”“魁”的谐音加强寓意效果。此画堪称任颐最精彩的作品之一。

(清)佚名人物

非宗教的人物画中,属于传统题材的作品,任熏《秉烛图》较有代表性。此图所画实为“苏轼归翰林院”,表现仕途得志、君臣际遇之乐。以之与明代张路的《苏轼归翰林院图》(美国景元斋旧藏)相比,关键性的道具, 张路所画为一对金莲提灯,而任熏所画为一对高擎的金莲烛。《宋史·苏轼传》记:“轼尝锁宿禁中,召入对便殿,宣仁后问……已而命坐赐茶,彻(撤)御前金莲烛送归院。”显然,金莲烛更符合文献原貌。任熏此图所画苏轼便服装扮,姿态恭谨,也比张路画中高巾宽袍、意气飞扬的苏轼,更符合“锁宿禁中”漏夜召对的场合。同样传统题材的作品,还有明代张路款《桃源问津图》轴,也可释为《渔樵耕读图》轴,旨在表现文人自食其力、隐居山林或乡野的理想生活。张路的《牧放图》,继承了宋画的题材与趣味,也未尝不是文人欣赏的生活情趣。同类题材的作品,还有清代金廷标《风雨等舟图》轴。

(清)冷枚蕉荫读书图

在仕女画中,托名仇英的《百美图》卷,造型壮实, 尚属明人作品,且从内容、场景和画风上看,与仇英《汉宫春晓图》存在联系,可供进一步研究。清代《蕉荫读书图》,诗堂上近代收藏家张效彬题为冷枚之作,徐邦达先生据画上冷枚的二方印章,确认为冷枚真迹。韩周《仕女图》,明显受到冷枚风格影响,作者已不可考,但从署款辛亥考察,高居翰认为是18 世纪的画家,而且指出此图把仕女与猫蝶结合起来,有祝福耄耋之寿的含义。另一件吴友如《人物》团扇,画清代装束的女子,曾名《双女携琴图》,经邵彦研究,表现的人物很可能是晚清的女同性恋者。

(清)任熊瑶池祝寿图(三条屏)

清佚名《王可像》,据邵彦研究,系根据明末陈洪绶版画《水浒叶子》中《黑旋风李逵》一幅改画而成,人物姿态和衣纹肖似,而相貌神情则大异,《水浒叶子》实际上成了作者画像的粉本。无独有偶,中央美术学院美术馆还藏有一件清代佚名《水浒人物》卷,系将陈洪绶《水浒叶子》四十人改画成四十幅纸本册页,纸色染旧,造型和线条都略嫌松散软弱,是对《水浒叶子》印刷品的模仿, 可以看出晚明勃兴的印刷文化在清代已对卷轴画图像生产起到了反哺作用。

中央美术学院美术馆藏精品大系

二

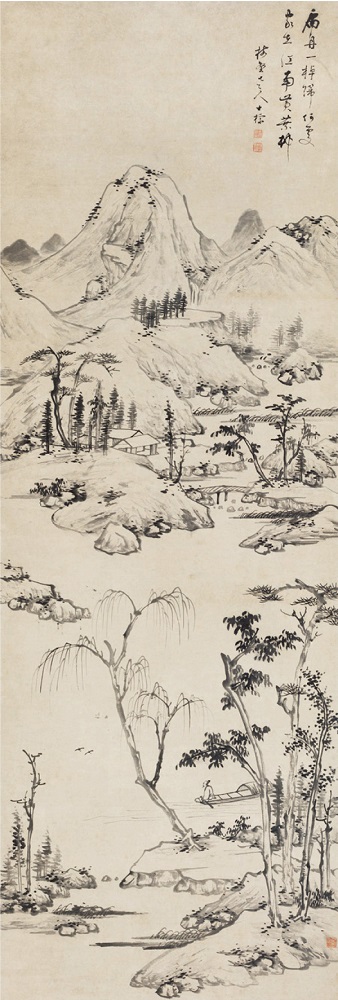

(清)查士标江过扁舟图

苏州周边地区也存在沈周影响,明末南京画家魏之璜(1568—1647)的《山水》扇面、明末清初流寓南京的浙江嘉善人(一作松江人)陈舒(1612—1682)的《幽岭九华图》轴,虽然一作米家山水,一接近黄大痴山水,其实都受到沈周演绎古人风格的影响。还有一件吴焯作于崇祯庚辰(1640)的《江村扁舟图》轴,作者虽是明末华亭(今属上海)人,风格也有接近沈周之处。尽管以上三人通常被放在清初南京画坛与金陵派一起讲述,但本集收录的几件作品则显现了沈周影响之广泛。

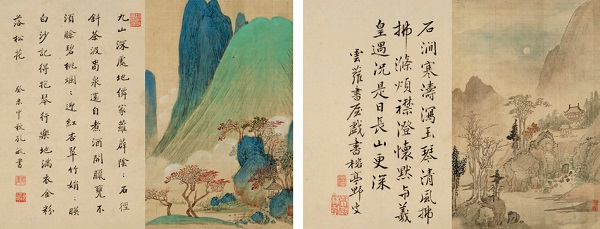

(明)张宏仿古山水册页(局部)

明末清初的浙江杭州人蓝瑛, 是一名影响很大的职业画家,过去被视为浙派殿军,其实他的山水画,虽用笔外露,但取法沈周,宗法宋元,尤致力于黄公望,后自成一家,笔力苍劲,气象雄峻,是武林派的开派画家。他的《仿黄公望山水》轴,作于45岁,可见用力于黄公望的面目。金古良,生卒里籍不详。他画的《无双谱》,为历代人杰绘像题记,在清初刊印出版, 属于版画名作。但他的卷轴画世所未见,我院所藏他的《山水》大轴,风格略显蓝瑛的影响,可能与清初武林派有关,这为考索金古良的活动地域提供了一点线索。

(清)王槩山卷晴云图

徽州新安派、黄山派的崛起,是清初另一现象。新安四家之一查士标的两件作品《山水》轴,即《群峰树色图》轴和《江过扁舟图》轴,都呈现他典型的湿笔画风,明显受到董其昌影响。而清中期江西人万上遴的《空江野树图》轴,却反映了弘仁的深重影响。宣城梅清的作品,院藏两件,其中一件《山水》轴,与写丘壑雄奇或画“黄山之影” 者不同,山水简逸,人物悠闲,清中叶的著名学者杭世骏题曰“苍秀古雅,出入倪黄之间”,属于取法元人的小品。僧一智是时代稍晚的安徽画家,活动于康熙、雍正年间的休宁人,他的《黄山峰顶图》,以较干的线条不厌其烦地画出山体的轮廓和肌理。这很可能是受清初山水版画的影响。一智虽然生活在黄山附近,熟悉自然环境,经邵彦比较研究,发现与一智此幅画风比较接近的不是《黄山图》(释雪庄绘,1676年刊于汪士鋐辑《黄山志续集》)、《黄山志定本》(扬州画家萧晨摹图,1679年刊),而是萧云从《太平山水图》(1648年刊)中的某些画幅如《隐玉山图》以及《黄山续志定本》(1700年刊)。虽然《黄山续志定本》的文本是在汪士鋐辑《黄山志续集》基础上增补而成,但二者的图像却非一套。从中可以窥知,画家能得到何种印刷品借鉴,在当时具有相当大的偶然性。这可以说是印刷品反哺卷轴画的另一个例子。

《书与画》2018年第08期

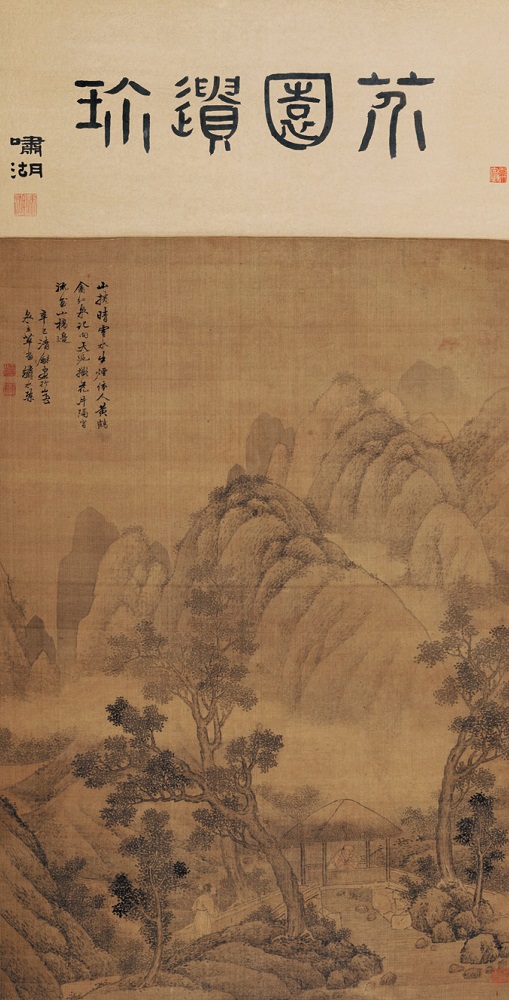

清中期的扬州山水画家袁江《仿宋人山水笔意图》十二条屏,是气势磅礴的通景屏,屏风虽经裁割重裱,品相仍堪称完美,是存世袁江作品中的顶级精品。此图笔墨沉厚,浅施石色青绿,怪石嶙峋,虽以李郭样式画出,仍令人联想到扬州园林的假山叠石传统。楼阁人物虽然精美,但非宫苑或仙山楼阁,而是文人垂钓观瀑的别业、渔家放舟谋生的茅舍,充满了世俗气息,堪称山水画与风俗画的融合。此套作品曾经徐悲鸿收藏(有藏印),并经徐氏弟子和秘书黄养辉经眼(有观赏印)、齐白石经眼(有观赏印及裱边观款),亦皆与院史密切相关。扬州画派中唯一的北方人高凤翰(1683—1749)的《秋山读书图》轴、清代后期江苏镇江京江派画家潘恭寿《仿陆叔平(陆治)林屋洞天图》轴,都反映了清代山水画坛在广为人知的名家群体(如“四王”“四僧”和地方画派[如武林派、金陵派、黄山派])之外的多样面貌。海派吴石仙的《海州全图》屏,更显现了融合中西注重光影的特点。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |