开栏的话

“上山下乡这件事,涉及面广,影响很大……这是在一定的历史条件下发生和发展起来的,很复杂,不能简单地否定和肯定……对知识青年在建设农村、边疆事业中做出的贡献和受到的锻炼,应充分肯定,对他们那种志在四方,勇于承担国家困难,艰苦创业的精神,应继续予以鼓励和宣传……”对那场肇始于上世纪50年代中期,终结于上世纪80年代初,曾长期震撼中华大地的大规模青年运动,1981年,国务院做出上述定性和评价。核心提示

早在上世纪50年代,我国第一个五年计划期间,“上山下乡”就被写进了中共中央确定的《全国农业发展纲要修正草案》,提出了“城市的中小学毕业生的青年,应积极响应国家号召,参加社会主义农业建设的伟大事业”。

到农村去初衷是解决城镇学生就业困难

1953年,是新中国成立的第四年。

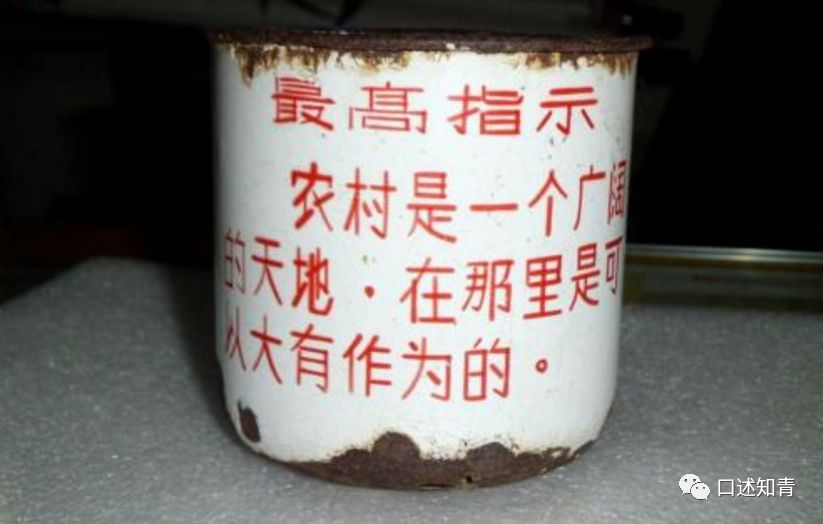

回乡援建郏县知青引来领袖著名批语

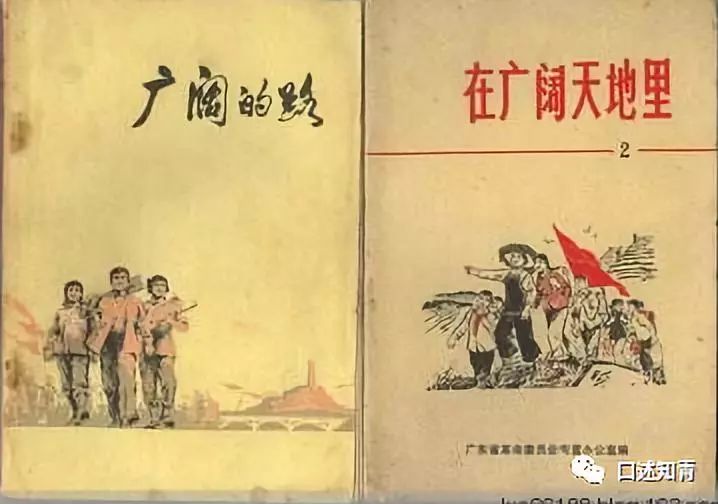

时至今日,“广阔天地,大有作为”,仍是包括广大知青在内的许多中年人挂在嘴边的一句口头禅。

起源“误会”上山下乡并非“文化大革命”产物

事实上,知青上山下乡在上世纪50年代中期的萌芽,除了当时中国城乡人才供求矛盾突出和舆论的宣传引导,一部分青年的主动请缨,也起到了关键作用。

回乡知青学校“放了长假”就此扎根农村

“从事农业是今后安排中、小学毕业生的主要方向,也是他们今后就业的主要途径。”这句话,出自《人民日报》1957年4月8日发表的有关“城镇知青上山下乡”问题的第三篇社论。来源:大河网,摘自:人民网,网络配图。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |