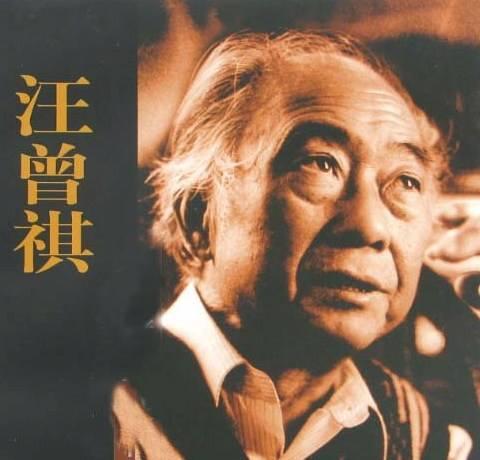

有位朋友对他如此评价:这世间可爱的老头儿很多,但可爱成汪曾祺这样的,却不常见。因为他身上有着人们失落已久的生活趣味。

对于汪曾祺的小说,就连西北小说和散文大家贾平凹都赞赏有加,认为他的小说为我们提供了很好的文学创造典范,堪称一代文学宗师。

01淡泊名利

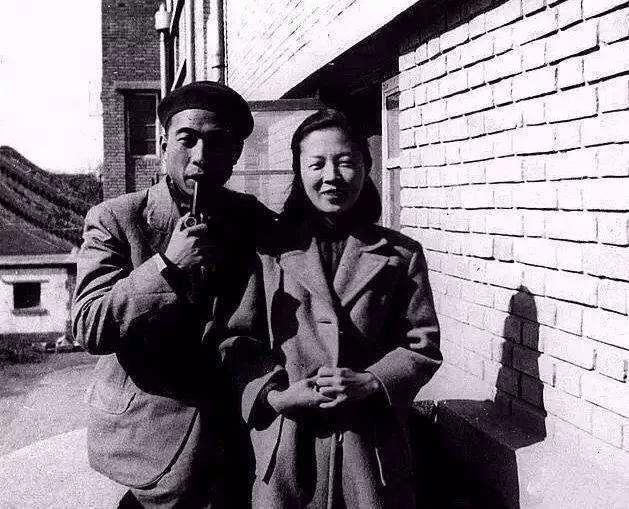

汪曾祺对名利很淡泊,他工作了几十年,都不清楚自己到底是个什么级别。1958年,他到河南出差,单位给他买了软卧,他这才知道自己已经是“高干”了。不過好景不长,不久他就成了右派,被下放到张家口劳动。回京时,再乘火车,就只有坐硬座的份儿了。后来,他的右派问题得到纠正,他也从来没向单位提出过什么要求,直到办完离休,他才知道自己原来是个局级干部。

02富有生活意趣

当初在西南联大,日本战机随时轰炸,学生老师逃跑是常有的事。

在我国文学史的发展过程中,乡土情怀是一项非常重要的内容,这体现了作者对于故乡深沉的爱以及感情,几乎每一位作家的心里都多多少少有一些故乡情结,他们笔下都出现了一些脍炙人口的关于故乡的文章,通过回忆故乡,作家们总是能够找到些许的回忆以及温暖,例如,鲁迅的《故乡》就表达了对于故乡深深的思念以及哀愁,从鲁迅到沈从文,再到汪曾祺,这些作家无一不体现了对于故乡的深厚感情,高邮是汪曾祺的故乡,其童年和青少年时期都在高邮地区度过,这是他的精神家园,因此,在汪曾祺小说中大量地出现高邮情结也就是一件再普通不过的事情了。

高邮水乡文化滋养着汪曾祺,高邮这片土地人情味浓,人性追求自由、平等。高邮独特的阴柔的水文化使得这里的民风也有着独特的一面。汪曾祺在创作中追求人生与艺术的和谐之美,这种和谐之美,在他的作品中出现的次数很多,而对高邮的乡土怀念是他作品得以长青持续的最重要元素之一。

汪曾祺的散文没有结构的苦心经营,也不追求题旨的玄奥深奇,而是平淡质朴,娓娓道来,如话家常。汪曾祺以个人化的细小琐屑的题材,使“日常生活审美化”,让真与美、恬淡与雍容回归散文,让散文走出了“千人一面,千部一腔”的局面,可谓功不可没。

他的小说则充溢着浓浓的“中国味儿”。正因为汪曾祺对传统文化的热爱,在创作上追求回到现实主义,回到民族传统中去。在语言上则强调着力运用中国味儿的语言。其小说流溢出的美质,首先在于对民族心灵和性灵的发现,以近乎虔敬的态度抒写着民族的传统美德。

结语——

1997年,香港回归了,这是中国历史的大事,而同时,中国最后一位纯粹文人、士大夫,也在这一年离我们而去,虽然他的身体不在了,但他的文字还在,他那苦中作乐、达观向上的精神还在,这样看的话,又有谁能说他不能一直活在我们的生命中呢?| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |