韩雪《信中国》读感人家书

深情演绎思念之情

“听一次哭一次,看一回哭一回!”

01

“爱情火焰在阴暗的墙缝里,

独自燃烧了半个多世纪。”

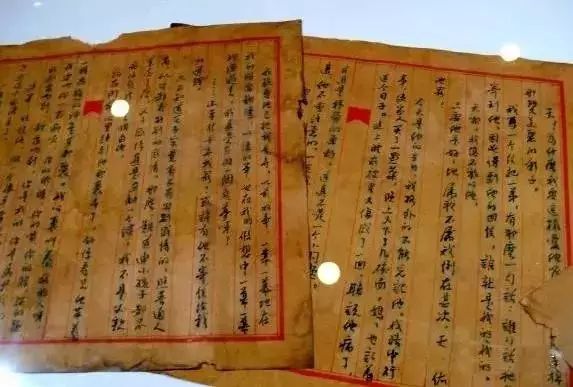

1982年,

在修缮杨开慧故居时,

在她的卧室内侧墙壁离地面两米的墙缝里,

发现了杨开慧的书信手稿,

收信人包括毛泽东

以及弟弟等亲人,

但此时,收信人都已经不在了。

最感人的是

杨开慧写给毛泽东的书信,

漫漫长夜里,

她把思念、希望、挣扎、不安、无奈……

写成手稿,藏进墙缝。

直到1982年被发现,

此时毛泽东,已离世六年,

而杨开慧,已经牺牲了52年。

这4000多字的手稿,

已经被岁月侵蚀得陈迹斑斑。

“一个女性的爱情火焰,

就这样在黑暗而狭小的空间里,

独自燃烧了半个多世纪。”

在一期《信中国》里,

韩雪为大家深情朗读的

就是杨开慧写给毛泽东的书信里的文字,

热烈、真切,又伟大。

这些文字

让我们更加立体地了解杨开慧:

一个真实、敏感、坚韧、伟大的女性形象,

让我们看到了他们伟大真挚的爱情。

02

“最美好的年纪,

遇到最美好的彼此。”

1913年春,

12岁的杨开慧

随刚刚留学归国的父亲杨昌济,

从板仓迁居长沙。

杨昌济先生是著名教育家。

他有一位得意弟子

就是毛泽东。

杨昌济从不掩饰自己对毛泽东的欣赏,

这种欣赏也悄悄传递给了女儿杨开慧。

1918年8月,

赴法勤工俭学风潮卷入湖南,

毛泽东作为带队,

与同学们前往北京,

寓居在杨先生家里。

毛泽东再次见到了杨开慧。

两人的爱情也悄无声息地生根发芽,

在最美好的年纪遇到最美好的人,

成为彼此生命中

最重要最不可或缺的一部分。

杨开慧在日记里写下了这样的文字:

不料我也有这样的幸运,

得到了一个爱人!

我是十分的爱他,

自从听到他许多的事,

看见了他许多文章、日记,

我就爱了他。”

1920年1月17日,

杨昌济先生病逝于北京,

毛泽东以“半生半婿”的身份

为恩师杨昌济守灵。

之后,在毛泽东的安排下,

恩师全家扶柩回湘。

这年冬天,

杨开慧收到了一封信,

信里是那首著名的诗词

《虞美人·枕上》:

堆来枕上愁何状,江海翻波浪。

夜长天色总难明,寂寞披衣起坐数寒星。

晓来百念皆灰尽,剩有离人影。

一钩残月向西流,对此不抛眼泪也无由。

有人说,

这是毛泽东所有诗词中

唯一的一首纯粹爱情诗。

03“信仰的力量和对事业的追求,

注定这对恩爱夫妻聚少离多。”

1920年年底,

没有嫁妆,没有花轿,

“不作俗人之举”,

20岁的杨开慧与27岁的毛泽东结成伉俪。

婚后,夫妻俩将家安在了长沙清水塘。

在这里,毛泽东主持成立了中共湘区执行委员会,

并出任第一任书记。

信仰的力量和对事业的追求,

注定这对恩爱夫妻聚少离多。

1923年年底,

杨开慧刚刚生下次子毛岸青。

而毛泽东要准备参加

1924年1月举行的国民党第一次全国代表大会。

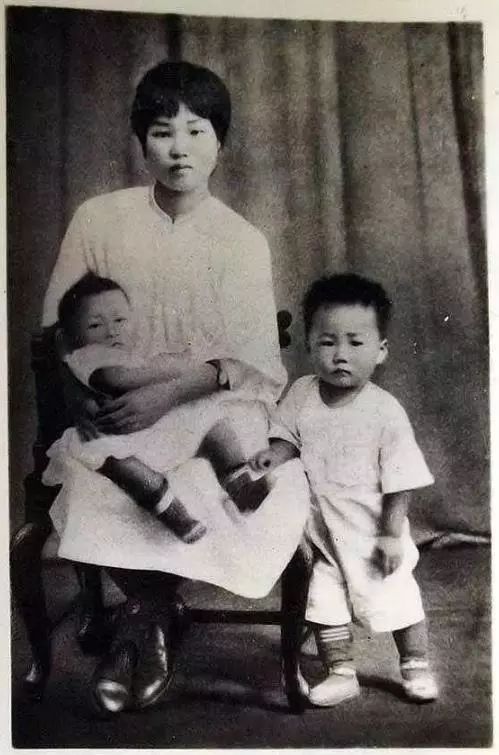

杨开慧与长子毛岸英、次子毛岸青

1924年5月,

杨开慧带着孩子和母亲来到上海,

与毛泽东在上海甲秀里石库门寓所团聚。

而不久,他们夫妻及孩儿又离开了上海。

婚后七年,

杨开慧一边带孩子,

一边开展革命工作,

1925年2月,

杨开慧第一次来到丈夫的出生地韶山冲,

协助毛泽东在毛氏宗祠、毛鉴公祠等地,

办起了十多所简陋的农民夜校,

并在夜校执教。

04

“我死不足惜,

愿润之革命早日成功。”

1927年长沙马日事变爆发,

反动派疯狂搜捕共产党人。

毛泽东又再次面对与妻儿的别离。

不过这次分离,

却成了他们永远的诀别。

9月,毛泽东领导了秋收起义,

最终辗转来到湘赣边界的井冈山。

此时,湖南陷入了反动派的白色恐怖,

对共产党要大搜捕。

湖南省的党组织遭到破坏,

杨开慧失去了与组织的联系,

她独自带着三个孩子,

避居在长沙县板仓乡。

1929年12月26日,

是毛泽东36岁生日。

杨开慧更加思念丈夫,

担心他的身体和安全。

“今天是他的生日,

我格外的不能忘记他……

家人烧了一点菜,

晚上又下了几碗面,

妈妈也记着这个日子。”

远在井冈山的毛泽东,

何尝不思念自己的妻子。

毛泽东深知妻儿的艰难处境,

试图以书信的方式与杨开慧取得联系,

但他的信花了一年半的时间才传到。

他曾派人到长沙打探,

却得知杨开慧已被敌人杀害的消息,

毛泽东信以为真,悲痛万分。

而事实上,

当地群众为了更好的保护杨开慧

有意四下传播了杨开慧已死的消息

以迷惑敌人。

1929年11月,

就在杨开慧给毛泽东写信的前两个月,

毛泽东得到杨开慧还活着的消息,

写信给上海的中央政治局常委李立三,

询问杨开慧通信的地址,

但与被敌人严密监控的地区联系谈何容易,

他们还是没联系上。

1930年10月24日,

杨开慧和三个孩子不幸被捕入狱,

敌人表示:

只要杨开慧同意登报声明,

与毛泽东脱离关系,

你就可以得到自由。

但她誓死不屈,

于1930年11月14日英勇就义,

年仅29岁。

她牺牲前,

说过这样一句话:

我死不足惜,

愿润之革命早日成功。

一个月后,

毛泽东知道了杨开慧遇难的消息,

他写下

“开慧之死,百身莫赎”

八个字,

万分悲痛和内疚。

我失骄杨君失柳,杨柳轻飏直上重霄九。

问讯吴刚何所有,吴刚捧出桂花酒。

寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞。

忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。

05

“一代伟人撕心裂肺的挚爱”

这些信发现的时候,

字迹有些缺少,

有些语句并不连贯,

但这并不影响信中情感的表达。

(以下为韩雪朗读的片段)

挣扎

润之,几天睡不着觉,无论如何,我简直要疯了。许多天没来信,天天等,眼泪。挚爱

你是幸运的,能得到我的爱,我真的是非常的爱你啊,不至于丢弃我吧?思念

昨天我跟哥哥谈起你,显出很平常的样子,可是眼泪不知怎样就落下来了,我要能忘记你就好了,可是你美丽的影子,你美丽的影子,隐隐约约地看见你站在那里,凄清地看着我,谁把我的信带给你谁把你的信带给我,谁就是我的恩人。向往

天哪,我总不放心你,只要你好好的,属不属于我都在其次,天保佑你吧。书信里的文字

平实真切饱含深情,

从中,我们看出

她不知所措、无奈、失望,

但又有满满的希望,

因为爱,

因为崇高的信仰,

她会勇敢坚定地去承受!

她知道

这些信可能寄不出去,

毛泽东可能不能收到,

但她还是要写,要去述说,

想念是最难控制的。

所以,虽然是写给毛泽东的书信,

但有时看起来又像在自言自语,

来抒发内心

最真最切的那份情。

这些信件是不幸的,

它们承载的浓厚的感情,

没有办法传达给意中人;

这些信件又是幸运的,

它们让后人有机会去感受

一代伟人的挚爱情感,

为那段波澜壮阔的宏大历史,

做出一个最最温柔的注脚。

2014年,记者牛嵩峰、李翚

曾在《解放军报》发表了一篇文章,

题目是《没有冷却的泪滴》,

讲述这件感人肺腑的事,

文章的最后这样写道:

(点击图片即可阅读文章)

解放军报2014年10月8日刊文怀念毛泽东:没有冷却的泪滴

1959年,毛泽东终于回到故乡。在失去了妻子杨开慧、大弟毛泽民、二弟毛泽覃、堂妹毛泽建、长子毛岸英、侄儿毛楚雄的故乡,他写下了那首著名的诗篇《到韶山》:“别梦依稀咒逝川,故园三十二年前。红旗卷起农奴戟,黑手高悬霸主鞭。为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。”| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |