辽宁养老服务网

标题: 文字、书法和时代:书法的人格化和书法艺术的力量 [打印本页]

作者: 凌云 时间: 2019-2-16 05:38:20 标题: 文字、书法和时代:书法的人格化和书法艺术的力量

本帖最后由 凌云 于 2019-2-16 05:40 编辑

文字、书法和时代:书法的人格化和书法艺术的力量 2019-02-15 14:41

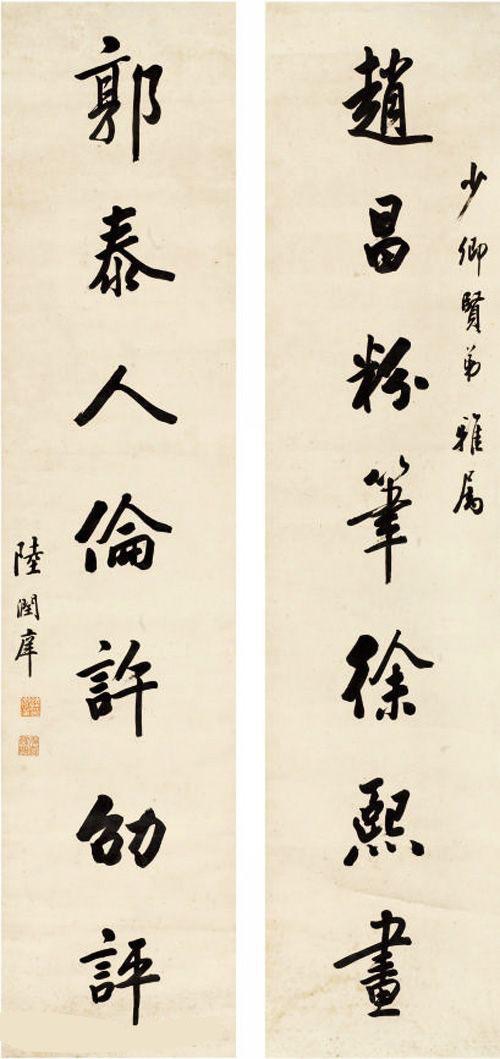

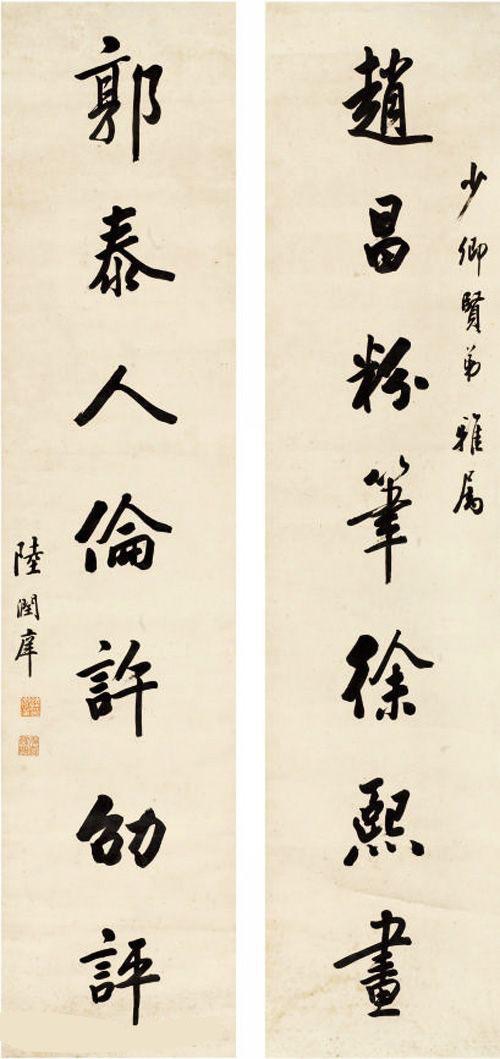

中国书法家的书法创作往往和人的品性、才学相联系。书法创作不仅仅要在书法作品中体现书法创作者人性、人情的一面,而且还要和书法家个人的品德联系在一起。这也是中国书法评价和批评体系中的价值取向。

价值观取向虽然看起来不那么“艺术”,不那么客观,但是本来艺术就是一个主观的东西,艺术本身就是表达人主观意愿、主观诉求的东西,它是理念的寄托。这也是为什么有些人书法写得很好、但是人品很差,所以书法被人们所排斥的原因。

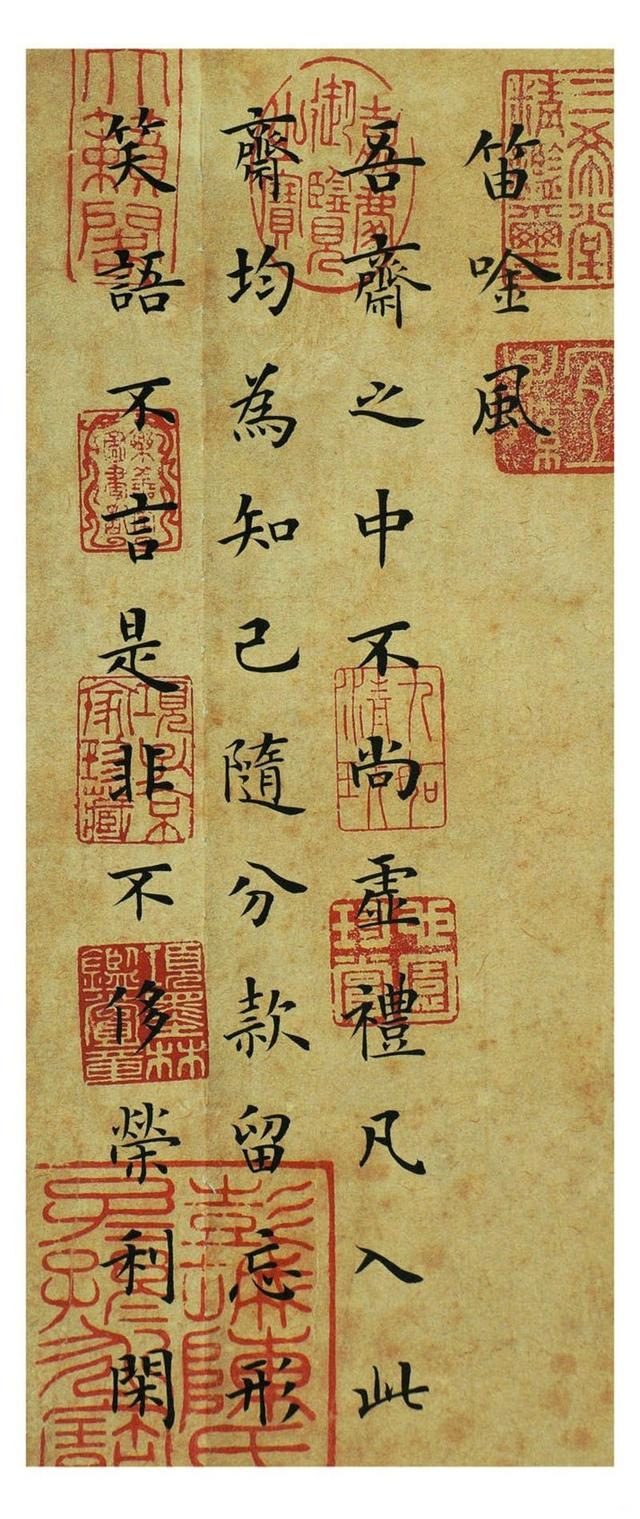

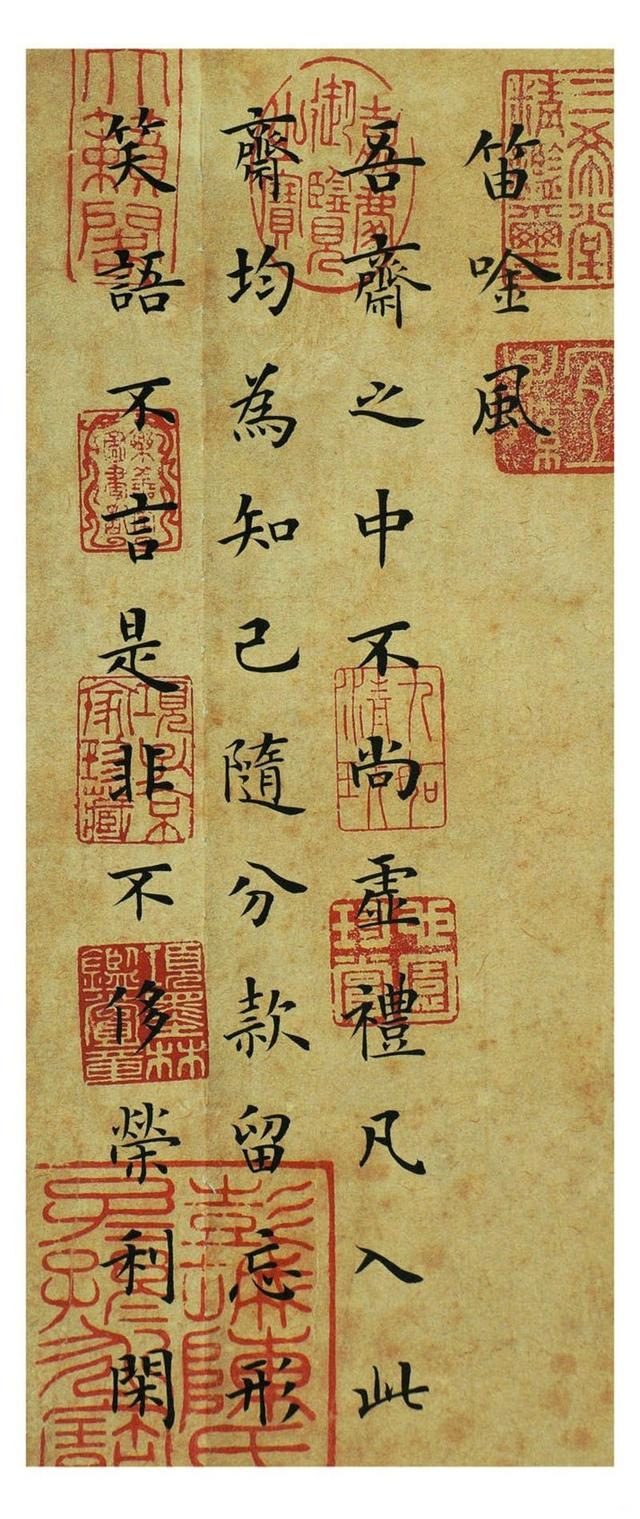

例如被我们认定为奸臣的蔡京以及清朝贪官和珅的书法。如果他们得以被纳入书法家的行列而大加提倡,那是要出问题得。宋四家中永远都不应该有蔡京的位置,无论他写的书法多么美好。否则中国书法长久以来所形成的价值取向将会崩塌。

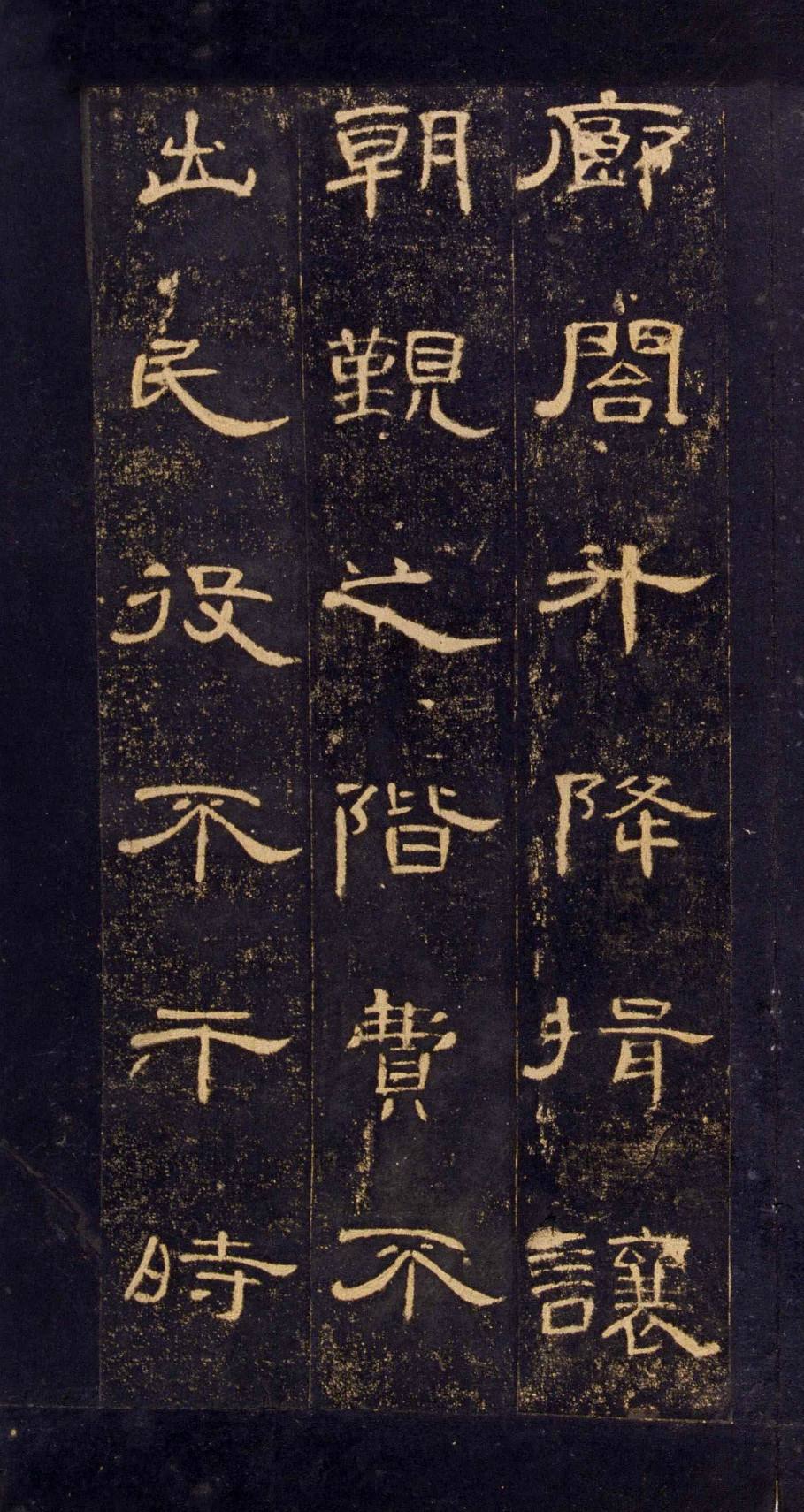

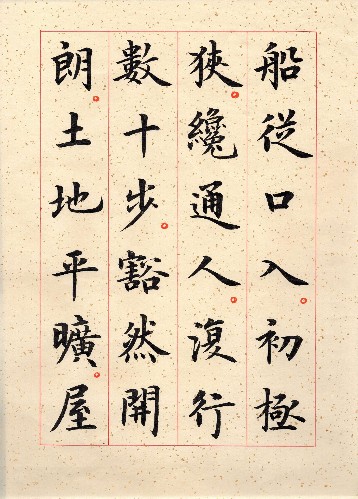

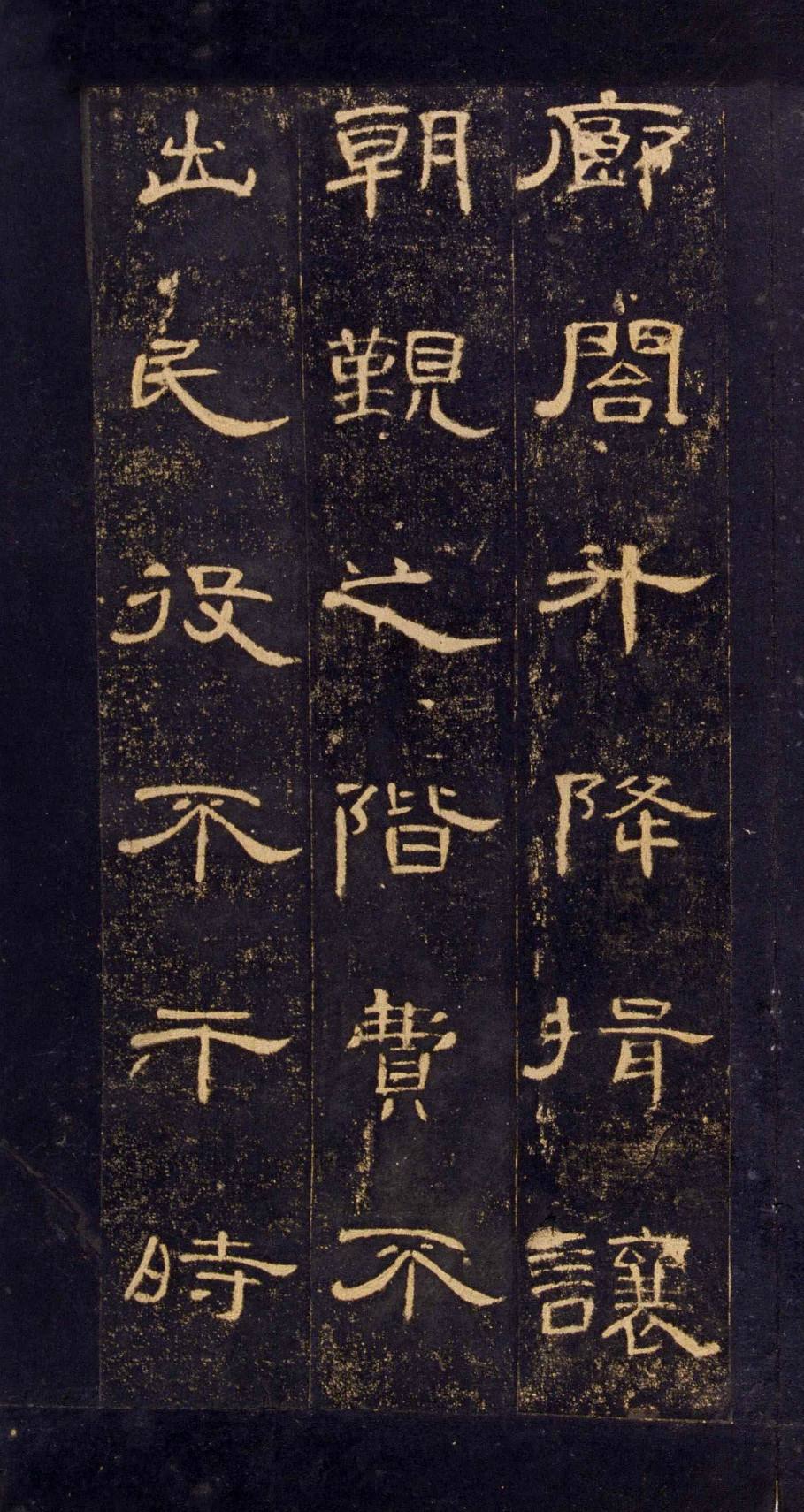

魏晋时期曾有一篇署名为王羲之写作的《题卫夫人笔阵图后》。开篇就是一段对书法非常精妙、形象化的表述:

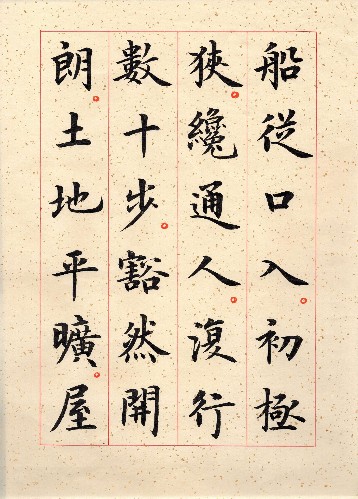

夫纸者阵也,笔者刀矟也,墨者鍪甲也,水砚者城池也,心意者将军也,本领者副将也,结构者谋略也,飏笔者吉凶也,出入者号令也,屈折者杀戮也,著笔者调和也,顿角者是蹙捺也。始书之时,不可尽其形势,一遍正脚手,二遍少得形势,三遍微微似本,四遍加其遒润,五遍兼加抽拔。如其生涩,不可便休,两行三行,创临惟须滑健,不得计其遍数也。

这一段文字是我认为所有书法理论中论述书法最形象、最精妙的一个。这里面,“笔墨纸砚”舞文弄墨之事被比作为行军打仗,这其实是非常新奇的一件事情,但是也正因为这样,也更利于后人理解。

而书法作品最高的境界,就是让人见到书法作品之后,就好像看到了一个人行走坐卧一样,通过一幅书法作品的构造形态,我们可以和他交流、与他形成共鸣。这也是书法人格化、字如其人更深刻的含义所在。

我们常常说的“见字如面”也是这个道理,只不过,我们日常见到的书写和我们所说的书法艺术创作有些许不同,书法艺术创作所涵盖的内容、情感远远大于我们日常书写所能表达的内涵和外延,这也正是书法艺术的魅力所在。

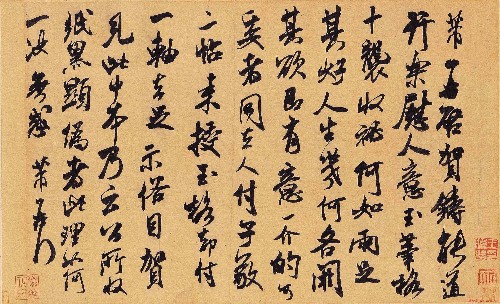

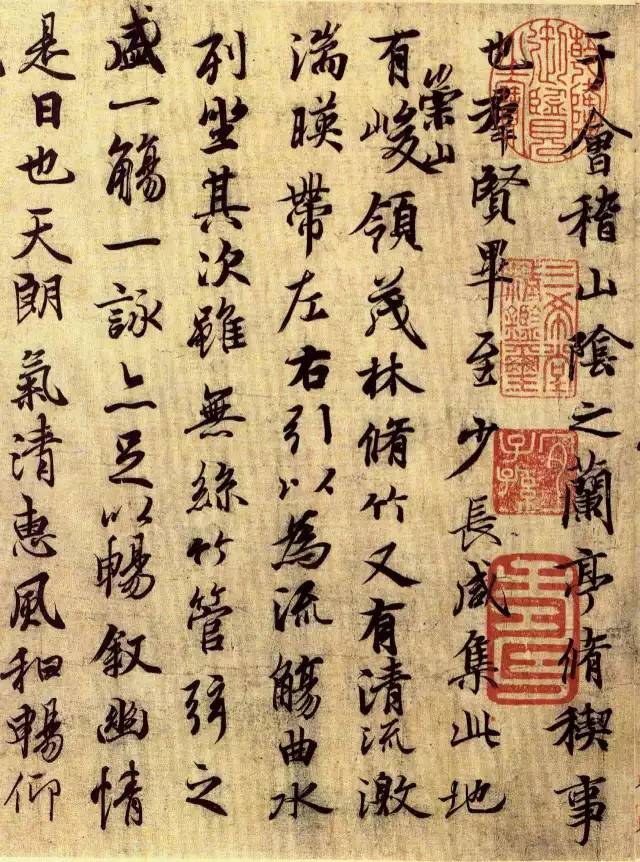

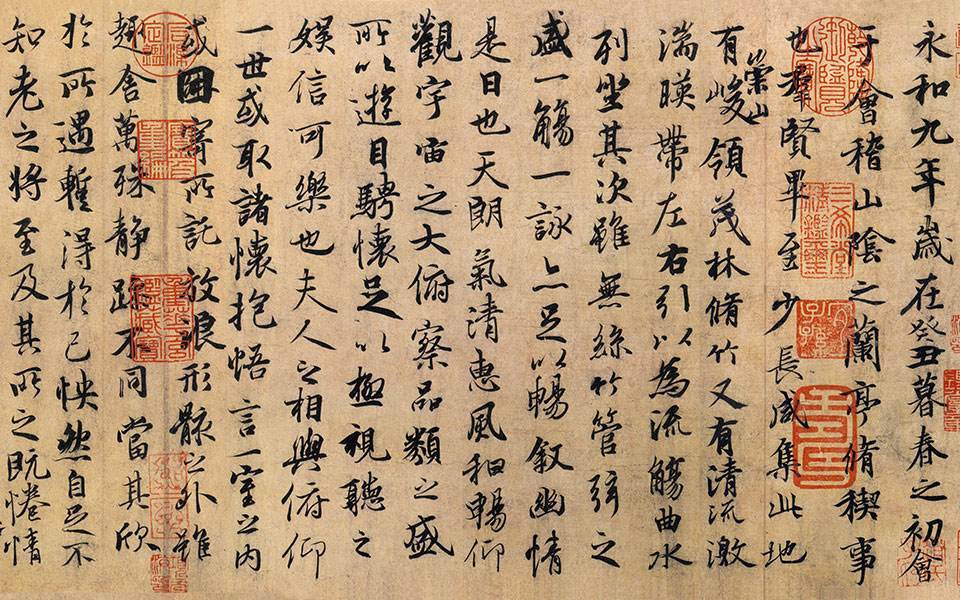

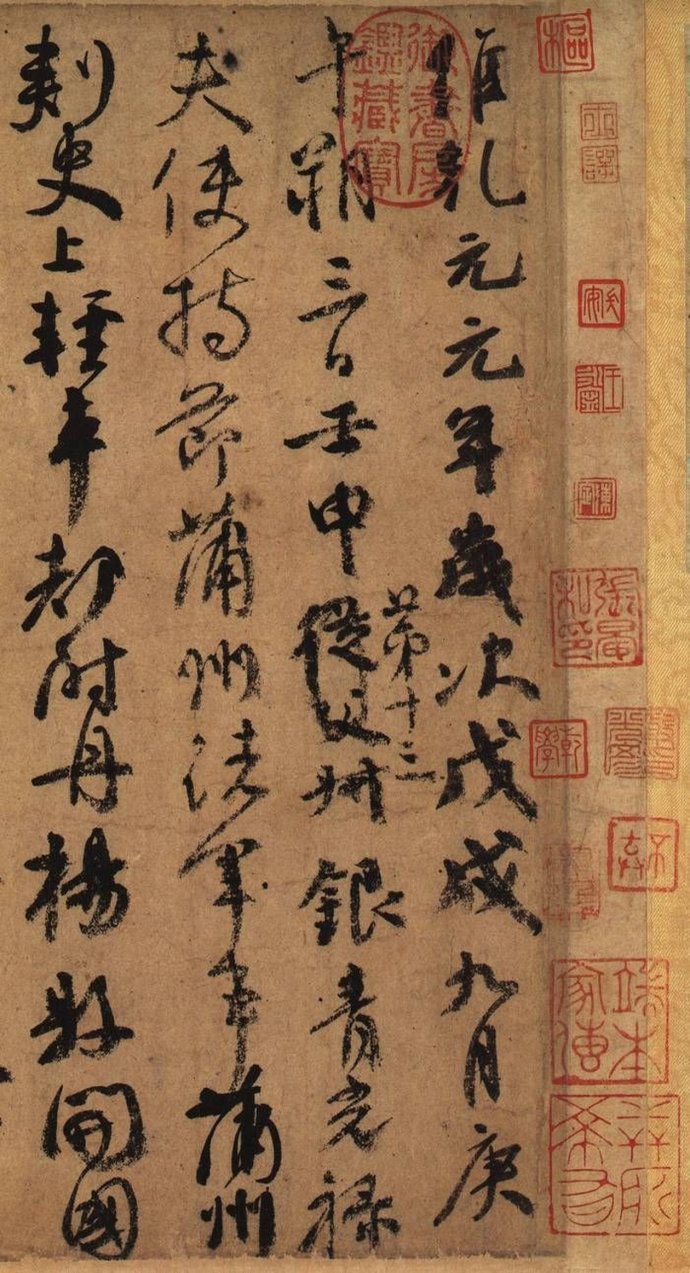

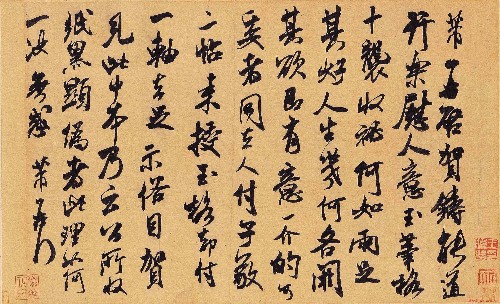

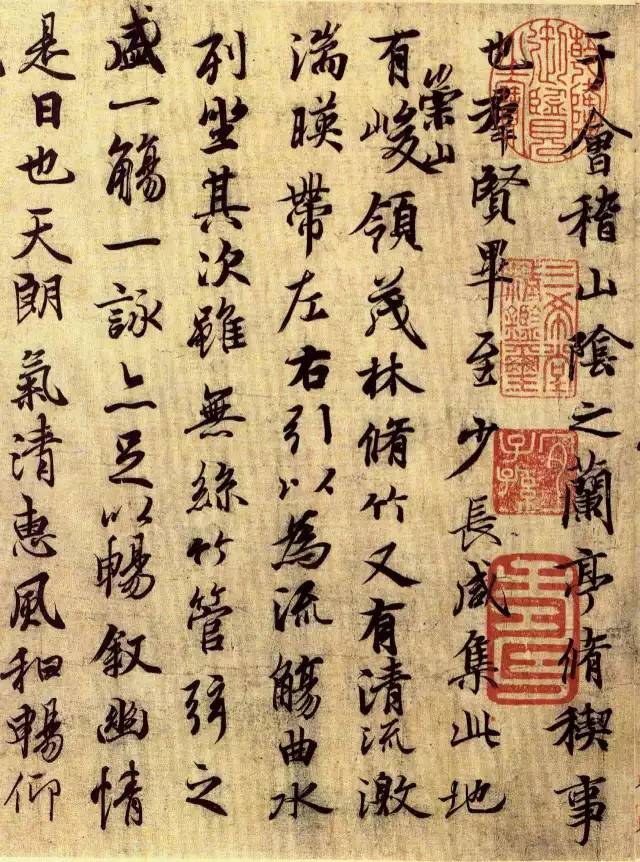

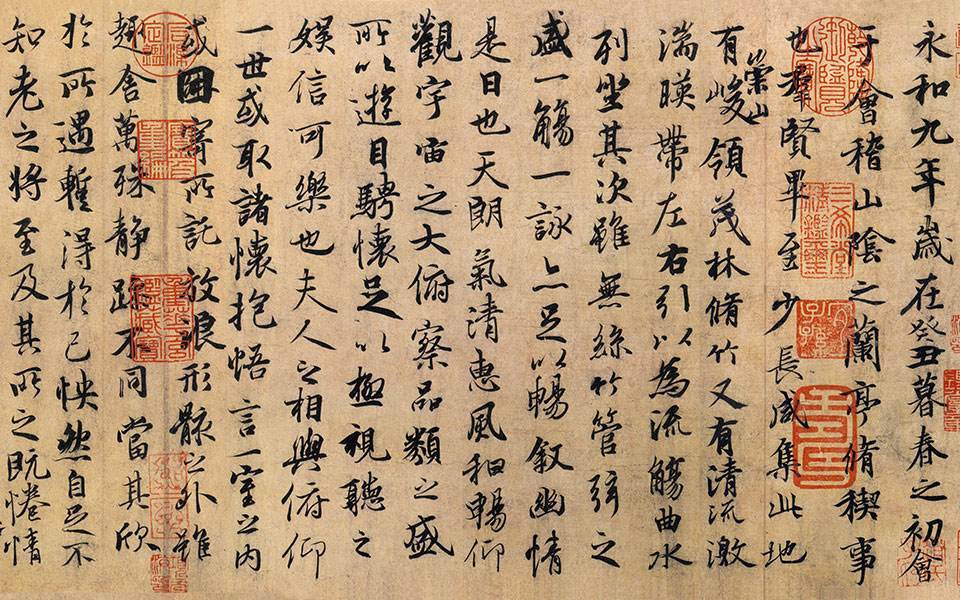

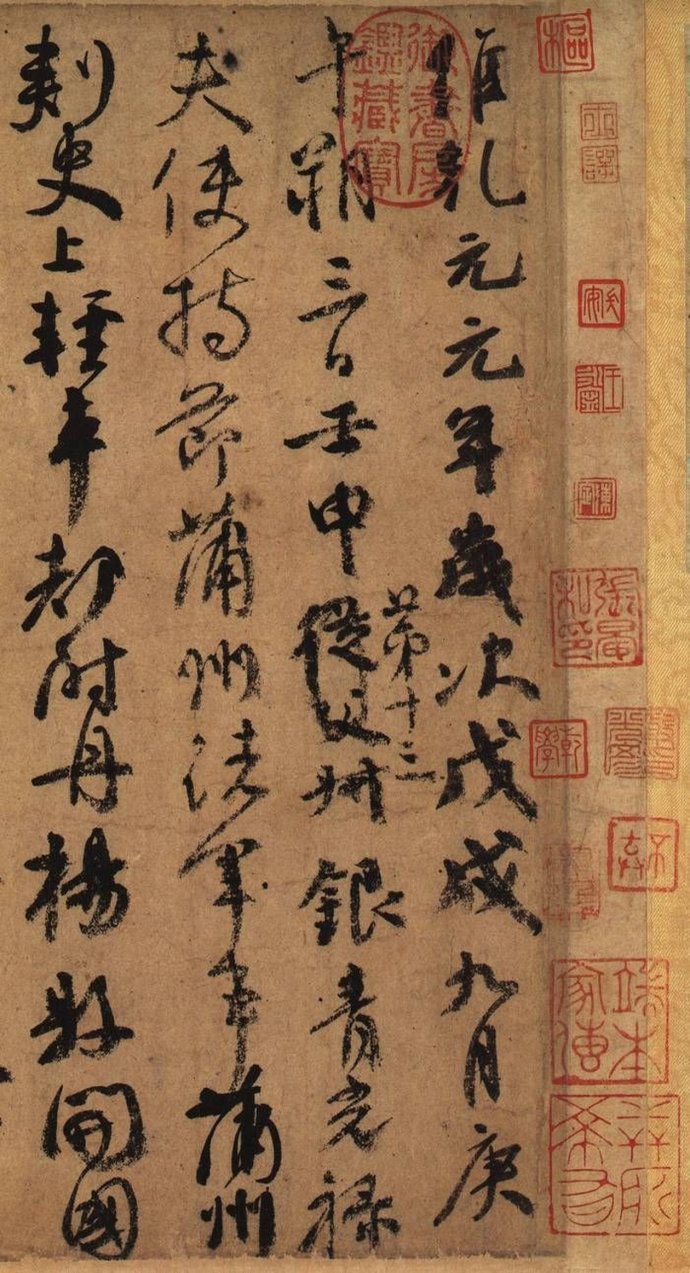

几千年来,无论我们在什么时候看到王羲之的《兰亭序》、看到颜真卿的《祭侄文稿》,都能体会到他们那种或喜或悲、或高兴或忧伤的心境。

一层薄纸,所承载的,竟是如此厚重的历史沧桑和情感寄托,不能不让人感慨。古代时期没有照相技术,没有视频拍摄技术,先贤留给我们的,只有这些带着温情的文字和写在纸张上跳跃灵动的书法,这些就是他们曾经万千思绪的最好见证。

人们常说“音乐是无国界”的,实际上书法作为一种越来越诉诸于视觉感受的艺术,当然也是如此,书法也是无国界的。书法艺术所承载的一切,已经用书法形象来回答了。

他们之所以“无国界”,之所以可以打动千百年之后的我们,打动千千万万的文人墨客,还是因为我们都曾经有着这样一份共同的情感,有着同样的价值追求:

人生天地间,快乐和忧伤总是伴随而至,繁华和衰亡往往结伴而行。

天地无限而永恒,人生短暂而渺小。(《兰亭序》)

杀敌报国、金戈铁马,“虽九死其犹未悔”;马革裹尸、驰骋沙场,家仇国恨两难消。(《祭侄文稿》)

这正是书法艺术的力量,也是书法艺术的魅力。

他们反映着那个时代、对话着那个时代、也在重建甚至改变那个时代。王羲之不必悲伤,因为他的书法和他的文字,与这天地同在,那份千古以来绵延不绝、笔走龙蛇的书法之美,永远为人所铭记;

颜真卿更不必悲慨,古之豪侠壮士,必有忠国豪烈之气,万夫不敌之勇;此一篇壮志豪文,必将光耀古今,昭彰于后世!

艺术从来都不是可有可无的调剂品,艺术也从来不会软弱的被动反映,它是一股积极的力量,一种推动时代发展的新航向,是跨越千年仍可以打动人心的那一份美好和感动。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) |

Powered by Discuz! X2 |