辽宁养老服务网

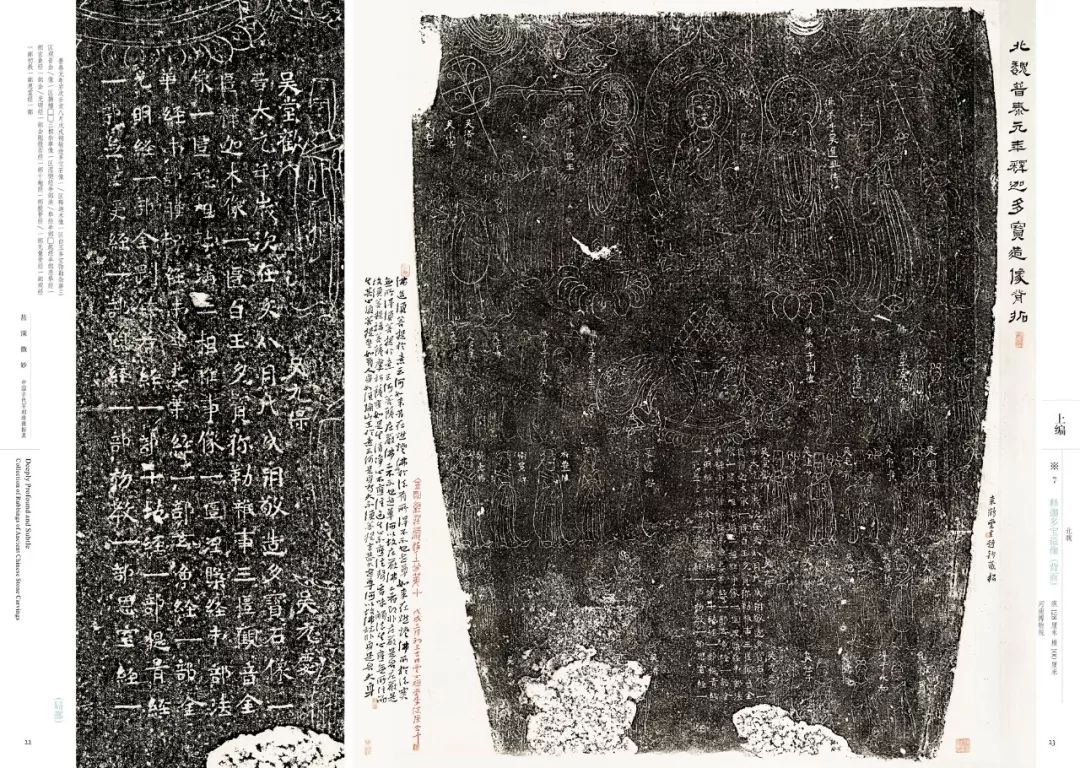

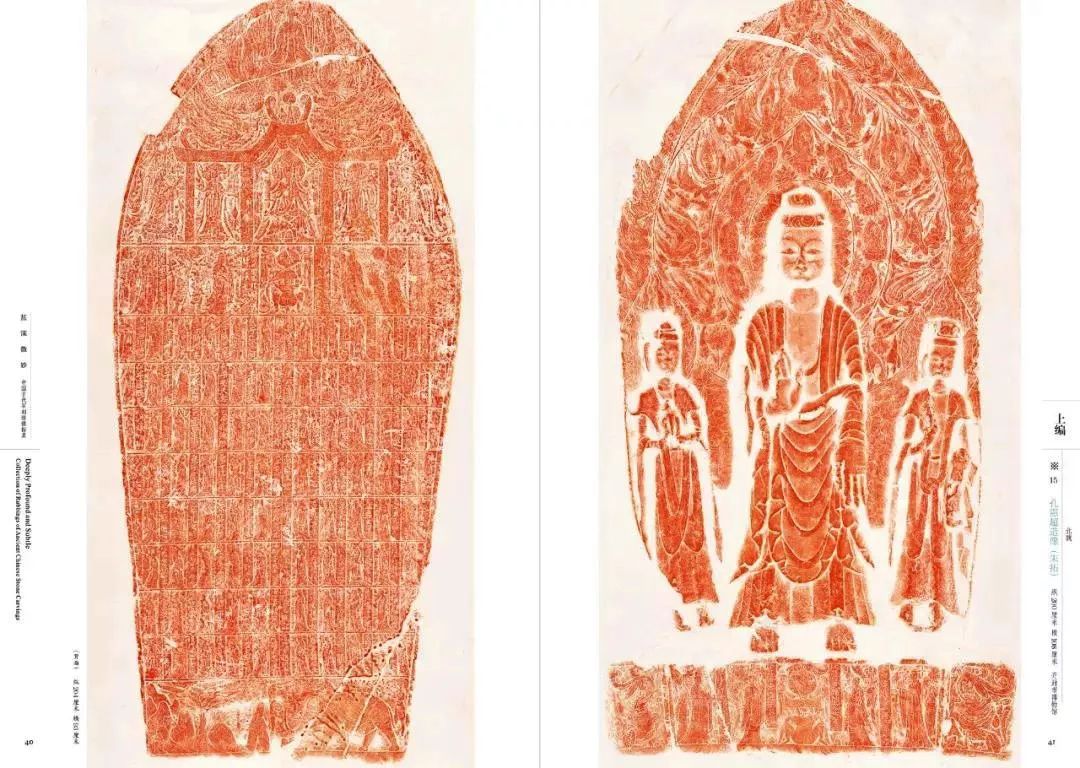

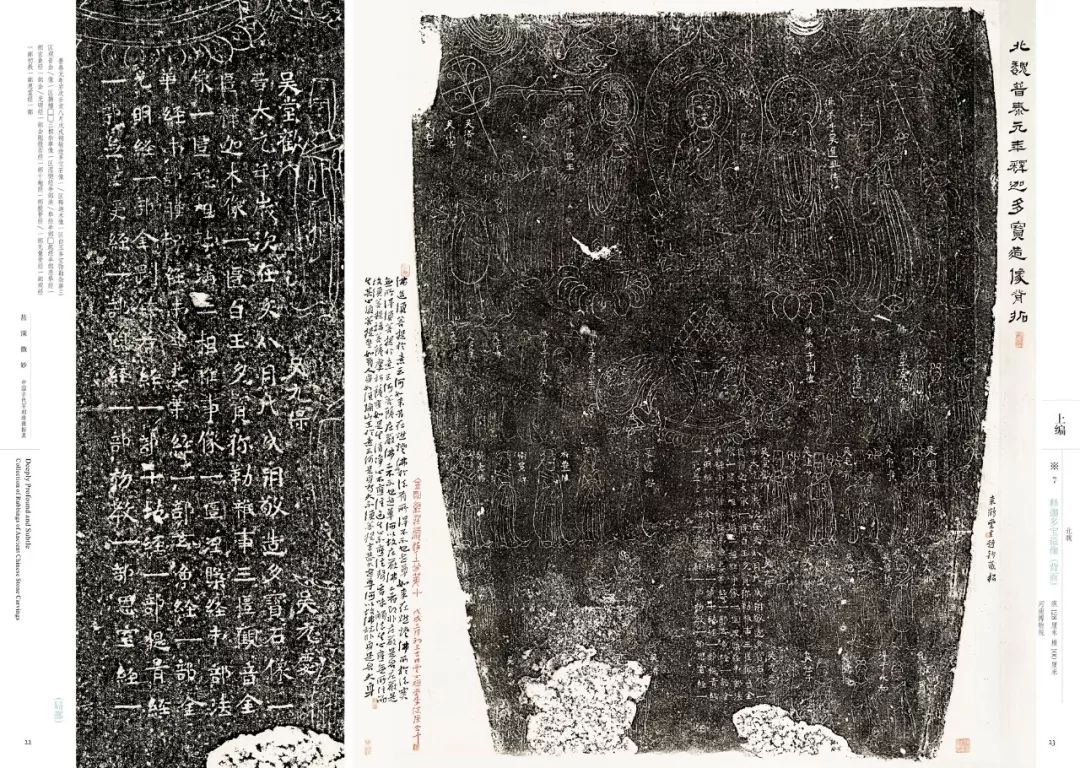

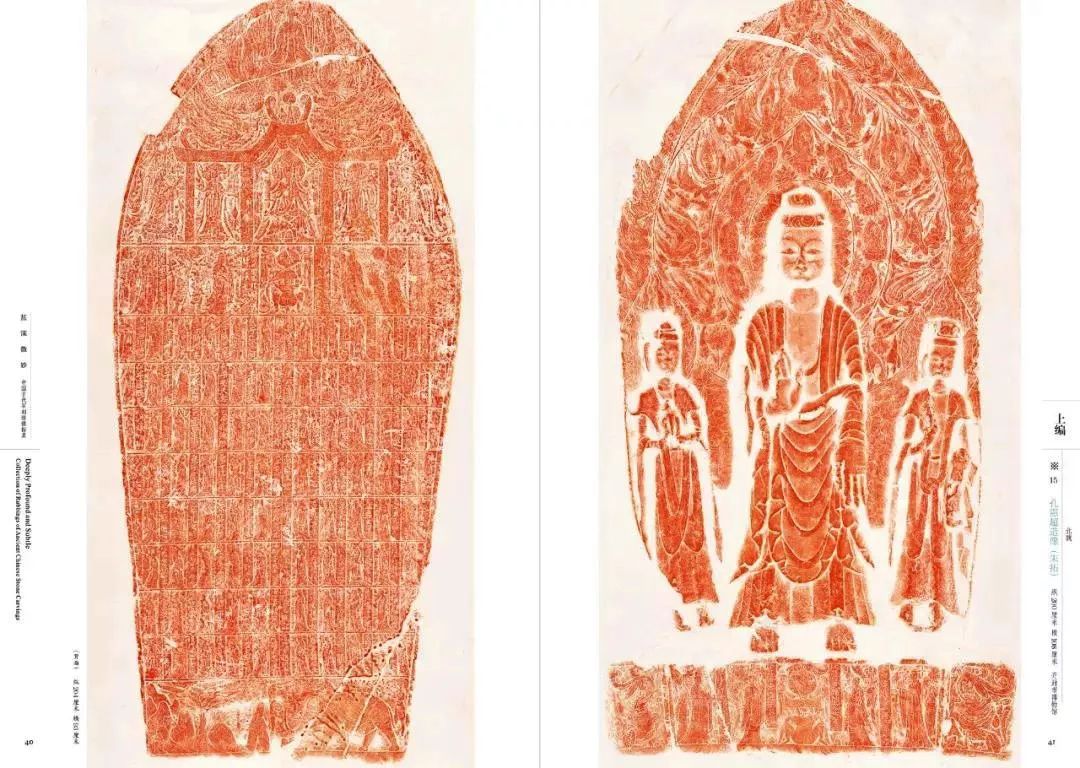

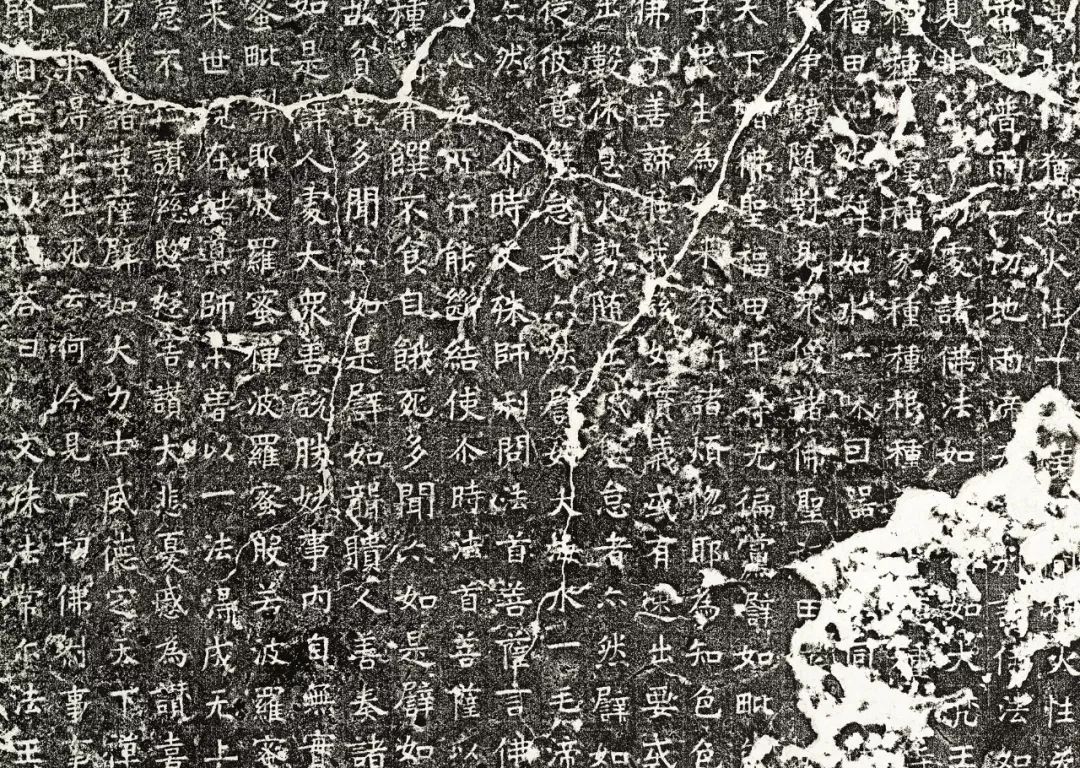

标题: 中 国 古 代 石 刻 造 像 拓 真 [打印本页]

作者: 甲丁 时间: 2019-3-10 17:46:44 标题: 中 国 古 代 石 刻 造 像 拓 真

中 国 古 代 石 刻 造 像 拓 真 2019-03-10 16:29

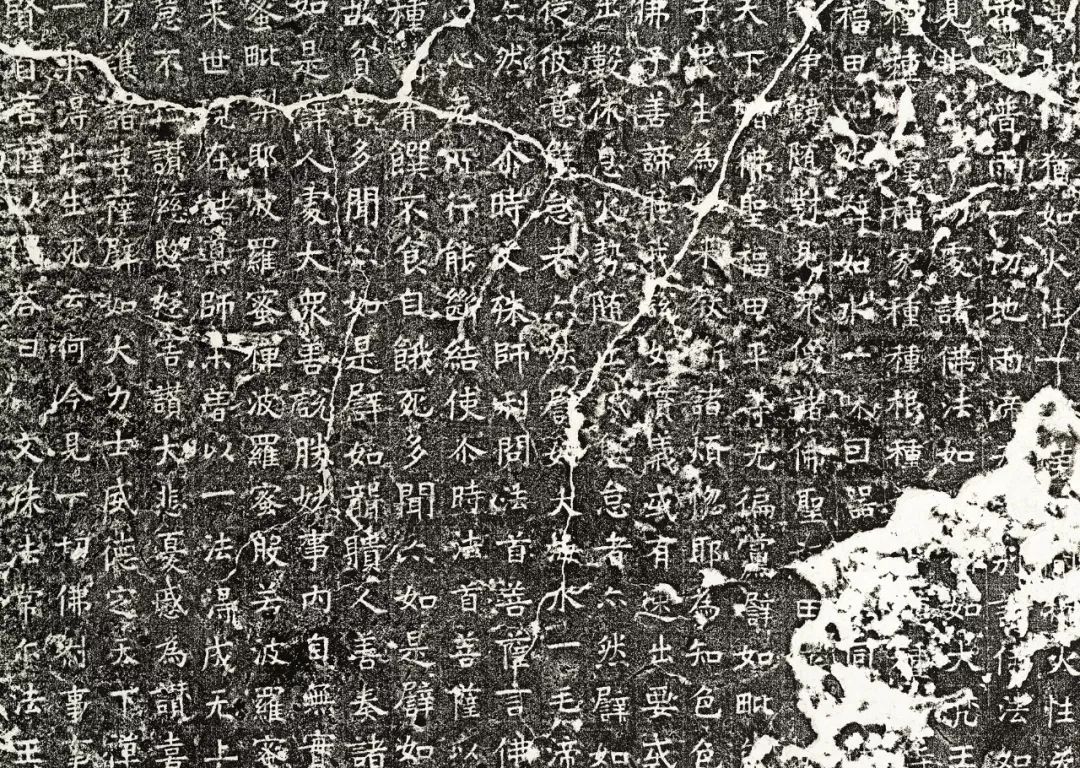

古之圣王,欲传其道于后世,常将重要的典章制度、法律、文献镂之金石,宜子孙永保。战国以后,「金」——青铜器渐渐式微,石刻方兴未艾,在宣扬政教思想、孝悌传统和佛教精神方面发挥重要作用。无他,因石料易得,石质牢不可摧,能显出神圣庄严之气象也。

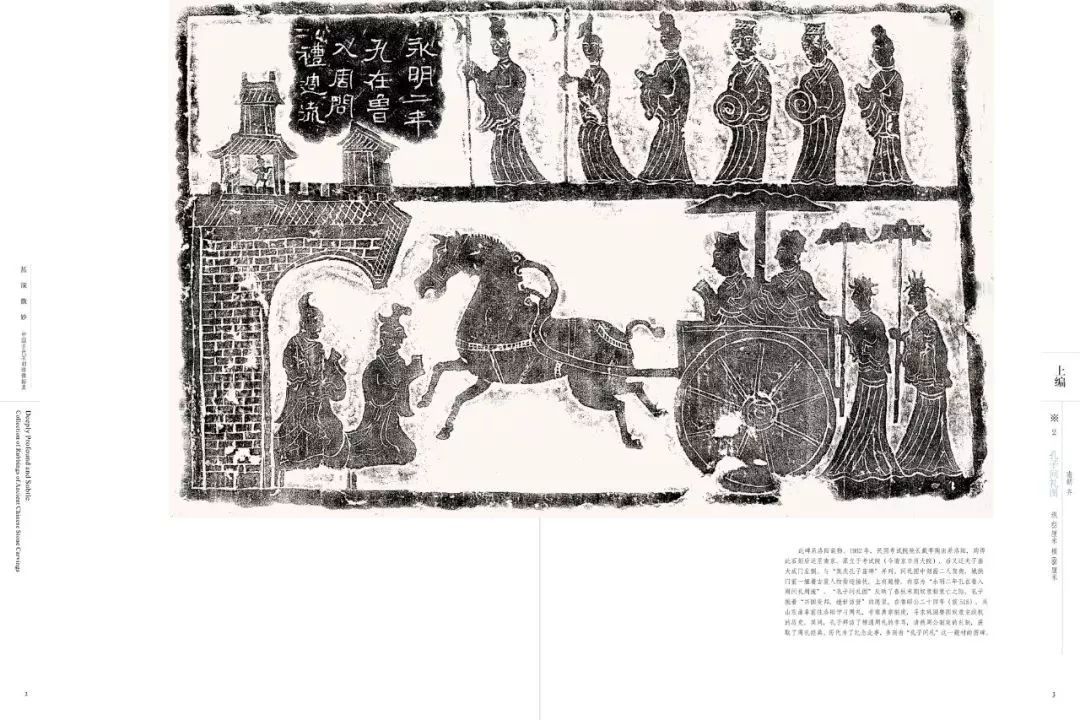

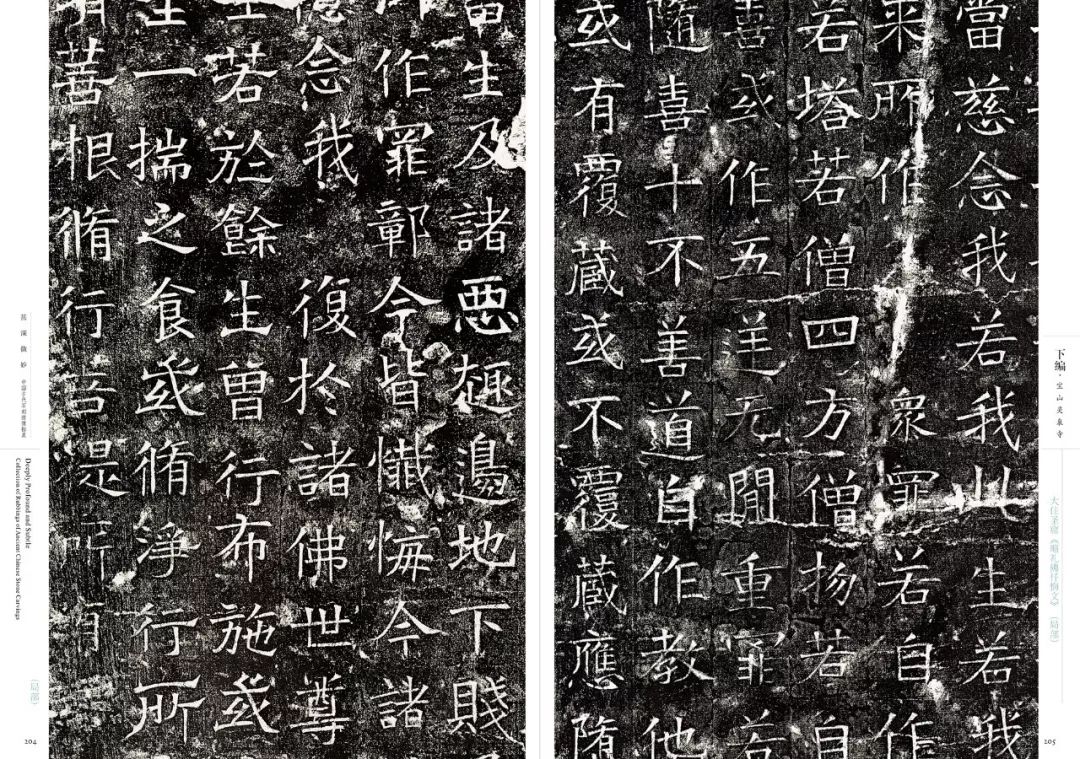

自东汉始,书法渐成为一门艺术,为便于欣赏和学习,时人便有了复制金石文字的需求,我国先民独创的传拓技术发挥了作用。宋太宗时,《淳化阁帖》的问世,更是带动了官私刻帖的兴盛,引发了文人收藏、记录、研究古物的风气,金石学作为一门学问由此兴起,其所依托的载体——拓片一时炙手可热。宋代著名的文学大家欧阳修自号「六一居士」,其中的一个「一 」便是指他收藏并引以为傲的「一千张拓片」;赵明诚、李清照也深陷这股热潮,他们「取上自三代,下迄五季,钟鼎、甗、鬲、盘、匜、尊、敦之款识,丰碑、大碣,……凡见于金石刻者二千卷,……是正讹谬,去取褒贬」,编为《金石录》;夫妇二人「市碑文、果实归,相对展玩咀嚼」及「得书画彝鼎,亦摩玩舒卷,指摘疵病」的书斋之乐,一直被后世传为佳话。

金石学大盛则是在清代,从乾嘉到同光年间,黄易、阮元、吴大澂等前赴后继,履荒榛,探窈壑,登危峰,伐颓垣,访碑拓碑,并出版一系列理论著作,共同迎来了传拓技艺及拓片收藏的鼎盛期。此风潮至民国时期尚有余波,胡适、郭沫若、齐白石、鲁迅先生等均热衷收藏拓片。

当代,对金石学的研究已非显学,对拓片的收藏亦属小众,但尚能不绝如缕,尤其在石刻遗存丰富的地区。河南地处中原,是中华文明最重要的发源地之一,从夏商周到北宋,二十多个朝代在此定都,无数能工巧匠云聚于此,不仅留下大量的碑刻、汉画像石和石刻造像,亦传承有精湛的椎拓技艺。然而,由于工业文明的渗透,手工技术渐被忽视甚而湮没,大多数石刻或深藏于博物馆或由文物部门接管,流布于市坊的拓片甚为稀少难得。长期居于中原的曲青春和赵钧两位先生深心嗜古,工作之余,苦心孤诣,博求远购,辗转寻访,每遇精拓,喜不能寐之心与古人无异;壁悬几展,目往神授,沉浸流连,古香袭人之乐亦与先贤相同。

世易时移,二十一世纪的当下,曲、赵二君的收藏自然有不同于古人之处。古之金石学者和收藏家将拓片作为其文化和学术生活的一个重要组成部分,他们借助拓片,研读铭文,以考订经史,鉴定古物,编纂谱录,重视的是文字和书法,体现的是其文献价值和历史意义。如吴大澂、王懿荣的金石考据学引导了罗振玉、王国维朝现代史学的转向。

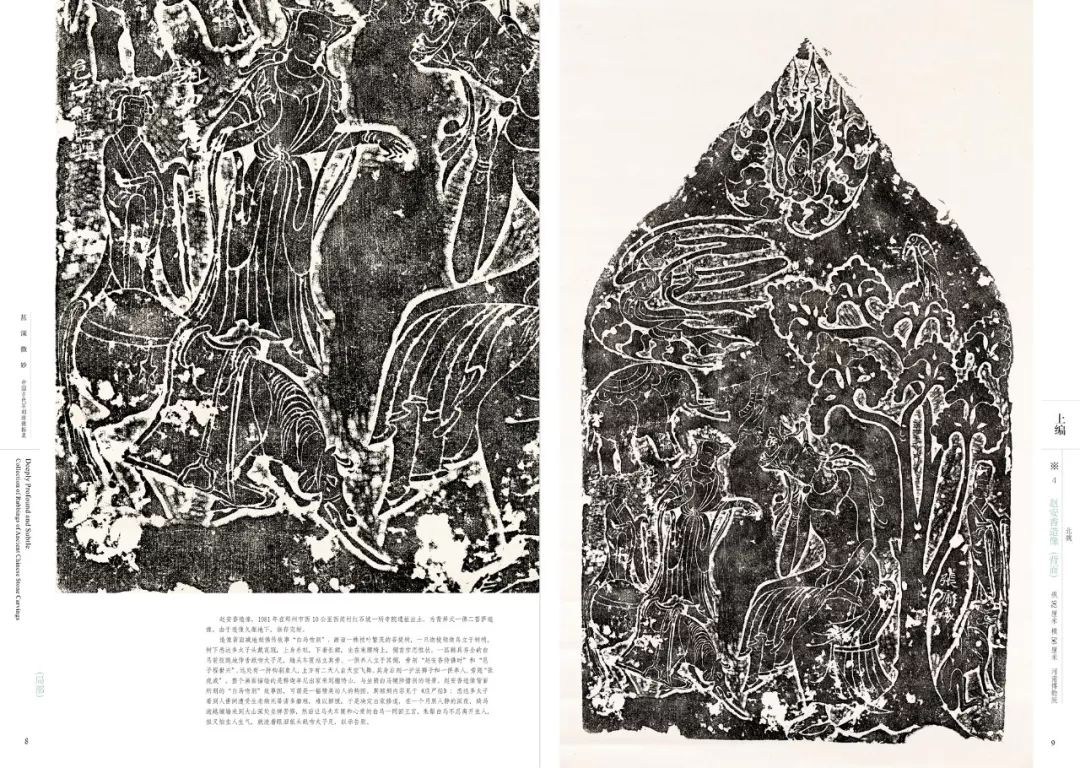

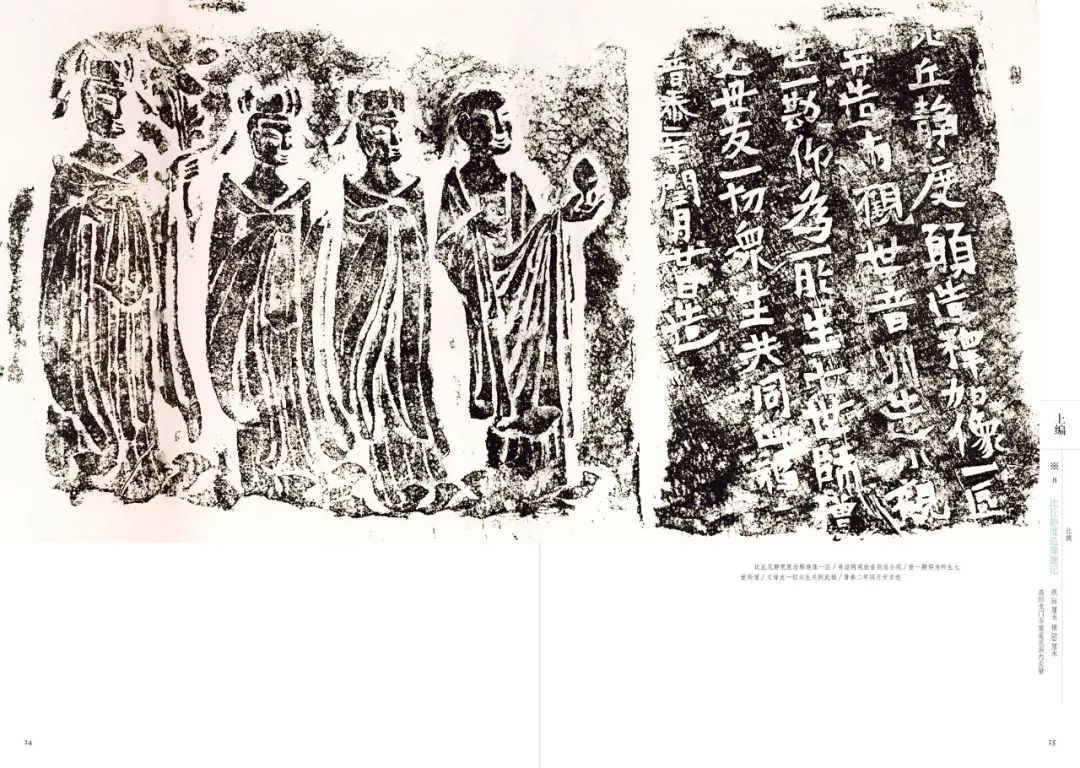

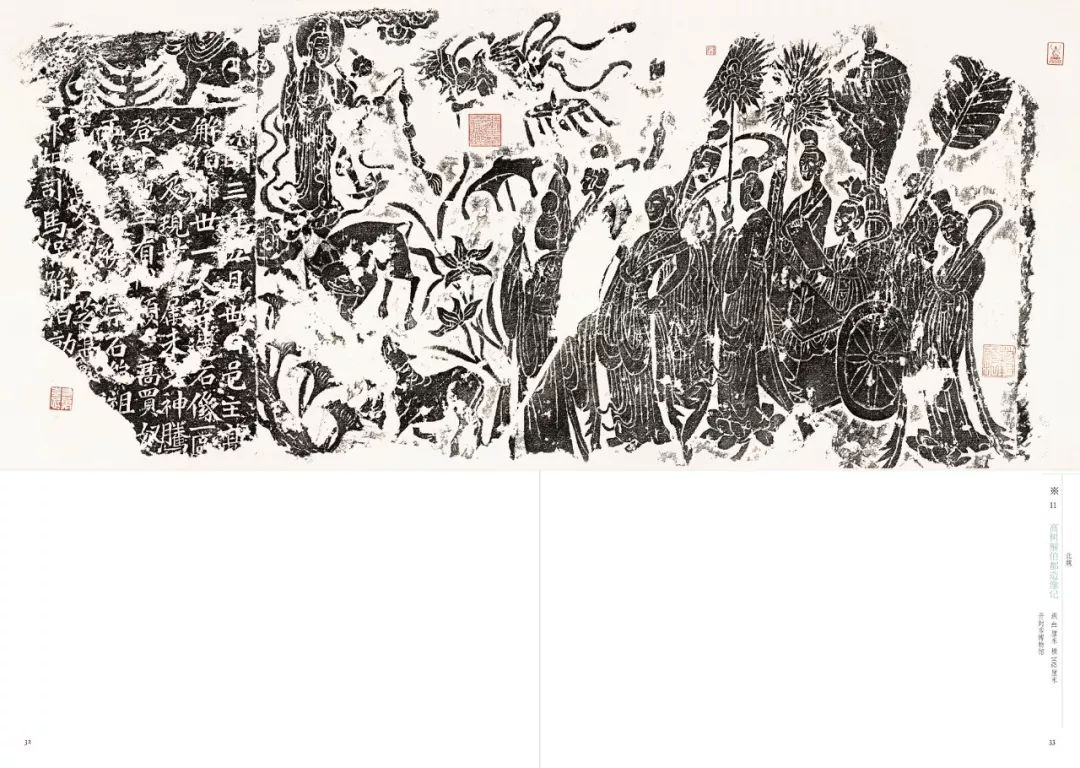

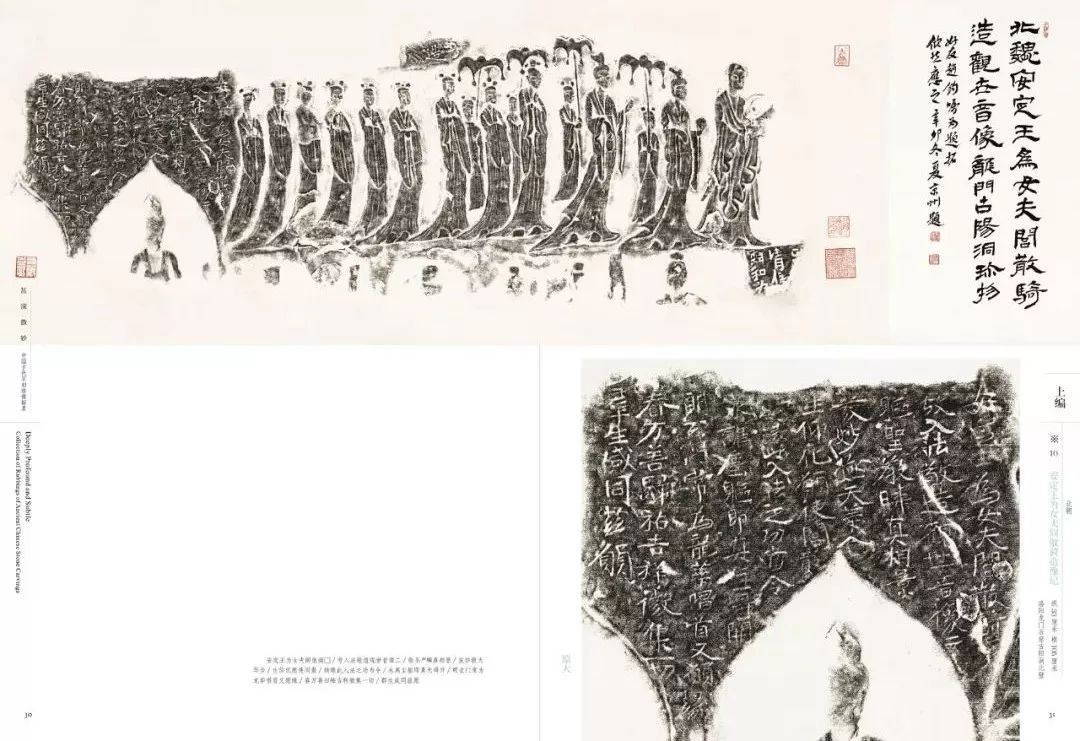

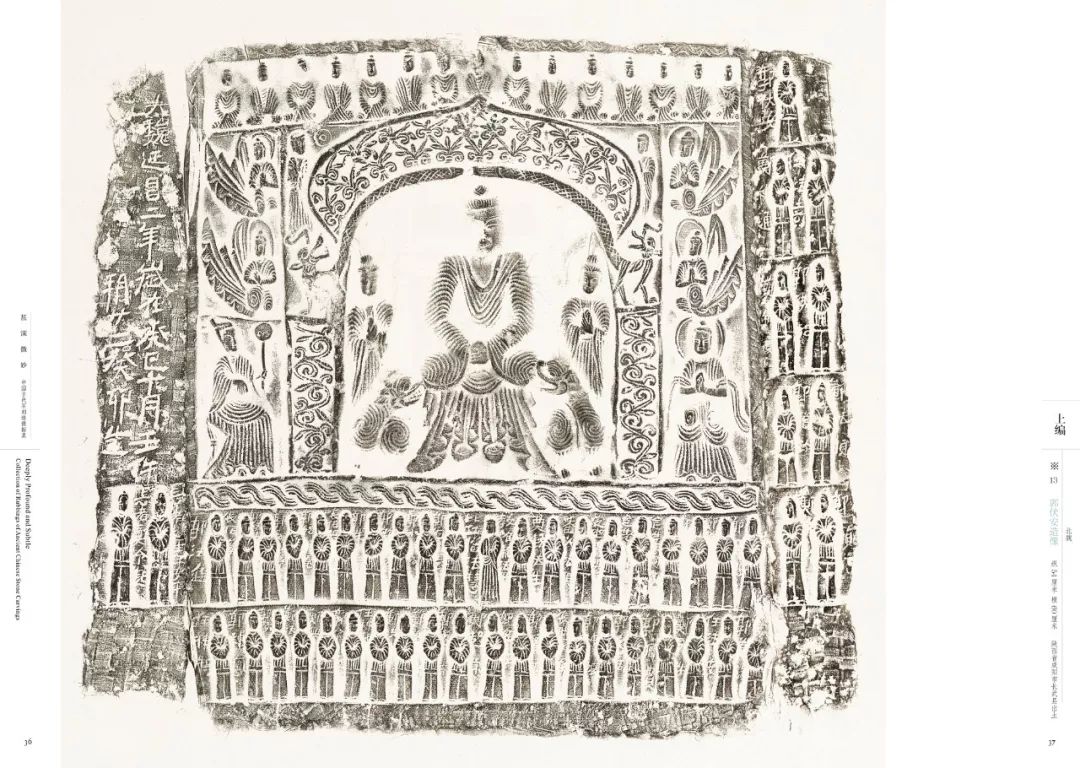

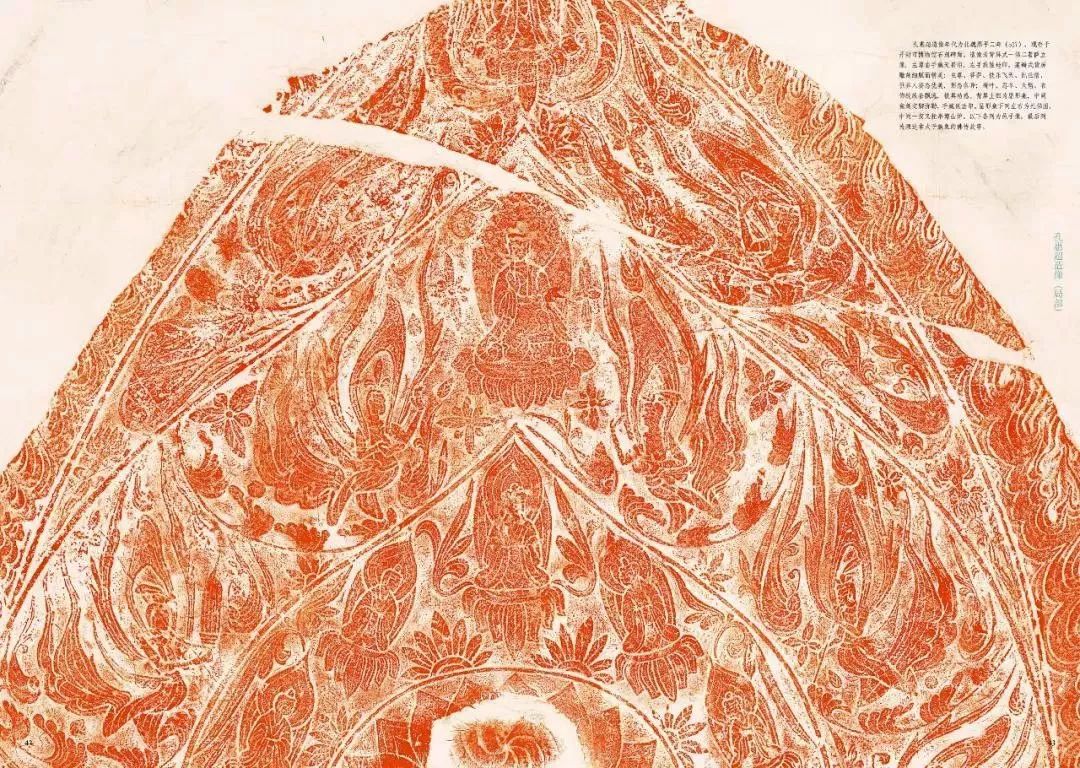

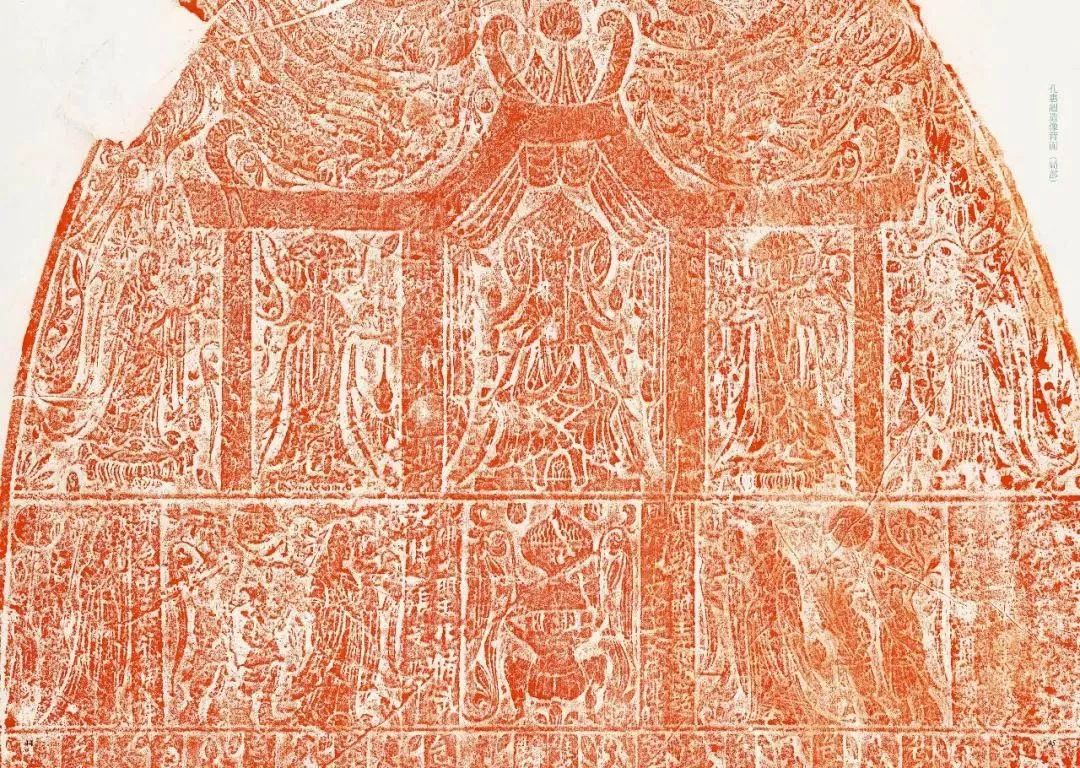

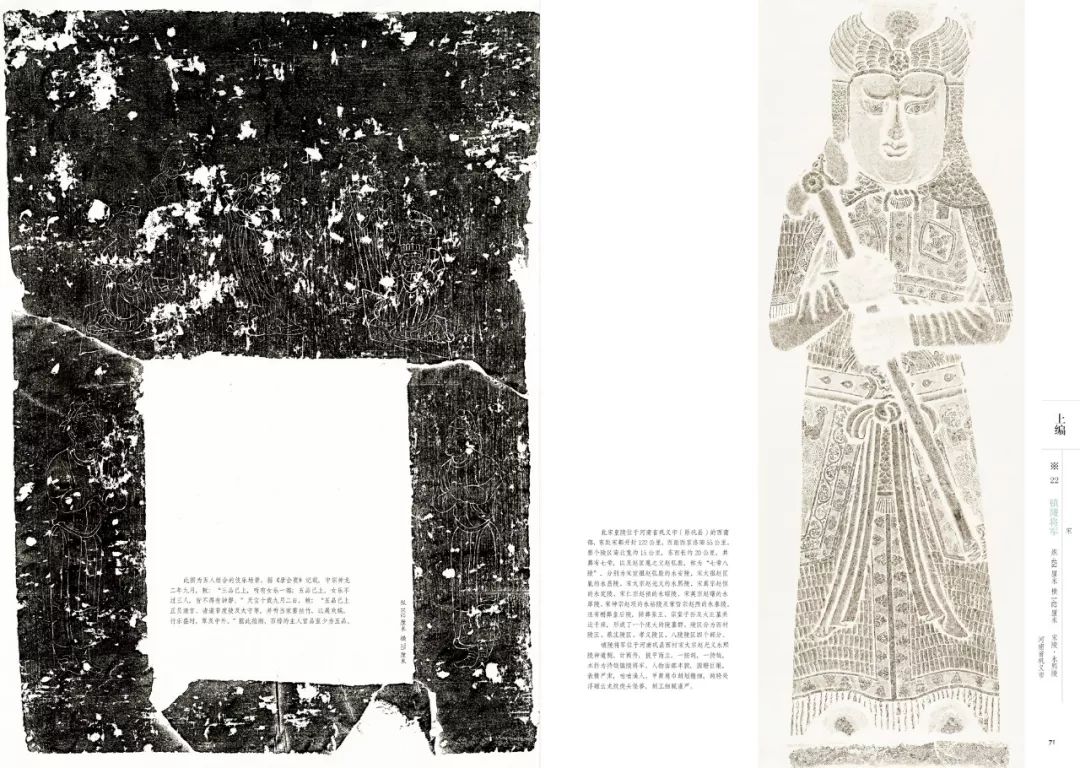

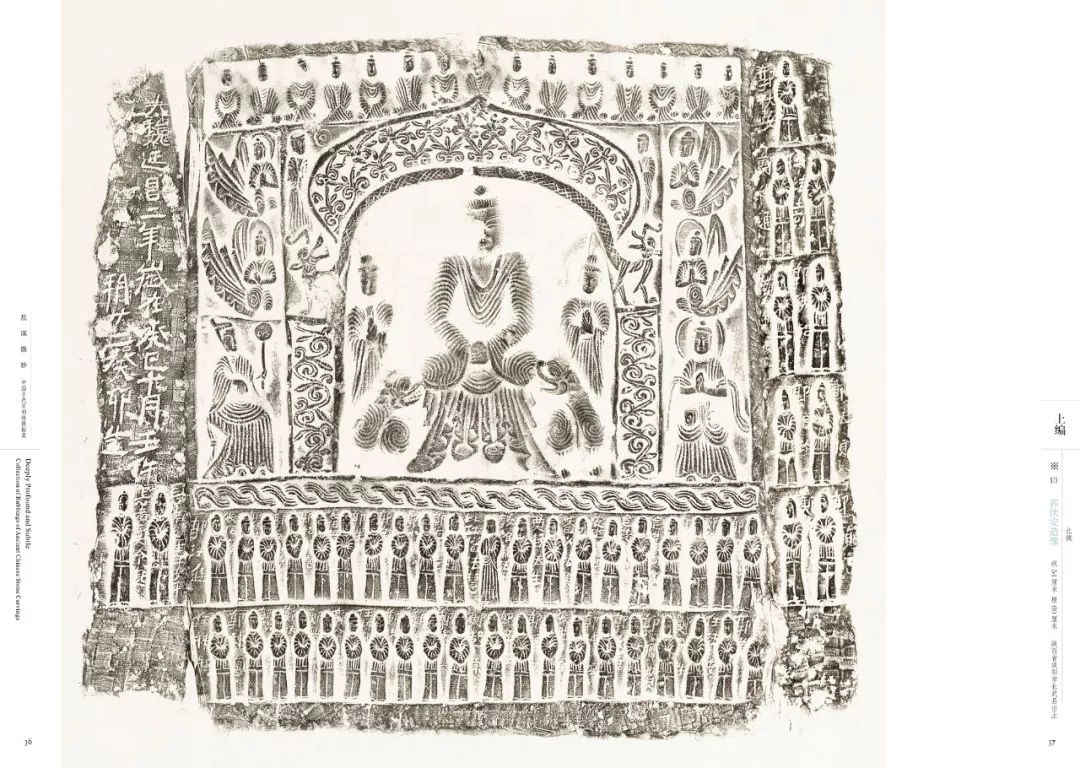

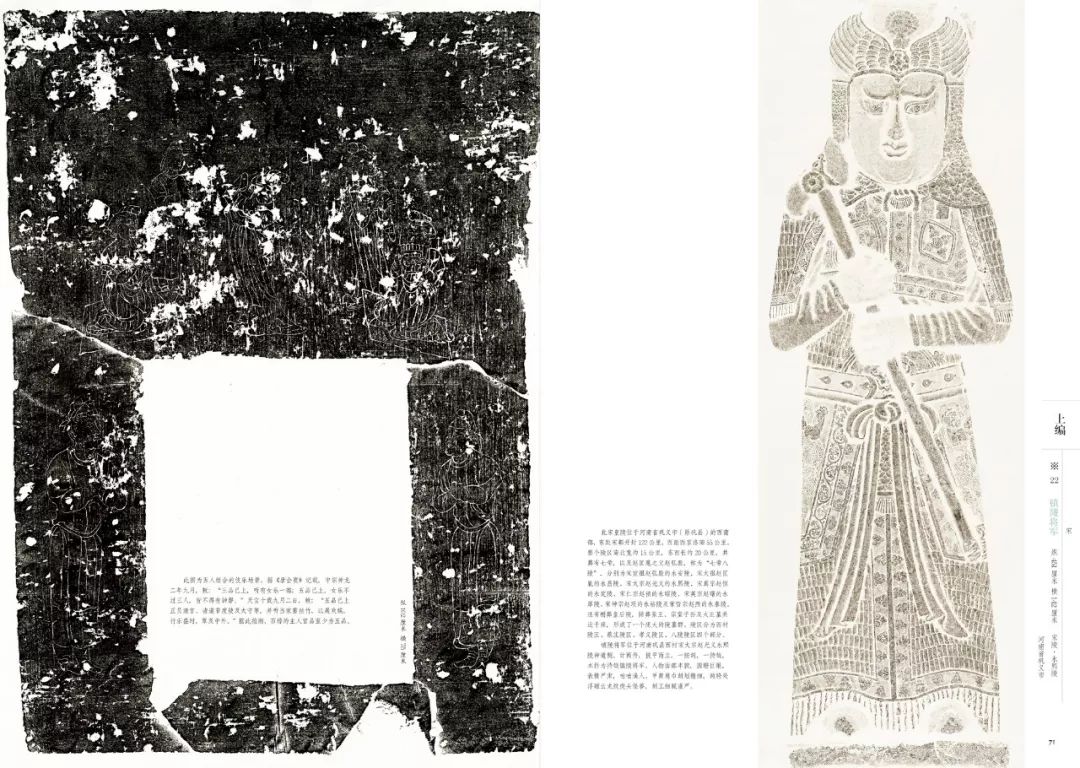

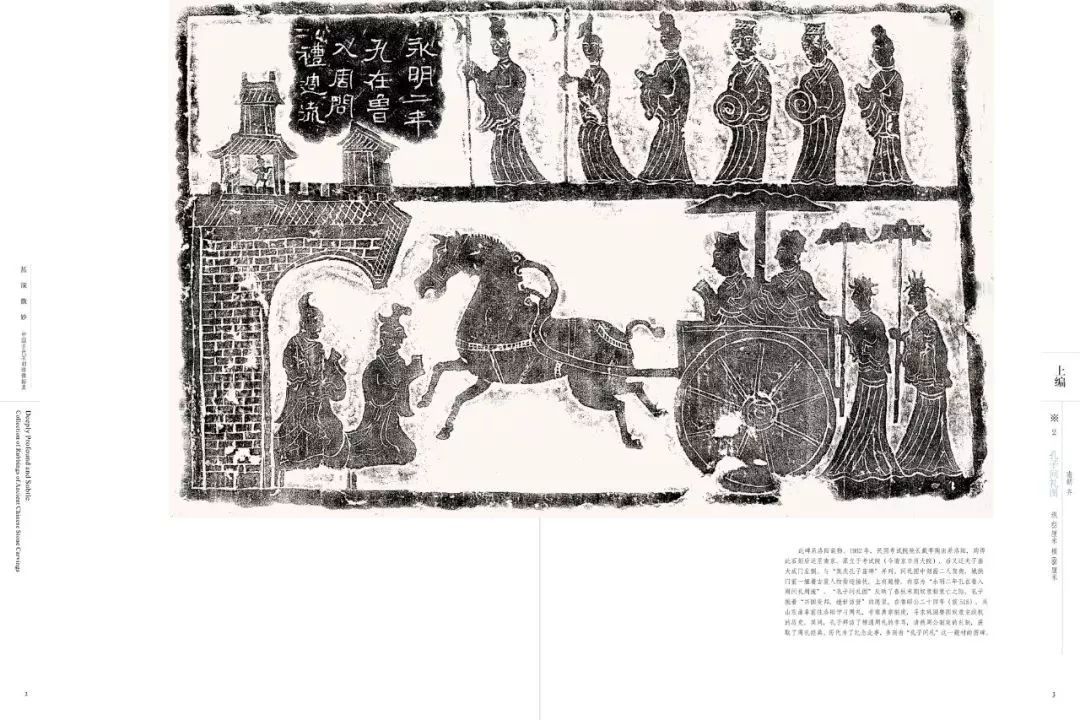

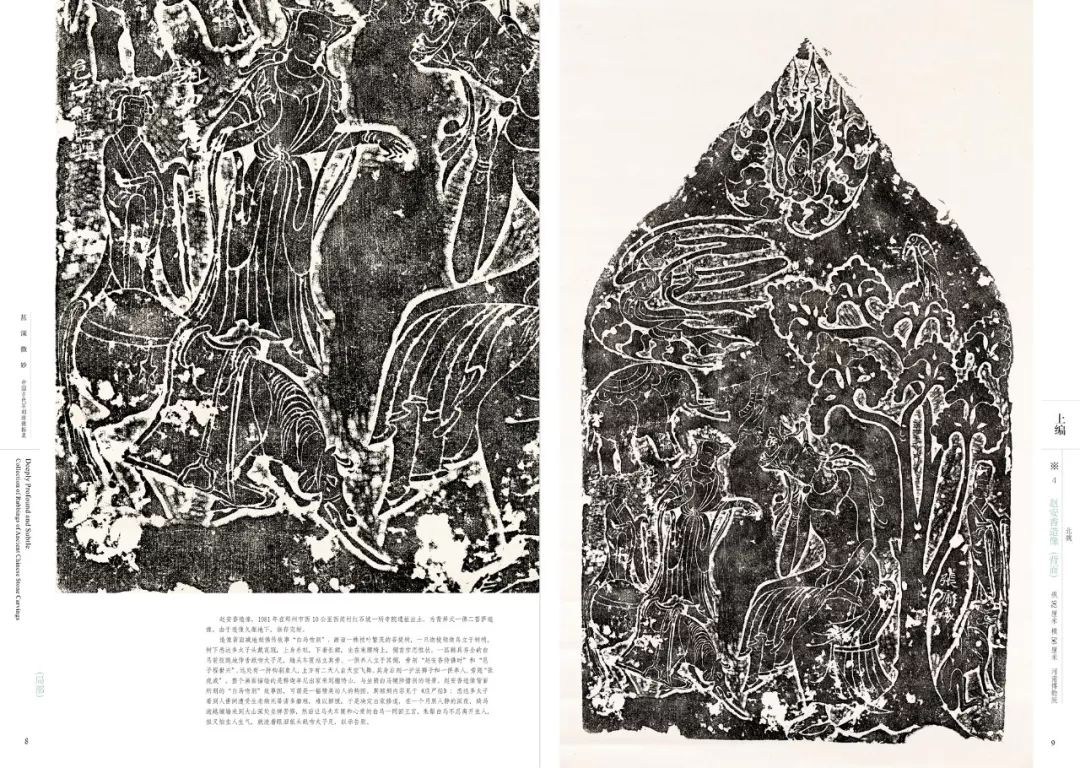

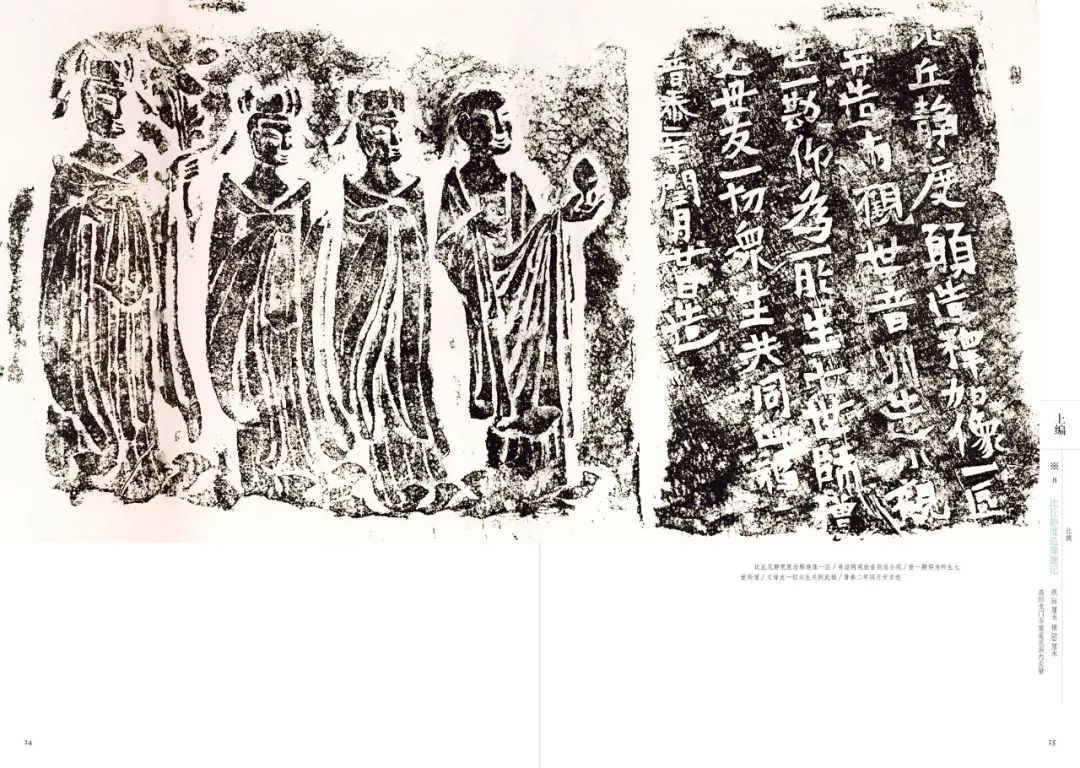

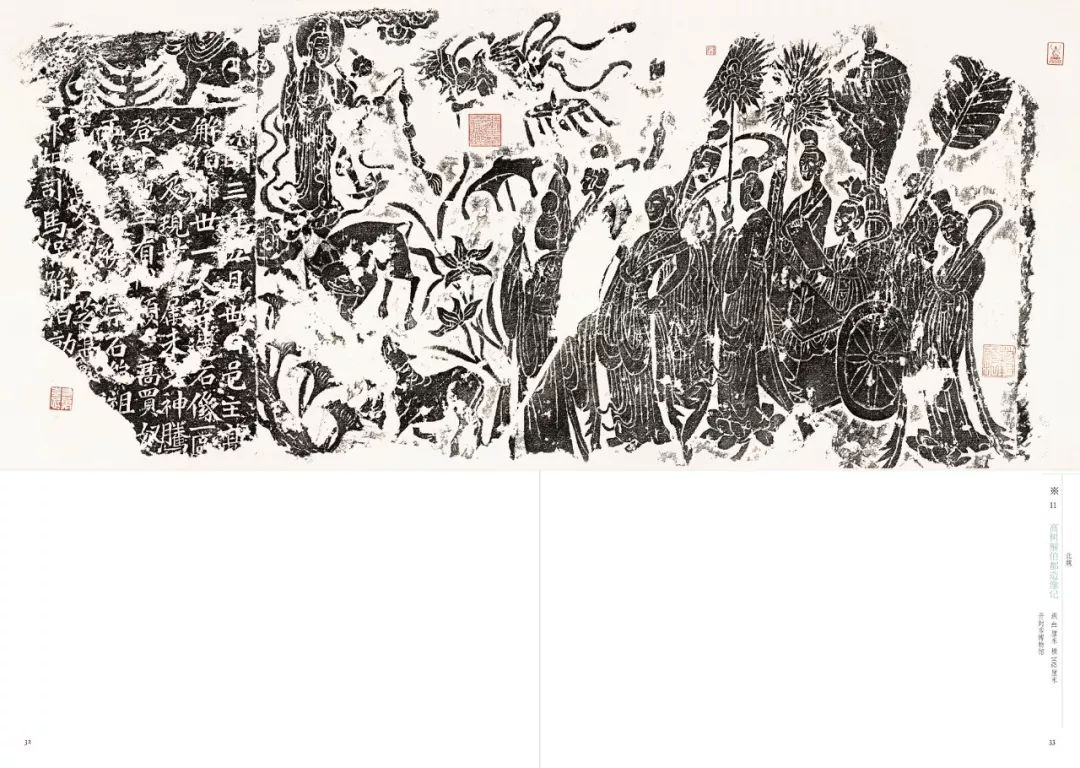

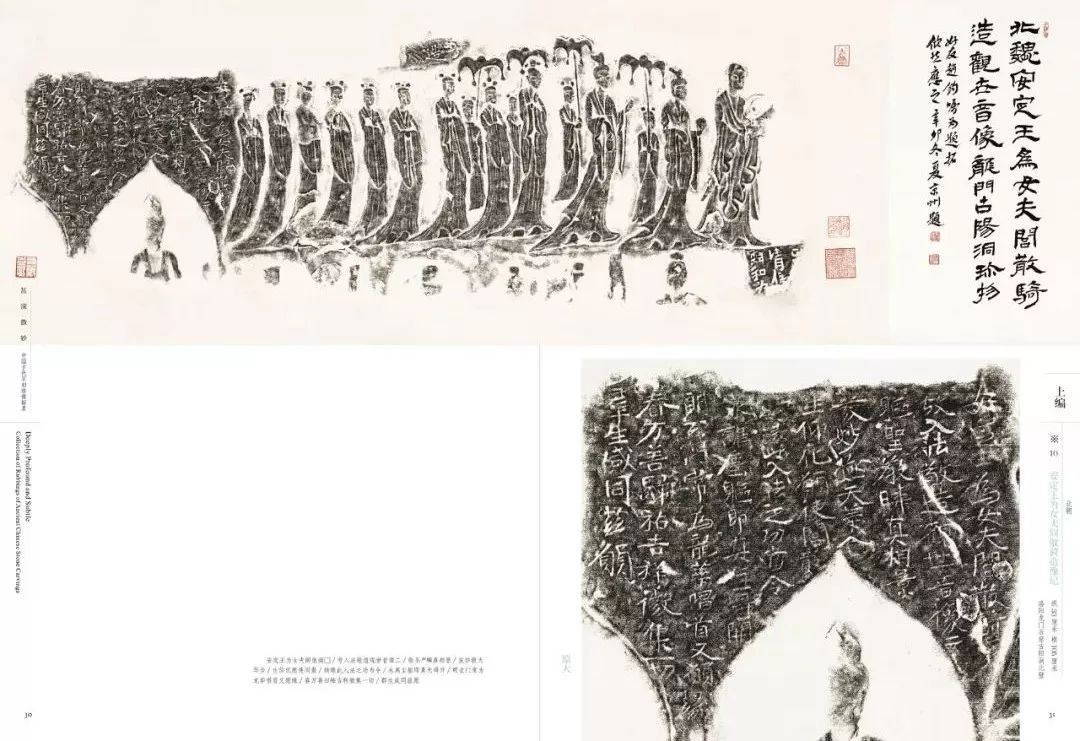

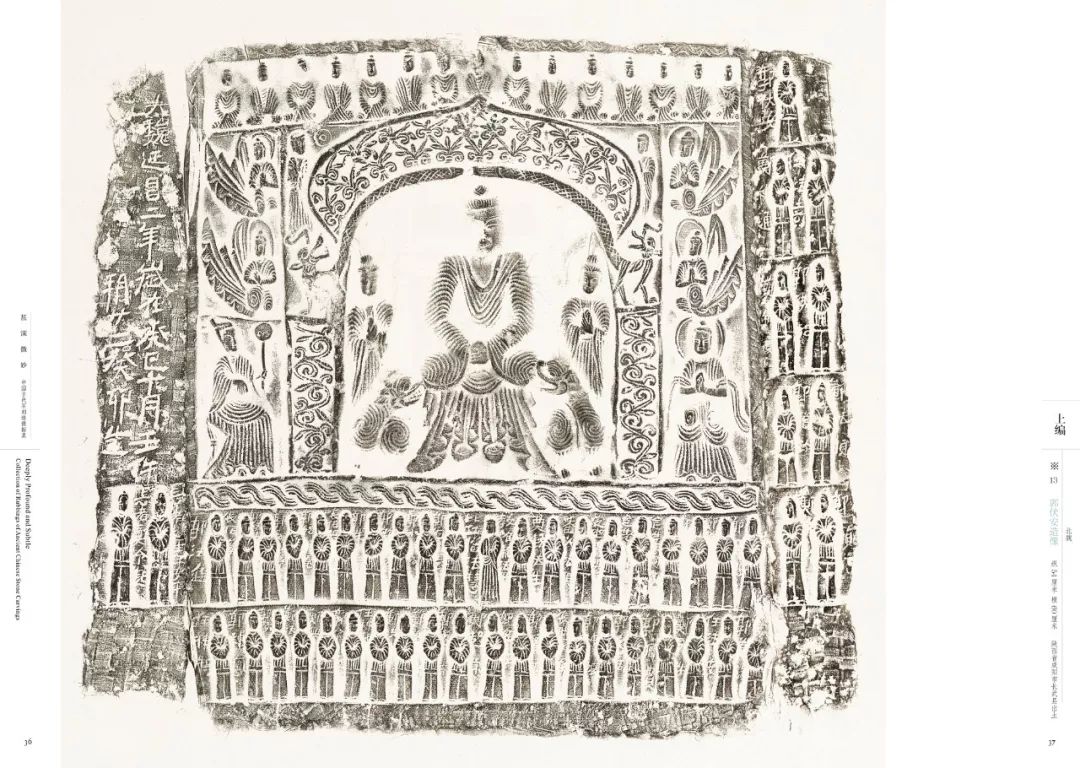

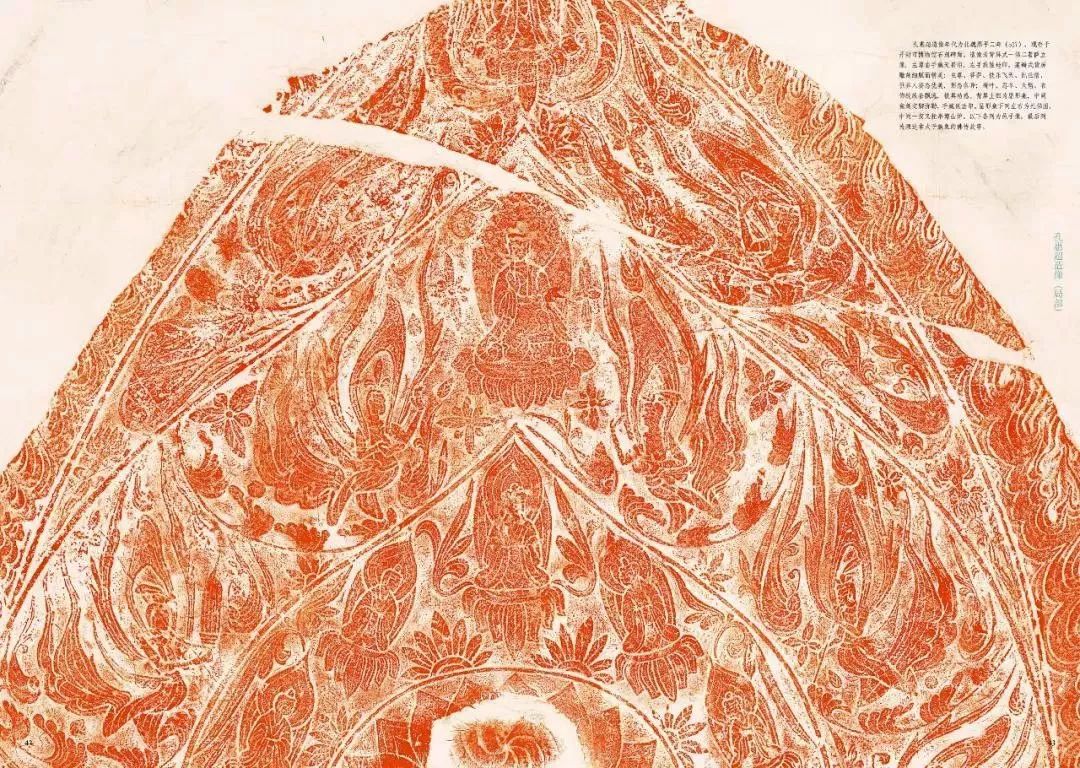

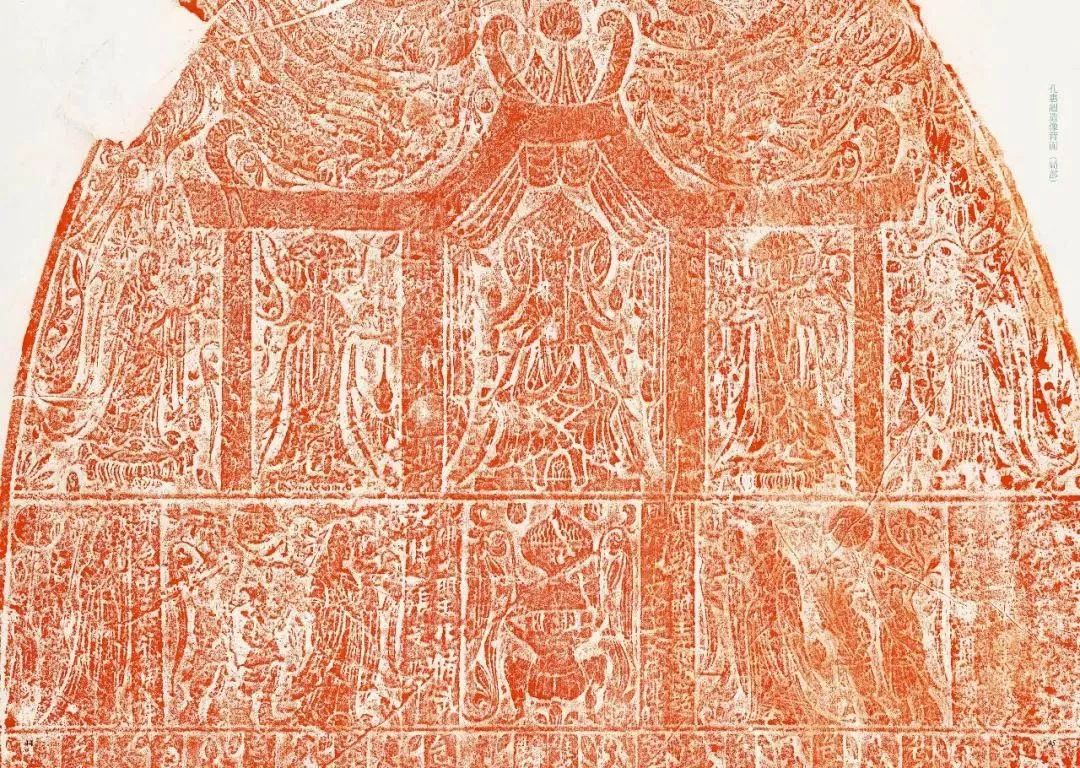

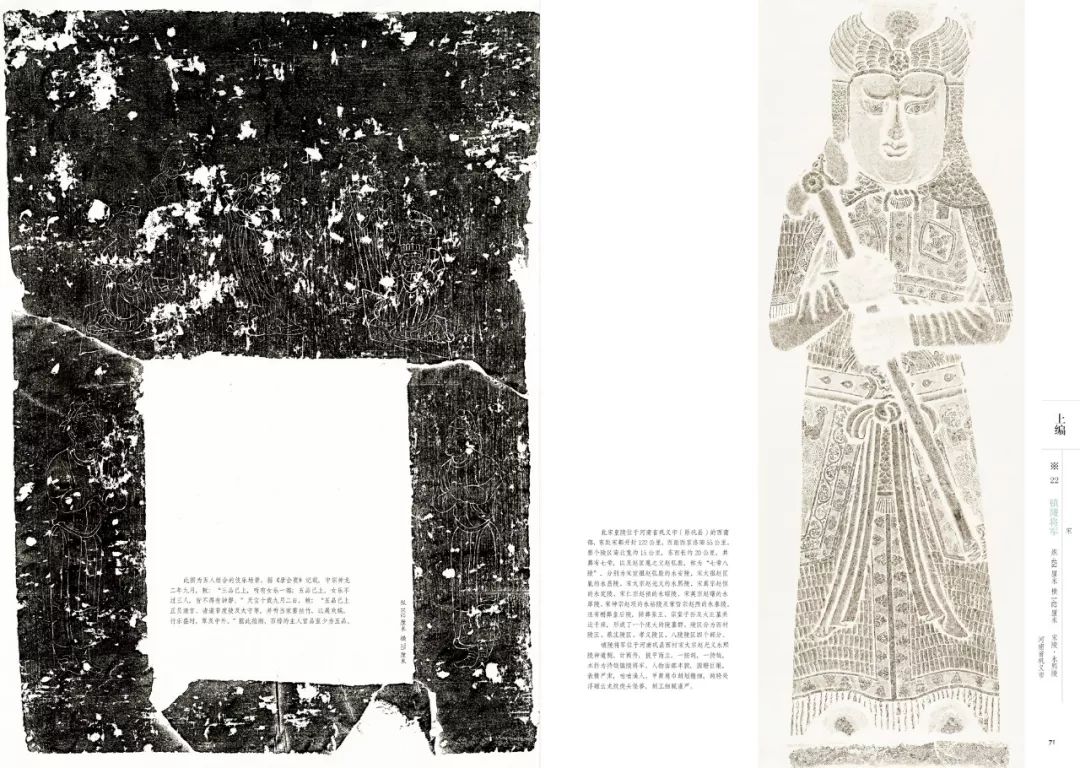

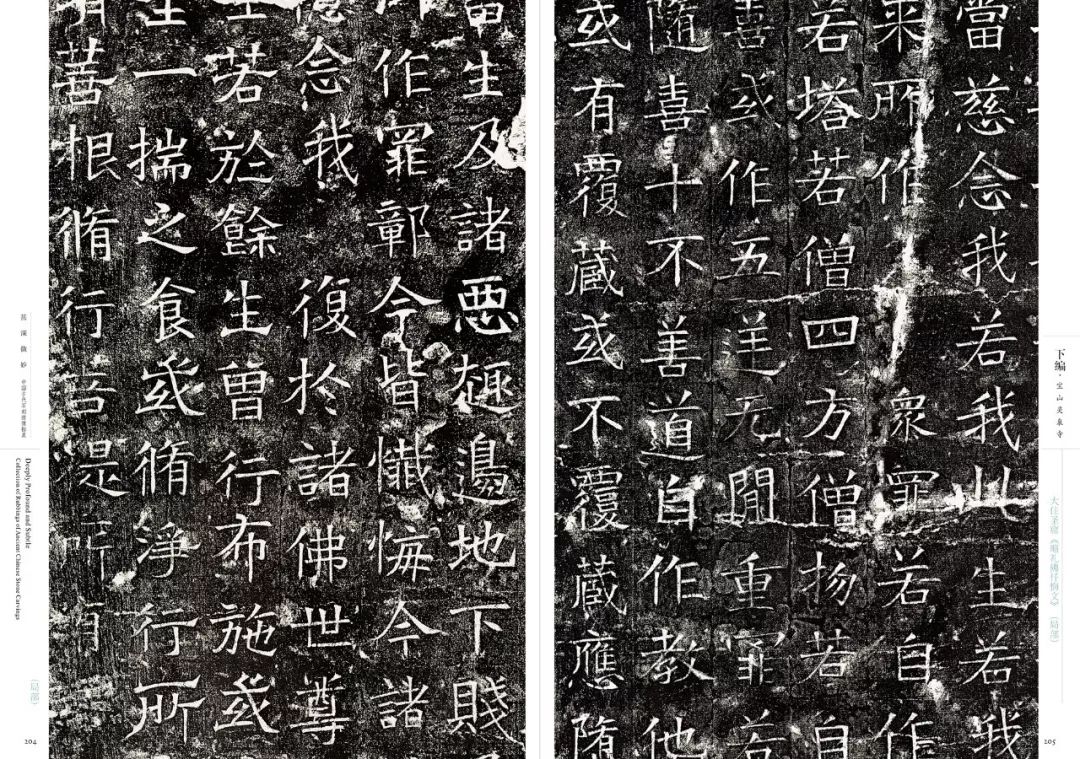

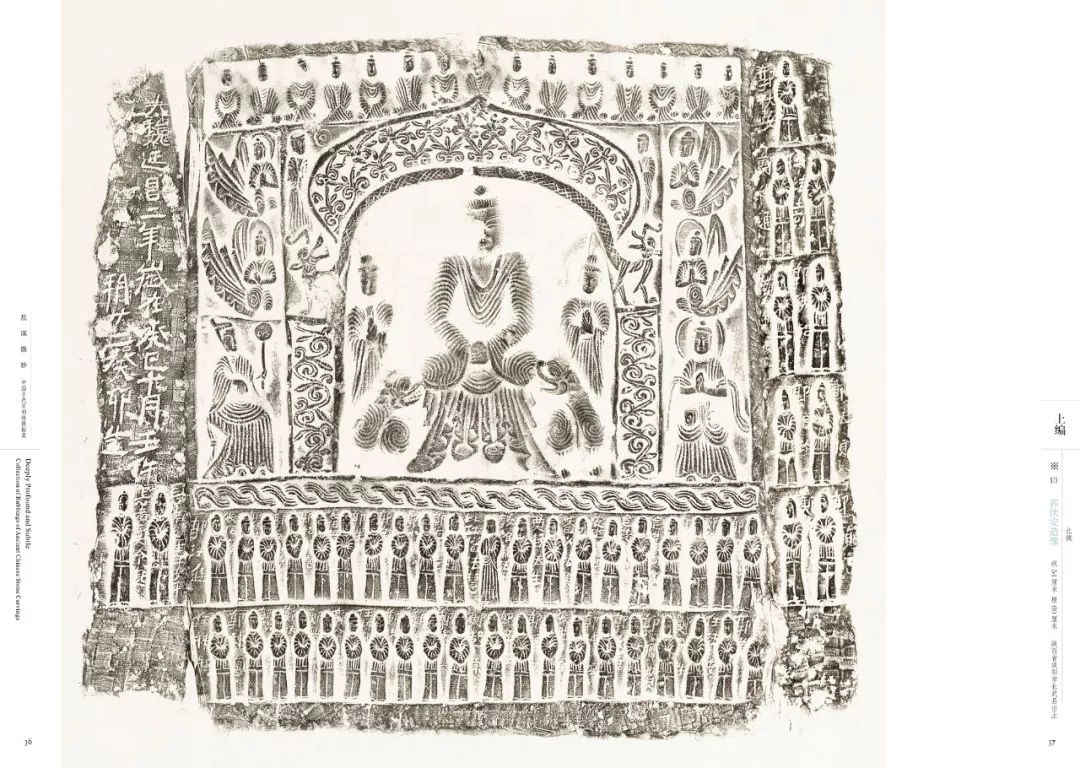

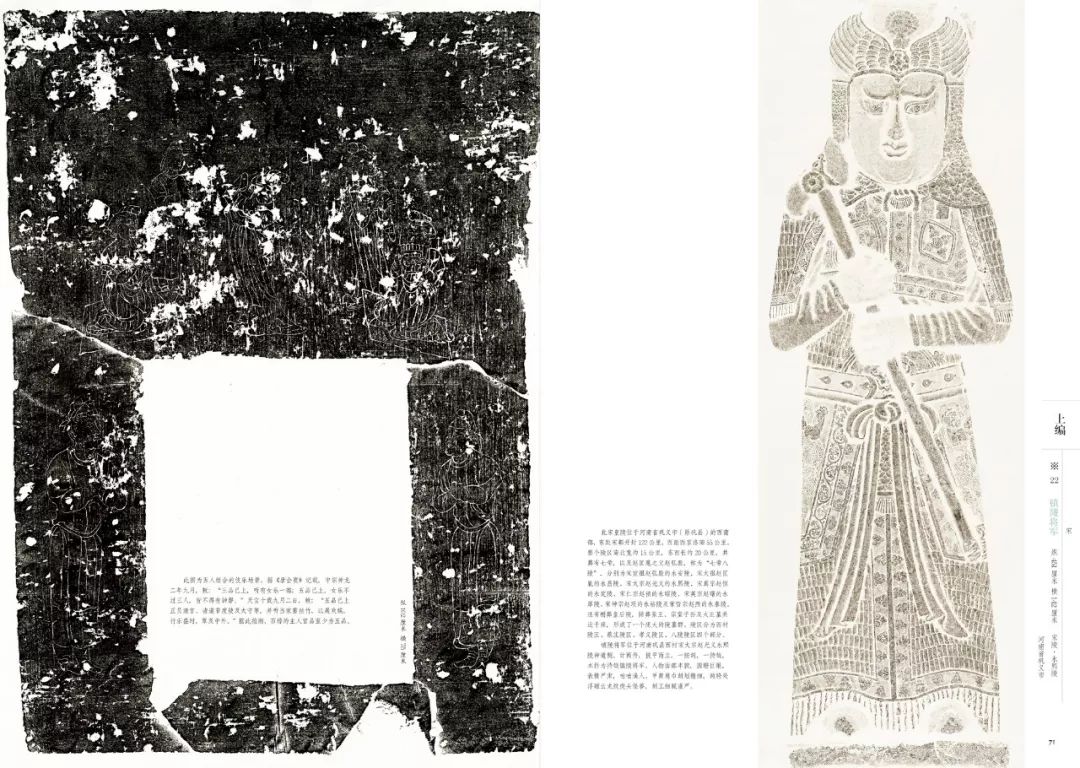

曲、赵二君的收藏,当然也承袭了前人对碑文的重视与梳理,但与此同时,他们的目光又更多地落在了石刻图像和佛像上,尤其是他们收藏的巨型佛像拓片,更是古人鲜有涉及的领域。这一方面是由于曲、赵二君自身分别从事建筑与视觉传达设计工作,对图形、图像有着天然的敏感和兴趣;另一方面,则是因为当下处于读图时代,现代人习惯于借助图像储存、处理信息,会不自觉地受到图像的吸引。相对于古代文人雅士的理性认识,这些拓片上的大佛菩萨、伎乐飞天、神王异兽、帝后礼佛,带领观者进入的是或神秘或遥远的时空,人们被唤起了更多的、感性的奇妙想象。

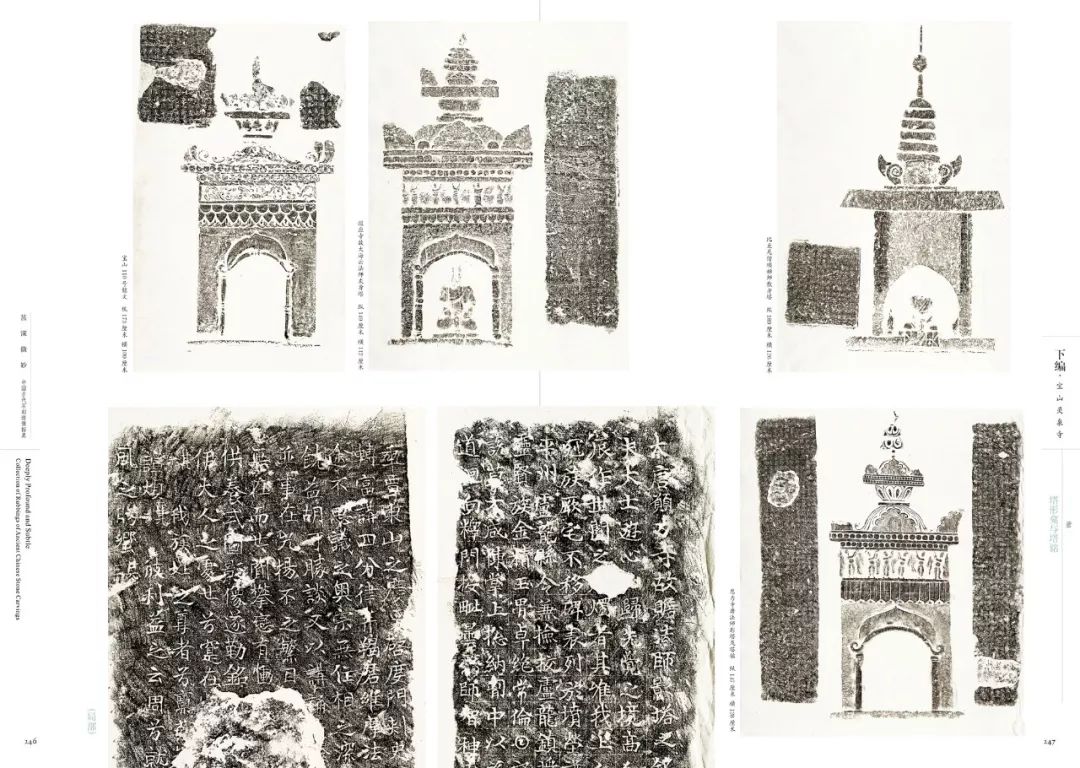

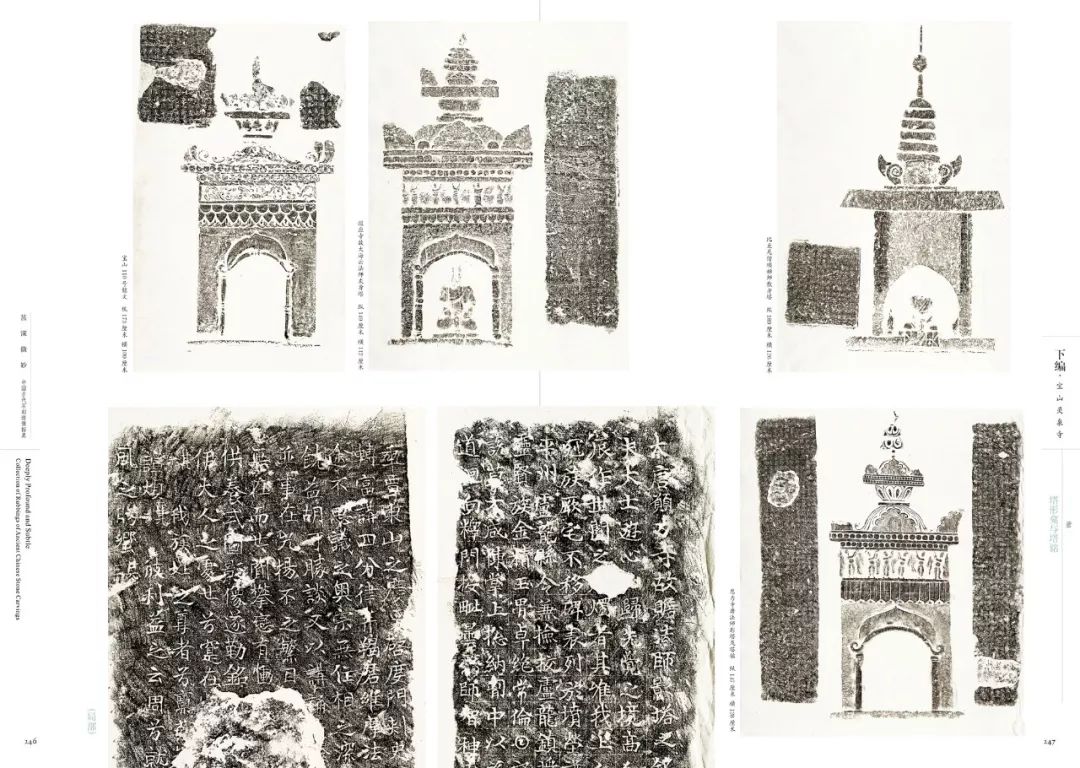

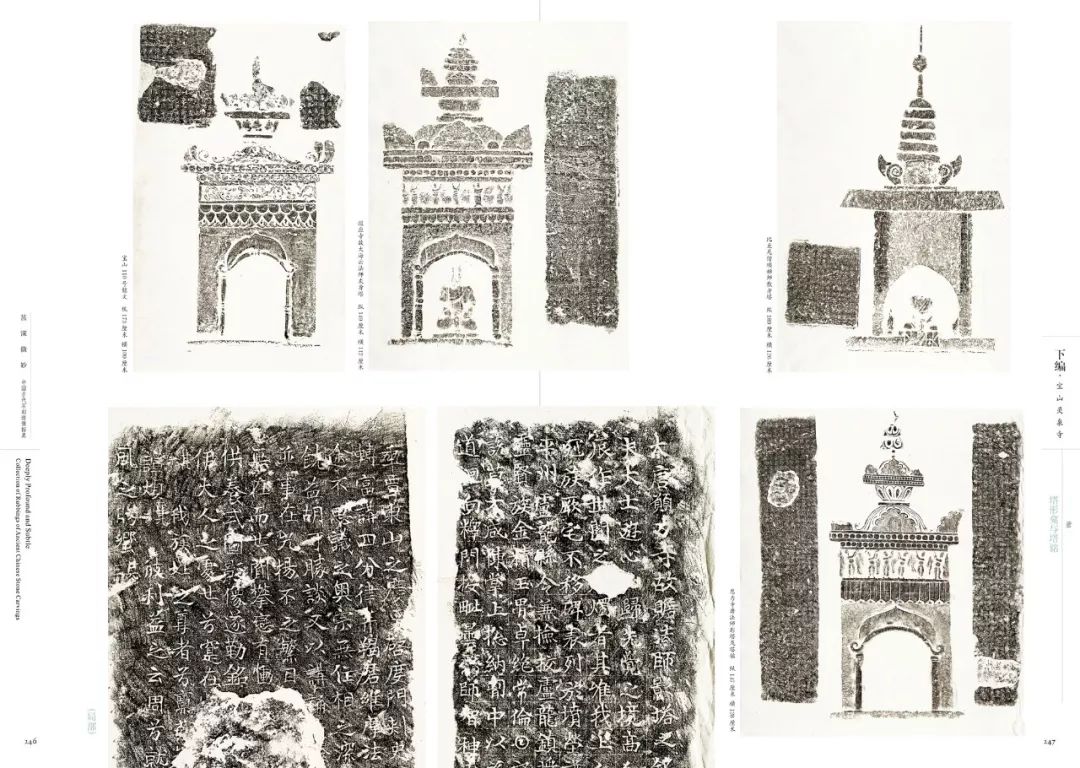

尤其令人赞叹的是,他们的收藏经常专注于某一专题,上规模,成体系,荦荦大端。比如偃师水泉石窟拓片,包含形形色色的佛龛形制与年代清晰的碑刻题记,两者相得益彰,为观者提供了研究佛教建筑和源流的生动文本;再如宝山灵泉寺拓片,囊括大量佛塔、刻经碑及高僧铭记,又为观者展现了相对完备的不可多得的「浮雕塔林」与经文相呼应的生动画卷。专注于一地一处石窟,对收藏者而言难度极大,但对研究者而言却是方便直接,让后者对图像的构成布局,造型手段,书风与字体的嬗变,乃至时代、地域特征都能迅速获得较清晰的认识和把握,甚而能从形式分析延伸至社会文化背景的研究,凸显的更多的是其形象意义、艺术价值和宗教文化历史价值。

其次,曲、赵二君传播藏品的方式也发生了根本的变化。赵明诚、李清照收藏的拓片,几乎只能在夫妇二人间展玩;其后身逢乱世,在纷飞的战火中,在逃亡的颠沛中,眼睁睁地看着藏品从「十去五六」到「十去七八」,甚或「皆为煨烬」,这种摧心剥肝之痛,李清照也只能无奈地发出「得之艰而失之易」的悲凉喟叹。

清乾嘉同光间,拓片收藏者多或为权贵,如阮元、翁方纲;或为富贾,如张廷济、陈介祺,藏品仅限于他们之间的相互索取或赠送,寻常读书人几乎很难问津。而曲、赵二君奉行集古为众的公益观念,踩着「共享」的盛世时代节拍,将自己的收藏甄选编辑,整理成册,并借助现代科技,付梓发行,让普罗大众零距离地感受到古物的馨香。

昔时,黄易因勘察和收藏拓片而著有《小蓬莱阁金石文字》,阮元因手有《天发神谶碑》拓片而写出一手好篆书。今天,藉由现代印刷技术,「独乐乐」变成了「众乐乐」,一卷在手,洋洋大观,观者可以随时随地地观赏和感受拓片上留下的斑驳陆离的石花,温润细腻的墨迹;静静地体会其独特的审美意象,获得书法、图像上的灵感和启示;甚而,还能研究图像所包含的完整的文化信息,揭示作品的真正的用途和社会意义,进而探索总结艺术史、宗教史发展的脉络。或许,这才是收藏利益的最大化,也是收藏者最大的心愿吧。

毋庸置疑,文化遗产的研究和保护,直接关系到民族国家身份的辨识和认同。一座座石碑和雕像,连缀起来的是中国的文献史、文字史、建筑史、宗教史,甚至还有书法、音乐、舞蹈等的历史。一张张拓片,既精且美,阐幽发微,它们携带着文明的基因和密码,承载着丰富的文化信息,浓缩着抽象的文物价值,留下了深远的想象空间,永远值得我们驻足凝神,俯下身去,体悟其中的甚深微妙。

2、1-2篇原创文稿(艺术家自己或评论人针对作品的评论或赏析解读);

4、在其他平台原创刊发的,请加“游观”为白名单后,再进行投稿。

/

此文章图片来源于 格物拾器

本号所登载之文章,除部分原创外,版权属于原作者。若涉及版权问题,请联系我们处理。图片除平台拍摄及相关作者提供外,其它图片均源于网络,版权归原作者所有,本号不对其来源负责。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) |

Powered by Discuz! X2 |