【红色故事】新泉整训探索党的军事路线的历史贡献 2020-01-09 20:16

福建省连城县是原中央苏区核心区域之一。1929年5月、6月、12月,毛泽东、朱德、陈毅等率领红四军三次进驻新泉,并进行了著名的新泉整训,为探索解决党的军事路线问题做出了重要贡献。包括:选择进驻新泉制造红四军主力向江西退却的假象,迷惑、调动直至基本肃清国民党在闽西的正规部队,开拓中央革命根据地的基本区域范围,第一次探索触及到了集中优势兵力,打歼灭战和从游击战向带游击性的运动战转变等红军战略战术原则;选择进驻新泉休整期间深入思考和探索建党建军问题,提出“绝对的党领导”的观点,第一次从理论上探索触及到了如何保证红军的无产阶级性质和人民军队的特征的问题,为红四军党的“九大”正确总结经验和统一认识提供了科学的理论指导;选择进驻新泉整训举办基层军事干部训练班,在全军开展军事技术、战术训练,制订红军的各种条例、条令等法规,讲授《新游击战术》等课程,提倡勤学苦练,加强官兵军事素质和提高战斗力;选择进驻新泉整训加强纪律建设,在“三大纪律六项注意”的基础上增加了“洗澡避女人”和“大便找厕所”两条规定,进一步从细微处把红军的纪律建立在维护人民利益的基础之上。

一、在新泉制造红四军主力向江西退却的假象,迷惑、调动直至基本肃清国民党在闽西的正规部队,第一次探索触摸到了红军战略战术原则的核心和军事战略转变等如何打仗的客观规律

党的军事路线包括战略战术原则和建军原则两个方面,是在以毛泽东为主要代表的中国共产党人领导创建工农红军和农村革命根据地,开辟农村包围城市、武装夺取政权道路的斗争中产生的。分别来说,红军的战略战术是从井冈山到第三次反“围剿”战争的长期作战过程中逐步产生形成的。其间,为了开拓中央革命根据地的基本区域范围,选择进驻新泉制造红四军主力向江西退却的假象,迷惑、调动直至基本肃清国民党在闽西的正规部队,第一次探索触摸到了红军战略战术原则的核心和军事战略转变等如何打仗的客观规律。

初上井冈山时,为了站稳脚跟,毛泽东批判地接受土著绿林队伍对付官兵进剿的生存秘诀,提出打圈是个好经验,不过他打圈是消极的,不是为了消灭敌人,扩大根据地,我们改他一句:既要会打圈,又要会打仗。打圈是为了避实击虚,强敌来了,先领他转几个圈子,等他晕头转向、暴露出弱点后就抓准他狠打,打得干净利落,打得要有收获,既要消灭敌人,又要缴获武器。这样,他就指挥部队以宁冈为中心,四处打游击。1928年1月,毛泽东在遂川总结游击战争经验,将打圈子战术深化一步,提出“敌来我去,敌驻我扰、敌退我追”十二字诀,以应对敌人的进攻。同年5月,毛泽东和朱德在概括总结的基础上,进一步提出“敌进我退,敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追”十六字诀的游击战术,为后来红军整个作战原则的形成奠定了基础。

红四军创建初期力量比较弱小,必须坚持和发展游击战争,不失时机地开展攻势作战,以达到不断地消耗和歼灭敌人,锻炼和壮大自己的目的。为了打破湘赣两省军阀向井冈山发动的“会剿”,1929年1月,毛泽东、朱德率领红四军主力3600人离开井冈山转战赣南闽西,极大地拓宽了观察处理军事政治问题的视野。特别是当年3月打下长汀后,毛泽东和红四军前委掌握了蒋介石和桂系军阀决裂的消息,召开辛耕别墅会议重新擘画发展蓝图,决定不再返回井冈山地区,而是放手一搏:在赣南闽西二十多个县范围内开展游击战争,开创武装割据局面,并将其作为红四军“前进的基础”。这是一个重大而正确的战略决策。这不仅为后来中央革命根据地的创建奠定了基础,而且也打造了一个蕴藏战略纵深的空前革命战争舞台,从而抓住了丰富、发展党的正确军事路线的重要契机。赣南、闽西地区,东起福建沙溪和九龙江西岸,西至江西赣江东岸,南迄闽粤赣边界,北抵江西乐安、宜黄、南城和福建泰宁、将乐,南北长约300公里,东西宽约250公里,人口300多万,地域宽广,适宜于发展游击战争;党和群众的基础好,物产比较丰富,能为坚持武装割据提供足够的人力物力支持;国民党驻军力量薄弱,并且距离大城市远,交通不便,军队往来和聚集都很困难。党在赣南有相当力量,地方红军第2、第4团已发展到1000多人,闽西各县党组织已普遍建立,并且有武装斗争的基础。这些条件加速了红军战略战术原则的形成。

新泉见证了党的军事路线的早期探索。1929年5月中旬,红四军前委会议根据中共闽西特委报告的闽西敌情,决定乘驻龙岩闽军陈国辉部主力赴广东参战、兵力空虚的有利时机,红四军再次开往闽西,配合闽西地区的党组织和地方武装,创造公开的工农武装割据。关于具体行动计划商定的时间和地点,毛泽东选择了5月21日到连城庙前。5月21日,毛泽东等在连城庙前孔清祠会见闽西地方武装负责人曾省吾等,听取有关敌情的汇报,查明了驻守龙岩城及近郊的为闽军第1混成旅的两个营与旅直属队机枪连和特务连,决定乘该旅主力远在广东潮汕地区混战之机,出敌不意地攻占龙岩城。23日,红四军发起进攻龙岩城战斗,将守敌陈国辉部1个营全部歼灭。为了诱使陈国辉旅主力回援,红四军又主动撤出龙岩,在25日一举攻占永定县城,成立闽西第二个县级革命政权———永定县革命委员会,由张鼎丞任主席。6月3日,再占龙岩,成立龙岩县革命委员会,由中共闽西特委书记邓子恢任主席。红四军两次攻占龙岩城,使前出东江的敌第1混成旅主力十分惊慌,陈国辉匆忙赶回龙岩城。红四军主动放弃龙岩、永定两城,于6月7日进攻上杭白砂,歼灭敌暂编第2旅一部,接着又占领上杭东北的旧县和南阳等地,基本肃清了长汀、连城、龙岩、永定、上杭这五县交界处的地方反动武装。6月10日,红四军主力进驻通往赣南的要隘新泉,造成红军向江西退却的假象,旨在进一步迷惑敌人,引诱陈国辉主力返回龙岩城。其实,红四军前委正在新泉紧锣密鼓地张网以待:一面安排部队作为期1周的休整,为伺机三战龙岩作准备;一面发动和配合连城南部13个乡农民暴动,帮助建立连南区革命委员会,使闽西的地方红军有了相当发展,各县赤卫队已初步建立。在此基础上, 6月19日,红四军在闽西地方红军和龙岩县赤卫队配合下,第三次攻打龙岩,歼灭第1混成旅主力2000多人,龙岩第三次获得解放。这时,闽西地区除据守上杭城的国民党暂编第2旅外,已无其他正规军。到1929年7月,闽西革命根据地初步建立。

红四军再度入闽和三打龙岩在灵活运用十六字诀的基础上,结合新的战争条件环境进一步探索适合红军作战的战略战术,丰富发展了井冈山时期的游击战术。主要是第一次探索触摸到了红军战略战术原则的核心———集中优势兵力,打歼灭战,以及从游击战向带游击性的运动战转变的军事战略转变规律。这对红军战略战术形成起到了承上启下的关键作用。

第一,针对中央“二月来信”,强调“分兵以发动群众,集中以应付敌人”。因为分兵容易被敌人各个击破,越是恶劣环境,部队越须集中才能团结内部应付敌人。一打龙岩就是典型的集中三个纵队之力,然后主动撤出龙岩到永定分兵开展群众工作。

第二,坚持采取打圈子政策,不到条件具备,包括地势与群众,有胜算可操时,决不和敌人硬拼。二打龙岩和三打龙岩就是典型的反复打圈子、诱敌深入,把陈国辉主力部队调回龙岩聚而歼之。

第三,坚持以歼灭敌人有生力量为目的,不计较一城一地的得失。这是再度入闽和三打龙岩期间形成的一个极为重要的新元素。以歼灭敌人有生力量为目的,打歼灭战,不计较一城一地的得失,就是力争主动、避免被动。这是红军战略战术的精髓,揭示了中国革命战争的内在规律,是红军克敌制胜的法宝。

第四,开始从游击战向带游击性的运动战转变。红四军主力下山后,由于环境和视野的扩大,毛泽东的军事作战指导思想也产生了发展和变化。首先就是作战条件的变化。地域地形的平坦开阔,战场扩大并有战略纵深了,便于更大规模的部队纵横驰奔、穿插迂回,可以打更大的圈子诱敌深入、调动敌人,在运动中予以歼灭,而又不易于被敌人逼到绝路。这些条件使红军能够建立起机动作战的正规部队,并且具备了比较大的带有广大群众支持的战略回旋余地。把各种情况综合起来考量,再联系朱毛对三打龙岩的统筹指挥、排兵布阵、歼敌数量等具体做法的进一步收放自如,是不是可以说,三打龙岩率先开始了红军军事战略的转变———从游击战向带游击性的运动战转变。

应该说,由于具体历史条件的限制,当时党内对这一点还缺乏普遍深刻的认识。据有关资料介绍,一打龙岩结束后,就有干部汇报说,我部伤亡不大。把敌人打跑了就是战果不大。毛泽东则风趣地说:“怎么说战果不大呢?把敌人打跑了,也是一个胜利呀!”朱德接着说:“跑了和尚跑不了庙,同志们,准备好,我们总要把敌人消灭的。”毛泽东、朱德的回答表明,红四军反复攻打龙岩,并不是单纯为了消灭陈国辉的留守部队、占领龙岩城,其主要目的,是为了消灭陈国辉旅的主力,扫清创建闽西革命根据地的主要障碍。

毛泽东所写的《菩萨蛮·蒋桂战争》这首词的下半阙也可以证明这一点:“红旗越过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。”这里,使毛泽东更关心更欢喜的是,开创了“工农武装割据”的新局面,使闽西的割据地区连成一片,最终奠定了中央革命根据地的强有力根基。这标志着他宏伟战略目标的部分实现。

二、在新泉休整期间深入思考和探索建党建军问题,提出“绝对的党领导”的观点,率先从理论上探索触摸到了如何保证红军的无产阶级性质和人民军队的特征问题,为红四军党的“九大”正确总结经验和统一认识提供了科学的理论指导

随着赣南、闽西革命根据地的巩固和扩大,军队建设成了正确执行党的政策、推动革命事业前进的关键。但是,对于把红军建设成一支什么样的军队、怎样建设这支军队等重大问题上,红四军党内、特别是红四军的高级领导机关中,还远没有达成共识。争论的焦点是红四军内是否仍要设立军委。一种意见要求成立军委,认为“既名四军,就要有军委”、建立军委是完成党的组织系统;指责前委“管的太多”“权力太集中”“代替了群众组织”,是“书记专政”,有“家长制”的倾向。一种意见认为,领导工作的重心还在军队,“军队指挥需要集中而敏捷”,由前委直接领导和指挥更有利于作战,不必设重叠的机构,并批评硬要成立军委实际上是“分权主义”。由此可见,怎样把一支农民占主要成分的军队改造成为无产阶级领导的人民军队,成了当时摆在红四军领导层亟待解决的中心任务。正如毛泽东所说的那样,这个问题不解决,中国的革命就不能前进一步。

毛泽东最先对问题进行了深入的思考,并在三湾改编和制定三大纪律六项注意的实践之后,逐步萌生了一些建军思想。但他的思想并没有得到红四军领导机关的一致赞成,因此,即使经过几次会议的争论之后,还没有达到认识上的统一。为了尽快结束纷争,前委要求争论双方各作一篇文章,详陈各自的意见、思想。1929年6月14日,毛泽东在新泉休整期间就红四军党内存在的争论问题,给第一纵队司令林彪写了回信,并送交前委。6月15日,朱德也写信给林彪,就红四军党的组织领导问题阐述自己的看法。毛泽东在文章中把红四军党内争论归纳为14个问题,逐条进行剖析和阐述,高屋建瓴。他认为,“现在争论的问题,不是个人和一时的问题,是整个四军党的和一年以来长期斗争的问题”,其实质是红四军党内无产阶级与游民、农民、小资产阶级两个思想系统的斗争,其主要问题是个人领导和党的领导的关系问题。他指出:“四军党内显然有一种建立于农民、游民、小资产阶级之上的不正确的思想,这种思想是不利于党的团结和革命的前途的,是有离开无产阶级革命立场的危险”,必须“克服这种思想,以求红军彻底改造”。他还深刻地指出:“党内有争论问题发生是党的进步,不是退步。”因为有助于同志们把问题彻底弄清楚,“而且一定能选择并拥护一种利于党的团结和革命前进的意见。四军改造的工作由此可以完成,四军的党由此可以得到一极大的进步,这是绝对无疑的”。作为人民军队初创时期的重要文献,毛泽东在新泉写的这封信第一次比较系统地提出了党对红军的绝对领导和红军建设的一系列根本原则,为后来古田会议决议的起草提供了科学的理论指导。朱德认为,发动红四军官兵进行大讨论,让大家在讨论中认清非无产阶级思想的危害性以及纠正这一错误思想的必要性,有利于实现思想统一,努力建设新生命的党。他在信中指出:此次的辩论,不但对党没有损失,并且使党有大的进步,必定会培养多数党员的精神出来。

中央“九月来信”对于统一红四军党内认识,加强红军建设,对于古田会议的召开和古田会议决议的制定,起了重要指导作用。1929年8月下旬,陈毅代表红四军来到上海向中共中央汇报工作。8月29日,中央政治局决定由周恩来、李立三和陈毅组成三人委员会,周恩来为召集人,专门讨论解决红四军内部矛盾和发展方向的问题。9月1日,陈毅写完了中央要求写的《关于朱德、毛泽东红军的历史及其状况的报告》、《关于朱、毛红军的党务概况报告》、《关于朱、毛争论问题的报告》等五个书面材料。无论口头报告或书面报告,陈毅力求客观、公允、准确。后经三人委员会讨论后,一致认为要统一红四军的思想,消除红四军的内部矛盾,推广红四军的经验,肯定毛泽东的做法。最终经过三人小组一个月的认真讨论,形成了由陈毅起草,周恩来审定的《中共中央给红四军前委的指示信》,即著名的“九月来信”。信中肯定红四军建立以来的成绩和经验,从原则上回答了红四军争论的主要问题,对红军建设作出了一系列重要指示。指出:从你们过去的艰苦经验中就可证明,“先有农村红军,后有城市政权,这是中国革命的特征,这是中国经济基础的产物。”“党的一切权利集中于前委指导机关,这是正确的,绝不能动摇。不能机械地引用‘家长制’这个名词来削弱指导机关的权力,来做极端民主化的掩护。”对于红军中的种种错误观念,“前委应坚决以斗争的态度来肃清之”,并指示毛泽东应仍为前委书记。10月22日,陈毅从上海到达广东梅县松源,召开前委扩大会议,传达中央指示和“九月来信”,同时致信毛泽东转达中央精神,并请毛泽东返回红四军主持工作。11月26日,毛泽东到达福建长汀,重新担任红四军前委书记。28日,毛泽东在长汀主持召开了红四军前委扩大会议,认真讨论中央“九月来信”精神。根据“九月来信”关于“红军的军事技术要特别注意,决不应附和不爱训练与组织的农民意识,红军有好的军事技术,有严格的军事训练,才能加强自己的战斗力”的指示,前委扩大会议决定开展军政训练,以彻底纠正党内的错误思想,全面提高部队的军事素质。

三、在新泉开展军政整训,深入探索建军道路:开展思想教育运动,明确红军的主要任务;举办基层军事干部训练班,开展军事技能战术训练,增强官兵军事素质和提高战斗力;增加“洗澡避女人”和“大便找厕所”两条规定,形成著名的“三大纪律八项注意”,从细微处把红军的纪律建立在维护人民利益的基础之上

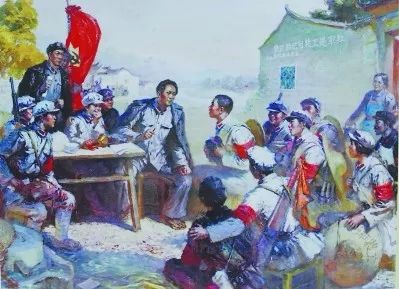

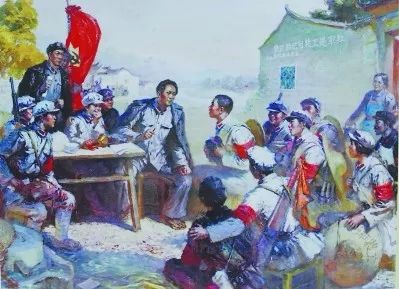

1929年12月3日,为了避开闽、粤、赣三省国民党军对闽西革命根据地“会剿”的锋芒,毛泽东同朱德、陈毅率红四军第一、第二、第三纵队撤离长汀开往新泉,与第四纵队会合。在新泉,红四军全军4个纵队4000多人都参加了集训,为期10天,规模空前。按照前委分工,毛泽东、陈毅负责政治整训,朱德负责军事训练。政治整训旨在明确红军的主要任务,自觉克服非无产阶级思想,纠正旧军阀作风。主要开展了三方面的工作,一是举行各种调查会,摸清部队官兵思想问题及其根源,为纠正各种非无产阶级思想提供第一手材料;二是开展思想教育运动,在分别做好党员干部、普通士兵思想工作的基础上,发动部队内部展开讨论、统一认识、提高觉悟;三是加强组织纪律教育,进一步从细微处把红军的纪律建立在维护人民利益的基础之上。新的亮点之一,是结合当地实际情况,在“三大纪律六项注意”的基础上增加了“洗澡避女人”和“大便找厕所”两条规定,开始形成了著名的“三大纪律八项注意”。

军事整训主要是举办基层军事干部训练班,在全军开展军事技术、战术训练;制订红军的各种条例、条令等法规;讲授《新游击战术》等课程。朱德紧紧抓住培训基层军事指挥员这个直接影响部队战斗力的关键环节,通过他们再去训练广大战士。具体做法是把全军各级干部编成若干个训练队,由纵队司令担任队长,队长以身作则,带动战士们一起,按实战要求严格训练。指战员们一起探讨战争中分兵与集中等战略战术问题,还制定各种条例、条令等。经过整训,全军上下军事技能有了很大的提高,部队面貌焕然一新。部队指挥能力和技战术水平的提高,对于红四军履行人民军队的各项任务和职责发挥了重要作用。这一做法成为红军日后常用的军事训练方式之一,有效提高了部队整体军事素质和战斗力。(作者:董志铭 国防大学军队建设与军队政治工作教研部教授)

综合编辑:文旅龙岩 红色文化周刊

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |