晚明艺术品交易方式研究 2020-07-22 20:00

晚明是中国古代艺术品交易最为繁荣的时代,其艺术品交易方式也较为多样。文章从显性交易与隐性交易两方面入手,综合、系统探讨晚明艺术品的交易方式。其中显性交易越来越成为艺术品交易的重要形式,直销、寄售、典当、抵押均是常见的公开交易方式,除此以外又有买卖双方的私下交易。隐性交易有酬酢、雅贿与折俸三种方式,后两者更具时代特征。文章立足于文献考证,归纳总结晚明艺术品交易的基本特点,进而引古证今、探古识今。

图文/宋长江 艺术市场研究

晚明的商品经济在中国古代历史上最为繁荣,艺术品交易空前兴盛。在具体的艺术品交易过程中,交易方式是核心组成部分,不同的交易主体会选择不同的交易方式,不同的交易方式也会影响交易场所的选择与交易价格的确定。从明代社会情境出发,以交易的直接与间接、公开与私下层面来看,大致可分为显性交易与隐性交易两大类。两种交易形式互为依托,共生共荣。在以往的相关研究中,多注重晚明书画的交易价格,交易方式也有提及,但存在论述不全面、不系统的问题。本文基于显性交易与隐性交易两大类,各自细分出不同的形式,试图全面系统地观照晚明艺术品交易方式。

显性交易

显性交易即一般买卖活动,艺术品显性交易程度之深浅与商品经济发展呈正向对应关系。晚明艺术品显性交易形式较为多样,有依托市场机构的公开化交易,如店铺、摊位中的直接销售、寄售,又有当铺中的艺术品典当,一般以货币支付为主;还有不依托市场机构的买卖双方的直接交易,即交易主体之间的直接交易,通过货币、以物易物的形式支付。另有艺术品抵押,既可依托当铺也可以在私人宅邸进行,暂放入第一类里论述。

01

依托市场机构的公开化交易

直销

直销是此类市场交易最为典型者,即买卖双方经过协商而达成的直接交易,并在公开的交易场所完成。市场交易越发达,直接交易所占比重越大,晚明的直接交易远胜过宋、元乃至明代初期与中期。艺术商人或其它商人是主要交易中介,往往在公开场所的店铺或摊位上售卖。陈列展示是此类场所直销的一种重要特征。陈列展示是当前商品销售重要环节,其中有诸多原则,古代的古玩诗画公开直销同样如此。如描绘万历至天启年间南京上元节灯市的《上元灯彩图》,其中有多处艺术品直销场景。下图为其中一处摊位,画面上方短桌上陈列多种艺术品,其中大件鼎彝之器是陈列展示的最佳品类。在明代类似的绘画中,大型鼎彝的陈列已成为一种“固定图式”,一来可能由于彼时市场上充斥着大量铜器,无论真赝;二来或许公开陈列铜器已成为一种“广告”标识,购求者可以迅速知晓某店铺、摊位的主要经营品类。除古铜器之外,书画之类在摊位上较少公开展示,一般需要购求者单独打开赏鉴;古董店铺拥有空间优势,多会悬挂于墙壁,供购求者随时观看。从某种意义来讲,正是此种艺术品陈列,丰富了以往书画及古器物的观看模式。字画珍玩除一二文人于书斋把玩之余,在店铺、摊位公开陈设,便于购求的观赏,有几分类似于当代公开展览。不过,此中的观赏并非纯粹审美——无功利的静观,价钱的斟酌、购买与否应是多数观看者的内心所思。

图1 《上元灯彩图》中的摊位 万历至天启年间 作者不详

长266.6厘米 宽25.5厘米 现收藏于故宫博物院

就购求者来说,闲来可去公开场所赏玩、购买艺术品,文人称之为“阅市”。明人有“阅古玩”“阅法帖”之说,而这里将闲逛市场也称之“阅”,带有品味、赏鉴之意,将鉴藏与交易视作雅事。詹景凤(1532-1602)在万历时期常阅市于北京灯市,如“张长史宛陵帖。……万历十三年(1586)正月,予在都下于灯市闻之,与韩祭酒言,韩立使人索至。”[1]詹景凤看到唐代书法家张旭的《宛陵帖》,帮助其友人韩氏购得。万历末年的嘉兴,赋闲在家的李日华同样喜爱“阅市”,在《味水轩日记》明确提到“阅市”就有五次,且多有友人相伴,其中有两次购得看中之物,表明市场交易普遍常见。李日华与陈良卿共同阅市,购得南宋罗泌撰《路史》一套,共16本,“五月一日,……遇陈良卿,相与阅市,购得罗长源《路史》,全帙十六本。”[2]虽未提及是否为宋版古书,但必定为喜爱之物。另有次交易不仅购得钟繇书法作品,又有宋代法帖、白定瓷器、成化窑瓷碟,收获颇丰:“九月四日,……阅市,购得钟绍京楷书五经残帖,又宋人牡丹诗帖,白定小瓯一,成窑碟二,俱妙。”[3]

寄售

寄售是公开交易的另一种重要形式,多是持有者委托专业商人销售,价格一般由商人裁定。如徽州歙县人汪弘泽为朋友代售一画,委托古董商方用彬(1542-1608):“近一相厚者以画卷托为雠易,且不欲售敝里诸家。我以公高人,又擅一时赏鉴,故尔奉去。价请尊裁,彼不琐琐较也。大雅者以弟先容,必不按剑。”[4]信中说明画价由方用彬定价,表示给予充分信任,按方用彬生活年代判断,该事应发生在万历年间。也有委托方仅定自己所得价,而销售时定何价格,由中间人拿捏,如生活于明末清初的邹之麟,别人请他代售一个宣德炉,“试期尽改缓,似为足下,……适有宣炉一个,其色古润之极。奉看过,有银可当之。”[5]由此可知,寄售交易既有绘画,又有明初期的宣德铜器,品种较为多样,并不受特定的交易方式所限。但以上两则材料并未指明交易场所,受委托方可能把寄售物置放店铺或摊位销售,也可能携带登门求售。但,店铺里寄售书画器玩在万历年间一定存在,姚旅在《露书》卷五中讽刺屠隆《鸿苞集》不是自己所作,为抄袭或集结他人文章,比喻成“寄售骨董肆”,其语为:“屠纬真鸿苞,是百衲衣,又是寄售骨董肆,虽云富有,皆非己物。”[6]可见,古董肆寄售应是常见之事。目前笔者尚未找到在店铺或摊位购买寄售书画器玩的明确记录。但在市场的供求关系中,必然先有某种需求,后有针对该需求的供给,既然存在委托销售(供给)的相关记载,便可间接佐证,购藏寄售艺术品(需求)这一行为在晚明是存在的。不过,购买者一般不会在意所购买之物是否寄售,类似记录应极少见。

典当

典当在中国可追溯至南北朝的寺院质贷。艺术品典当早在唐宋时已有出现,晚明则有更进一步的发展。明代典当行业分工精细,[7]典当发展较为成熟,专业化程度高,有柜台、写票、中班、学生、管事等若工种,各司其职。万历至崇祯年间,典当铺遍布大大小小城市之中,且有着解库、解铺、典库、典辅、当铺、质铺等多种名称。人为生活所迫,而一时又找不到合适的买主,将物品送往当铺便是最佳选择,艺术品典当司空见惯。李诩《戒庵老人漫笔》中有一记载:“王逸少二谢帖真迹,七十六字,后有赵清献公抃并苏子容等跋。……此余乡顾山周氏先世物,子孙欲求售,物携以问价于文衡山,……后典于阊门一当家。”[8]从中可见:一,价格极高的王羲之真迹,在嘉靖年间也会以典当的形式交易;二,苏州阊门是当时苏州最为繁华的商业区,其间应有大量的当铺,是江南典当行业的一个典型代表;三,对于急欲求售艺术品者,典当是一个相对快捷的交易方式。以上三点也可以看作晚明艺术品典当的基本特点,贯穿始终。

图2 《南都繁会图卷》中的“当铺”

《南都繁会图卷》中的“画寓”明无名氏绘 绢本 设色

纵44厘米 横350厘米 现藏中国国家博物院

因坐拥大量被质押的艺术品,当铺业主的艺术品购藏需求得以满足。《大明律》有明文规定:“凡私放钱债及典当财物,每月取利,并不得过三分。年月虽多,不过一本一利。违者笞四十。”[9]也即是说,若想赎回所当之物,每月最多不过三分利,无论过多久,赎金也不能超过本金两倍。不过,一般而言,典当出去的很少能有赎回,多归铺主所有。万历至崇祯,许多知名的赏鉴家都参与艺术品典当,如万历早期的王世贞与项元汴,万历晚期至崇祯年间的汪砢玉等。文人士大夫开有当铺,并多有书画典当活动,王世贞有载:“新安生以赵文敏篆书《千文》乞余跋,……吴生别之二岁所,乃在余质库中。惊问主事者,生质之得四十金,用为家具,径去不顾矣。”[10]有趣的是,新安吴生先请王世贞在赵孟頫篆书《千字文》上题跋,之后再典当于王世贞所开当铺。想来,有了王世贞的题跋价格可以升高;而选择王世贞的当铺,当铺管事者应能较为轻易认出王世贞笔迹,确信该书法为赵孟頫真迹无疑,便于交易。除当铺接收艺术品外,王世贞也当出过书法真迹,万历年间,王世贞将钟繇《季直表》典当给项元汴,“是月以催科不办,持质诸欈李项氏矣”。[11]可见,除东晋王羲之书法真迹外,甚至有年代更久、三国曹魏时期的书法真迹也通过典当交易的方式流通,且沟通了苏州与嘉兴两方收藏巨眼。王世贞为苏州太仓人,王世贞的典当经历,就符合上文所说典当的三个特点。相较王世贞,项元汴当铺中的艺术品交易有过之而无不及,可以说,项元汴能成为有明一代的伟大藏家,与其艺术品典当交易有较大关联。正如清代朱彞尊所说:“坐质库估价海内珍异,十九多归之”,[12]“十九多归之”可能略有夸张,但也充分证明当铺为项元汴带来数量巨大的藏品。崇祯时的汪砢玉为亡母凑集丧葬费用,出售大量书画珍玩,即是通过典当方式,“崇祯戊辰(1628)春,遭内外难,营殡事,典质古玩”。[13]此次典质数量颇大,“宋元昭代名迹,各百余册,卷轴称是,并虎耳彝、雉西、汉玉、犀珀诸物,易赀襄事。”[14]既有书画名迹,又有古器珍玩,汪砢玉最为惋惜的是其中《霞上宝玩》和《韵斋真赏》两册古画,并多次提及。

艺术品典当得益于典当行业的发达,从出售者来看,能为其提供生活上的帮助;对收受方来说,典当能以较低的价格获取藏品,且省去了寻找、讨价还价等环节,可谓“布下八卦阵,单捉飞来将。”无论是购藏主体的文人、商人,亦或是靠典当成为大藏家,这些在唐宋元时期均不可考证,是晚明艺术品典当交易的一个鲜明特点。晚明的艺术品典当交易已有一定规模,在苏州太仓,嘉兴都有艺术品当铺。典当品种既有书法、绘画,又有古器珍玩,上到魏晋,下至元明,均囊括在内。据目前所掌握文献来看,艺术品典当与一般物品典当难分难解,晚明尚没有专门的艺术品典当,但艺术品在典当行业中所占的比重仍不可小觑。典当是一种高效的艺术品交易方式,这无疑推动了中国艺术品交易的市场化进程。

质押

艺术品质押是与典当类似的交易方式,这在晚明也较为常见,仅李日华《味水轩日记》中就有不下25次记载,多记以“质”“质钱”。不同的是,典当需开设有当铺,而抵押除了在店铺内进行之外,也可在宅邸私下完成交易:

(万历三十八年,1610)七月十三日,盛德潜卒于王家桥坊从子之居。至是,其从子以所遗哥窑洗一,……倭漆香炉一,……以是质钱。免应之。[15]

(万历三十九年,1610)七月二十九日,人以陈白阳墨荷一幅质钱去。[16]

以上两则是别人以艺术品质押在李日华处,另有友人通过质押获得绘画精品,后请李日华赏鉴。万历四十四年(1616),谭孟恂质得张择端《清明上河图》,持来求李日华鉴定,李认为该画是其四五年前所见真品。[17]《清明上河图》在明正德年间已被认为是绝世精品,被首辅李东阳收藏,后转入陆完手。陆完子质于昆山顾氏,文嘉《钤山堂书画记》有记“陆氏子负官缗,质于昆山顾氏。有人以一千二百金得之。”[18]后严嵩得之。其间还有一段传奇:都御史王忬(江苏太仓人,王世贞之父)购得赝品,送于严嵩,被装潢匠汤氏认出,严嵩大怒,后王忬惨死,[19]除李日华外,《万历野获编》亦有类似记载。严嵩败,该画入内府,后被太监冯保得。万历十年(1582),张居正卒,冯保败,《清明上河图》失落民间。[20]《清明上河图》在明代长期被高官权臣所藏,后一度消失,却在万历末年以质押的方式现身于嘉兴,表明万历末年浙江嘉兴艺术品交易之盛。

02

交易主体之间的直接交易

购求者与供给者、中介不依托具体公开场所的直接交易,也可称之为私下交易。此种交易相对随意、隐蔽。在艺术品交易还未形成真正的市场时,此类交易不可或缺。按具体的支付环节,交易主体之间的直接交易可以分为货币交易、以物易物与其它形式。在此需要补充说明的是,依托市场机构的公开化交易多以货币支付,但也不排除以物易物。

货币交易

晚明社会各阶层均常见货币支付书画器玩,尤以商人为甚,另见于文人与商人之间的交易,一般市民与文人士大夫的交易等。项元汴商人出身,有整理帐目的习惯,对于购买的书法绘画一般会有详细记录,如项元汴于隆庆三年(1569)八月朔日,以50两从无锡安氏处购得《晋右将军王羲之每思帖》。[21]项元汴还会在书画作品上记录用多少钱购得,应值多少等信息,将艺术品的价值货币化,虽遭到后人的诟病,但却能有效地指导下一次的交易。偷盗得来之物,持有者急于出手,一般选货币交易。如詹景凤记载:“《吴道子观音七十二化身卷》,……入成国弟朱箑庵。朱死,家奴窃出售顾汝和九十金。”[22]朱箑庵即朱希孝,是成国公朱希忠之弟,两兄弟都是收藏大家。朱希孝逝于万历三年(1574),詹景凤所记之事应发生在万历初年。平民若出售艺术品,为快速求钱,多选货币交易。万历四十年(1612)三月,有一普通市民向李日华出售一轴宋拓法帖,后质钱而去。[23]当然,文人士大夫私下购得艺术品,也多会选择货币交易。万历前期,王世贞购得文徵明小楷书法作品,“第五册为文待诏徵仲小楷《甲子杂稿》。……此本乃故人子售余,为直十千,因留置此。”[24]万历三十八年(1610),李日华购买盛德潜的砚台,其录:“正月二十七日,盛德潜以柯丹丘藏砚一,质余金一镮去。”[25]柯丹丘即柯九思(1290-1343),元代台州人,字敬仲,号丹丘,善书画。他所用过的砚台至万历末年已有两个半世纪。这里的记价,一来表明货币成为书画器物交易的重要支付手段,二来也表露出,文人对于以金钱衡量清赏之物,已经习以为常,不再刻意避免。

货币支付不受社会阶层所限,一般也不受时空所限。在跨阶层的交易中,如平民出售书画器玩给文人士大夫,货币支付也是最佳选择。但货币交易也有一定的局限性,金属货币本身有相当的重量,不便随身携带,詹景凤提到几次因随身银两不足,而与相中的书画失之交臂。

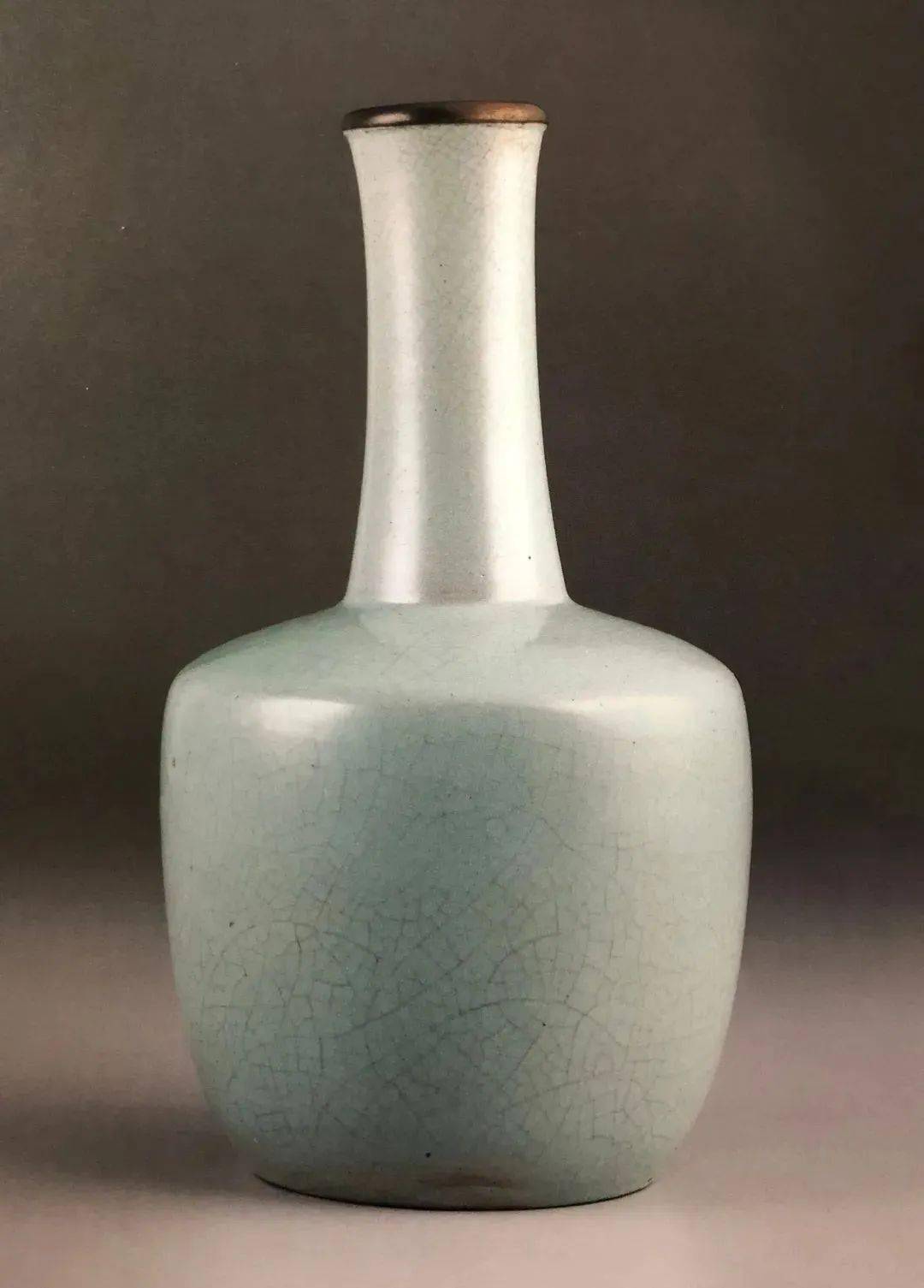

以物易物

文人士大夫之间的交易,若直接谈金钱,可能有伤清雅。所以,“以物易物”的方式在文人群体之间的私下交易中更为常见。在交易过程中,以物易物可分为用其它物品换取艺术品、艺术品互换两种形式。早在唐宋之时,书画互易的交易形式已较为常见,在文人阶层中尤为流行,这种情况在晚明得以继承发展。首先,用其它物品换取书画器玩的交易,如米之类的粮食。米在南方是每日必食之物,在多数情况下,米等同于货币。王世贞题跋记载:“俭岁鲜食,人有以丰道生手书《杂说》鬻者,竟月无所遇,余乃以五斗米得之。”[26]另如张丑《清河书画舫》:“万历丁亥(1587年),吴中复大水,施子以此卷(唐寅《野望悯言》一卷)来质米。”[27]两则有共同之处,都是发生在饥荒之年,此时多数人以裹腹为第一目的,不选择银两,直接换成粮食更为便捷。当然,正常年景时,也会有人用器玩换取粮食,如李日华日记有言:“(万历三十七年,1609)七月十五日,夏贾以端砚质米。”[28]夏贾是个专职艺术品商人,他也选择以砚质米,可见该形式也被商人所接受。其次,艺术品互换。这种形式的交易多发生在文人士大夫之间,或收藏家之间。他们不乏生活物资,也不缺钱财。钱是流动之物,来去有时,而藏品一旦失去,就难得再见。如王世贞用五代董源的绘画换得别人五代杨凝式的书法二帖,用层云峰承晏墨换得唐代怀素书法二帖。[29]汪砢玉《珊瑚网》记载了多次以物易物的交易,有时以古器物换书画,有时书画互换,如“(吴仲圭水石竹图)此幅予得之青浦曹氏,后以易高明水汝窑纸槌瓶”,[30]用元四家之吴镇一幅画易得宋汝窑纸槌瓶。另如“(黄公望《缥缈仙居图》)此图予携白下,东仓杨汝迈见而爱之。别后,汝迈遥将紫筠筐一只,内盛弇州四部稿正续及敬美奉常稿,又古玉名磁种种。余因举图酬焉。”[31]汪砢玉的书画器玩互易主要发生在同阶层的藏家之间,或与文人之间;面对古董商,则毫无忌讳地谈论金钱。[32]

图3 北宋汝窑青瓷奉华纸槌瓶

高22.4厘米 口径4.4厘米 足径8.6厘米

台北故宫博物院藏

以物易物无需货币中介,双方可以直接得到相中之物,虽为一种原始交易形式,但仍有存在的合理性。艺术商不需要另去他处购进,在物物互易之中即可得利。但其中也存在问题,如怎样断定价格,保障平等互易。所以,该形式更适宜于藏家之间的交易,彼此都拥有一定鉴赏能力,互不欺瞒,从而保障交易的顺利进行。不过,互换前提在于个人喜好,碰到钟爱之物,不计较价格也能理解。

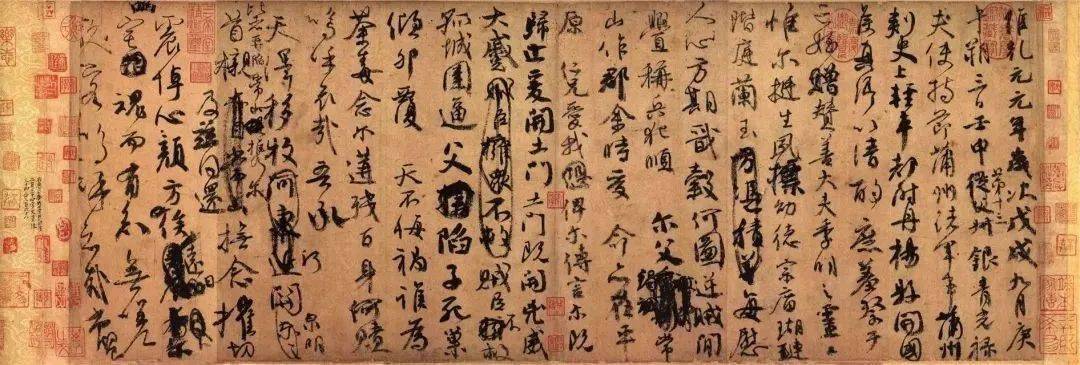

除以上几种之外,显性交易还会以其它交易形式存在,如以书画器玩为赌资。“(孙七政)尝与余明之(名德明)从伯赌胜。从伯出一文待诏书扇,先生一古镜,价可十倍扇。”[33]文待诏即文徵明,嘉靖初年,曾在北京短暂任职,故有文待诏之称。孙七政主要活动于隆庆、万历年间,苏州常熟人,好酒,“先世所蓄古器彝鼎名贤书画,时入质库,以佐酒资。”[34]将文徵明所书之扇作为赌资是本性使然。从该赌博可见,文徵明的书画作品,在万历前期的苏州已广泛进入流通领域,可等同于货币;古镜与扇子共为赌资,是另一种形式的书画与古器的互易。另有一种延期购买的交易形式,类似于当下的分期付款。出售者有时可以长期留待贾之物于有意向的购求者手中,供其仔细赏鉴把玩,也为其留足筹备银两的时间。董其昌就有过类似经历,出售者将颜真卿的《祭侄文稿》留董其昌处两月,但董仍无钱购买,遂被商人买去,《容台集》有载:“鲁公《祭季明文》昔在殷尚书家,其孙携至长安,留余斋两月,无以酬直,遂落贾人手,不复可得矣。”[35]此种私下交易也可能需要购买者先付定金,视具体情况而定。清初朱彝尊(1629-1709)曾先向售卖者付定金三十缗,留元四家王蒙之画于斋中,后无力付全款,与之失之交臂。[36]延期付款的交易也是中国特有的交易方式,绵延至今。鲁公《祭季明文》,即颜真卿《祭侄文稿》,全称为《祭侄赠赞善大夫季明文》,元代书法家鲜于枢已誉其为“天下第二行书”,直到今天。《祭侄文稿》在明末应价格颇高,只有尚书(正二品)这样的高官才有财力藏,而同样是正二品官的董其昌也无法一次支付。从中可见,交易方式可能因具体某一交易对象而改变,价格过高者,即可能选择延期支付的方式交易。当下,上千万、过亿的艺术品也多有分期付款者,古今一理。

图4 颜真卿《祭侄文稿》

纵28.1厘米 横72.3厘米 台北故宫博物院藏

依托市场机构的公开化交易在晚明得到进一步的加强,社会各阶层都会选择这一形式交易艺术品。不依托市场机构,交易主体之间的直接交易,不受公开市场行规的约束,相对自由灵活,不过私下交易需建立在双方充分信任的基础上。在晚明,市场与私下交易并行不悖,二者互为补充。一般而言,价格较低的艺术品公开交易比重大于高价格者,高价的精品更适于私下交易。相较而言,江南地区公开交易所占比重要大于其它地区。

隐性交易

隐性交易,即一种私密性交易,具有一定的排他性,一般是在非公开场合以人情酬酢、礼尚往来为名从事的交易,[1]不属于经济交换行为,多为政治、人情等利益交换,而艺术品在其中多充当货币功能。隐性交易古来已有,如皇帝对臣子的赏赐,臣子的进献,官员的雅贿等等。赏赐与进献等形式在明代依然存在,但较之雅贿、折俸则相形见绌。折俸最具明代特色,有其特殊的政治、经济原因。晚明的隐性交易主要有酬酢、雅贿、折俸几种形式,前一种以文人士大夫为主要参与群体,后两种主要集中于社会上层。明代的隐性交易超越了历史以往,不仅交易的艺术品种多样化,交易主体也涉及多个群体,除达官贵臣与一般官吏外,下层商人、庶民也频繁参与,艺术品成为财富、人情的重要表征。

酬酢

“交易”除买卖、贸易之外,另有“往来”之意,如《公羊传·宣公十二年》:“君之不令臣交易为言”,国君不希望大臣之间私下往来,而酬酢同于往来,也即隐性交易的一种形式。酬酢,原意主人给客人敬酒称“酬”,客人用酒回敬主人称“酢”,即礼尚往来之意。中国是礼仪之邦,《礼记·曲礼上》有记“往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也”,礼品在中国人日常生活中的作用非常大。官员、商人都会用艺术品以酬酢,但更多地集中于文人阶层,不管是在朝为官还是闲居者。书画古器所具备的清赏价值,符合其文人士大夫雅致的生活习性与审美品味。柯律格的《雅债》从家族、官场以及市场中的请托人、顾客等几个层面探讨文徵明的社交性艺术,本质即是其酬酢之作。酬酢中的艺术品表面是礼品,本质仍是一种交易砝码,目的是为了维持人情关系,增进感情。从充当礼品这一角度来看,主要可分为庆贺、致谢、见面礼等几个层面。

首先,艺术品常被用作贺礼,常见于诞辰、寿晏,以及婚丧嫁娶之类的庆贺。万历二十八年(1599),嘉兴冯梦祯收到朋友的寿礼——珊瑚一枝,“(八月)十九日,……韩求仲同朱彦吉、张具之来,饷珊瑚一枝为余寿,美人之贻。”[2]李日华有录,万历四十四年(1616),“刘中丞石闾化以二月朔日诞辰,余检画笥中有张平山画白鹿一帧,笔气雄健如生,因作白鹿歌书其上方,将以为寿。”[3]刘一焜,号石闾,与李日华有“同年”之谊,即同一年中的进士(万历二十年,1592)。在古代官场,“师生”“同年”“同乡”是重要的链接纽带。李日华赋闲在家仍以绘画作为寿礼送与刘一焜,可见双方的“同年”之谊较为稳定。陈洪绶的《宣文君授经图》(崇祯十一年,1638年作)是其受堂兄委托为姑母六旬大寿所绘,此幅作品同样可视之为酬酢之礼,画作中将姑母比作古代人物宣文君,描绘了宣文君讲学的场景。范濂《云间据目抄》的“风俗”中讲到,松江地区人们用书画为礼品,还要豪华装饰一番,在庆贺时相送:“近来各学及士夫承奉有司,每遇庆贺,必用上等泥金册页手卷,遍索书画,装缀锦套玉轴,极其珍重。”[4]当然,其它器玩也多作为贺礼,用以日常的礼尚往来,如陈继儒曾以一枚阴文“长乐”的汉印作为寿礼送给朋友。[5]

其次,书画玩好也常用作谢礼,感谢别人曾经帮助自己。万历前期,陆叔平与王世贞等人同游洞庭湖,归后王世贞为其作一游记及若干首诗。第二年的五月,陆叔平来访,送给王世贞十六幅洞庭诗画表示感谢,如王世贞说:“陆丈画品高天下,远近望里阊而趋者求一水一石而不可得,今乃举太湖全洞庭之胜而赠我”。[6]陆叔平这样做,原因在于其画可以凭王世贞的诗而不朽,并不是有意奉承王世贞,而是道出了实情,在当时能得到王世贞的赏识,无疑可以迅速提升身价。在今天看来,陆叔平算不得一流画家,其名号确实可因王世贞的诗扩大知名度。李日华曾作书《书画想像录》,其中谈及好友盛德潜,万历三十八年(1620),盛德潜为了表示感谢,在重病之中不忘送李日华“正德中吴人刘永晖所制阔板竹骨扇一柄”。[7]汪砢玉的朋友因前日受其礼遇,受雅惠种种,后送上自己新刻《云笈七籖》作为谢礼,该书价值一金,同时希望汪能再宣传此书,使得盛行。[8]无论是贺礼还是谢礼,虽不言及金钱,但其价值多少,一般双方都能心知肚明,以便礼尚往来。像汪砢玉友人安氏明说其书值一金者,应较为少见。

此外,若有意结交某人,或双方第一次见面,以至登门拜访,艺术品也不乏充当见面礼和“敲门砖”。早在嘉靖年间,文徵明闲居于家,多个郡王想与之结交,“周王以古鼎古镜、徽王以金宝瓶,他珍货值数百镒贽”,[9]却被文徵明未启而退,焦竑赞之为“廉介”。焦竑(1540-1620)在记录时,古鼎、古镜在前,数量数百镒的金宝珍货在后,也暗中表明,结交文徵明这样的隐逸高士,古鼎之类的艺术品应是首选。底层官员之间的走访,用书画器玩作为礼品,也是常见之事。《喻世明言》第十九卷《杨谦之客舫遇侠僧》,杨县令要拜访薛宣尉,备好的礼品是:“金花金缎,两匹文葛,一个名人手卷,一个古砚。”[10]

用艺术品酬酢的主体以文人士大夫为主,但同样渗透到社会多个阶层。万历初年,张居正送慈宁太后鹅罽为坐褥;而皇帝也会赏赐大臣书画珍玩。无论是下对上的“献”,还是上对下“赐”,实质仍是一种人情酬酢,维持良好的君臣关系。明末,国际友人之间的交往,也有用绘画当礼品,“甬东袁鹍贫,为洋船典薄记,藏莲画两幅截竹中,将归。贻日本主,主大喜,重予宴酬。”[11]浙江甬东袁鹍贫为商贸船上的记录员,他将陈洪绶的两幅画藏在竹子中,从日本回来时,送给“日本主”,不仅这次得以重宴款待,想必下次仍会礼遇有加。由此可见,晚明的艺术品交易不仅繁荣于国内,绘画精品也由出海者带到了国外;而酬酢式的交易也许比直接买卖能为个人带来更大的利益。

酬酢是一种主动、自愿性的隐性交易,虽然中间可能不出现金钱交换,但从根本上来说也是交易,或者说为隐性的、长远的利益交易。文人是用清赏之物酬酢的重要主体,多以书画为主,离不开经济原因。文人不同于商人,未入仕者可能并不宽裕,以自己所作书画来交际,是一种行之有效的方式,正德年间的沈周就有过类似经历,如在送给吴文定的画卷上题有长诗,其中前四句为:“赠君耻无紫玉玦,赠君更无黄金箠。为君十日画一山,为君五日画一水。”[12]自己所书所画必定带有个人情感,比买来的书画、器物更能表达内心情谊。如柯律格说:“历史、文化上的特定人情网络,以及藉由家族间流动的茶、鱼、书画、诗所创造和表现的人情往还,构成了一种独特的赞助形式。”[13]

雅贿

唐代有进献书画以博官爵者,即等同于雅贿。古代并没有“雅贿”一词,宋代有“媚赂”一说,与之相类似。[[14]]明《王穉登集》有记:“今读邸中书,若某人为御史则曰:以某器进某人;为监司则曰:以某图入,是古钟鼎金石图书为金钱货赂矣。”[15]王穉登(1535-1612)字伯谷,号松坛道士,苏州长洲人,生活于嘉靖至万历后期。其所言,正表明万历时期官场艺术品雅贿的状况。[16]“御史”即督察院官员,直属于皇帝的监察部门,下设左右督御史(正二品)、左右副督御史(正三品)、左右佥督御史(正四品),当然还有十三道监察御史,分管每个省的检查工作,不过这里应该仅指在京官员;“监司”在明代称为“提刑按察使司”,按察使(正三品),副使(正四品),主管地方司法。王穉登所言表明,无论在京官员还是地方官员,都少不了艺术品雅贿,京官用古钟鼎,地方官员用书画,也间接表明行贿者的不同,使用艺术品的不同,涉及隐性交易品种与交易主体。至于具体的手段与原因,王穉登并没有明说,仅一“进”字。基于王穉登的描述,笔者从雅贿的交易品种、交易主体及交易目的三个方面,分类论述雅贿如何作为隐性的艺术品交易形式。

交易品种

王穉登所言之古钟鼎金石图书,也即是古器物、书画、古籍,且古器物在前,书画在后,其贵贱差别不言自明。也可得知,古器物与书画是雅贿的最为重要的品种。如万历前期首辅张居正,会收到各样艺术品作为寿礼:“张江陵当国……闻其诞日,有绘周公负成王献者,……又有献大禹下车泣囚图,……又长梦人赠以一鉴,长尺许,光耀四壁,皆有铭……宪长张九一差官贡镜。”[17]其中有“周公负成王”的绘画,又有“鉴”“镜”之类的古器。除钟鼎铜器之外,古玉器也是雅贿品种,如“锦衣史继书……富敌国,凡江陵所需,百方致之,务悦其心。所进七宝冠、白玉如意长二尺,价值巨万。”[18]可见,史继书送给张居正大量器玩珍品。早在嘉靖年间,雅贿巨擘严嵩手下就有类似史继书的角色,即抗倭名将胡宗宪。《明史》载:“因文华结严嵩父子,岁遗金帛子女珍奇淫巧无数。文华死,宗宪结嵩益厚,威权震东南。”[19]这里的“珍奇淫巧”有尊彝、奇器、书画之类。除以上外,另有其它名贵丝织器,异器珍玩也是雅贿艺术品。“正茂以金盘二,植珊瑚其中,高三尺许,赂居正。”[20]《明史》记载,殷正茂用带有金盘的珊瑚贿赂张居正。珊瑚常被文人清供赏玩,属于当时的器玩之物。上文提到的张居正送给太后的鹅罽,正是殷正茂送给张居正的,“罽”即兽毛织品,鹅罽应为鹅绒织毯之类,此物极为名贵。相较而言,古代书法绘画更易作为雅贿对象用来隐性交易,而古铜器、瓷品之类由于笨重、易碎等原因,所占比重不及书画。以嘉靖末年严嵩父子为例,仅书画一项“古今名画手卷册页共计三千二百零一轴卷册”,[21]被抄没后,文嘉参与整理其书画作品,“历三月始克毕事。当时漫记数目以呈,不暇详别”,[22]后成书《严氏书画记》,共三十四卷。其中不乏精品,如唐代怀素的《自叙帖》、五代郭忠恕《越王宫殿图卷》、宋代张择端《清明上河图》等等。

交易主体

雅贿的主体从收受贿赂来看,可分为受贿者与行贿者,前者一般身份地位要高于后者。若从社会阶层来看,不仅有文人士大夫、另有商人、普通市民等等。首先看受贿者,如上所说,万历初年地位最高的受贿者为张居正,《明史》有载:“居正自夺情后,益偏恣。其所黜陟,多由爱憎。左右用事之人多通贿赂。”[23]天启年间,阉党专权,一些人凭借权势,以雅贿聚敛艺术品。《酌中志》提到的冯相栓,“凡冯京中多蓄古玩,皆修三案时,或载某一疏,除某一疏,及或增损名皆以贿成。”[24]刘若愚明确讲到,冯所蓄古玩,皆以收贿而成。天启年间,阉党编书记录三大案,[25]冯相栓以权弄私,某事、某人的去留,皆可因有没有送其艺术品而定,是典型的、不可告人的隐性交易。崇祯时期的首辅周延儒亦不例外,“余应桂,字二矶,都昌人。万历四十七年进士……崇祯四年,征授御史。劾户部尚书毕自严朋比,首辅周延儒纳孙元化参、貂,受杨鹤重赂。”[26]“貂”与“鹅罽”相似,同属贵重奢侈品。崇祯皇帝励精图治,大明王朝曾一度有中兴之象,但官员贿赂成风,积重难返。行贿者在雅贿交易的双方一般处于劣性,但并不表明他们身份卑贱,可能也是朝中要臣。如送张居正宝冠、白玉的史继书,为锦衣指挥史(正三品),也即锦衣卫最高职位者。送张居正金盘珊瑚的殷正茂(1513-1593),[27]虽屡遭弹劾,也能屡次再起,最后一次还官至南京刑部尚书(正二品),这其中少不了张居正的庇护与提携。张居正卒第二年,殷即被御史张应诏弹劾,殷正茂再次致仕。殷正茂的几次启用,不能简单的归为行贿起的作用,但也不能否认与此不无关联。

当然,除朝廷大员之外,品位较低官员、地方官员也参与雅贿隐性交易。中低层官员不仅接收雅贿,同时也有利用手中职权索贿艺术品者。天启末年,熊廷弼入狱,御史刘徽称熊家有金百万,魏忠贤矫旨追查,“江夏知县王尔玉责廷弼子貂裘珍玩,不获,将挞之。”[28]在阉党最为猖獗的天启末年,一个七品知县也跋扈至此,国将不国。艺术品索贿仍属于雅贿,只是与行贿略有不同,行贿一般是下级主动送上,而索贿则是索要或勒索。此外,贵臣的家仆也是行贿的对象,殷正茂除送张居正珍宝器玩之外,连其管家也要笼络,“复取金珠、翡翠、象牙馈冯保及居正家人游七。”[29]所谓“宰相门前七品官”,游七可能比七品官还要大,当时在京官员竟“争事以兄礼”,殷正茂送其珍宝器玩也在“情理”之中。商人及普通民众的雅贿在正史中极难查阅,可以从晚明小说中取证,凌蒙初《拍案惊奇》卷二十七《顾阿秀喜舍檀那物,崔俊臣巧会芙蓉屏》中的郭庆春喜好结交官员,在寺中向尼姑买得《芙蓉屏》送给了御史大夫高纳麟。[30]郭庆春为苏州家道殷富者,系底层平民,为了结交官员,主动送上画屏,无非为了将来可以攀缘富贵,实质就是隐性交易。雅贿与酬酢有着相同之处,都是用艺术品作礼品,但主体之间的关系存在巨大差异。在雅贿中,一般行贿者地位低于受贿者,双方有着直接的利益交换;而酬酢则送与收双方处于平等状态,即使社会地位不同,起码人格平等,双方没有直接的利益交换。

交易目的

有些雅贿是行贿者为谋私利,送贵重艺术品换取个人利益最大化,是立竿见影的隐性交易,如朱希孝将其兄弟二人所得唐宋书画名迹送给张居正,“渐以饷江陵相,因得进封定襄王。”[31]可见朱希忠死后,其“定襄王”的封号不应该授予其弟朱希孝,但古画名迹却帮助他达到了目的。崇祯后期,朝廷疲于应对农民起义军,十一年,任兵部尚书兼右副都御史熊文灿(1575-1640)与张献宗对峙,《明季遗闻》有载:“张献忠遣人以碧玉长尺余者二方、圆径寸珠二枚,贿熊文灿请降,文灿许焉。”[32]第二年五月,张献忠再度起兵,熊文灿因此被捕入狱。张献忠的雅贿交易达到了假投降的目的,并为自己赢得东山再起的时间。另外一些可能并非为了私利,而是社会风气使然,为了立稳官场,只能合光同尘。如嘉靖年间的胡宗宪,其行贿严嵩父子,为能够实现自己建功立业的宏图抱负。所以并不能一概而论,理所当然地认为贿赂全是人性本恶。此外,另有一些雅贿与礼尚往来、人情酬酢难分难解,很难一刀切。如史继书在张居正过寿时送的珍玩,也可理解为一种风俗礼仪,但终究可以换取长远利益,即为隐性交易。而张居正本人也会因政治原因,送下属礼品,保证政策得以推行,相比严嵩,张居正还是以中兴大明为已任,勇于任事,起衰振隳。[33]

雅贿实质是以艺术品交易权势、官职及地位,受贿者能得到尊彝奇玩,以附庸风雅,而行贿者能官运亨通,纵享富贵,为一种隐性的、双方获益的交易。雅贿增大了交易频次,加速了流通,如“宗宪即得志,首以书画贿嵩父子,金玉珍玩,相断半入其槖。江南公私,为之一空。”[34]王世贞的记录虽不免夸张,但胡宗宪的强权加之市场的诱导,的确使得江南书画古器向北京聚拢,出现了一个小型“南画北渡”的局面,[35]对交易之兴盛不无贡献。晚明的雅贿产生了恶劣的影响,不仅腐化了政治,也扰乱民间生活,嘉靖年间,胡宗宪为了为严氏父子收拢珍器,不惜挖坟掘墓、大兴冤狱,“其所献鼎彝尊罍之类,或发塚剽攻,他宝玩多起狱而后得之。”[36]而到了崇祯年间熊文灿那里,雅贿的恶果更为严重,加速了明朝的亡国。清代的雅贿有增无减,且出现了由古玩商代办的局面,晚清曾任大理寺卿的赵汝珍在其成书于1942年的《古玩指南》中说:“以前外官送礼,非特价值不争,即品物亦不能见,完全由古玩商代办。”[37]赵汝珍在琉璃厂开古玩铺,以亲身经历见证晚清官场的雅贿,雅贿之风在清末民国仍不绝如缕。

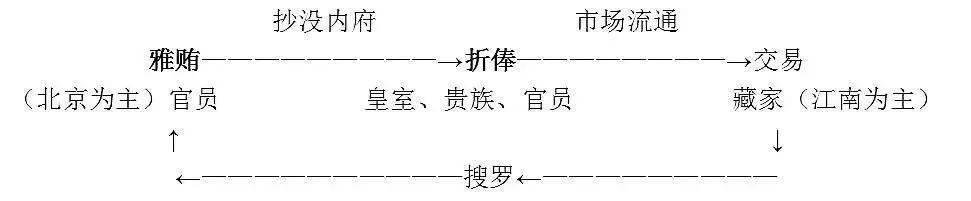

折俸

折俸,即折支俸禄,朝廷折算物品成为俸禄,发放给官员。艺术品折俸,用书画珍玩之类充当官员俸禄,是一种单边、强迫性交易,是政府与官员之间的一种隐性交易。这一制度盛行于明代,明代从永乐一朝即有折俸制度,货物折成宝钞发放,[38]折俸物品有胡椒、苏木、布匹等等。官员所得往往少于实际俸禄,明代官吏本来俸禄较低,折俸更是雪上加霜。早在成化一朝就以书画器玩等来充当官吏俸禄,“以及书、画、几、案、铜、锡、磁、木诸器皿,皆委积尘土中,日久腐坏,将归于亡用,乃请以充俸钞。制曰:‘可。’”[39]这些字画、瓷器若遇到好事者即为物有所归,而一般官员要用它来换取口粮,会马上转手,最终仍落入好事者手里。

除内府所藏外,抄没官员家产得来的书画器玩也用来折俸,且成为一项重要来源。隆庆初年,以抄没严嵩的书画充当武官俸禄,“每卷轴作价不盈数缗,即唐宋名迹亦然,于是成国朱氏兄弟以善价得之,而长君希忠尤多。”[40]“数缗”即银数两而已,唐宋名画也是如此。其中的朱希忠[41]、朱希孝兄弟二人得到最多,张丑《青河书画舫》有记“朱希孝太保承袭累代之资,广求上古名笔。属有天幸,会折俸事起,颇获内府珍储。由是书画甲天下。”[42]其中不少美术史中的精品,如唐代怀素《自叙帖》[43],北宋郭熙所画之《越王宫殿图卷》[44]等等。除严嵩外,其它官员被抄没后,有些收入内府,也有些直接在民间出售,如罗龙文,其藏赵孟頫的绘画“官定价五两,着民间买。”[45]

朱希忠死后,朱希孝将大批艺术品送于张居正。张居正逝后,又被抄入内府,后为内臣盗出,旋即又流落民间。这批书画被一些好事者得到,韩世能是最突出的代表性人物。韩世能,字存良,官至礼部侍郞(正三品),[[46]]嘉靖、隆庆、万历时期著名收藏家,张丑为韩氏父子所作私人收藏目录《南阳书画表》。韩氏父子的收藏之所以既多且精,除他们个人努力外,还在于碰上了隆庆年间的“折俸”事件。像五代周文矩绘画、北宋黄庭坚书法、南宋马和之绘画等,皆因“折俸”而得:

严分宜藏(周文矩)《倦绣诗意图》卷,吴原博先生故物也。……归韩太史存良家。[47]

黄鲁直年谱载元祐丁卯岁行书大江东去词,……今在韩太史存良家,余屡欲购之,亦未得。本严分宜故物也。[48]

马和之着色唐风十二图,小雅六篇图,并在严分宜家,今藏韩太史处。[49]

艺术品折俸在明代经常有之,而隆庆初年藉没严嵩家产,更是数量大,精品多。折俸对于普通官吏来说,弊大于利,而对于好事家来说,是千载难逢的好机会。除韩世能外,项元汴购买到不少书画精品,如沈德符所说之“韩敬堂太史、项太学墨林辈争购之,所蓄皆精绝。”[50]艺术品折俸是晚明上层社会的一种隐性交易形式,交易主体为政府与官员。折俸的后续交易,不限于隐性交易,可能为显性交易中的私下交易,如韩世能、项元汴的购买活动等。折俸是一项国家政策,带有明显的强制性,而后续的交易活动则是一种公平、自愿的交易,依靠市场导向。

雅贿将江南及其它地区的书画器玩集中于北京,折俸使之从中央政府流向民间,通过市场交易,从北京流向全国各地,而又以江南为主要去向。韩世能、项元汴、董其昌、詹景凤等常在北京购买艺术品,大多都会携带回乡。另如沈德符“城隍庙市”所说“书画骨董,真伪错陈,北人不能鉴别,往往为吴侬以贱值收之”,[51]说明苏州是重要的流向地。从成化到嘉靖,雅贿与折俸并没有先后关系,到了隆庆年间,才有了明确地用抄没艺术品折俸,并且暂时形成了如下图所示的循环。总之,雅贿与折俸在上层社会中使得书画珍玩快速聚拢,又急剧分散,两者都以行政权力为主导,强迫交易,而辅以市场交易。在这一聚一散之中,产生了频繁的交易,购藏者“竞尚清雅”,[52]促进了艺术品市场的发展。

图5,雅贿、折俸、交易循环示意图

结语

晚明的交易方式存在显性交易与隐性交易两大形式,两者并存不悖。显性交易中的公开交易在晚明得到进一步发展,所占比重不亚于私下交易;隐性交易有酬酢、雅贿与折俸三种方式,其中后两者更具时代特征。显性交易与隐性交易有着根本的不同,前者基本以书画器玩为目的,即无论出于何种手段,最后以得到藏品为主;而后者则多以之为手段,达到另外目的,如雅贿为了达到政治目的、酬酢为了稳固人情等。虽然两种交易形式都促进了艺术品市场的发展,但相对来说,显性交易推动力更大。显性交易在商品经济发展到较高水平的情况下才被社会普遍接受。较之以往,晚明的显性交易发生了显著变化:市场交易规模加大,市肆公开交易频次增多,公开交易之活跃达到了前所未有的高度。管中窥豹,从交易方式即可看出,晚明初步建立起一个多样化、多层级的“市场化”体系,尤其在江南地区,文化与经济的发展相互契合,在中国艺术品市场史、中国经济史、中国美术史发展进程中,具有里程碑意义。深入研究晚明艺术品交易方式,对于当代中国艺术市场发展中所存在的问题,亦能从历史的角度给予相应阐释,探寻其文化传承性。如书画家绕过画廊,在画室与购买方直接交易;书画家参加笔会,明为交流,也多私下交易等,这些仍算不得合理的市场行为,都源于晚明已成型的交易方式,系统全面对之研究,最终能做到引古证今、探古识今。( 注释省略)

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |