1946年6月,蒋介石调集重兵,准备大举进攻解放区。

为了打破老蒋的全面进攻,党中央决定南线出击,规定由晋冀鲁豫、山东、华中三支野战军出击,其中,陈毅为司令员的山东战区的任务是:集中山东兵力,配合苏皖部队,攻占津浦路徐州至蚌埠段各个要点,着重调动徐州之敌,于野战中歼灭之,相机占领徐州。以粟裕为野战军司令员的华中战区的任务是:以主力占领蚌埠、浦口一线,策应北面作战。最终,以太行(晋冀鲁豫)、山东主力向大别山、安庆、浦口之线前进。

这是毛泽东亲自筹划的外线出击计划,目的是主动进攻,以迫使蒋介石议和。

6月26日,毛泽东将计划电告各部,并限定于7月10日前完成所有准备,到淮南作战。

陈毅接到电报后,立即表态:坚决执行。

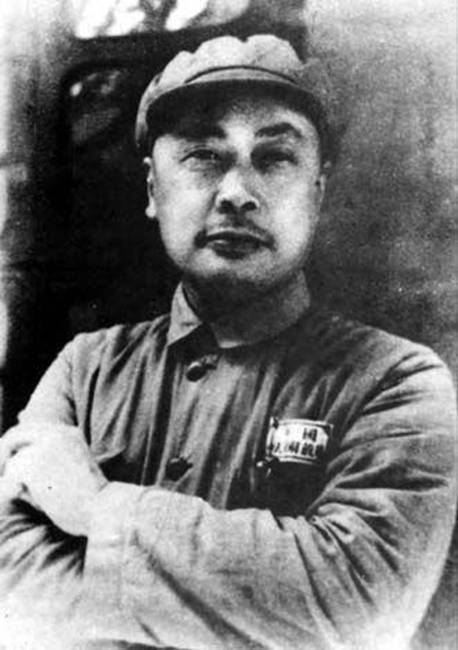

但是,在苏中的粟裕却提出了与中央相反的意见。他认为华中野战军应留在苏中作战,不能立即西移淮南向外线出击。

6月27日,他致电毛泽东并陈毅,提出两点建议:

一是让5旅、独立旅、九纵等11个团担负淮南作战。华中主力以苏中的扬州、泰州为进攻目标,以钳制敌军西移。

二是十纵和七纵留苏中,华中主力西移淮南。

粟裕为什么不放弃苏中?因为他认为,在战争初期,若不在苏中打仗就西移,不仅难说服群众,对部队亦难说服。为此,他甘愿冒险“抗命”。发出建议电后,粟裕深感事关重大,又特意和华中分局邓子恢等人商量,取得了他们的支持。

两天后,粟裕又给中央及陈毅发了一份电报,再次建议:由山东及太行两战略区部队先进行外线出击,华中主力仍留苏中解决当面之敌,改善苏中形势,并钳制敌人;等山东及太行部队完成初步任务后,华中主力加入淮南作战,以完成中央战略目标。

粟裕还是坚持在苏中暂时不出淮南。

恰在同日,毛泽东已致电三个战区,部署南线出击作战问题,并要求山东和晋冀鲁豫两区主力开始调动部队,并支援开始突围的中原军区。

毛泽东实质上否定了粟裕的建议。

但是,收到粟裕的第二封电报后,毛泽东经过慎重考虑,思想有了变化,致电粟裕:部队暂缓调动,待与陈毅商酌后再决定。随后,他专电陈毅:

“华中29日酉(时)电力主留在苏中确保财源,而将淮南作战作为钳制方向,以9个团担任破路阻敌,此意见似有理由。你们觉得如何,盼告。”

陈毅并不同意粟裕的思想,次日致电华中分局:

“我们以为王、陶留苏中,一二仗无法改变该地严重局势,胶滞于该地于全局不利,4旅不能调准南。”

山东与华中两大野战军是平行的。两大主将意见相反。

毛主席支持谁呢?

经过考虑,党中央选择支持了粟裕。7月4日,党中央决定:先在内线作战,打几个胜仗后再转至外线,“在战略上更为有利”。”

也就是说,毛泽东采纳了粟裕的意见,并且改变原来外线出击的战略决策。

粟裕于是加紧进行苏中战役的准备。

陈毅也表示支持。

很快苏中战斗打响。7月15日,粟裕取得宣泰作战的胜利,5天后又取得如南大捷。到8月31日,苏中战役结束,粟裕以3万兵力对付敌12万大军,取得七战七捷的大胜利。战后,毛泽东通令全军仿效粟裕的做法,说:

“这一经验是很好的经验,希望各区仿效照办,并望转知所属一体注意。”

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |