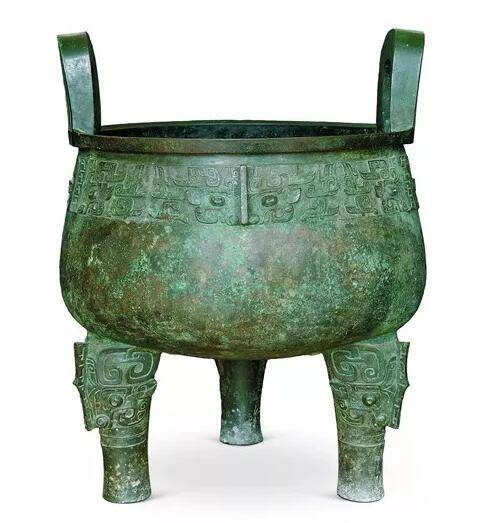

简介:大盂鼎和大克鼎都是西周青铜鼎,其中大盂鼎被收藏于国家博物馆,而大克鼎被收藏于上海博物馆。这两件文物都是国宝级文物,2002年1月18日两鼎被列入《首批禁止出国展览文物目录》,都禁止出国展览了,可见两鼎的分量有重。这两个鼎都是潘达于无偿捐献给国家的,而国家奖励的奖状潘达于女士保存了56年。今天我们来看看这两个鼎的来历、故事。

光绪十六年,大克鼎出土于陕西扶风县。最早是一个山东人买下的,喜欢收藏文物的潘祖荫用重金收购此鼎,并且代代相传。而大盂鼎的来历就有点意思了,最初这鼎出土于陕西郿县。道光年间一度在文物市场流传,直到被宋金鉴重金收购。常言道“匹夫无罪,怀璧其罪”。很快,这尊大鼎就被盯上了,岐山县令强取豪夺,霸占了大盂鼎。再之后,北京的古董商出重金收购,县令也就把大鼎卖了。但是宋金鉴时来运转,考上了翰林,于是出价三千两收购回大盂鼎。

他去世后,宋家逐渐没落,其后代把大盂鼎卖给了左宗棠的幕僚袁保恒。袁保恒本身不太喜欢收藏,他收购大盂鼎的原因很简单,那就是左宗棠喜欢。为了讨好左宗棠,袁保恒把这一尊大禹鼎送给了左宗棠。当时左宗棠是湖南巡抚骆秉章的幕僚,管理着湖南省的军务大事,得到此鼎之后更加春风得意。但是没多久他就被永州总兵造谣所伤。时任侍读学士的潘祖荫酷爱收藏,得知此事之后开始多方打点,力保左宗棠。左宗棠保全性命之后,得知潘家是收藏大家,于是就把大盂鼎送给恩人。就这样,潘家获得了大盂鼎和大克鼎。

潘祖荫时期,大力收购、收藏文物。但是潘祖荫自己连个后代都没有,还是过继的同宗香火。而且在他之后,潘家迅速没落。潘祖年就带着文物回到了苏州,据说当时文物非常多,仅青铜器就堆满了一个屋子,而且还专门腾出一个屋子放字画。而潘家有宝的消息不胫而走,无数人开始盯上了这两尊青铜鼎。清末时期,端方对潘家百般刁难,其目的就是这两尊大鼎。庆幸的是辛亥革命爆发,端方被杀,潘家这才保全了大鼎。

辛亥革命时,大量的外国收藏家来到中国淘金,当时有一个美国人非常喜欢青铜鼎,通过各方渠道打听到潘家藏有两个青铜鼎,于是就登门拜访。当时美国人开出的条件是百两黄金。乱世时期,黄金可是硬通货,这个条件非常诱人。但是潘家担心国宝流入外国是对中华民族的损失,所以就没有卖,一口回绝了美国人。而当时国民党大员也想抢夺青铜鼎,所以打着开展览会的名义请潘家拿出鼎,潘家识破了大员的伎俩,所以拒绝参加展览。

淞沪战争之后,苏州越来越危险,日军的飞机不断轰炸苏州。为了保全这批文物,潘家打造了两个结实的木箱,把鼎放在木箱里,然后埋在地下。其他的古玩字画都储存在杂物间,外面堆放了一些杂物,也不易察觉。苏州沦陷的时候,日军直冲潘家大宅开始抢夺文物。由于保密措施做的好,日军多次搜刮都未曾得手,两大青铜鼎和文物就此躲过了灾难。

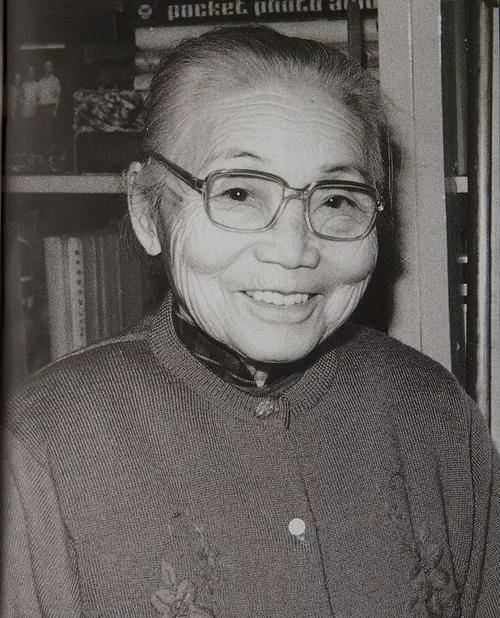

1951年7月,潘家的掌门人潘达于决定把两个大鼎捐赠给国家,毕竟因为这两个鼎惹来了太多的麻烦。当时上海文物管理委员会对此十分重视,并且开大会表彰潘家无偿捐赠两鼎,而且还特意颁发了奖状。其奖状,潘达于挂在卧室,保存了56年。52年,上海博物馆开馆,两鼎成为珍藏品,59年中国历史博物馆开馆,大盂鼎被送到北京展览,而大克鼎一直保存于上海博物馆,成为镇馆之宝。

2004年2月28日,为了祝贺潘达于女士百岁寿辰,两鼎重聚上海博物馆,同时还为潘达于女士办了一个回顾展览。潘达于女士的精神得到大力肯定,而潘家也陆续捐献了大批文物,其中有弘仁的《山水卷》、倪元璐的《山水花卉册》。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |