学会排遣内心积郁

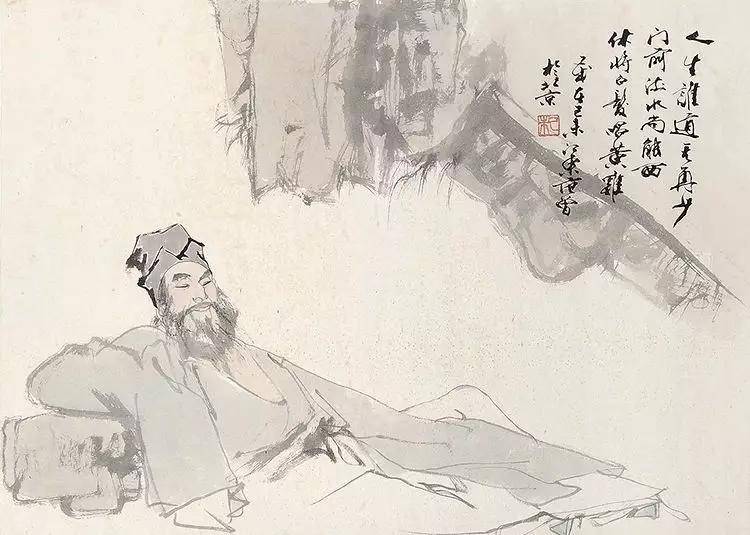

苏东坡在黄州,之所以能在其人生谷底反弹起跳而登峰,第一个秘诀就是知道如何排遣内心积郁。稍对苏东坡有些了解的人都知道,生于公元1036年的苏东坡,于公元1057年喜中进士,并有幸得到张方平、欧阳修等前辈的赞赏和关照。而后,又逢朝廷开制试,在一、二等空缺的情况下,取为三等,从此踏上仕途。首先到陕西凤翔在其父亲友人陈希亮手下任职。官职为大理评事,签书凤翔府判官。然后回四川老家,为其父苏洵丁忧。丁忧期满还朝时,正值“王安石变法”(熙宁新政)肇始。苏东坡不赞成变法的一些激进措施,让老百姓未受益反受害,他便自请外任,远离是非之地。但东坡的不满在言语和诗文中也有些流露,于是被言官何臣等人罗织罪名,被捕下狱,史称“乌台诗案”。苏东坡因此而被贬至当时的下等州黄州。缺月挂疏桐,漏断人初静。

谁见幽人独往来,缥缈孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。

拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

词中所写的心境,正是苏东坡初来黄州时的心境。应该指出的是,苏东坡被贬黄州是他人生最惨痛的遭际,其影响是巨大的、深切的。何以解忧?唯有自我调整、排解。苏东坡的办法是:首先出世为人,入世做事。一面经常到安国禅寺,与继莲大和尚谈佛说禅,安心禅道,修身养性,调适心态;一面积极参与黄州的社会公益活动,用自己的仁心善举,去调整和排除内心积郁。

一任烟雨平生,坦然吟笑前行

苏东坡之所以在黄州,真正实现了从苏轼到苏东坡的人物嬗变,真正走出了他的人生谷底,究其原因,就是因为他排遣了内心的抑郁和愁懑,认知了自己的人生本真,确立了正确的人生态度。对于这一点,苏东坡在他所填写的《定风波(莫听穿林打叶声》词中,得到了较为充分、较为真切的体现。公元1082年,是苏东坡谪居黄州的第三年。这年的三月初七,苏东坡在朋友陪伴下,到黄州东南三十里的沙湖相田,途中遇雨,其他人很狼狈,独苏东坡自在洒脱。面对突如其来的风雨,苏东坡对人生的本真有所感悟,填写了这首《定风波》词:莫听穿林打叶声,何妨吟笑且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。

豁达、大度、乐观,是苏东坡所填写此《定风波》词的主调。在这首词中,苏东坡表达了自己对自然、对人生本真的看法,更表达了自己的处世态度。在苏东坡的眼里和心里,大自然有风有雨有阴晴,人生又何尝不是如此?每个人的人生道路,如同自然界一样,也是有风有雨有阴晴的。天有不测风云,路有平坦坎坷,山有高峰低谷,水有平静狂涛,人有顺利曲折,都是很自然的。每个人都必须面对各种变化和不测,在顺其自然中适应,在适应自然中调节心态,此乃智者所取所为。正因为苏东坡对人生的本真有如此认知,所以他能做到“俯仰自适天地,荣辱笑写人生”。他对自己的遭际无所畏惧,心里定了风波,自然十分坦然。这就为苏东坡在其人生谷底反弹起跳,打下了良好的心理基础。

眼见河水西流,自信能创奇迹

北宋神宗元丰五年,即公元1082年农历3月初,苏东坡相田遇雨而受风寒,得了臂疾,慕名到蕲水(今浠水)麻桥,请名医庞安时(字安常)为他看病。庞以针疗,几天病愈后,与庞安时到蕲水清泉寺游览。苏东坡见寺前一条河流,不同于我国大多数河水向东流之常态,而是由东向西南流去,便有感而发,填写了一首《浣溪纱·游蕲水清泉寺》的词:山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,

潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西。

休将白发唱黄鸡。

短短42个字,却较为详尽地记录了他的所见、所思、所感、所悟。此时的苏东坡不甘于年暮无为,不甘于风吹雨淋,不甘于附俗平庸,而是即使遭遇挫折也要有所作为。苏东坡在清泉寺看到了不一般的自然景象:由于我国的地质结构西高东低,一般的河水都是由西向东流,而清泉寺门前的河水则是由东向西南流去。这种奇特的自然景象,使苏东坡顿起好奇之心,并引发了他对自己人生的思考。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |