“袁先生墓文遵嘱书就,烦为转至。”信的落款是毛泽东,时间是一九五二年十月二十二日。

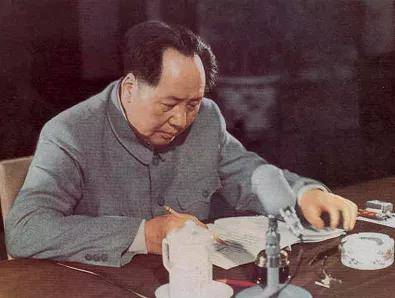

图:毛泽东

写到这里,很多人可能会问,这个袁先生究竟是谁?日理万机的毛主席为什么会给袁先生写碑文?他们之间又有怎样的故事呢?

图:袁仲谦

在第一次点名认识的环节,当叫到毛泽东的名字时,袁仲谦看到一个五官端正、面容俊秀的年轻人站了起来,虽然他的衣衫很旧、穿得也很单薄,但那双闪动着聪慧和求知欲的眼睛却给袁仲谦留下了深刻的印象。

图:学生时代的毛泽东

但这种思考显然让袁仲谦感觉到了不舒服,他明明讲解得很好,学生却提出了反对意见,老师的权威受到了挑战,但他又并非心胸狭隘之人,所以强按下心中的不舒服,批了一句:“似有创见”。

图:青年毛泽东

其实,我们看这件事,毛泽东和袁仲谦都没有错,毛泽东是一个极有主见的人,他觉得学校的很多陈规陋习需要做出改变,甚至直接去掉。而袁仲谦则是一个略微迂腐的老师,学生必须听他的,如果有不一样的声音发出来,他可能就会心里不舒服。“学校里有一个国文教员,学生给他取了个袁大胡子的绰号。他嘲笑我的作文,说是新闻记者的手笔。他看不起我视为楷模的梁启超,认为半通不通。”是的,袁仲谦很看不上梁启超写文章的笔法,他对毛泽东讲了梁启超每个时期的写作风格,其中的长处和短处也都讲了出来,最后建议毛泽东改变文风,摒弃“康、梁体”,而应该钻研韩愈的文章,文章妙来无过熟。

图:毛泽东

最后,袁仲谦做了一个关于治学、读书和作文的总结。“我只得改变文风,钻研韩愈的文章,学会了古文体,所以多亏袁大胡子,今天我在必要时仍然能写出一篇过得去的文言文。”不过等到毛泽东毕业之后,两人再未见过面,毛泽东离开了学校真正走上了革命道路,而袁仲谦也在不久之后离开湖南第一师范学校而到了别处教学。

图:毛泽东

这三人曾经都是湖南教育界的领军人物,而且他们的一生都奉献给了教育事业,纵然曾有机会和很多同事一样到政府部门去担任要职,但他们都拒绝离开学校、离开学生,而是一心扑在教育事业上,教书育人,著书立说。“又据罗元鲲先生来函说,曾任我的国文教员之袁仲谦先生已死,其妻七十岁饿饭等语,亦请省府酌予接济。以上张、罗、戴三人事,请予酌办见复。”这是毛主席第一次明确让王首道对张干、罗元鲲和袁仲谦遗孀戴氏予以照顾。要知道,以往,毛主席都是明确告诉王首道不能给予他的亲朋好友特殊安排,包括工作、学习和救济。但这一次,毛主席却让王首道给予这三个人特殊照顾。

图:毛泽东

除了政府的关心外,毛主席本人先后两次从自己的稿费中共抽出600元汇给周世钊让其转交给戴氏,最开始的300元是给戴氏治病用,后来的300元则是用于戴氏去世时的丧葬费。

图:袁吉六先生之墓

新化县政府收到毛主席为袁仲谦写的碑文后,为袁仲谦先生举行了墓碑安放仪式,毛主席写的“袁吉六先生之墓”镌刻在大理石墓碑上,被树在了袁仲谦的墓前,这是毛主席对已经去世二十年的袁仲谦先生的一种纪念和一片深情。

图:袁吉六故居

对毛主席的生平有过了解的朋友应该都知道,毛主席求学路上遇到了很多的好老师,他们都在特定的时期对毛主席产生了很大的影响,不仅仅教给毛主席书本上的知识那么简单。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |