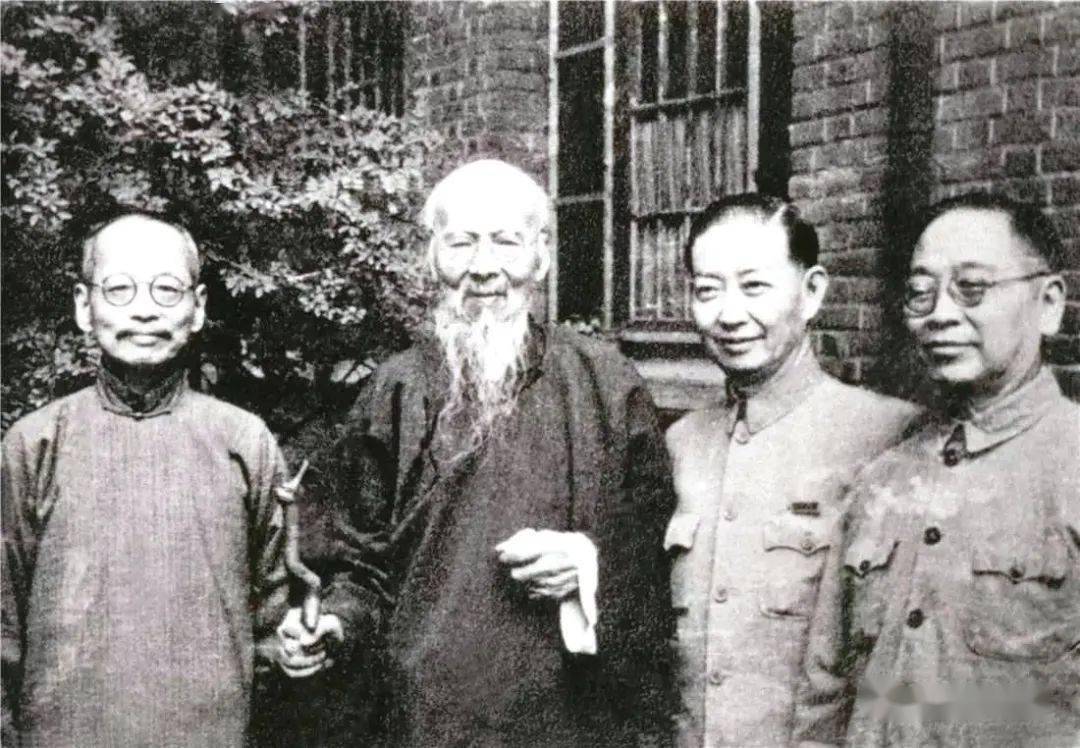

齐白石、梅兰芳合影

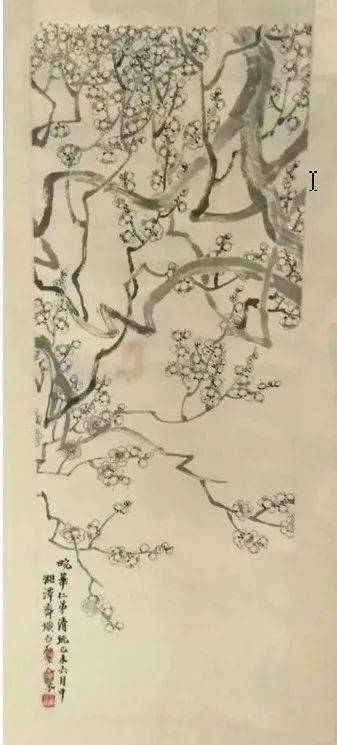

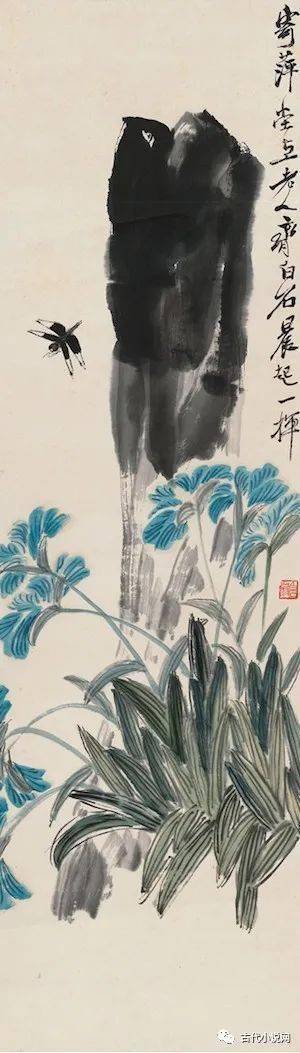

这其中尤以齐白石先生(1864-1957)为典型范例。对于齐、梅以师生名义的交往,多见于二人中年以后的回忆,而对于其交往的细节,记录的则不甚详细,梅兰芳之声名至迟何时见于齐白石著述?齐、梅二人何时结识?齐白石记述二人交往的著名诗句何时所写?梅何时向齐学画?梅兰芳之声名至迟何时见于齐白石著述?

关于齐白石老人的艺术人生,以《白石老人自述》与《齐白石的一生》的记述最为闻名。

《白石老人自述》

根据这两部著作的记述,齐白石因避家乡兵祸,第二次进京,是在丁巳(1917年)阴历五月十二日(九月底回乡,距今整整一百年),此次进京,他先后结识了画家陈师曾、陈半丁、姚华、凌植支、王梦白、汪蔼士,诗人易实甫、罗瘿公、罗敷庵,名医萧龙友,僧人道阶、瑞光;与其同为王闿运门人、神交已久的张伯祯[3],亦是在此时才首次见面的,加上京中旧友郭葆生、夏午贻、樊增祥、杨潜庵、张仲飏等[4],这些人所组成的,并不只是京城的书画圈,而是几乎遍及整个京城文化圈,他们中的很多人,也是梅兰芳的主要交游者。

十五年前喜远游,

关中款段过芦沟。

京华文酒相追逐,

布衣尊贵参诸侯。

陶然亭上饯春早,晚钟初动夕阳收。

挥毫无计留春住,

落霞横抹胭脂愁。

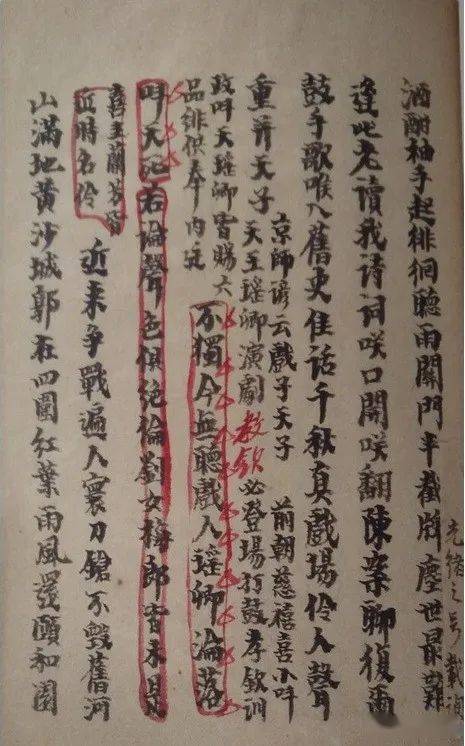

其下有四句及注释与当时京中演剧史实有关:佳话千秋真戏场,

伶人声重并天子。(京师谚云:戏子天子。前朝慈禧喜听小叫天演戏,孝钦必登场打鼓,孝钦训政,叫天[5]与瑶卿[6]皆赐六品绯供奉内廷,深邀睿赏。)

今无不独听戏人,

瑶卿沦落叫天死。[7]

1903年前后,谭鑫培与王瑶卿这对生旦组合正在民间与宫廷同时走红,特别是谭鑫培,自1890年入选昇平署民籍教习后,其艺能一直深受慈禧太后喜爱;到了十五年后,则谭鑫培已经去世,而王瑶卿也渐渐息影舞台。

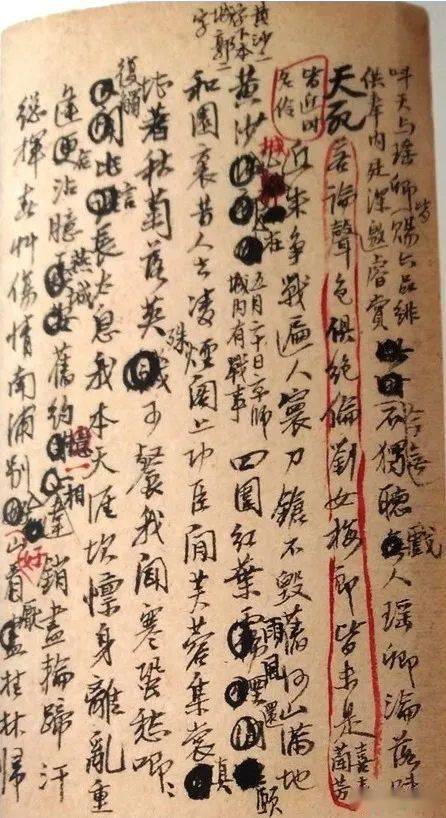

戊午(笔者按:1918)秋,余画《闭门听雨图)将寄樊君。画成,余亦有所感焉,因题短歌。[10]

其下诗注在“必登场打鼓”前亦有朱笔补入“孝钦”二字。

齐、梅二人何时结识

《自述》中,庚申(1920年)一节中,这样记录了齐、梅结识的时间地点:

《齐白石的一生》

白石老人的《庚申(1920)日记并杂作》用书面语言记录,内容则与之接近:庚申秋九月,梅兰芳倩家如山约余缀玉轩闲话。余知兰芳近事于画,往焉。笑求余画草虫与观。余诺。兰芳欣然磨墨理纸,观余画毕,歌一曲报之。余虽不知音律,闻其声悲壮凄清,乐极生感,请止之。即别去。明日赠以此诗:

京华无怪众相轻,

口不能夸儿可憎。

不忘梅澜欣理纸,再为磨就墨三升。[12]

所不同的是,《自述》云白石画毕,梅兰芳“歌一曲报之”的唱段是《贵妃醉酒》,而《日记》中则说此曲“悲壮凄清,乐极生感”,竟不忍卒听。

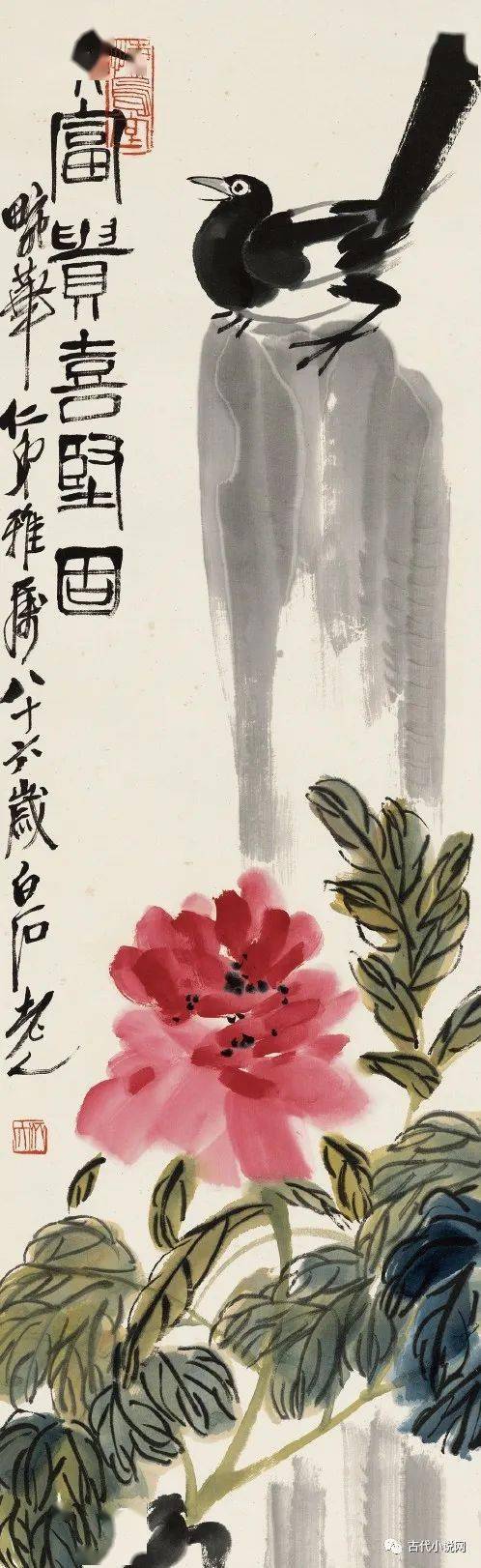

齐白石赠梅兰芳《大富贵喜坚固》

《一生》中,相关内容除人称变换外,几乎完全一致,而事后所写的纪事诗则有两首,分别是:飞尘十丈暗燕京,

缀玉轩中气独清,

难得善才看作画,

殷勤磨就墨三升。

西风飕飕袅荒烟,

正是京华秋暮天。

今日相逢闻此曲,

他时君是李龟年。

仅就两处皆出现的“磨就墨三升”一语可见,梅兰芳为其磨墨理纸一事,给白石老人留下了深刻的印象。

闲门灯影鬓霜华,

老懒真如秋壑蛇,

百本牵牛花碗大,

三年无梦到梅家。

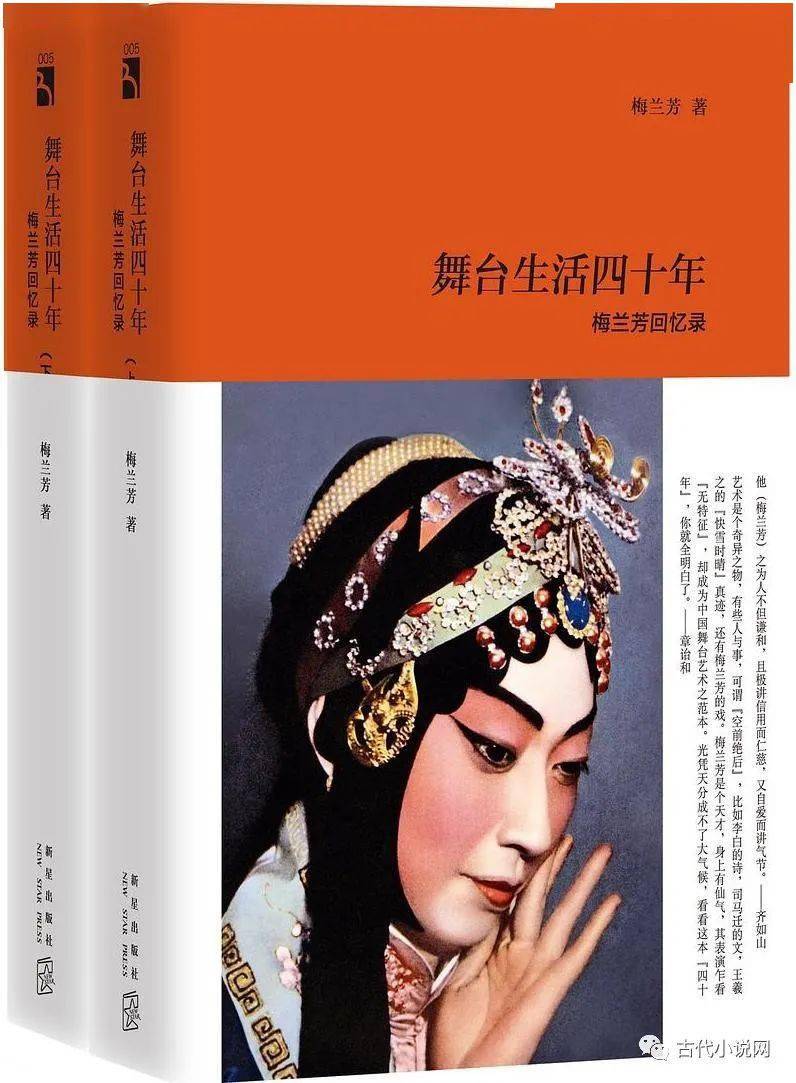

1959年1月,梅兰芳在《戏剧报》上发表的《从绘画谈到〈天女散花〉——〈舞台生活四十年〉第三集连载》一文(以下简称梅文)中[13],关于上述过程则这样记述:我虽然很早就认识白石先生,但跟他学画却在1920年的秋天。记得有一天我邀他到家里来闲谈,白石先生一见面就说:“听说你近来习画很用功,我看见你画的佛像,比以前进步了。”

我说:“我是笨人,虽然有许多好老师,还是画不好。我喜欢您的草虫、游鱼、虾米就像活的一样,但比活的更美,今天要请您画给我看,我要学您下笔的方法,我来替您磨墨。”

白石先生笑着说“我给你画草虫,你回头唱一段给我听就成了。”

我说:“那现成,一会儿我的琴师来了,我准唱。”

……

那一天齐老师给我画了几开册页,草虫鱼虾都有,在落笔的时候,还把一些心得和窍门讲给我听,我得到好多益处。等到琴师来了,我就唱了一段《刺汤》,齐老师听完了点点头说:“你把雪艳娘满腔怨愤的心情唱出来了。”

第二天,白石先生寄来两首诗送给我,是用画纸亲笔写的,诗是纪事的性质,令人感动。

飞尘十丈暗燕京,

缀玉轩中气独清,

难得善才看作画,

殷勤磨就墨三升。

西风飕飕袅荒烟,

正是京华秋暮天。

今日相逢闻此曲,

他时君是李龟年。

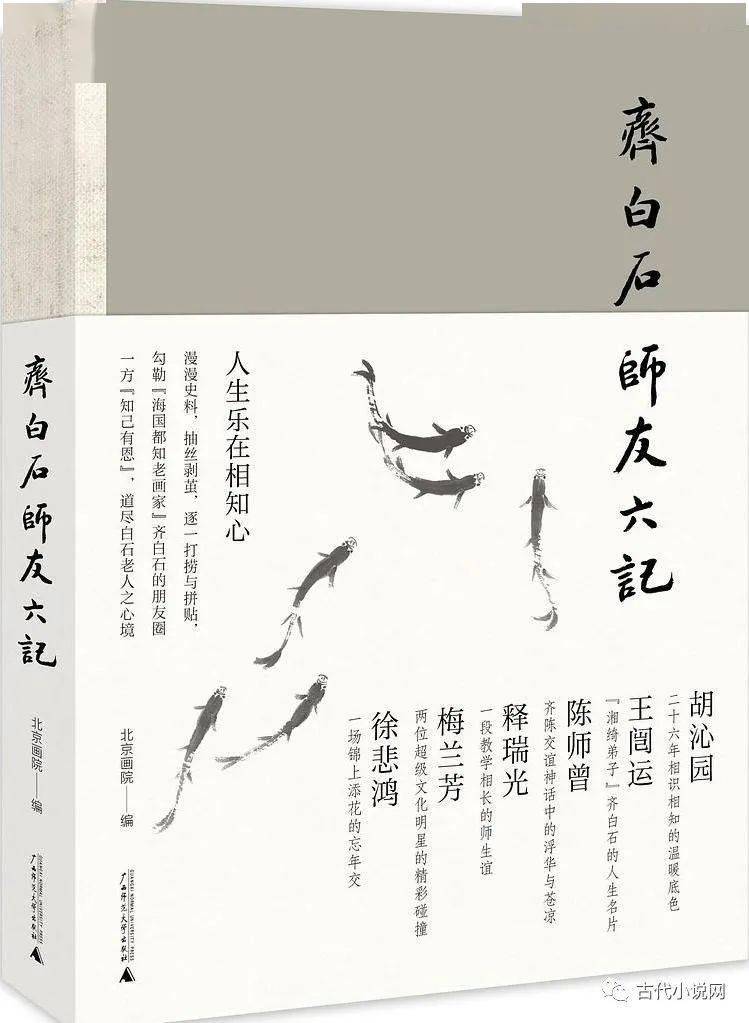

《齐白石师友六记》

由上可知,梅兰芳本人的记述与白石老人的回忆也几乎完全一致,关于牵牛花的题画诗也引用了“百本牵牛花碗大,三年无梦到梅家”两句;所不同的有两处,一处是梅说自己“很早就认识白石先生”,二是梅说答报齐所歌的唱段,是《刺汤》,并忆及齐还表示了赞许“你把雪艳娘满腔怨愤的心情唱出来了”,其实,《自述》、《一生》与梅文,后者是最早公开发表的;而梅文记述的细节,恰与白石日记中的听曲感言严丝合缝。

有一次,我到一个大官家去应酬,满座都是阔人,他们看我衣服穿得平常,又无熟友周旋,谁都不来理睬。我窘了半天,自悔不该贸然前来,讨此没趣。想不到兰芳来了,对我很恭敬地寒暄了一阵,座客大为惊讶,才有人来和我敷衍,我的面子,总算圆了回来。

事后,我很经意地画了一幅《雪中送炭图》,送给兰芳,题了一诗,有句说:

而今沦落长安市,

幸有梅郎识姓名。

势利场中的炎凉世态,

是既可笑又可恨的。[15]

齐白石、梅兰芳合影

梅文则这样记述:又一天,在有一处堂会上看见白石先生走进来,没人招待他,我迎上去把他搀到前排坐下。大家看见我招待一位老头子,衣服又穿得那么朴素,不知是什么来头,都注意着我们。有人问:“这是谁?”我故意把嗓子提高一点说:“这是名画家齐白石先生,是我的老师。”

老先生为这件事又做了一首绝句,题在画上。有朋友抄下来给我看。事搁三十多年,这首诗的句子,已经记不清楚了。

1957年秋,我到兰州演出,邓宝珊先生备了精致的园蔬和特产的瓜果欢迎我们,席间谈起这件事,邓老把这首诗朗诵了一遍,引起我的回忆,更使我难忘和白石先生的友谊。

曾见先朝享太平,

布衣蔬食动公卿。

而今沦落长安市,

幸有梅郎识姓名。

由上可知,《白石自述》中此诗只有后两句,且说“画是送给兰芳的”,而梅文则云诗作是别人从白石老人的画上抄下来的,因时隔太久不能记全,其完整的版本系1957年录自邓宝珊先生朗诵所得,也正因为是1957年秋,梅兰芳率团在西北巡回演出,才没能亲自参加白石老人的追悼会[16]。

齐白石绘梅兰芳题《花石蜻蜓图》

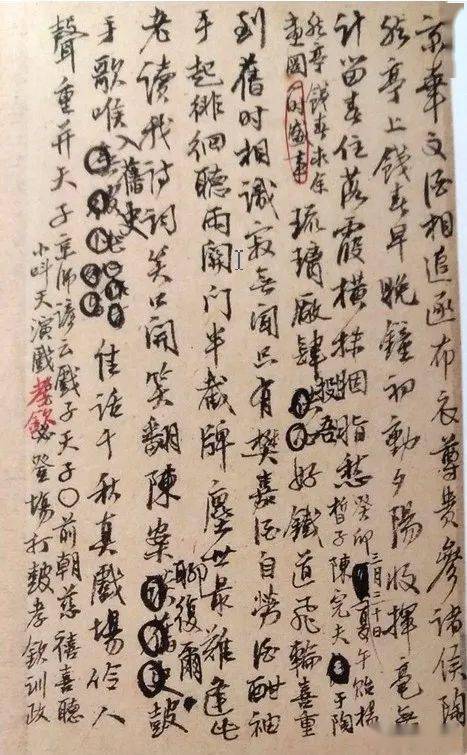

看来时隔三十多年,齐、梅二人对上述诗画酬答的细节均有所淡忘,所幸我们能从白石老人的《庚申日记(1920)并杂作》中发现更为准确的记录,其一:(笔者按:七月)廿一日[17],伶人姚玉芙先以书来约余喜筵。余与伊不曾相识。有人云伊必想君画也。余如其言,是日果去。梅兰芳曾求余画。见过一面,是日也来姚家。见余认识为齐先生。归途得一绝句:

记得先朝享太平,

草衣尊贵动公卿。

如今燕市无人问(识)[18],

且喜梅澜呼姓名。[19]

其二:(笔者按:八月)廿八日,跋齐如山所藏梅兰芳所书中幅:

余尝读渔洋先生句云:文人从古善相轻。余以为工于技艺者更有甚焉。独梅郎兰芳不然。闻未学书画时既有此嗜好,且能交游工书善书(画)之流,近来致力此道,日有进境。此幅摹罗瘿公书,几欲乱真矣。同宗如山兄得之,如此珍藏且索诸名流题跋,却非好事者。余将意欲倩梅郎再临赠我也。梅郎因如山兄识余后未尝再见,一日姚玉芙娶妇,以书约余喜酌,梅郎先至,余入门,梅郎呼曰齐先生至矣。余于归途戏作句云:

记得先朝享太平,

布衣尊贵动公卿。

如今沦落长安市,幸有梅郎呼姓名。

梅郎知余沦落而不相轻,尚能记得有齐先生,可感也。如山兄索跋,因及之。[20]

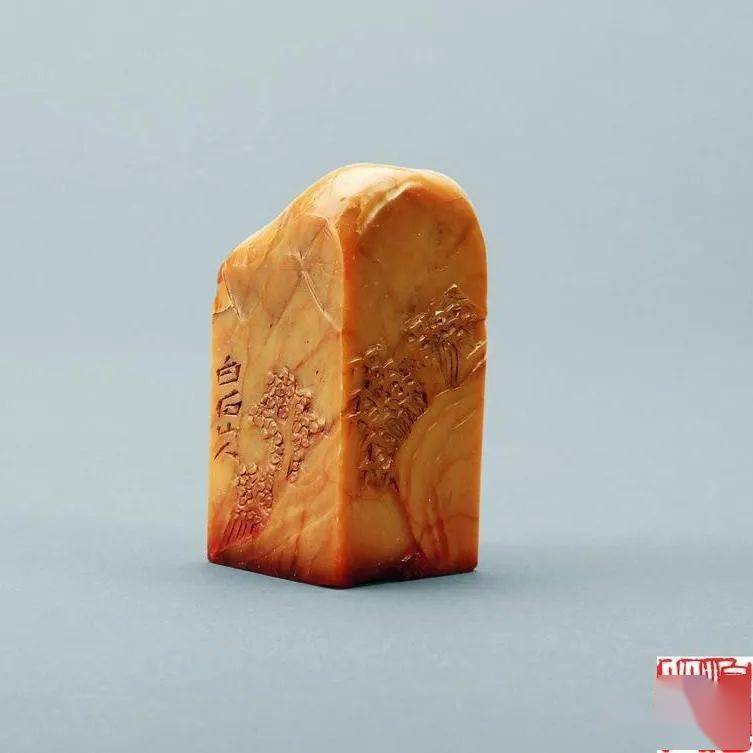

齐白石为梅兰芳刻寿山石方章

以上两则日记,时隔仅一月,其中七绝的词句不单与《自述》、《梅文》中的版本不同,就是互相之间亦有不少出入,然而大同小异,历来作诗者,本着杜甫“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”的原则,对己作时有改订,并不奇怪[21];但这两则日记中完全一致、最值得关注的重要事实,是对于这首七绝的写作因由:

梅兰芳绘扇面

崇林社“在1921年过年的时候就在灯市口南口的文明茶园开演,演了一个时期又挪到东安市场吉祥茶园。”[23]巧的是,白石老人亦是梅兰芳这段艺术经历的见证者,仍然是在当年的日记中,他这样写道:梅兰芳何时向齐白石学画?

行文至此,这个问题已不难解决。如前文所引梅文中,梅兰芳自述1920年秋天即开始跟齐白石学画。《自述》与《一生》则均记录了1925年,梅兰芳正式跟齐白石学画草虫,“学了不久,画得已非常生动。[25]”二者之间,并无绝对矛盾。

《舞台生活四十年》

5齐白石日记、诗作中对戏曲的关注

齐白石与梅兰芳的师友往还中,并不只有梅兰芳单方面好学。白石老人对于戏曲,以及戏曲与绘画的关系,与梅兰芳有着共通的追求。早在1903年他首次进京时,就在《癸卯日记》中这样写道:(笔者按:五月)二日,……与雨涛去天乐园观剧,班名“玉成”。……[27]

……

(笔者按:六月)二十三日,……晚间去天仙园观剧。天津(上海)之华闹,人言胜天下,然戏子不及京华远矣,曾经仓(沧)不为水也。独有请来山西人小荷花者,演《拾玉镯》。此孩美绝,年太小,解作曲,尽人情之姿态。人有一技之长,何愁人不心折。余素自称其艺,比类此孩之能,不觉汗颜矣。[28]

齐白石题赠梅兰芳

“传神”与“尽人情之姿态”庶几可作为白石老人对于戏曲艺术的理解与体会。(笔者按:三月)廿四,罗瘿公约余往鲜鱼口华乐园看程艳秋演《奇双会》。艳秋为兰芳之徒,真不负一时双美也。[29]

这段记录的珍贵之处在于,一则当日的演出为《程砚秋演出剧目志》[30]提供了重要补充,二则说明白石老人的对青年演员舞台表演的鉴别力,不仅看重梅兰芳,还看重此时年方十八、尚未享大名的程砚秋。怜君写剧成正编,

偶尔丹青得俨然。

正是京华花落候,世间重见李龟年。

不见梨园六品臣,(京师谚云:戏子天子。前朝慈禧喜小叫天、王瑶卿演剧,君王必登场打鼓,孝钦训政,叫天、瑶卿皆赐六品绯衣,供奉内庭(廷),银币之赐无虚日)

登场打鼓帝王尊。

赐挥银币无虚日,

沦落瑶卿尚感恩(叫天早死,今日瑶卿白发沦落矣。)[31]

方问溪,名俊章,安徽合肥人,祖父方星樵,名秉忠,和他本是相熟的朋友,是个很著名的昆曲家。问溪家学渊源,也是个戏曲家兼音乐家。

京剧名伶杨隆寿之子长喜,是问溪的姑丈,梅兰芳的母亲,是杨长喜的胞妹,问溪和兰芳是同辈的姻亲,可算是梨园世家。……可惜方问溪拜入他门墙,只有十来年就死了,墓就在陶然亭旁边,后来他同我去凭吊过[32]。

方问溪投师白石老人,是否因姻亲梅兰芳之介绍,笔者暂时未做考证,但从其对戏曲方面深厚的积累来看,白石老人对这位弟子英年早逝的惋惜是可以想见的。

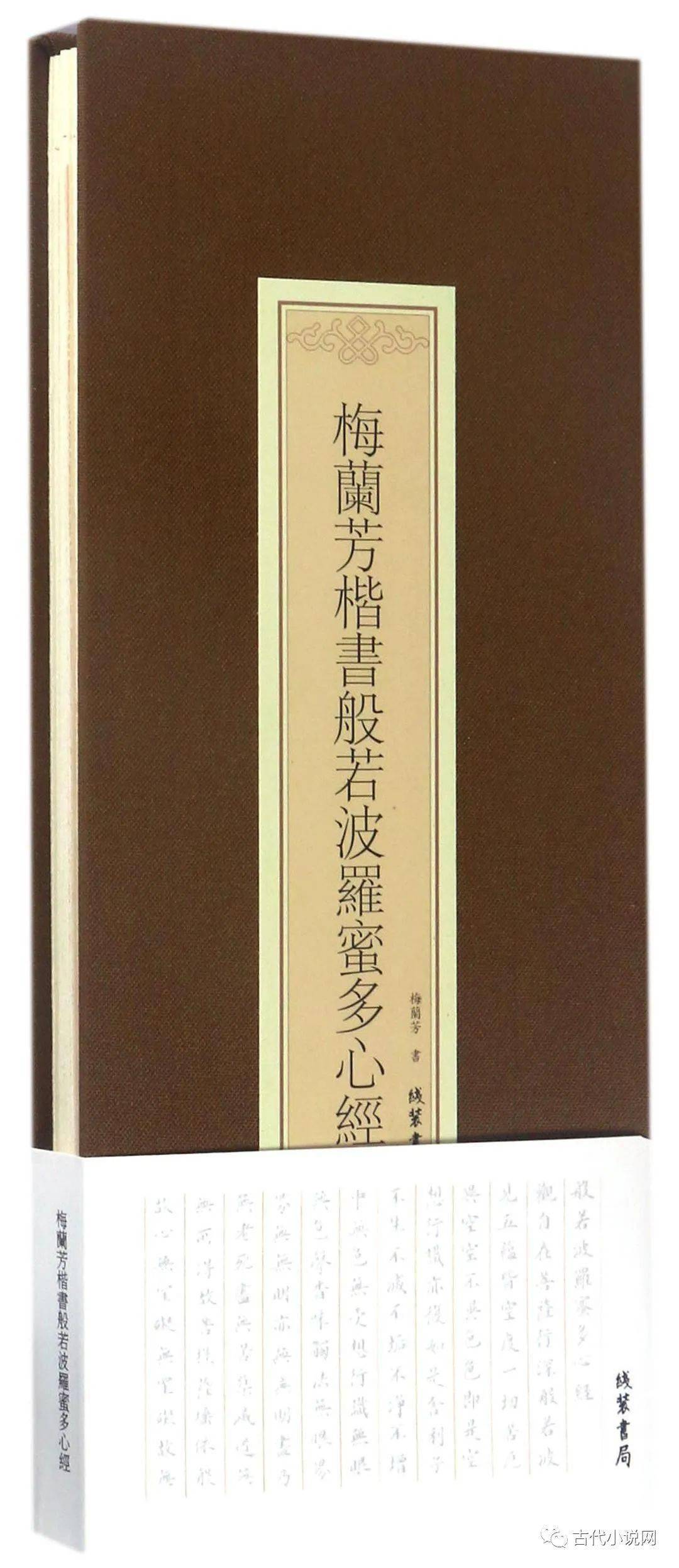

《梅兰芳楷书般若波罗蜜多心经》

6小 结

梅兰芳先生在梅文的最后一段中,对自己书画方面的爱好表露了十分清醒的认识:我绘画的兴致越来越浓,兴之所至,看见什么都想动笔。那时,我正养了许多鸽子,拣好的名种,我打算把它们都写照下来。

我开始画了两三幅的时候,有一位老朋友[33]对我提出警告说:“你学画的目的,不过是想从绘画里给演剧找些帮助,是你演剧事业之外的一种业余课程,应当有一个限度才对,像你这样终日伏案调朱弄粉,大部分时间都消耗在这上面,是会影响你演戏的进步的。”

我听了他说的这一番话,不觉悚然有悟。从此,对于绘画,只拿来作为研究戏剧上的一种帮助,或是调剂精神作为消遣,不像以前那样废寝忘餐地着迷了。

前人曾将梅兰芳先生(1984-1961)对书画艺术的追求,概括为努力丰富和提高自己的文化修养和艺术内涵、在剧目表演中熔铸中国艺术写意的审美特征以丰富京剧艺术的表现力、在书画艺术中倾注对社会人生更深刻的思考与体会这三重境界,[34]是对这方面较严谨的诠释。

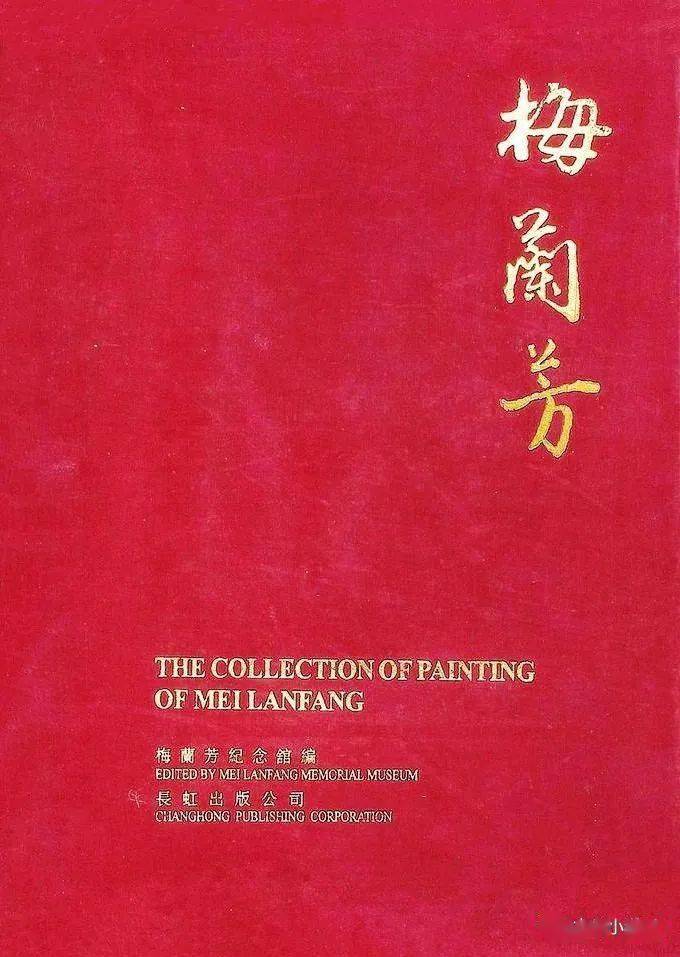

《梅兰芳藏画集》

而本文所叙述齐、梅二人的诗画交往历程,不禁使人想起韩愈《师说》中的名句:巫医乐师百工之人,不耻相师;当以“无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存”为是。齐、梅师生之间的墨缘与戏缘,迄今仍足可为后世之师表。

注释:

[1] 北京画院编:《人生若寄:北京画院藏齐白石手稿》,广西美术出版社2013年12月版。本书系北京航空航天大学博士生陈蔼婧女史荐购,此处谨表谢意。以下简称为《人生若寄》。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |