一代国医吴阶平

文 | 李菁

来源 | 《三联生活周刊》2011年3月

01

△

1942年,吴敬仪(前右)与长子吴瑞萍(前左)、次子吴阶平(后中)、三子吴蔚然(后左)、长孙吴德诚(后右)。吴德诚与父亲和三位叔叔一样,毕业于协和医学院

协和四兄弟(左起:吴瑞萍、吴蔚然、吴阶平、吴安然)

吴敬仪是一位标准的严父。他在家中办了私塾,请当地最博学的先生教几个孩子读四书五经。他还经常请在纱厂工作的美国人的孩子到家里跟自己的孩子们玩,这使得吴阶平从小就会说一口标准的美式英语。吴敬仪对任何事情都认真负责,有些事情认真得甚至有些过分。他有几块金怀表,每天都要拿出来,与收音机里的报时校对,准确度要求到秒。吴阶平后来常说,父亲对他一生影响很大。

△

吴敬仪小楷《三国志·华佗传》

当时社会动荡,走南闯北的吴敬仪认为不能做官,做官会把心染黑了;也不能从商,乱世中从商只能是倾家荡产。在他看来,最好的选择便是学医。吴敬仪不知道从哪里知道了当时刚创办不久的协和医学院,他便极力鼓励几个孩子去报考。吴阶平的大姐夫陈舜名本已毕业工作,在这位岳父的要求下也重新报考,上了协和;接着是大哥吴瑞萍。1933年,16岁吴阶平考取协和医学院在燕京大学的医学预科班。

△

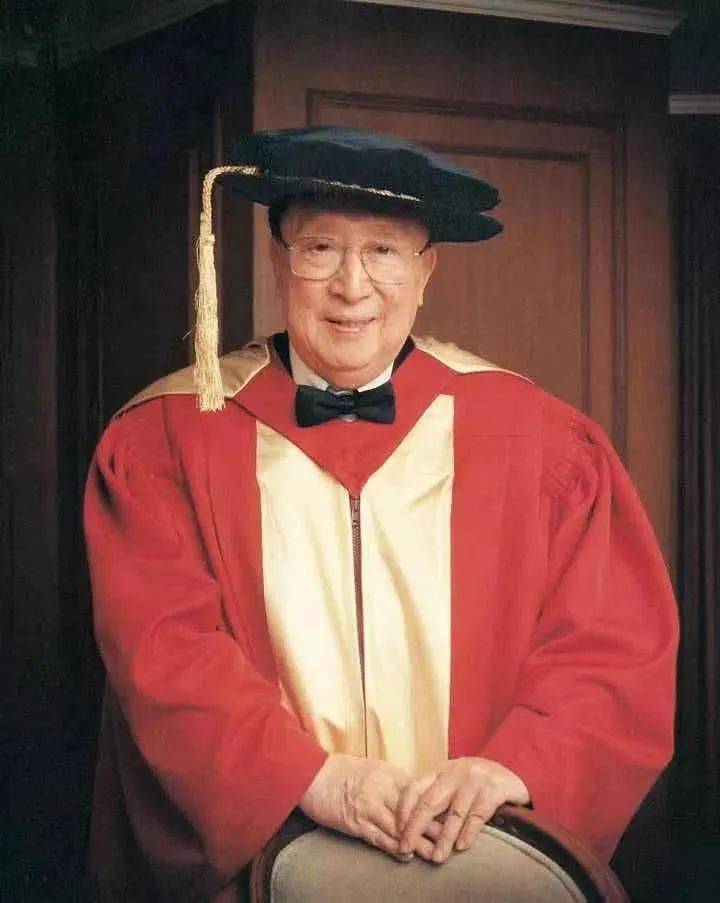

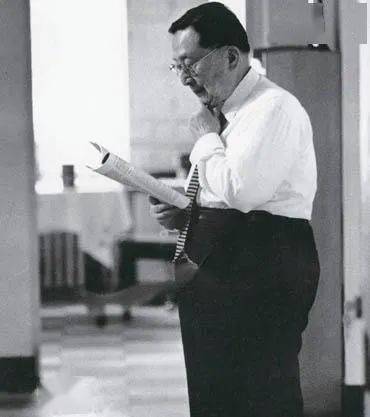

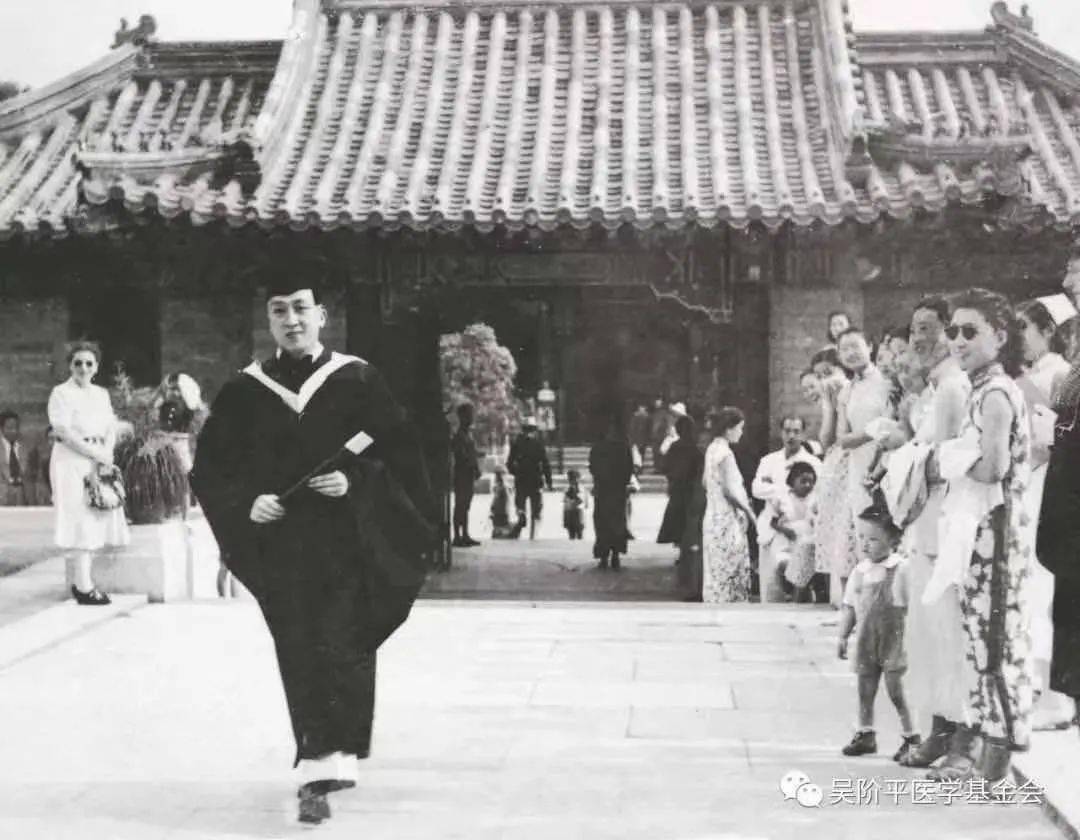

吴阶平毕业照

02

△

1979年,吴阶平与导师哈金斯(右)重逢

吴阶平1948年回国,作为新中国成立前夕第一批归国的知识分子,受到新政权的极大重视。北京市政府刚成立,市长彭真邀请了一批知名科学家、教师和社会贤达参加招待会,吴阶平是其中一员。

△

五六十年代,吴阶平在北大医院手术中

1962年,吴阶平受命创办北京第二医学院,比他小一岁的冯佩之出任党委书记。那时候的吴阶平无论专业领域还是社会活动上,都已经有很高的声誉,但他主动放低身段。冯佩之回忆,那时“二医”经常组织学工学农,甚至去门头沟煤矿劳动锻炼,考虑到吴阶平事务繁多,冯佩之告诉他不必参加,可是吴阶平照样跟他们去了煤矿。

△

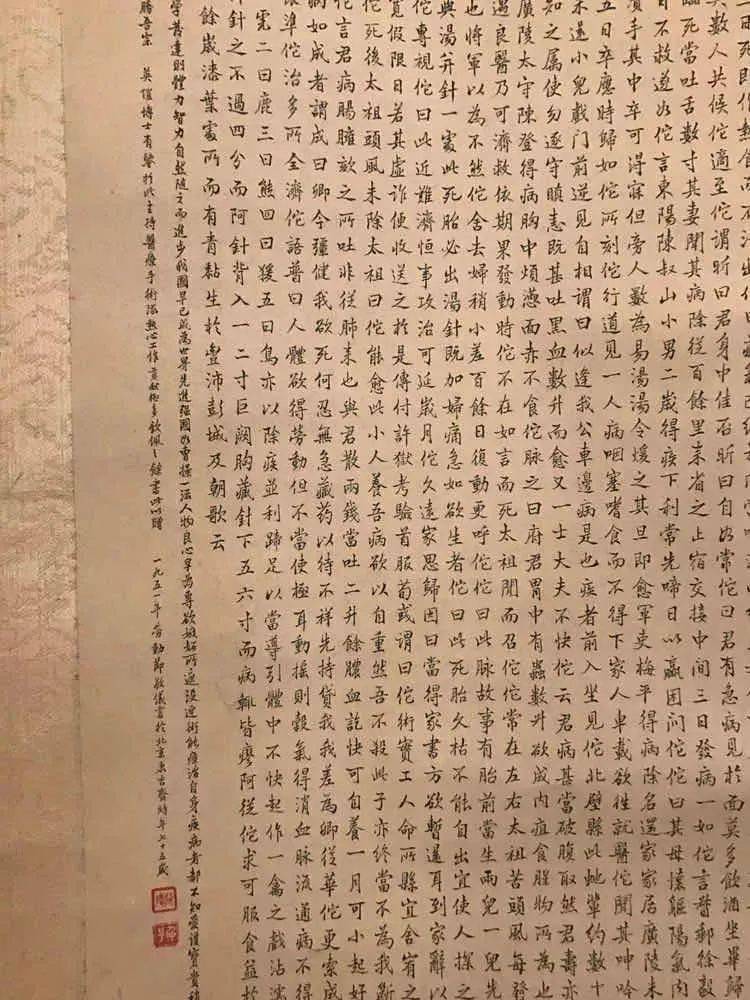

在创建北京第二医学院的初期,条件十分艰苦,院领导和教师与同学们同吃同住、同甘共苦。吴阶平(右一)经常会在工作之余到食堂帮厨

△

1966年吴阶平与陈毅元帅(右)

从1967到1973年,吴阶平为江青做了近6年的保健医生,总算安全地完成任务。当年在中南海工作的小笔记本,多年后吴阶平还一直珍存着。上面布满了诸如CC、KS、CEL等各种“密码”。他后来才解开了这个谜底:CC是江青,KS是康生,CEL则代表周恩来。原来这是吴阶平怕万一不小心弄丢了本子而设置的,他的谨慎和心思之缜密可见一斑。

△

吴阶平在手术室

1973年1月,卞志强和方圻连夜找到吴阶平,告诉他总理已经开始尿血。吴阶平得知消息,心急如焚,他们拿着周恩来血尿的试管、化验单,找到住在西山的叶剑英。几天后,叶剑英拿着装有周恩来血尿的试管,到游泳池报告毛泽东。第二天,中央批准了医疗组的报告。

△

晚年吴阶平

周恩来醒来之后便问情况怎么样。吴阶平如实回答:“有一个东西,烧掉了。”周恩来毫不客气地说:“不是让你们分两步走吗?”邓颖超赶快插话:“两步并一步走好。”周恩来说了句:“你们该不该这样做,还得看。”手术后,周恩来的病情得到了缓解。很快,电话里传来了毛泽东对医生的肯定:“医生们两步并一步走做得好,感谢他们。”卞志强后来对吴阶平说:“你是带我们走钢丝,不但要掌握好平衡,还要眼观六路,耳听八方。”

△

晚年吴阶平在工作中

到了10月底,周恩来又出现血尿,癌细胞再度抬头。吴阶平和几十位专家讨论了多次,大家的结论是一致的:必须手术治疗。在手术方案被批准前,周恩来需要每周输两次血来补充大量流失的血液。可是此时“批林批孔”运动进入高峰,一支支冷箭射向周恩来。正遭受病痛折磨的周恩来,又在精神上被煎熬、摧残。有时他正在输血,“革命派”通知他去开会,他只能拔下针头去参加。

△

1984年,吴阶平夫妇到西花厅看望邓颖超同志

可是令吴阶平和医疗组成员意外的是,总理去世后,却出现了很多指责之词。“当时流言蜚语特别多,说什么的都有,大意是指总理的医疗工作存在问题。医疗组成员都有很大的压力。”董炳琨说。1月15日,借周恩来追悼会之机,邓颖超专门把在周恩来身边工作过的医护人员和身边工作人员等请到台湾厅,她对着总理的侄辈们说:“医疗组的同志精心护理,工作非常辛苦,他们政治可靠,技术一流,他们已经尽了力了。”这样事情才稍平息下来。

△

吴阶平与医生研究案例

在与吴阶平一起工作的几年当中,董炳琨印象最深的,是他们共同参与的“李震案”。

△

1981年1月1日新春茶话会

05

△

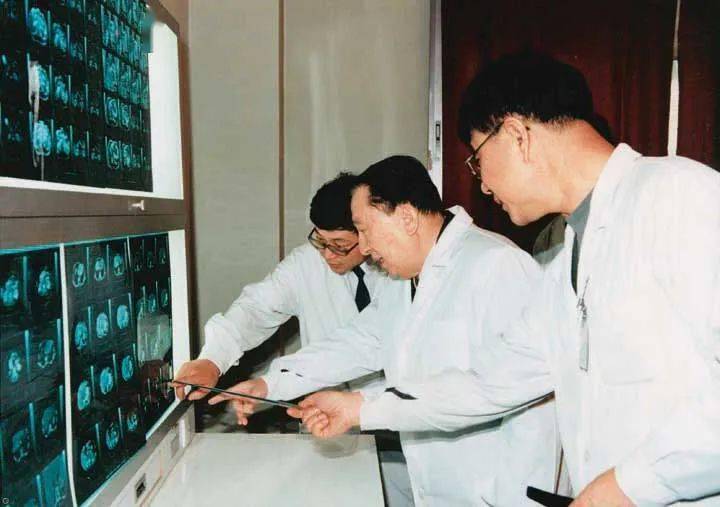

1981年5月20日,吴阶平同志(左三)在北京医学院第一附属医院新门诊部和医生们研究肾结石治疗问题

△

吴阶平与医生查看病例

9月18日追悼会结束后,中央要将遗体转移到一个代号叫“769”的地方。遗体转移后,具体的保护工作应该怎样去做?这件事的责任实在太大,谁也说不好到底应该用哪一种办法。专家几经讨论,最终决定按照北京专家的建议,暂采取液态和气态相结合的原则。

△

晚年吴阶平

1966-1976年十年当中,吴阶平没有经历平常意义上的大起大落,然而这3000多个日日夜夜,他也犹如在“走钢丝”,这条钢丝上走过的不少人都栽下去了,可是正如《吴阶平传》里的评价:“使他身体保持平衡的杠杆两端,一头是他精湛、高超的医术,另一头则是他的政治敏感与审时度势的本领。”

△

吴阶平早年在协和医学院

1982年,由吴阶平主持编译的《性医学》面世。其实对青少年进行性教育,是周总理生前多次向吴阶平提及的一个愿望,吴阶平也一直以此为自己的责任,并成为打开性教育这扇封闭已久大门的关键人物。《性医学》出版后,轰动一时,书店甚至将它和那些滞销书捆绑在一起销售。“书摊上都打着‘吴阶平性医学’的招牌,我说,吴老不得了,街上都打了你的名字,吴老也有些无奈:怎么能这样子。”华杏娥微笑着回忆。吴阶平还有一个愿望是在学生中进行科学的性教育,为此他在《红旗》杂志上发表《青年的性教育刻不容缓》一文,呼吁制订相关教材。可是他的建议迟迟得不到批准,历经8年多,直到吴阶平当上人大副委员长,此事才有转机。

△

晚年吴阶平

吴阶平的第一段婚姻有着浓重的旧时代色彩——他的第一任妻子赵君恺是父亲为他定的亲。当年,在燕京大学医预科学习时,16岁的吴阶平居然已经结婚,这成为校园一大新闻。吴阶平戏称自己是“包办的自由婚姻”,与赵君恺关系也很好,两人共同生活了45年,直到1978年,赵君恺因为严重的心肌梗死引起突发性心脏破裂去世。几年后,他与高睿重新组织家庭,又相携走过近30年。

△

吴阶平与夫人高睿

华杏娥精心保存着她与吴阶平在2006年的一张合影,那是她最后一次见吴阶平。之后不久,她就听说吴阶平患了感冒,不久就住了院;“后来听说他吃饭呛到了,就给他下了一根管子,直到肠子里,一直是鼻饲,也无法吃饭,一直就没出院。”半年前她听说吴老住进了ICU(重症加强护理病房),直到后来传来去世的消息。“看着这些照片,挺怀念他的……”华杏娥眼圈红了,低头看着她特地找出来的那些照片。在每一张照片上,吴阶平都在温和地笑着。新书分享会 | 经典品读会

《金陵刻经处》 | 《 生活的逻辑: 城市日常世界中的民国知识人(1927-1937) 》 |《谢辰生口述》 |《袍哥》 | 《年羹尧之死》 | 《朵云封事》 |《两性》 |《放下心中的尺子——庄子哲学50讲》 |《东课楼经变》 |《旧影新说明孝陵》 |《光与真的旅途》 |《悲伤的力量》 |《永远无法返乡的人》 | 《书事》 |《情感教育》 |《百年孤独》 |《面具与乌托邦》 | 《传奇中的大唐》 | 《理解媒介》 |《单向度的人》| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |