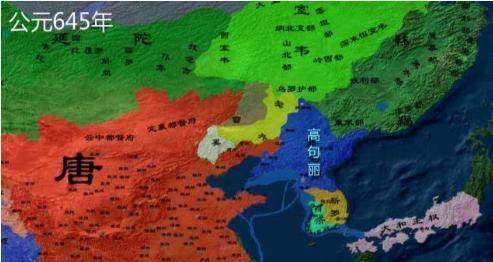

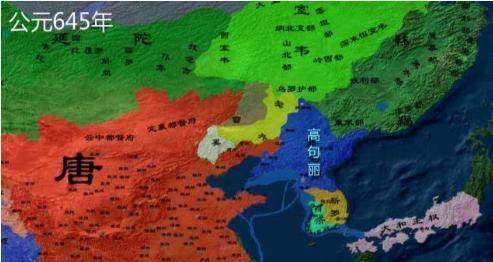

隋唐时期,辽东一直是非常重要的存在,正如李世民所说“方隅大定,惟此未平”,所以攻灭高句丽成为一项很重要的工作,隋唐的三位皇帝在某种程度上来说对辽东有一种执念,但隋炀帝杨广和唐太宗李世民都失败了,成功的则是唐高宗李治。

杨广当初不惜耗费巨大的人力物力财力东征高句丽,但在第二次攻打高句丽的时候,在黎阳督运粮草的杨玄感搞事情,给了杨广一个措手不及。杨玄感这一乱,不仅打乱了杨广灭高句丽的计划,更是撕开了隋朝江山的口子,没过几年,隋朝就灭亡了,取而代之的是李渊建立的大唐。

大唐立国之后,李世民南征北战平定天下,并在与李建成的斗争中占得先机,成功登基。李世民和杨广一样,也将高句丽视为一大患,并在644年开始正式攻打高句丽。

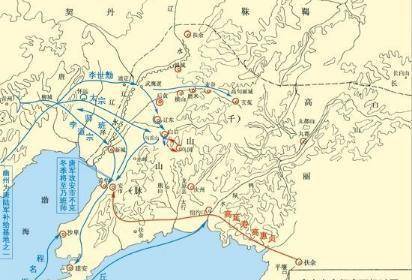

这一年的冬天,李世民派出张亮和李绩分水陆两路向辽东进发,而李世民在645年的二月正式出发,准备亲征高句丽。李世民这一次亲征高句丽是很成功的,攻下了高句丽的十座城,迁徙七万人口到内地,消灭了大量的高句丽人,更是得到了数不清的铠甲、牛、马等,可以说是收获颇丰。

但即便如此,李世民还是很失望,毕竟他的目的是攻灭高句丽,但是到了九月份,因为“辽左早寒,草枯水冻,士马难久留,且粮食将尽。”李世民不得不决定回师。

虽然李世民对这次的征战很不满意,但是有一件事还是让他比较高兴的,那就是他得到了一员大将。李世民在回师途中,说了这样一句话:

“朕诸将皆老,思得新进骁勇者将之,无如卿者,朕不喜得辽东,喜得卿也。”

当然所谓不喜得辽东的话是言不由衷的,但没有灭掉高句丽已经是事实,他也只能这样说了,好在他还得到了一员大将,李世民喜得的“卿”就是薛仁贵。

薛仁贵虽然出生于河东薛氏,但是到了薛仁贵这一代已经没落了,薛仁贵就以种地为生,后来李世民为东征而征兵,薛仁贵在妻子的劝说下投到了张士贵的军中,跟随张士贵参与了东征高句丽之战。薛仁贵在战场是以勇猛著称,安地战场上,郎将刘君邛被围困,危急时刻:

仁贵往救之,跃马径前,手斩贼将,悬其头于马鞍,贼皆慑伏,仁贵遂知名。

而在六月围攻安市城的时候,薛仁贵的表现更是出色。当时李世民已经到了安市城,看到了战场上薛仁贵的表现:

会有雷电,龙门人薛仁贵著奇服,大呼陷陈,所向无敌。

薛仁贵成功地让高句丽人败退,唐军乘胜进攻,斩首两万余高句丽人。战后,李世民就召见了薛仁贵,给了他不少的赏赐,并让薛仁贵做了游击将军。

薛仁贵在战场的表现让李世民很高兴,虽然唐初有很多武将,比如秦琼、程咬金、尉迟敬德等等,但是到了贞观末期,这些成名已久的武将已经去世的去世,老的老,正当时的武将并没有多少,所以李世民才对薛仁贵高看一眼。

在回师途中,李世民才对薛仁贵说了那样一番话。回去之后,薛仁贵就成为右领军郎将,镇守玄武门。贞观时期的另外两次攻打高句丽,薛仁贵都没有参加,直到李世民去世,高句丽也没有被攻灭,攻灭高句丽一直是李世民的心愿,但是最终还是成了一个遗憾。

李世民去世之后,其子李治登基,继续李世民未竟的事业,李治时期也是有好几次攻打高句丽,而薛仁贵都有参与。可以说,薛仁贵和高句丽之间是有相当大的缘分的。

658年和659年,薛仁贵两次攻打高句丽,取得了局部的胜利,当时攻打高句丽的规模并不是很大。直到666年,渊盖苏文的去世,引发高句丽内乱,李治派出大军攻打高句丽。其中李绩为统帅,还有契苾何力、庞同善、高侃、薛仁贵等将领参加。

金山之战中,薛仁贵领兵打破高句丽军,斩首五万余高句丽人的首级,又攻下了三座城,薛仁贵的胜利成为唐军攻打高句丽最大的一次胜利。李治知道后,更是直接给薛仁贵写信说:

“金山大阵,凶党实繁。卿身先士卒,奋不顾命,左冲右击,所向无前,诸军贾勇,致斯克捷。宜善建功业,全此令名也。”

而到了668年,薛仁贵领三千人攻打扶余城,在士兵人数如此之少的情况下,薛仁贵硬是攻下了扶余城,杀获对方万余人,薛仁贵这次的以少胜多之战彻底镇住了高句丽人,以至于“扶余川中四十余城皆望风请服。”

经此一役,后来的平壤之战就顺利了许多,668年的九月,平壤被攻破,高句丽被灭,战后,薛仁贵领兵两万余刘仁轨留守平壤。

可以说,高句丽被灭,薛仁贵的功绩是最大的,虽然李绩是最高统帅,但是在决定性战役中,薛仁贵都立下了大功,尤其是金山之战和扶余之战。如果不是薛仁贵,唐灭高句丽不会那么顺利,或许还会晚上几年甚至更多。

从这个意义上来说,是薛仁贵了却了李世民的一桩心愿,弥补了他生前的遗憾,李世民没有想到,他东征高句丽时得到的那名大将,会在23年之后攻灭了高句丽,这也算是李世民用另一种方式攻灭了高句丽吧。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |