清末武林高手大刀王五知名度很高,甚至在九十年代还专门拍摄了同名电视剧,而与他亦师亦友的傅淦就逊色了不止一筹了。

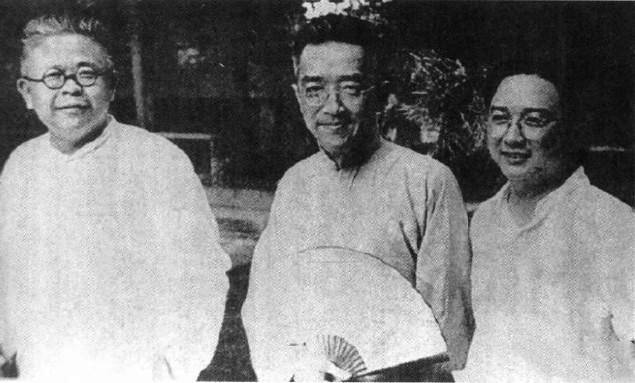

傅淦身上有两个标签,一个是清代书法家,另一个是当代史学家傅斯年的爷爷。很显然,他是一个文科生,那他怎么和武术圈的王五发生了关系呢?

一、傅淦与大刀王武切磋,谁厉害?

可谁说文科生就不能练武了呢?傅淦自小就非常的聪明,四书五经对她来说,简直就是小菜一碟。

在学有余力的情况下,他涉猎广泛写了一手漂亮的毛笔字同时还通医术。最喜爱的健身运动就是打打拳练练武,没想到最终玩票玩成了大师。

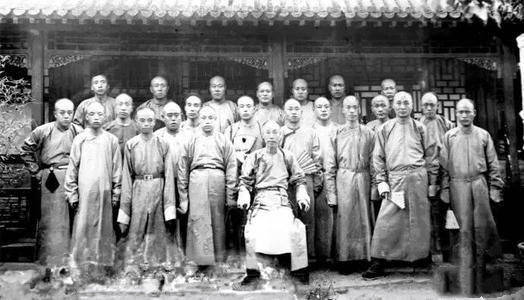

▲:中间为傅淦

在封建时代讲究学而优则仕,作为状元后人的傅淦自然也免不了这个俗套得下科场博取功名。同治12年,他考取了拔贡。

拔贡是清朝选举人才进入国子监的一种手段,从乾隆时期形成了每12年开考一次的考试制度。

国子监相当于现在的北大加上清华,是全国最牛的学校,没有之一。

每一届拔贡从每府学选二名,州、县学各一名,由各省学政从生员中考选,保送入京,这个录取比例可比天下第一考司法考试可要低的多了,能够考取拔贡,傅淦可说是才华横溢。

按照一般逻辑,傅淦依靠拔贡这个出身,加上状元后人,顺治爷康熙爷两代帝师的子孙这个身份,可以在晚清官场中混的风生水起,高官得做骏马得骑。

可是傅淦不是一般的人,人考取拔贡,只是对家族尽义务而已,他志不在官场。他像一只鸿雁追求的是自由自在的翱翔!

作为一个富二代,他开始了一场场说走就走的旅行,在旅行中,他增长的见闻开拓了视野,同时也对武术有了更深的认识。

光绪年间,他听说四九城有一号人物叫做王五,武功挺好的,于是便动了想去会一会的念头。

二、义薄云天

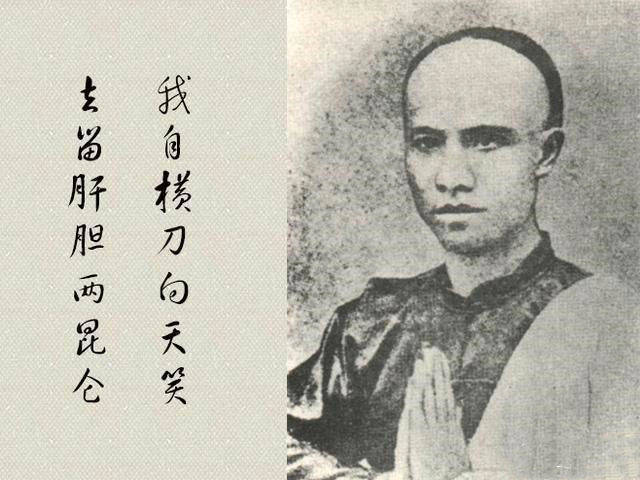

王武是一个真正的大侠,不仅武艺出众,还是一个热血的爱国青年,他看透了清朝的腐败,坚决支持好友谭嗣同的维新事业。

维新失败后,王武甚至计划去救援谭嗣同,只可惜势单力薄,没有成功。最终王五被慈禧太后出卖,脑袋被清廷挂在了城门楼子上,可悲可叹!

他的好友大名鼎鼎的霍元甲上演了一出只身闯京城,巧夺英雄人头的传奇。王五就是这么一个义薄云天的英雄。

在当时王五还只是一个镖师,傅淦假装成一个踢馆的,成功吸引了王五的注意。于是两个人就比划了起来!

双方先各执器械对练了起来,连着两场王五都败下阵来,第三场,大家索性徒手摔跤,算上前两场王五来了一个三连败!王五算是见识了傅淦的真功夫,二话不说便拜傅淦为师。

傅淦也不端架子,指点起了王五,最重要的一点就是他说服了王五改练了双刀!这才有大刀王五的名号。

这个故事是不是很传奇?然而个人认为这个故事的真实性待考证。

如此高光的时刻,肯定会有记载,然而查了傅淦的百度百科,没有发现有这方面的记载,搜遍全网,也只看到傅淦家乡的网站有这个故事的记载,这就让我产生了疑问。

三、傅淦精通四书五经,又是杏林高手,又是武林高手,如此跨界的牛人真的存在吗?这几乎是不可能的任务。

一个读书人,精通书法这在古代是很正常的,然而成为武林高手,这个跨度就有些太大了。

尤其是他到了30岁,刚刚考取拔贡,这说明在30岁之前四书五经的学习占据了他人生的大部分时间。

在这个学习力最强的时候,武学可能只是作为强身健体的一种手段进行学习的,他不可能系统的深入学习。

其实,他真正接触到武学精髓的是在他的旅途之中,随着他不断的旅行,他的人生阅历的累积,他交往了许多武学大家,见识了许多武林“绝学”。

之后,凭借着他的超高的悟性,对于如何进招、如何拆招以及招法如何改进有了自己独特的见解。

可能他的武艺并不出众,但他对武术的理解达到了一个新的高度,就像天龙八部里的王语嫣一样。

然后在巧合之下,他认识了王五,与之成为了好友,并且点拨下王五,这让王五获益匪浅,才有了王五拜师的传说。

而傅淦是一个为了朋友两肋插刀的人,即便他身上只有十块钱,当朋友需要帮助的时候,他可以把这十块钱毫不犹豫的全部借给朋友,正因为他如此仗义,这么豪爽,他很快就从富翁变成了负翁,只能靠教书和写字来赚一点钱养活自己全家。即便如此,他从未改变,从未后悔。

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |