苏轼,字子瞻,号东坡居士,是宋代最杰出的文学家,也是著名的政治家、艺术家、学者。苏东坡留给中国文化、留给这个世界的印象与影响是多方面的。

为 官 施 政

苏轼为官施政,具有独特的个性特征,这种个性特征集中体现为诗人风采与文人情怀的高度融合,以及由这种融合所表现出来的浓厚的仁爱精神。

苏轼在杭州做官时,一次,两个人打上公堂来。原告是绸缎商,被告是制扇子商。被告曾向原告赊了价值二万贯钱的绫绢,谁知制扇商逾期却分文未还,绸缎商于是将制扇商告上衙门。其实,这位被告也并非奸商,只因老父亲病故,办理丧事亏欠不少债务,又因今年夏天多雨,扇子的销路很差,所以债上积债,一时无力偿还。

苏轼听罢二人的陈述,觉得各有各的难处,也各有各的道理。如果简单依法公判,虽然给绸缎商讨回了公道,但制扇商势必家破人亡;但如果同情制扇商,又如何保护绸缎商的利益呢?看来这不是一个简单的法律问题,而是一个如何切实为百姓解决实际困难的问题。苏轼思考良久,终于有了个两全其美的好主意!他让被告取来二十把上好的团扇。团扇取来后,苏轼挥洒笔墨,在团扇上点染竹石花木、题写诗词短文,而且署上自己的字号。他告诉被告,将这二十把团扇拿到市场上,每把按一千文出售。消息传得很快,被告刚刚走出衙门,仰慕东坡字画的人们就纷纷闻讯而来,不一会儿就将团扇抢购一空,被告的债还清了,原告的利益也得以保护。

与那些严格依法执法的循吏甚至酷吏相比,苏轼的为官之道、执法之道似乎有执法不严、违法不究甚至以情代法的重大嫌疑。然而我们会发现,在这个带着浓厚文艺氛围与和稀泥味道的案件背后,却透露出苏轼处理政务、判决案件、维护法律的一个基本原则。这个原则就是:无论做什么官,办什么案,执行什么法律,必须以百姓的利益为根本出发点,而不能为办案而办案,为执行法律而执行法律。用现在的语言说,就是一切工作、生活的原则都应当坚持以人为本。如果说法律判决不符合甚至损害了百姓的利益,那就说明这个法律不再科学,那就需要修正,需要调整。因为任何法律制度的根本目的就是为了让百姓的生活越来越好,让这个社会越来越好,只要能够达到这个目的,即使像苏轼这样“以情代法”也值得啊!

诚然,要做到“以情代法”,没有超逸绝伦的艺术才情也是做不到的。

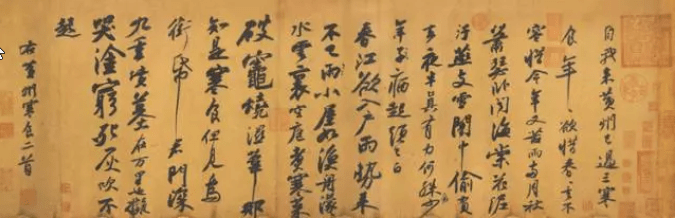

▲ 苏轼《寒食帖》帖心全图

▲ 苏轼《寒食帖》帖心全图

一 代 文 宗

欧阳修去世之后,苏轼从欧阳修手中接过宋代诗文革新运动的大旗,成为北宋最具影响力的文坛领袖。苏轼门下聚集了一大批有识之士,他们把欧阳修开创未竟的文学事业,推向全面的成熟与繁荣。北宋熙宁元丰年间,黄庭坚、秦观、晁补之、张耒以文学受知苏轼,到了元祐年间又同时入馆阁,时人称之为“苏门四学士”,再加上陈师道、李廌两位,就是“苏门六君子”。

当时的苏轼已是名满天下的“一代文宗”,一般士人对他仰之如北斗。但苏轼并没有因此而成为独霸文坛的霸主,而是成为奖掖后进、引导后生的园丁与导师。作为诗词文俱佳的文学全才,苏轼坚持文学艺术应有个人特色,应当勇于创新的理念。在文艺思想和学术追求上,苏轼从不把自己的好尚强加于门生,而是尊重他们各自的艺术风格,以“海不择流,有容乃大”的心胸予以接纳和欣赏,极大地鼓励了门人弟子才能的自由发挥。在苏轼言传身教的影响下,他们将个人人格的独立与完善作为立身之本,进退出处,大节无亏。

苏轼饱尝宦海浮沉,三迁三贬,其间的经历与感悟却让苏轼登上了文学创作的高峰。从黄州时期开始,苏轼的文学创作呈现出“变”与“新”的特点。他写下了一系列抒发人生感慨和歌咏自然山水的作品,如最为人乐道的“赤壁三咏”(《念奴娇·赤壁怀古》《前赤壁赋》《后赤壁赋》),此外还有其他的记游作品,如《定风波·莫听穿林打叶声》:

莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。

竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?

一蓑烟雨任平生。

料峭春风吹酒醒,微冷,

山头斜照却相迎。

回首向来萧瑟处,归去,

也无风雨也无晴。

这是苏轼被贬至黄州后的第三个春天所写的词作。那天,他与友人走在沙湖道上,突然遇到一阵风雨。同行的人到处找地方躲雨,但苏轼却完全不以为意,拄着竹杖穿着芒鞋,在雨中从容前行,表现出处变不惊、安之若素的超然情怀。苏轼历经了多年的政治风波,自然界变化中的雨晴既属寻常,那社会人生中的政治起落、荣辱得失又何尝不是如此?既属寻常,那无论是“荣、得”之际或是“辱、失”之时,又何必在意?

元丰七年(1084 年)四月二十四日,苏轼往游庐山,并在庐山西林寺壁上题诗一首:

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

这首诗算是苏轼庐山之行的一个总结。在前一首诗中,苏轼说“要识庐山面,他年是故人”,强调反复体验对认识真相的重要性。这首诗说“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,强调的是跳出局部,通观全局,从整体来认识事物的真相。正如看庐山,横看与侧看,远看与近看,站在高处与低处看,看到的景致往往不同。身在庐山,往往见林不见山,常在庐山更是容易将庐山之美失为平常,而丝毫不能觉察出庐山之美了!

苏轼在黄州的五年中,开始认真研读佛书,体悟佛道,并致力于儒家经典著作《易经》与《论语》的研究。他由原来被贬逐之初偏居一隅,深感不为人知、不为世用的孤独幽怨,渐渐转变为“也无风雨也无晴”的从容淡定、放旷超脱。正是因为这种心态的养成,才能让他有“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的感悟。

▲《牧马图》 苏轼 画

▲《牧马图》 苏轼 画

书 法 大 家

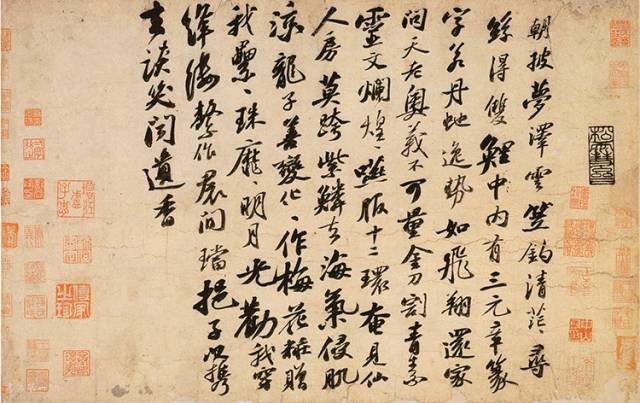

苏轼是北宋著名的书法大家,名列“苏黄(庭坚)米(芾)蔡(襄)”四大家之首。他的书法作品在当时享有很高的知名度。 ▲《李太白诗仙卷》苏轼撰

▲《李太白诗仙卷》苏轼撰

多 面 东 坡

林语堂说:苏东坡是个秉性难改的乐天派,是悲天悯人的道德家,是黎民百姓的好朋友,是散文作家,是新派的画家,是伟大的书法家,是酿酒的实验者,是工程师,是假道学的反对派,是瑜伽术的修炼者,是佛教徒,是士大夫,是皇帝的秘书,是饮酒成瘾者,是心肠慈悲的法官,是政治上的坚持己见者,是月下的漫步者,是诗人,是生性诙谐爱开玩笑的人。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |