伴随炎热夏天而来的是批判莫言的热潮。这种群众性热潮一浪盖一浪,经久不衰;参与者为数众多,覆盖面广,针对性强,合乎潮流,顺应民心,正向纵深推进。

“7.1”前夕, 作协秘书处吴义勤和《文艺报》主编梁鸿鹰在《光明日报》发表题为《中国百年文学的红色基因》《让人们重回百年文学现场一一写在“红色经典初版影印文库”出版之际》的文章,盛赞百年来具有红色基因的著名作家和作品,新中国建立后作家的作品也有数十部,而 莫言和他的魔幻大作却消声匿迹不见踪影。

可以认为,文艺界的权威机构和刊物以及权威媒体,己将莫言及其作品赶出了红色作家作品之列, 因为莫言和他的作品缺少红色基因,缺少代表人民利益的因素,缺少为人民大众服务推动历史前进的力量,问题很严重。

第一,存心暴露社会黑暗

莫言生在新中国长在红旗下,他的创作(小说、散文、讲话等)开始于上世纪80年代,他的作品大部分反映的是新中国新社会的生活。这个时期,中国人民,自力更生、发愤图强,创造了社会主义革命和建设的伟大成就;

这个时期,中国人民,解放思想、锐意进取,创造了改革开放和社会主义现代化建设的伟大成;

这个时期,中国人民,自信自强、守正创新,统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想,创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就。

这个时期,中国人民以英勇顽强的奋斗迎来中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

可是在 莫言的笔下这些伟大成就,这些伟大人物和先进分子,难觅踪影。

在他的作品中,环境就是悲惨世界,经历就是苦难历程,人物除了他母亲全是坏蛋。

他只写阴暗不写光明,只写落后不写先进,只写消极不写积极,只写苦难不写欢乐,只写假丑恶,不写真善美。

写阴暗面也竭尽丑化歪曲之能事,將个别说成全体,将零星说成普遍,将偶然说成必然,将临时说成长期,将少说成多,将小说成大。

在 莫言的作品中,看不到中华民族站起来、富起来再到强起来。在莫言笔下,中国人民永运落后、贫穷,懦弱,没有希望,无可救药。

第二,蓄意抹黑新中国

莫言用作品暴露社会黑暗,歪曲现实生活,并非大众曲解他的魔幻作品,更不是欲加之罪,而是他自己明白无误地自白:

我认为文学作品永远不是唱赞歌的工具。文学艺术就是应该暴露黑暗,揭示社会的不公正。

我觉得这种变形、夸张、扭曲恰好像放大镜一样,或者像电影的特写镜头一样,更加真实地再现了社会的某些真实部分。

该怎么写,还怎么写;想怎么写,就怎么写。在日常生活中,我可以是孙子,是懦夫,是可怜虫,但在写小说时,我是贼胆包天、色胆包天、狗胆包天。

他不写新征程、新成就,不写革命英雄,不写先进分子,不是由于生活阅历所限,不是兴趣爱好使然,而是根本不想写。他就是要暴露黑暗,社会的“坏人”。

他反映的社会生活是经过变形、夸张、扭曲等魔幻手法改造过的“现实”,哪有什么真实性可言。

莫言暴露的“黑暗”社会是新中国的社会,是社会主义的社会, 所以他暴露黑暗的目的就是抹黑中国,诋毁社会主义。

为达到不可告人的目的,他毫无顾忌,想怎么写就怎么写;他 贼胆包天宣扬他偷集体的麦穗、偷叔父的钢笔、偷别人的红罗卜劣迹;

他色胆包天兜售“母亲”的丰乳肥臀;他狗胆包天反噬国家和人民,丑化干部,侮辱群众,乞怜西方反华势力。

如此贼胆包天、色胆包天、狗胆包天的人能写出什么“人性美”?在莫言的心里和作品中只有贼性美、色性美和狗性美。

第三、发泄心中的怨恨

莫言的作品字里行间充满怨恨,对现实的不满情绪溢于言表,每个字节都喷射着无穷无尽的怨气,世人皆仇敌,万物尽含恨。

虽经数十年倾泻发泄,至今仍是此恨绵绵无绝期。

世上没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨。莫言的怨恨来源于家庭的变故和个人的遭遇。

解放前,莫言家是富裕中农。这样的人家有自己的田地,自家人耕种,农忙时请一点短工。收成后不需向人交租,自给自足,衣食无忧,经济较为宽裕。小孩能够上学,家庭成员略有文化。无匪患骚扰,少官吏加害,自得其乐,安然度日。

解放后经济上不会受到冲击,但社会地位不如依靠对象的贫雇农。五十年代出生的莫言从长辈处感知到这种变故,产生了失落感。

六十年代初期,经济困难,粮食匮乏。莫言家有人当干部,日子可能好过一些,但挨饿难以避免,莫言受不了,记恨在心。

七一年,掌管家庭的支柱莫言的奶奶去世,原来的大家庭瓦解。这种家庭规模由大变小势力由强变弱的变故,在莫言心理上留下创伤。

对于辍学,莫言耿耿于怀,但是辍学原因只字未题。据说是因为在学校偷了别人的钢笔被老师教育,他非但不听反而骂老师。他觉得没脸在学校面对老师同学,只好辍学。尽管错在自己,但辍学让他的童年少了许多欢乐,使他感到孤独凄凉,因而怨恨社会对他不公。

进入部队后,由于文学创作思想不正被劝离,他认为这是一次耻辱。因为长得丑,同学嘲笑他,打他,连城里的文化人也嘲弄他。在他心中,人人都对他不怀好意,因此,他心中没一个好人。

莫言之所以能由一个只上过5年小学的农民成为一个作家,全靠新中国和社会主义。可 他非但不感恩反而反咬一口。这是因为他私心太重,只能我负人,不可人负我。世界都应服从我,不能让我有丝毫不适,否则,即便你曾给我千般恩惠,我也六亲不认,睚毗必报,绝不留情。莫言是个忘恩负义极端自私的小人

第四,迎合西方反华势力需要

莫言的创作始于上世纪80年代。伴随开放, 西方资产阶级思潮浸入中国,崇洋媚外意识抬头。贬低、打压、抹黑新中国的逆流在暗中涌动。

这股逆流被莫言看中,如获至宝,将其跟积存在心的怨恨结合,形成了他的怨恨自由化思想。这种思想用于文学创作就是他的媚外抹黑文学。

媚外文学、抹黑文学都是违背主流民意的文学,都是不利于中华民族伟大复兴的文学,这样的文学及其创作者,都将被人民大众所唾弃,都将被扫进历史的垃圾堆。

(本文来自网络,如有侵权,请来信删除)

-END-

话说,2008年的夏天,中国作家莫言,斜坐家中凉椅上,安闲悠然地接受西班牙《国家报》的访问。

莫言,原名管谟业,1955年生于山东高密东北乡,自小失学,写作成名

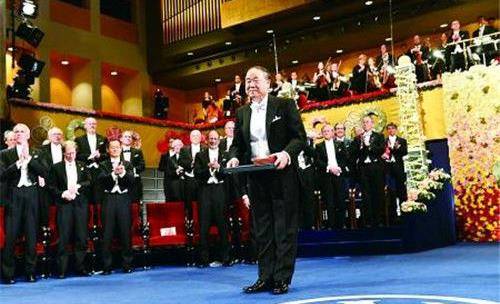

当被问及,中国的作家,何时能摘取世界瞩目的诺贝尔文学奖时,他摇头想了想,似乎在盘点名单,沉默半晌。最后,他认真回复说,“或许100年之后吧”。不料,仅仅4年刚过,2012年的10月11日,正在高密老家看电视的莫言,戏剧性地接到这个从瑞典天空掉下的馅饼。

可更加戏剧性的是,倘若能欲知后事,我猜想,莫言估计真不想屁颠颠一路小跑,真去国外领那个“诺贝尔奖”定制杯子。

为啥不应该去领取,因为人有不虞之隙,有求全之毁,炙手可热的另一面,必是火烧火燎。

2012年,年度诺贝尔文学奖授予中国作家莫言——莫言也成为史上首位中国籍文学奖获得者

此后的事态表明,莫言奖杯在揽之后,不仅没有“大师化”,他领受的名誉损伤,似乎还莫名其妙地多过于得到。所以有人调侃,他得的不是什么“文学奖”,而是“炸药奖”。

对莫言来说,得奖最大甚至唯一的好处,是突然捡了笔750万巨款的进项,终于在60岁前实现了他要在北京买房的愿望。收到这笔钱后,他在北五环外昌平区的某公寓小区,“买了套大房子”。说来有点凄凉,获奖之前的莫言,虽为名人却非名流,老少三代挤住的,是单位90平米的老房子。他写了一辈子书,买不起一间书房,还好只有一个独女,“得过且住吧”。

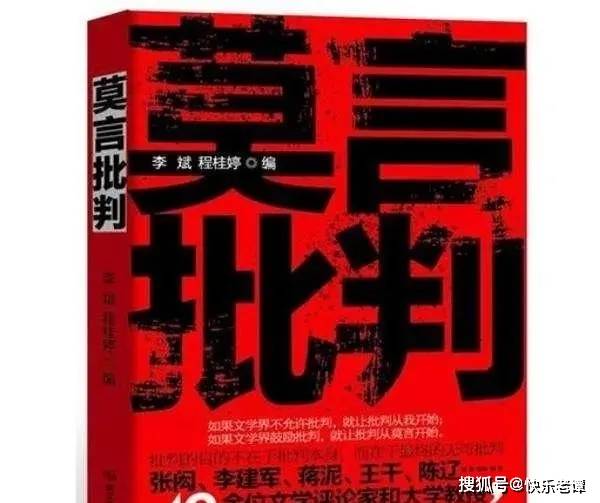

可困扰的是,自得奖领钱后,他至今都尬在被内外“群殴”、为同行集体“炮轰”的局面。2012年底他才荣膺此国际殊荣,可隔年啥《莫言批判》之类的书籍就已联翩上市,毕毕剥剥,一副大批判之状。此后,络绎不绝于途的“名学者、名论家”,绑他搞地毯式轰炸,兴师讨伐,历数“罪状”;而大众呢,似也普遍对他不依不饶,对其文品与人身不断发动攻击,大有不批倒莫言就对不起列祖列宗的架势。

莫言从无正面回应,可心有余悸是肯定的了。某次难得接受杂志采访,他说了一种很心寒的幽绪,“不大敢说话,一谈及啥,马上就会有人聚集来攻击”。此前的莫言,名气虽大体只流播在文学圈,可到底还是备受尊重的文坛扛把子。因得奖遽为公众话题人物后,名声反倒臭大街了,莫名其妙,却也是真实舆况。

好在莫言性子平和,能应付,策略就是唾面自干,不知不愠,沉默以对。他的态度还是没变:在斯德哥尔摩发获奖感言时,他一再表示,作为作家,对于一切是非纷纭,最希望通过作品去说话。其余,“该干么干么”。

莫言无非一操笔文人,半生本分写作,闹成这模样,那他到底有什么“罪行”呢?其实,总结起来,不外乎四点:

其一,很多人对他的得奖资格、专业水准、作品价值有大怀疑。认为说,莫言不算中国最好的作家,没有实力去摘取这个全世界最高等级的文学奖,是竖子成名,属名不配位。

其二,树大招风,枪打出头鸟,仿佛是我们的优良传统。获奖之后,莫言猛然升座为“当代中国文坛第一人”,自然众矢集之。我们的国民性,确实是有点“看谁发达就灭谁”的“仇富心理”,暴得大名后扰攘随来的,不只是莫言一人。

其三,他写了中国社会太多的阴暗面。那些“名教授们”运笔如刀,早就戳出了莫言的“七宗罪”:热衷渲染血腥酷刑;经常隐现脐下三寸;沉迷书写丑恶人事;迷失于低级民间立场;少了道德评判;漠视女性尊严。确实,按如今准则,莫言的书应都出不了,涉黄啥的,他若合符节。

其四,认定诺贝尔文学奖就是“政治化”的阴谋,而莫言竟然迎合西方、丑化国人。这奖无非就是主人打赏,莫言则居心叵测,罪大恶极,是国格、文品、人道尽失。

就我自己观感而言,这些攻击,我基本都论定为无理取闹,而且很为如此变异的舆论生态感到悲哀。

为什么,因为这是上纲上线,文字诛求。我的总体观点,批评莫言当然是可以的,这是天赋人权,是社会多元常态,是文艺批评题中应有之义,即便指手画脚扯过于外行的话。可是,现下很多言论,人身攻击,加料诬陷,是脱离常轨了的。

比如,许多人诛心扣帽子,以“莫须有”轰炸莫言,以为他的书写内容,那些立意在国民性批判的作品,是什么“妖魔化中国人方面,绝对古往今来第一人”,是什么“灭绝国人的宣言书”云云,莫名其妙。这些上纲上线罗织,都还是正经报端上的言论,网络上的更不堪。可实际上,莫言早辩白过,他写的是文学,不是百分百切合事实的新闻报道,他的主旨在以批判方式去唤醒、去反思,祈望不再出现泯灭人性的过去。

这种写法与思路,稍具文学常识的,即使不喜欢也当会理解到,这也是一种自由和方向,甚至代表着可贵的反思精神,是理性的批判声音。莫言在大学演讲时提过,他是农村出来的子弟,经历过贫苦残酷的岁月,“我们村里一天之内饿死过18人”,不能“好了伤疤忘了疼”,去抹煞落后的一面。可以说,他的作品,本是痛彻心扉之感的真实记录,而所谓“文学”,绝对不能只是奉行“表扬主义”路线,更不是慷慨唱颂歌的工具。极端自大的迷梦、“皇帝新衣”式的虚华,理不该让所有作家去掺和的。

再比如,太多人从奖项出发、从阴谋论定性、从暗黑处揣想,而非从文学鉴赏本身去评判莫言,将他的得奖视为迎合、看作别有用心,去讽刺,去痛骂,去围剿。这类人,表面上正义汹汹,实沦为了愚昧、野蛮、与粗暴的打手而洋洋自得。

他们“起底”莫言,说他刻意迎合西方人口味,而不晓得莫言1980年代出道,瑞典在哪都不知道时,写的《酒国》《红高粱家族》等作品,就已是这个基调——你能说30多年前的莫言就能预测到自各会在西方得奖,从而投机地按需打造?更不用说,他固作品等身,可经翻译在西方出版的,也就《天堂蒜苔之歌》《红高粱家族》与《生死疲劳》这三本。

莫言是中国作家,他是为中国读者写作的。公平地讲,他的作品,其写法未必没有问题,一味“魔幻主义”的夸诞也的确易使人情感上有膈应。但这终究是学术层面的争议。可更显难堪的是,社会有些流行风气,是人们不许有不同的声音,是总爱压垮异己的言论,莫言不过深受其害的一例而已。这样的舆论生态环境,即使鲁师爷在世,怕也是难应付难抵挡的,一声叹息。

数年前,在美国斯坦福大学的一次演讲里,莫言慨言:“我最喜欢说的,是真话”。我不一定喜欢他及他的作品,但赞赏他这个心意。

虽然旨在为莫言辩护一二,可作为读者,老实交心,我本人其实也不大喜欢他的作品。我最不喜的,是他的文风。他的大作,除了早期的《酒国》,此外没有一本,我有耐心读完。

说悲观了,这么浮躁的时代,哪真有啥大师与史诗呢?我也向来觉得,莫言固然是当代中国顶尖的小说家,必在最好作家之列,但是否称得上最好,疑虑很深。甚至当初听闻诺贝尔颁奖给了他,还颇感意外——我心里有更合适的人选,可以点出两三个出来。

从文学角度鉴别,莫言的作品,优点极明显。他特出的地方,在太会讲故事,太熟悉民间底层社会,想象也极为奇诡,手法更是才雄胆大,海内外作家,能将蒲松龄聊斋等言怪传统和马尔克斯的拉美魔幻手法兼收并蓄,且能劫其养分的,非莫言莫属。

可是他的残缺,也同样太实在了。总体而论,他的文学语言虽生动却失之粗糙,文字甚至都很鄙俗,委实谈不上啥文章之道。有评论家说他的小说犹如一篇篇没修改好的草稿,是内行话。再归结来说,是:文字欠缺提炼、叙事有失分寸、作品屡限于套路,且无论“怀乡”也好、“怨乡”也罢,思想实际也没生根,吞吞吐吐,刻意斧凿。

总体上,他还够不上“大师”的高度。好几回与友人私下闲聊,我都直言不讳说,莫言的获奖,也有运气好的成分,因为他遇上了一些个极好的西方译者,比如英文版的葛浩文、瑞典文版的陈安娜,都是一时之选,反他的瑕疵给掩盖了。这就有点像余光中感慨的,好的翻译,类似洗脸,可以把污秽面目洗的漂漂亮亮起来。有心的读者,将《生死疲劳》《红高粱家族》中英文本对照瞧瞧,也许就能体谅我所扯的了。

不过,莫言本人倒是一以贯之地谦虚的。对于争议说,他回应说,“不论是挺我的,还是批评我的,我觉得都是一种帮助”;几年前,某杂志出了专辑批判他,还羞辱式地特意寄给他。

不想,他竟然诚恳回信了,其原文是:“说实话,我连小学都没毕业,能有现在的成绩,是读者对我的错爱,还被戴上一顶‘著名作家’的帽子,实在让我汗颜”。从这一点看,不管他作品争议如何,我觉得他的胸怀,倒既存北方农民朴素的初心,同时也有文学大师级的开阔。

是的,一个作家,若要赢得世人永久的敬重,并不在于他头顶光环有多亮,是不是啥诺贝尔罩着,而在于其为人处世有多真,用心在何处,写的东西能否抗住时间。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |