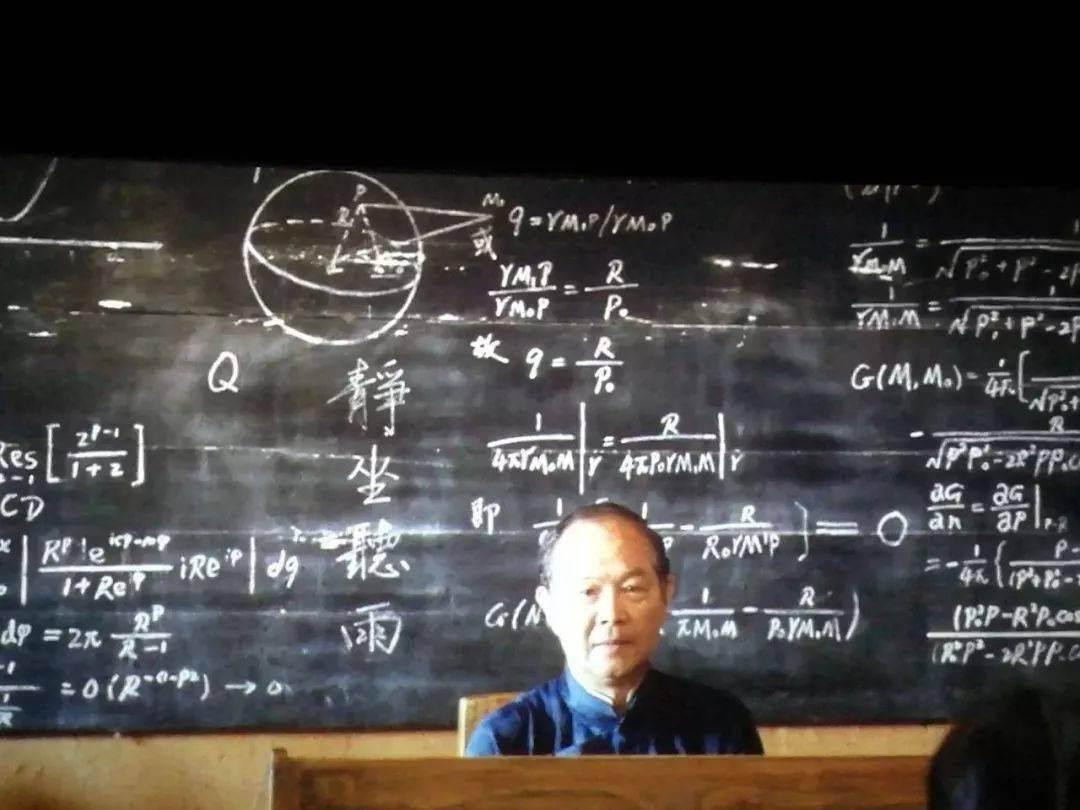

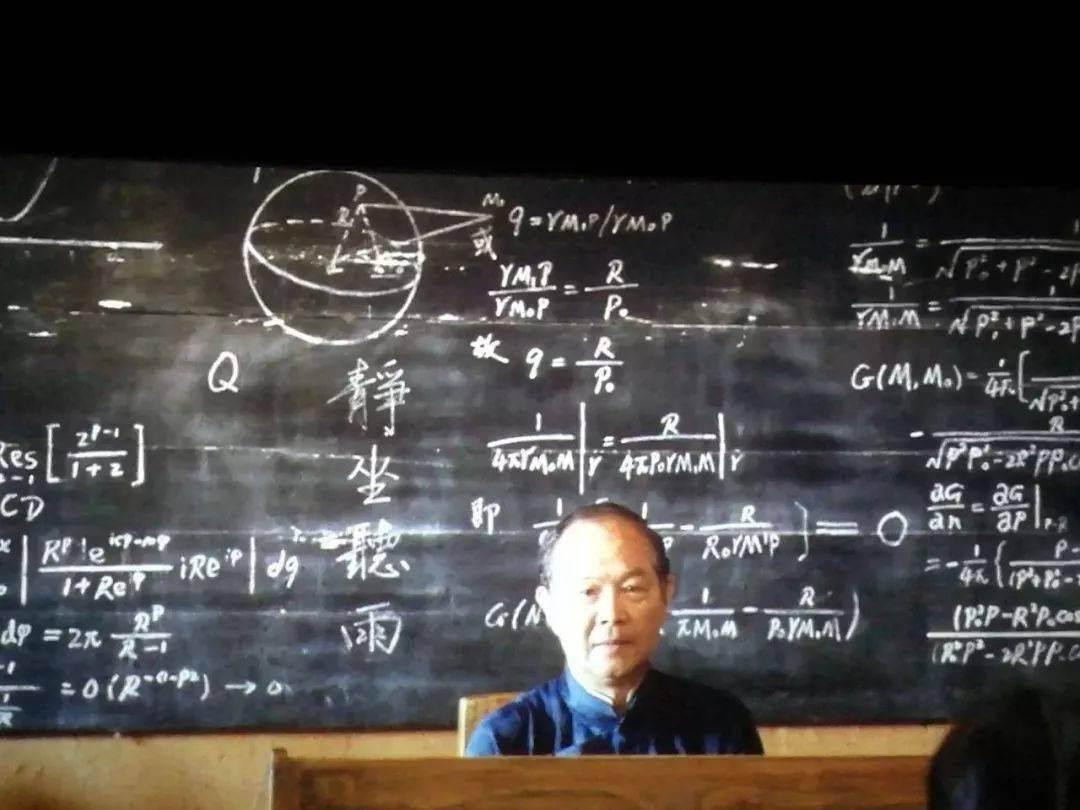

近年上映了一部礼赞清华百年校庆的电影叫《无问西东》,在影片里,有个很特别的场景:

豆大的雨点打在铁皮屋顶上, 叮叮作响。 听不清讲课声的学生们,躁动不安。老师索性放下书卷,抬手在黑板上写下“静坐听雨”。

于是,一屋静坐,屏息听雨。

“静坐听雨”,仅仅四个字,便透露出淡定从容的风范。让人既感动之余,又不禁感叹:真不愧“清华人”啊!

其实坐在漏雨教室里上课的并不是清华的师生,而 是“西南联大”的师生。何谓“西南联大”,先在这里卖个关子。

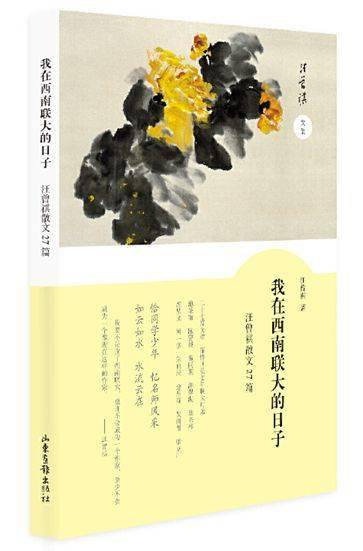

今天推荐的《我在西南联大的日子》,是一本 散文合集,“民国大师”汪曾祺先生写了他在西南联大的求学生活。

全书共有二十七篇文章,有泡茶馆、跑警报、逛书摊等趣事,有对 沈从文、闻一多、朱自清、金岳霖等大师的描写, 篇篇饱含深情,意味深长。

“羁旅天南久未还,故乡无此好湖山。长堤柳色浓如许,觅我旅踪五十年”,温暖的文字里透露着他对昆明、对联大生活的热爱,让人回味。

汪曾祺,江苏高邮人,中国当代作家、散文家。在短篇小说创作上颇有成就,作品有《受戒》《晚饭花集》《逝水》《晚翠文谈》等。

他的散文平淡质朴,娓娓道来,如话家常,带着特有的美感,非常打动人, 《端午的鸭蛋》和《昆明的雨》入选初中课本。

在他笔下,乡土人情、草木器物、瓜果菜蔬、贩夫走卒……都有着不寻常的美感。

细致入微的观察和描写,也能带给孩子们写作的启发,用发现的眼光去写作,才能写出真正的美。

01.国家危难,

方显文人血性与风骨

1937年,卢沟桥事变爆发,意味着全面抗日战争开始。

平津沦陷,为了保护人才,保存抗战时期的重要科研力量,保护中华民族的精神文化火种,北大、清华、南开被迫南迁。

1937年11月1日,三所学校在长沙组建成立的国立临时大学在长沙开学(这一天也成为西南联大校庆日)。

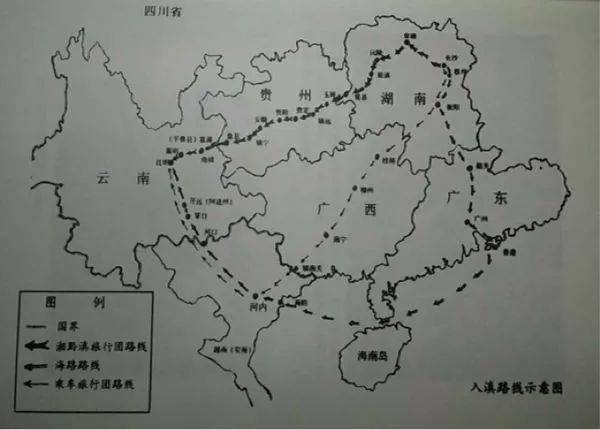

由于长沙连遭日机轰炸,1938年2月中旬,经批准,长沙临时大学分三路西迁昆明。

1938年4月, 改名“国立西南联合大学”,简称“西南联大”。

这是教育史上最伟大的“长征” , 从长沙到昆明,有3条路线 ,最艰苦的一路,是由湖南出发,徒步行走到昆明的“湘黔滇旅行团”。

他们跨越湘、黔、滇三省 ,步行3600里,历时68天才到达昆明。

虽叫“旅行团” ,但绝无旅行之悠闲。

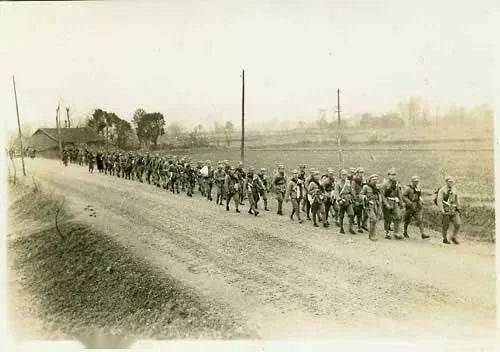

史载,“湘黔滇旅行团”出发之前 ,每人发给军装一套,绑腿、草鞋各一双,油布伞一把,限带行李8公斤 (主要是路上必需的生活用品),远远看去,就像红军队伍。

文人长征,旷古未有。抗战岁月,无数读书人高昂头颅、挺直腰板,行走在中华大地,挥洒着他们的书生意气。

而到了云南,条件更加艰苦。

一个个漫漫长夜里,朱自清饿得无法入睡,一人孤独坐着。他的日记中,常有“胃病发作”“胃痛 ,抽搐”“每日呕水”等文字。

物理系教授吴大猷的家,遭到日机轰炸,最让他心疼的是:缸里的面粉掺进了很多碎玻璃和泥沙,只能用水冲洗,做成面筋。

闻一多一家人挤在十几平米的房子里,华罗庚住在猪圈上面的阁楼里……

(刻印章卖钱的闻一多)

当时有人说:“教授教授,越教越瘦”,是联大教授们的真实写照了。

艰苦的生活条件,没有动摇联大文人们的血性和风骨。他们就像一个标杆,立在那里,给联大的学生们做了榜样,催人前进。

02.史上最强名校,

强在哪里

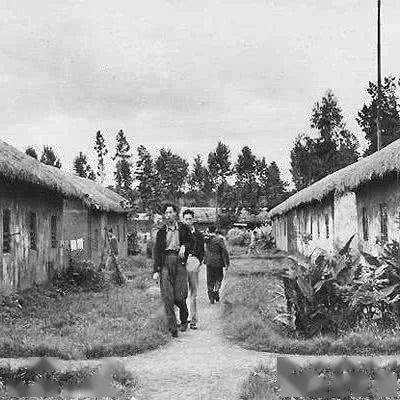

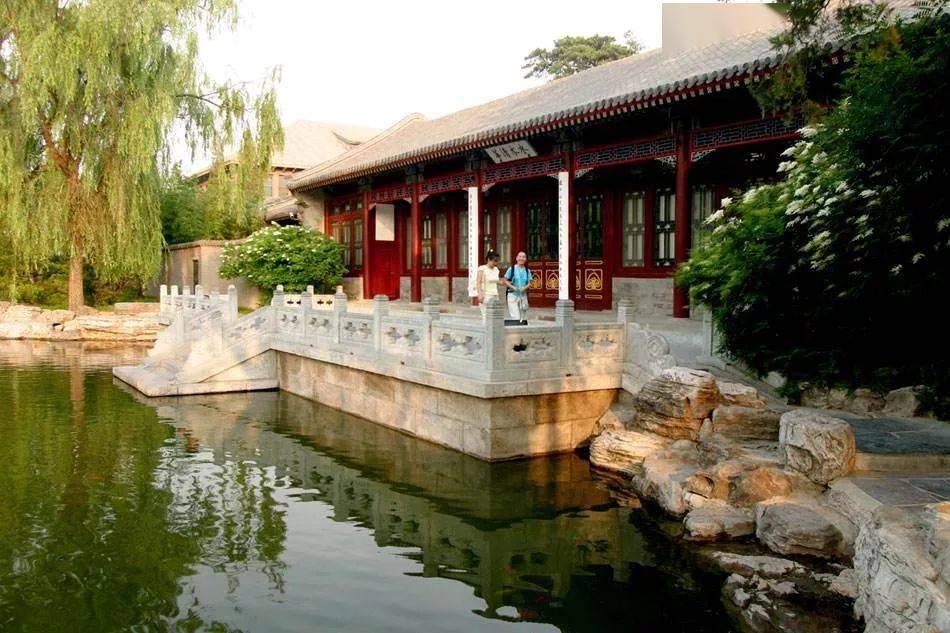

在坟地上建学校,用铁皮做屋顶,茅草屋当校舍, “西南联大”这所只存在了8年零11个月的 “最穷大学”,却被称为 “中国现代教育史上的珠穆朗玛峰”。

说它是史上最强名校,强在哪里?

首先,强在师资团队。

西南联大的师资阵容在全国首屈一指,它汇集了各个领域的精英,可谓大师云集,群星灿烂。

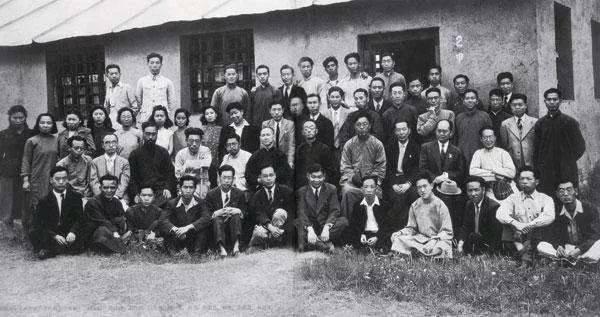

全校教师共有269人,其中北大89人,清华150人,南开30人。

文学系,有朱自清、胡适、闻一多、沈从文……

历史系,有“教授中的教授“陈寅恪、国学大师钱穆……

哲学系,有冯友兰、金岳霖……

数学系,有华罗庚、陈省身……

外语系,有钱钟书……

建筑系,有梁思成、林徽因……

这些教授,他们都是各个学科、专业的泰斗、顶级专家,各自领域内举足轻重的大师,是当时乃至现今中国的“国宝”。

而联大的学生们,每天都能有这样的老师上课,真是令人羡慕啊。

其次,联大崇尚自由的学风也很“强大”。

当时联大的校长梅贻琦曾说:“是因为有了教授,才有了大学”,可见对教授、对人才的尊重和重视。

在联大,教授们想讲什么讲什么,想怎么讲怎么讲。

(校长梅贻琦)

汪曾祺在书中写道:“多数教授讲课很随便。

刘文典先生教《昭明文选》,一个学期才讲了半篇木玄虚的《海赋》”;

“闻一多先生上课时,是可以抽烟的”;

“唐兰先生教词选,基本不讲,打起无锡腔调,把词吟一遍,这首词就算讲过了”;

“西南联大的课程可以随意旁听”。

正是这种学术自由的氛围,给了联大师生们更多自由地讨论学术的机会。

联大八年,出的人才比北大、清华、南开三十年出的人才都多。

有一位曾在联大任教的作家教授在美国讲学,美国人问他: 西南联大八年设备条件那样差,教授、学生生活那样苦,为什么能出那样多的人才?这位作家回答了两个字: 自由。

(左 李政道 右 杨振宁)

据统计,西南联大虽然只毕业了3882名学生,但走出了2位诺贝尔奖获得者、4位国家最高技术奖获得者、8位两弹一星功勋获得者、171位两院院士及100多位人文大师。

“不怕新,不怕怪,而不尚平庸,不喜欢人云亦云,只抄书,无创见”,是西南联大许多教授对学生鉴别的标准。

这种崇尚自由,尊重创新 ,鼓励学生独立思考的学风,对现今教育仍有借鉴意义。

由此看来,史上最强名校,当之无愧。

03.走进名校,

唤醒孩子对学习的思考

“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善”,大学对人生的意义重大。

(左 汪曾祺 右 沈从文)

可见,读大学、读名校对人的影响是多么深远。

很多孩子认为读书枯燥且乏味,甚至会有厌学情绪。 出现这种情况,很大一部分原因是他们没有自己的定位,不知道自己读书能干什么。

西南联大人在艰苦条件下的求学状态,可以唤醒孩子对学习的思考。

娓娓道来的名校体验,读书学习也是这样的一大乐事, 这种孩子自己的直观感受,胜过父母在他们耳边的千叮万嘱。

理解读书学习的意义,帮助他们树立人生目标。

名校固然不是检验孩子最后学习成果的终点,但是也可以作为人生求学阶段一个努力的目标,不过分强求结果,但是没有目标也是很可怕的事情。

04.苦中作乐,

教孩子学会乐观面对人生

当时联大的环境十分艰苦,但 在汪曾祺的笔下,没有觉得很苦很难, 反而多了很多温暖和乐趣。

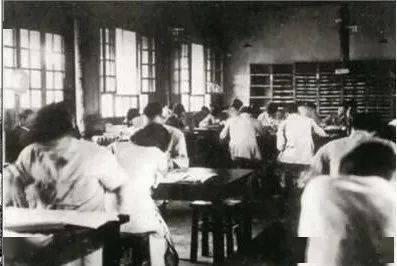

(西南联大图书馆)

食堂里吃的是有砂粒、耗子屎的“八宝饭”,还有的同学发明了“静置法”;除了写作,汪曾祺还是个大师级别的“ 吃货” , 有人说他是“作家里最会吃,吃货里最有才”, 一点也不为过。

书里他写《昆明的雨》:

雨季则有青头菌、牛肝菌,味极鲜腴。昆明菌子极多。雨季逛菜市场,随时可以看到各种菌子。

最多,也最便宜的是牛肝菌。牛肝菌色如牛肝,滑,嫩,鲜,香,很好吃。炒牛肝菌须多放蒜,否则容易使人晕倒……

有人说:“我曾以为是西南联大这段时光迷人,后来才知道是汪曾祺眼里和笔下的这段时光迷人。”

孩子们从平淡的文字中可以感受到汪曾祺乐观豁达的生活态度,即使面对困境,也要有一颗淡然处之、热爱生活的心态。

05.后生可畏,我辈当自强

一代人有一代人的际遇,西南联大的那一代中国读书人,赶上了一个最糟糕的年代。

但再大的困难也没有阻挡他们寻求真理的脚步,而是在苦难中磨砺自己,奋发读书,成就自己,报效祖国。

“天行健,君子以自强不息”,生活在新时代的孩子们,虽然学习环境优美、生活条件优越,但也肩负着建设祖国的使命,更应该学习前辈们自强不息的精神。当代著名作家、散文家、小说家汪曾祺

| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |