自画像《15岁》,布面油彩,23 × 15.5cm,1968

自画像常被喻为自恋,我少年时画自己,只因手痒,找不到模特,就画自己。倏忽过六十岁,又涂两幅,有点“立此为证”的意思,其中一幅弄到半当中,就放弃了。我建议诸位也试试瞧着镜子一笔笔画“自己”,那是奇怪的经验:你会发现另一个疑似像你的家伙。

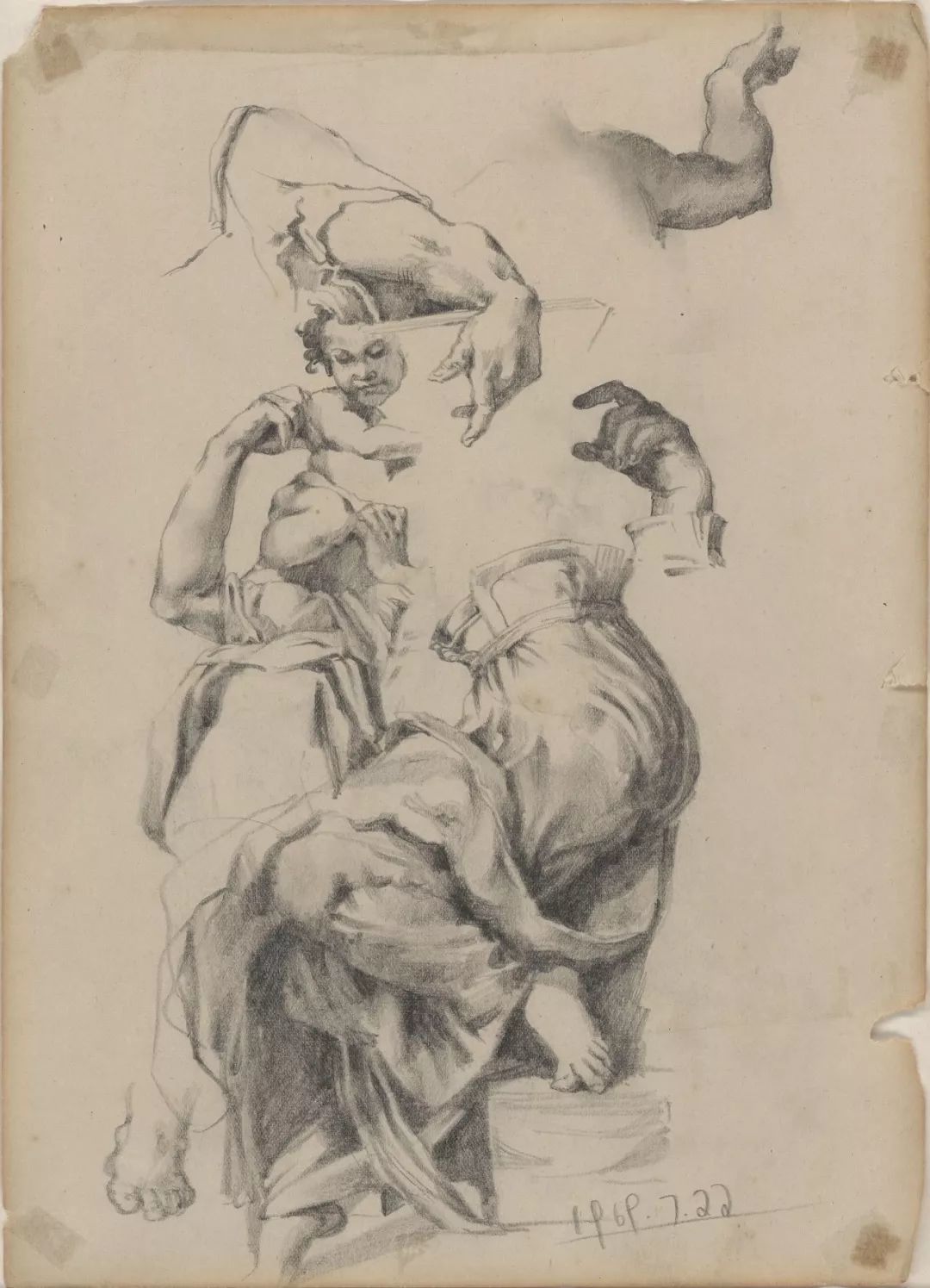

《达芬奇》,纸本素描,13×17.5 cm,1968年,15岁

《第一幅静物画》,纸本油彩,12.2×20.5 cm,1968年,15岁

《江北地主》,纸本油彩,54 × 39 cm,1977

七十年代我画工农,和现在回看四十多年前画的工农,感觉不一样。怎么不一样呢,却说不出。那个时代没眼界,没展览,没有艺术学院,也没艺术批评,我向任何那时的俊杰学习,画完了到处找人讨教,彼此大谈笔触啊、调子啊、对比啊,等等等等,批评我的家伙说,你们上海人就知道技巧,我心里痛恨,但也就从此偷偷学习所谓北方的、苏派的画法,巴望渐渐牛逼起来。

《白求恩》,布面油彩,64×84 cm,1979年,26岁

《泪水洒满丰收田》,布面油彩,120×200 cm,1976年,23岁

《母与子》,纸本油彩,54×78.7 cm,1980年,27岁

《进城(一)》,纸本油彩,52.5 × 78.4cm,1980

我忘了《西藏组画》怎么画出来,只记得过几天画完一张,过几天又画完一张。因为画在纸上,拿回北京时靠在墙上给人看,不断滑倒,不断扶起来。后来美院的老师傅拿去裱在木板上,配了当时被认为考究的镜框。这回,谢谢中国油画院修复室青年又为我配了考究的镜框。

《艾尔·格列柯》,布面油彩,51 × 40.3 cm,1986

我这辈油画人还是牵连着上代的传奇。封闭年代,一想到留法留苏前辈居然能进博物馆临摹名画,简直痛不欲生。如今我已摆脱了那种神话——以为认真临摹经典,就能画得更好——其实没有那回事。圆了早先的痴梦,醒过来,发现一无所知,一无所见的年代,另有艺术的温床。但是看经典,临原作,仍是不可替代的经验。当年临摹时,我不断对着经典想:啊呀,原来你是这么画的!现在很少去美术馆看经典,看到了,发现所有经典对我说,走吧,小子,去忙你自己的画。

《他俩是一个模特》,布面油彩,180×160 cm ,2017年

据说,四十多年前,从巴黎归来的宋怀桂女士组建了中国第一支时尚模特队。她是中央美院六十年代毕业生,远嫁法国,开放后归来,发现大街上的中国青年“还是好看”,于是起念。希望如今看惯时尚的青年,包括一代代模特,记得她。

《佛洛伦萨群像》,布面油彩,199.4×199.6 cm,2017年

时尚模特是时尚摄影家的瞄准对象。我从未想到会来画时尚模特,也不知道为什么画。谢谢宾利公司的姚总为我提供所有模特,他(她)们全都好高,好乖,在画布前颤巍巍站立着,无可奈何。他(她)们是改革开放的活证据。四、五十年前,我的同龄人也有格外高挑的男女,瘦伶伶地晃悠着,大多在工厂农村,草草一生,现在都是老头老太了。

《题未定之二》,布面油彩,76×202 cm,2014年

刘小东周游列国画写生,给我大胆的启示:为什么我们不能画外国人?前年,佛洛伦萨一所学校给我三十天走访写生的机会,画了十来幅。他(她)们并不都是意大利人。展开红色羽毛的女士和她丈夫,是来自哥伦比业的喜剧演员,群像中间的小提琴手,来自伊朗,人丛中还有中国留学生,其中一位女生甚至将她在东北家里的狗带来同住。右侧那位瘦长的男士是意大利诗人。我说,你好高啊!他静静地说:这不是我的错。

《两位伦敦高中生》,布面油彩,152.5×122 cm,2018年

去年在伦敦画了二十来幅人物写生。模特哪里找呢?是先前的学生吴雯帮着我从大街上拉来的。十五年前她因两课考试的一分之差,被拒绝,当不了研究生,现在早已是伦敦的职业画家——这位浑身戏装的约翰先生是扮演亨利八世的老演员,他特意带来了充任亨利八世六任妻子的木偶。之后,约翰坚持请我画他的裸体。他幼年亲历战后伦敦的食品配给和美援,有一天母亲带回香蕉,令他惊喜。我也第一次画了黑人,瞧着皮肤的紫光,我发现黑人又好看,又好画。那位挺立的黑人大叔与我同龄,身手矫健,是街头舞蹈家。

《巴洛克群像之二》,布面油彩,101×152 cm,2014年

《书帖丛林之二》,布面油彩,228×202 cm,2015年

《沈周与董其昌双重奏》,布面油画,101.2 × 228.3cm,2014

算起来,从1997年画开始弄第一幅画册写生,二十二年了,时断时续,但凡一时不知画什么,就把画册摊在地上画,那是最容易进入状态的写生。但我至今不知道为什么弄这套把戏。有几位青年为之写评论,讲出好多道理,可是画这些静物时,我什么也没想。

《明人与鲁本斯》,布面油彩,76 × 202 cm,2015

2014年苏博馆长要我去办展览,画了一批静物。之后五年没画了,今岁又涂抹一批。早先我就想画得大些,摆好多画册,但是不敢;早先总想把画册稍微放得歪斜散乱些,但是不敢,今年呢,终于有点敢了,还想得寸进尺,空白处弄点涂鸦破一破,但是战战兢兢,如履薄冰。放胆画画多么不易啊,看到别人肆意放胆的画面,我总是惭愧。

《自己的皮鞋与皮靴》,布面油彩,56×71 cm,1987年

《皮鞋》,布面油彩,40.8 × 50.9 cm,1990

策展人崔灿灿坚持设立这组对比:将我小时候画的番茄,去纽约后画的皮鞋,与我的画册写生并列对比。原因呢,可能是我把画册系列强行称之为“静物”。我喜欢风景画,可是不会,喜欢静物画,也画不好水果与花,直到弄出不伦不类的画册写生,无以名之,就管它叫静物。这些“静物”实在是耍无赖——画中没有一件我的作品,但每块布签着我的名。| 欢迎光临 辽宁养老服务网 (http://bbs.lnylfw.com/) | Powered by Discuz! X2 |